基于地理核心素養的探究式教學設計

摘要:探究式教學法提倡以學生為中心,使學生在學習過程中成為信息加工的主體和知識意義的主動構建者,而教師是課堂教學的組織者、促進者和引導者。以高中地理教材“氣壓帶和風帶對氣候的影響”一課為例,教師可以整合知識點,將復雜的氣候成因簡單化,通過探究式教學情境設計,調動學生的積極性、主動性和創造性,培育地理核心素養。

關鍵詞:探究式教學;地理核心素養;氣候因素

《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱《課程標準》)倡導問題式教學,提高學生的地理思維能力。探究式教學法是現代教育理念的集中體現,符合地理新課標的要求。筆者針對人教版高中地理選擇性必修1教材“氣壓帶和風帶對氣候的影響”一課,以澳大利亞為例,整合知識點,將復雜的氣候成因簡單化,通過探究式教學情境設計,培育學生的地理核心素養。

一、探究式教學法的內涵及作用

探究式教學法是指學生在學習概念和原理時,教師提供事例和問題,讓學生獨立探究,自行發現并掌握相應原理和結構的一種教學方法。它不同于傳統的知識傳授,而是要求學生必須參與到教學過程中,發揮主觀能動性。在教學過程中重視讓學生運用已有知識分析、解決新問題,在“用”中學、“做”中學,使知識得以鞏固、運用,增強了學生的自信心和知識遷移能力。探究式教學有利于提高學生解決實際問題的能力、交流合作能力、創造能力等。

終身之計,莫如樹人;育人之本,莫如鑄魂。高中地理課程標準在修訂時面臨的首要任務就是落實立德樹人根本任務,為此,教育部組織專家構建了中國學生發展核心素養理論體系,地理學科核心素養就是在這一理論體系框架下提出的。基于地理核心素養進行探究式教學,培養學生的綜合思維、地理實踐力、人地協調觀、區域認知能力,可逐步落實立德樹人根本任務。

二、探究式教學的設計思路

(一)教材分析

“氣壓帶和風帶對氣候的影響”是人教版高中地理選擇性必修1第三章第三節的內容,是《課程標準》要求學生理解、掌握并熟練應用的知識點,也是教學的重難點。本節重點是受單一氣壓帶、風帶控制的氣候的成因、分布、特點,受氣壓帶、風帶交替控制的氣候的成因、分布、特點;難點是結合區域圖和材料,分析不同地區的氣候成因。掌握氣壓帶和風帶對氣候的影響,可為學生之后學習世界氣候類型地帶性分布、非地帶性分布、氣候類型的判定等內容打下基礎。

(二)水平劃分

《課程標準》將“氣壓帶和風帶對氣候的影響”劃分為4個水平:一是結合資料,說明氣候對自然景觀的影響;二是根據資料,說明氣壓帶和風帶對氣候的影響;三是氣候類型的特征、分布及成因;四是根據資料,綜合分析影響氣候的因素。

自然景觀是一種外在表現,受多種地理要素共同影響。氣候與植被的聯系屬于地理要素之間的聯系,二者相互滲透、相互制約,體現了自然地理環境的整體性。《課程標準》將影響氣候的因素定義為“水平四”,可見它的難度之大。影響氣候的因素一直是高中地理的教學難點,特別是對于小尺度區域,更需要學生具有清晰縝密的邏輯思維能力,探究式教學法的應用可大幅度提高學生的綜合思維水平,使其能夠應對新高考中可能出現的與氣候有關的問題。

(三)教學思路

氣壓帶和風帶對氣候的影響是自然地理部分較為抽象的內容,在分析一個區域的氣候成因時,要注意地理要素往往并不是孤立存在的,而是彼此之間緊密聯系,作為一個整體來影響一個區域的氣候。筆者基于地理核心素養,以澳大利亞為例分析氣壓帶和風帶對氣候的影響,實現情境化教學,便于學生理解。此外,用澳大利亞以點帶面地去分析世界氣候,不僅使學生思路清晰,而且學習起來較為容易。

首先,簡要分析氣壓帶和風帶的性質;其次,借助練習題說明氣壓帶和風帶對澳大利亞的氣候產生的重要影響,引出世界范圍受氣壓帶、風帶影響的氣候類型及其特征;再次,借助澳大利亞部分地區的非地帶性現象,引出本節課的重點——影響氣候的主要因素;接著,以探究熱帶沙漠氣候和熱帶雨林氣候的非地帶性在世界范圍內的分布及成因作為小組活動,以此來培養學生合作探究及解決問題的能力;最后,選擇高考題或模擬題考察學生的綜合思維能力和知識遷移能力。

三、利用探究式教學法教學“氣壓帶和風帶對氣候的影響”一課的過程

《課程標準》對“氣壓帶和風帶對氣候的影響”內容的教學要求為:說出氣壓帶和風帶的分布、移動規律及其對氣候的影響。教師可通過案例讓學生知道一個區域氣候的形成實際上是多種地理要素綜合作用的結果。世界氣候的形成是以氣壓帶和風帶的分布及其移動為基礎,加上海陸位置和下墊面等因素。筆者借助澳大利亞這一區域的氣候類型的分布、成因等來拋磚引玉、以小見大,同時滲透區域認知、綜合思維、人地協調觀等地理核心素養,具體的教學設計過程如下。

(一)教學導入

來源于生活的時事熱點含有豐富的地理知識,具有時效性強、全面真實等特點,能夠體現高中地理新課改精神。比如,2019年全國文綜Ⅱ卷以北京2022年冬奧會申辦成功為切入點,考察學生解決實際地理問題的能力。結合時事熱點問題,可以起到激發學生興趣、激活學習思維的作用。在本課中,我們可以利用澳大利亞山火熱點事件來導入新課。

師:2019年10月,澳大利亞發生了一場森林大火,持續了4個多月,蔓延至澳大利亞多個地區。由環境監測衛星拍攝的2020年元旦前夜的圖像顯示,滾滾濃煙融合成一個巨大的團塊,漂洋過海,穿過新西蘭和南太平洋,在不到一周的時間到達12 000多千米外的南美洲。那么,將煙霾帶到新西蘭和南美洲的風屬于哪個風帶呢?

(學生觀看多媒體圖片,思考并回答問題)

(二)探究活動

1.氣壓帶和風帶

高一學生邏輯思維能力、讀圖能力、地理術語表達能力、合作探究能力還不是很強,需要教師設計好活動,加以正確引導,以學生為主體,逐漸生成結論,培養學生的地理思維能力。通過探究活動,學生在情境中激發探索新知的欲望,引發思維,鞏固基礎,培養綜合思維能力。在本課中,我們可引導學生自主探究氣壓帶、風帶對氣候的影響機制,培養學生的邏輯推導能力。

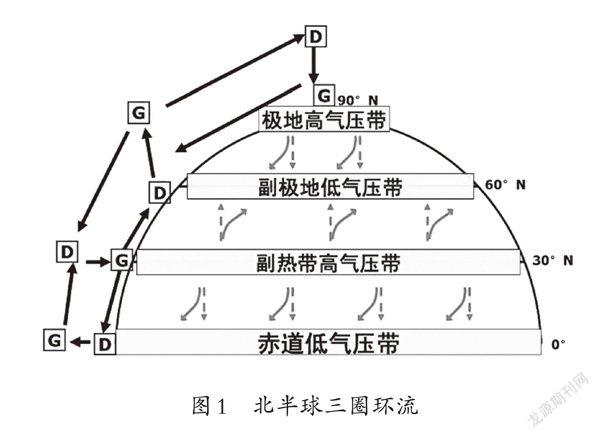

師:全球共分為6個風帶、7個氣壓帶,它們的空間位置并不是固定不動的。觀察圖1,在北半球的夏季,隨著太陽直射點的北移,與二分日相比,氣壓帶與風帶的位置偏北;在北半球的冬季,位置則偏南。氣壓帶和風帶對氣候有哪些影響呢?

(學生小組討論,選派一名小組成員進行講解)

師:同學們剛剛從水平方向和垂直方向分析了氣壓帶和風帶對氣候的影響。需要注意的是,盛行風的干濕除了考慮緯度因素,還要考慮海陸位置的影響。如果盛行風由海洋吹向陸地,性質也可能是濕潤的。

通過學習氣壓帶和風帶的形成,學生對氣壓帶和風帶的性質有了一定的了解,但是大多數學生認為信風是干燥的。這種看法是片面的,因為當信風由海洋吹向陸地時就是濕潤的。因此,教師在教學過程中,應該引導學生用辯證的角度去看待地理問題,打破常規,有利于學生深刻地理解地理問題,增強思維靈活性,形成良好的思維品質和科學的世界觀。

2.世界氣候類型

學生要了解氣候類型的空間分布,明確區域差異。教師通過澳大利亞引出世界氣候與氣壓帶和風帶的關系,培養學生的區域認知能力。區域認知素養是新課程改革之后地理教師關注和研究的重點,借助小區域來分析、闡述大區域的地理問題,不失為一種好的教學手段。

師:觀察圖2,澳大利亞受單一氣壓帶和風帶控制的氣候類型是什么?受氣壓帶和風帶交替控制的氣候類型是什么?全球呢?

(學生小組討論,選派一名小組成員進行分析,通過表格,補充全球氣候與氣壓帶和風帶的關系)

師:圖2中,單一氣壓帶控制的是溫帶海洋性氣候,氣壓帶和風帶交替控制的是地中海氣候。表格中應包括單一氣壓帶或風帶控制下的氣候類型,氣壓帶、風帶交替控制下的氣候類型,及其成因、分布、特征、自然帶等。澳大利亞東北部的熱帶雨林氣候與中西部的熱帶沙漠氣候并不是受單一的氣壓帶和風帶控制,而是多種地理要素共同作用的結果。

3.影響氣候的自然因素

影響氣候的因素本身是較為抽象的知識點,教師可借助澳大利亞兩個較為典型的非地帶性氣候區,使教學內容形象化、具體化。學生通過對比區域氣候成因差異,找到影響氣候的自然因素,培養了綜合思維和區域認知能力。

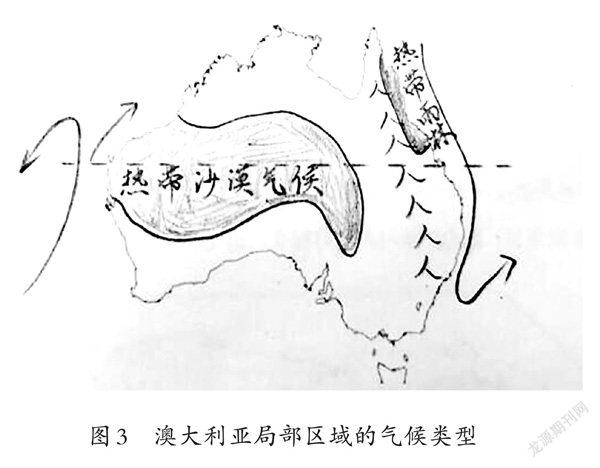

師:比較圖3中東北部熱帶雨林氣候與中西部熱帶沙漠氣候的成因異同,找出影響氣候的因素有哪些。

(學生小組討論,選派一名小組成員進行分析)

師:兩個區域的相同點是緯度位置較低,太陽輻射較多,形成熱帶氣候;不同點是澳大利亞東北部熱帶雨林氣候區受到赤道低氣壓、濕潤的東南信風控制和暖流影響,處于東南信風的迎風坡一側,中西部熱帶沙漠氣候區受到副熱帶高氣壓帶、干燥的東南信風控制和寒流影響,處于東南信風的背風坡一側。我們能夠發現,影響氣候的自然因素有大氣環流、太陽輻射、海陸位置、地形、洋流。大氣環流和太陽輻射是屬于大尺度因素,影響著世界氣候的地帶性分布;其他因素屬于小尺度因素,造就了一些非地帶性氣候區的出現。此外,城市化(熱島效應、雨島效應)、植樹造林、圍湖造田等人類活動也會對局部氣候產生影響。

4.非地帶性現象

教學中,結合自然景觀,分析氣候對自然景觀的影響,可體現對學生地理實踐力的培養。教師提供世界海陸輪廓分布圖,各小組結合氣候類型分布圖,找出非地帶性現象,這樣做的目的主要有兩個:一是使學生發現非地帶性的表現特征(改變、延伸、約束等),二是培養學生發現問題以及合作探究去解決問題的能力。

師:參照世界氣候類型分布圖,以小組為單位,找出熱帶沙漠氣候和熱帶雨林氣候的非地帶性的分布區域,在世界海陸輪廓圖中用不同顏色及數字標出,并解釋其中一處的成因(可畫圖說明)。

(學生小組討論,選派一名小組成員進行分析,利用多媒體展臺分享研究成果)

師:美洲西海岸、非洲西海岸中低緯的熱帶沙漠氣候區的成因有很強的相似性,因為緯度較低,形成了熱帶氣候,而且都受到離岸風、副熱帶高氣壓帶、寒流的影響,所以變得干燥。熱帶雨林氣候的成因與熱帶沙漠氣候的成因差異明顯,一般受到赤道低氣壓帶、由海洋吹向陸地的信風、山地迎風坡、暖流等因素的影響。

(三)鞏固練習

鞏固練習能加深學生對地理教材內容的理解,使學生擴大知識領域,提升地理思維能力,為以后學習新的地理知識與技能創造有利的條件。當人類為了攫取某種自然資源而去改變地理要素時,要考慮對區域氣候的影響,以謀求人與自然的和諧相處,遵循人地協調觀。

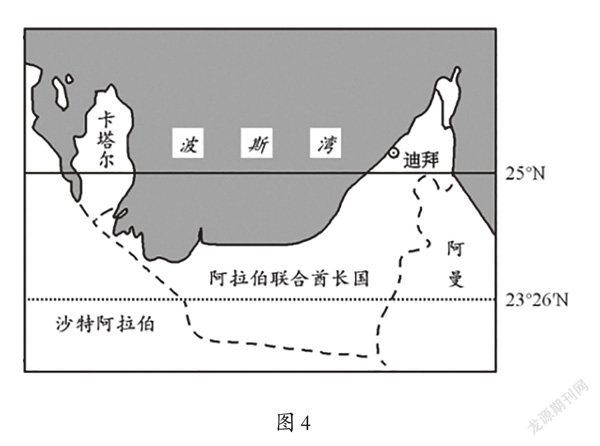

以2021年大連市高三雙基測試卷的一道試題為例,本題組以水資源較為短缺的阿聯酋為切入點,培養學生讀圖能力、繪圖能力、獲取和解讀地理信息的能力。

阿拉伯聯合酋長國是世界上水資源最為匱乏的國家之一,水資源供需矛盾十分突出,但人均用水量居世界前列(見圖4)。阿聯酋全國用水量的51%來自地下水,37%來自海水淡化。阿聯酋還投入巨資研究“造山引雨”項目。圖5為該國人口最多的城市——迪拜的氣候統計圖。根據材料,說出迪拜的氣候特征及成因,繪制阿聯酋“造山引雨”的原理示意圖,說出影響“造山引雨”項目效果的主要地理要素。

(學生小組討論,選派一名小組成員用展臺展示答案并進行講解分析,其他小組對其答案進行打分)

師:阿拉伯半島是世界上最大的半島,氣候類型以熱帶沙漠氣候為主,水資源十分匱乏,阿聯酋作為這個半島中典型的缺水國家,為了解決水資源短缺問題,采取了多種多樣的開源措施。需要注意的是,開采地下水、海水淡化、“造山引雨”可能會對地理環境造成不利影響。自然地理要素是相互聯系、相互滲透、相互制約的,我們要樹立正確的人地協調觀,實現人地協調發展。

(四)課堂總結

教師梳理知識點,幫助學生形成清晰的思維框架;闡述人類與自然地理環境的關系,培養學生的人地協調觀,升華本節課內容。

師:這節課我們以澳大利亞為例,學習了氣壓帶和風帶對氣候的影響,掌握了影響氣候的自然因素,學會了怎樣去合作探究一個區域氣候的成因。通過阿聯酋的“造山引雨”計劃,我們要明白當人類為了獲取某種自然資源而去改變自然地理要素的時候,要注意其對地理環境產生的影響,這樣才能實現人類與地理環境的協調發展。

四、探究式教學法的優勢

經過課堂實踐后,筆者認為探究式教學法相較于傳統教學方法有以下五個優點。

一是重視發展學生的創造性,注重讓學生關注科學探索、嘗試實踐探索,培養了學生的科學探究能力,提高了學生的科學素養。

二是由常規課堂上的“老師問、學生答”轉變為“學生問、學生答”,通過組內交流、提出問題、解決問題、分享成果、相互評價等,有利于培養學生的創造性思維和批判性思維,落實地理核心素養。

三是讓學生主動設計問題,以過程為中心,通過主動參與探究過程,掌握科學的思維方法和科學概念,建構邏輯清晰的地理思維。

四是由知識學習向體驗學習、發現學習、探究性學習轉變,以探究途徑獲得知識代替結論性的解釋,能極大地激發學生的學習興趣。

五是課堂氣氛會較為活躍,特別是知識的生成過程一覽無余,學生提出的問題具有不確定性,對教師的教育機智是一種考驗;但同時也會激發教師的潛力,實現教學相長的目的。

隨著課程改革和素質教育的深入開展,學校教學越來越重視培養學生的學科素養。因此,教師要認真研讀課程標準,調整教學方法,提高課堂教學效率。提高學生的地理科學素養是中學地理課程改革的核心理念,而提高中學生的地理科學素養離不開探究式教學。地理教師要重視并應用探究式教學方法,在提高教學質量的同時,提升學生的地理學科素養。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[2]任婷婷,王敏.基于地理核心素養的“地球的歷史”主題式教學設計[J].地理教育,2021(9).

[3]廖軍.探究式教學法在高中地理一輪復習中的應用[J].中學地理教學參考,2017(7).

(責任編輯:趙昆倫)

作者簡介:邢春雷,遼寧省實驗中學東戴河分校中學二級教師。