江津石門大佛寺摩崖造像保護現狀調查與研究

張明 鐘意淋 張玄

摘 要:我國石窟寺分布十分廣泛,尤其是川渝一帶,約占全國總數的一半。重慶江津石門大佛寺摩崖造像作為川渝石窟寺群體的一個重要組成部分,它是長江上游為數不多的大型古代石刻摩崖造像。其主尊為腳踏蓮花觀音造像,這也是目前我國現存最大的一座水月觀音造像,其價值不言而喻。為更好地保護利用好石門大佛寺摩崖造像,文章對造像本體現狀展開調查,探討下一步保護管理和研究利用措施并提出可行性意見,以利于學者同仁開展進一步學術研究。

關鍵詞:石門大佛寺摩崖造像;管理;保護;研究;利用

DOI:10.20005/j.cnki.issn.1674-8697.2022.02.010

0 引言

我國石窟寺分布十分廣泛,特別是在川渝一帶,其石窟寺及摩崖造像共計2850處,約占全國總數的47.5%①。川渝石窟寺多開鑿于中晚唐至兩宋時期,川渝一帶也是中原北方地區石窟造像藝術衰落后,中國石窟造像最為繁盛的區域,是我國晚期石窟寺的代表。川渝石窟寺不僅數量眾多,而且真實反映了唐宋時期的社會風貌和生活場景,不僅是研究唐宋歷史、人文、藝術、社會價值的重要史料,還是不可復制的珍貴文物。因此,保護利用好這些石窟寺是當下文物工作開展的首要內容。作為國內最大的一尊腳踏蓮花觀音造像,江津石門大佛寺摩崖造像以其造像主體的規模、獨特性、完整性在川渝一代享有美譽。

1 概況

石門大佛寺摩崖造像位于重慶市江津區石門鎮大李路偏西150米,距長江北岸60米。該造像開鑿于江邊陡崖段的紅砂巖上,共有龕窟4處,主要是由一尊腳踏蓮花觀音造像及三處題刻構成。觀音造像為水月觀音,造像高度為13.5米,坐北朝南,背靠山崖,面向長江,海拔高度為260米,地理坐標為緯度29度6分4.7秒、經度106度1分38.0秒(圖1)。

石門大佛寺摩崖造像1956年8月被批準列入為縣級文物保護單位,2000年9月被批準列入為重慶市級文物保護單位,2013年3月公布為第七批全國重點文物保護單位(圖2),2013年12月被批準為國家AAA級旅游景區。據考證,石門大佛寺摩崖造像是全國同類觀音造像中最大的一座,被譽為“萬里長江第一大佛”,是長江沿岸為數不多的大型摩崖石刻造像。水月觀音造像規模宏大,刻工精湛,線條細膩,立體美感超強,是我國晚期石窟造像的佳作,具有獨特的歷史、人文和藝術研究價值。

2 保護管理和研究利用現狀

2.1 文物管理方面

2.1.1 管理機構

重慶市江津區文化和旅游發展委員會下屬的重慶市江津區文物管理所具體負責著石門大佛寺摩崖造像的管理工作。為提高保護與管理效率,2001年還設置了石門大佛寺摩崖造像管理所(重慶市江津區文物管理所下屬機構)具體負責石門大佛寺的日常管理工作。目前,重慶市江津區文物管理所(重慶市江津區博物館)共計20人,其中在編12人、聘用8人。石門大佛寺摩崖造像管理所有安保人員3人。

2.1.2 管理設施

根據現場調研,現石門大佛寺景區目前有辦公室、基本管理用房及售票廳,但存在管理設施陳舊老化等問題,尚不能滿足景區日常接待參觀。針對這一情況,石門大佛寺管理部門實施了《石門大佛寺摩崖造像保護利用設施建設項目》,目前項目正在施工當中。

2.1.3 規章制度

石門大佛寺摩崖造像的管理制度較為健全,目前已制定并執行的有《石門大佛寺值班管理辦法》《石門大佛寺消防安全管理辦法》《石門大佛寺景區參觀須知》等規章制度,這些規章制度基本上為景區常規性、基礎性的管理辦法。

2.1.4 安全巡查

石門大佛寺摩崖造像管理所目前有3名安保人員,實行24小時駐守值班,嚴格按照《石門大佛寺值班管理辦法》執行白天、夜間各4次巡查制度,并做好值班巡查記錄進行備案。此外,安防監控系統24小時不間斷、全覆蓋監控,監控數據分別會傳輸到重慶江津區文化旅游委員會和石門鎮派出所的監控系統。

2.2 文物保護方面

2.2.1 保護范圍及建控地帶

石門大佛寺保護范圍面積約13000平方米,東至摩崖造像東側38米,南至摩崖造像南側30米,西至摩崖造像西側30米,北至摩崖造像北側30米。石門大佛寺建設控制地帶面積約為28000平方米,東至保護范圍東界外擴47米,南至保護范圍南界外擴78米,西至保護范圍西界外擴60米,北至保護范圍北界外擴15~31米。②

2.2.2 文物本體病害情況

石門大佛寺摩崖造像目前存在著巖體失穩、風化、滲水、生物病害等主要病害。巖體失穩主要表現為區域構造活動、文物本體巖體自身、天氣等因素共同作用形成的,此外石門大佛寺保護區外有成渝鐵路,大量密集的火車經過時產生的震動對巖體穩定性亦造成影響。風化主要表現為物理風化,造像表面出現起翹、裂隙、脫落、水霧等病害,文物本體受到了破壞。滲水主要是因大氣降雨、地表水等直接飄落到造像、題刻等,形成了淋蝕。生物病害是因文物周邊植被茂密,氣候濕熱,冬夏溫差較大,生長的巖體苔蘚等對巖體產生了破壞。此外,石門大佛寺摩崖造像的西側有石門水泥廠,生產過程中產生的石灰粉塵對造像的污染較為嚴重(圖3)。

2.2.3 保護工程實施情況

根據資料查證,石門大佛寺摩崖造像在清乾隆年間、清同治年間、民國初年及新中國成立后都進行過大大小小的改建或者重修。

1996年,對造像進行了落架大修;1999年,對大佛寺進行整舊還舊式的全面下架維修;2005年,對其進行防滲水、貼金彩繪等文物本體保護維修;2012年,對大佛寺堡壩、游客中心、大佛廣場、廁所、排危水溝等基礎設施進行安全環境整治;2017—2018年,開展大佛寺周邊危崖整治;2020年,對大佛寺主體和古建筑維修;從2020年起,先后修建石門大佛寺新游客接待中心、停車場、廁所,截至目前尚未完工。

2.2.4 “三防”系統及監測情況

石門大佛寺摩崖造像目前已經建立了視頻安防監測系統、消防報警和滅火系統,正在建設防雷系統工程。在文物本體監測方面僅設置了無線微環境監測設備監測溫度與濕度,但尚未建立監測系統及其他保護系統。

2.3 文物研究方面

2.3.1 關于造像斷代

關于造像的年代,根據明萬歷《蜀中名勝記》中記載:“縣西四十里,有石羊驛,其地亦名石門,對壁江上刊大佛,有大佛寺,故相張無盡所創。”由此,造像應是建于宋代。但參考《重修大佛寺碑記》的內容,可認為該造像應開鑿于明代初期,這是頗有爭議的兩種說法。筆者認為據地方史志,該造像最早在宋代就有記載,且以造像頭飾、服飾來看,符合宋代特征,因此可以斷定其應為宋代造像。

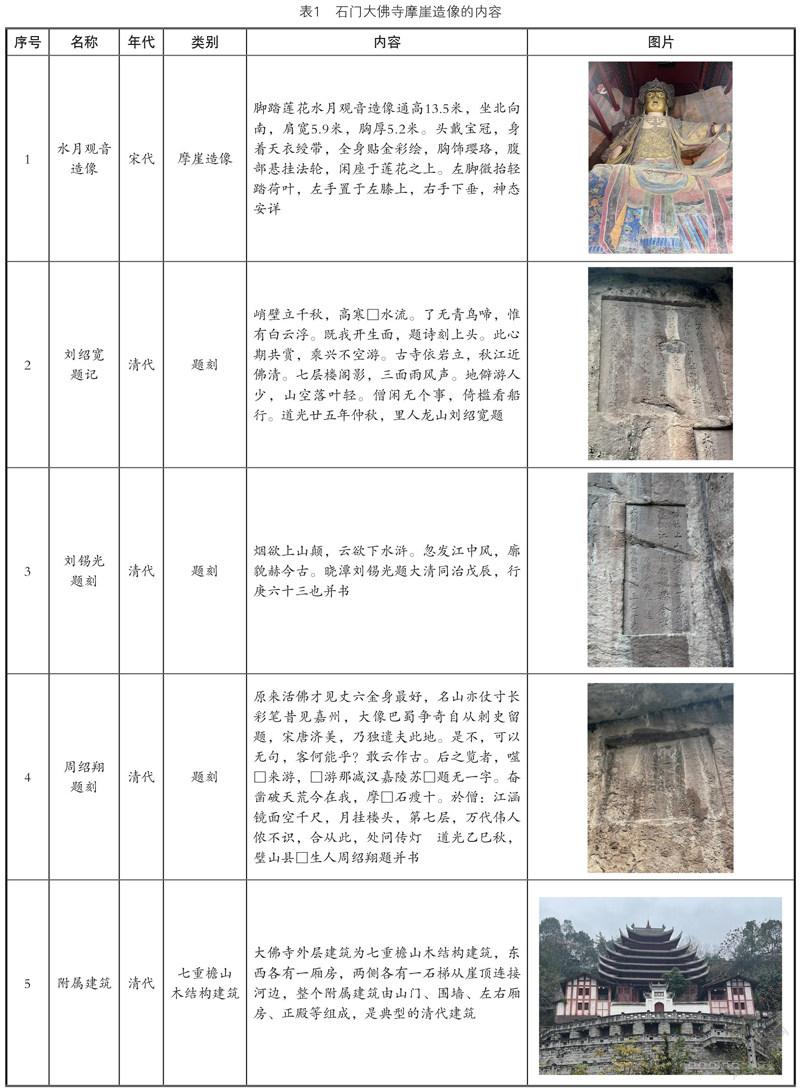

2.3.2 關于造像內容

石門大佛寺摩崖造像現有4處龕窟(雕像1處、題刻3處)和1處附屬建筑構成,造像詳細內容如表1所示,表1中的圖片為趙乙果攝。

2.3.3 關于造像研究

2021年全國石窟寺專項調查的開展為“掌握全國石窟寺及摩崖造像的保護狀況、加大石窟寺搶險保護力度、建立石窟寺安全長效機制、提升石窟寺保護利用水平等方面提供了翔實依據”③,對于健全完善全國石窟寺平臺、充實檔案資料起了決定性作用。

通過查證相關資料,我們發現除了此次石窟寺專項調查之外,對于石門大佛寺摩崖造像的專項調查和研究性文章少之甚少,這些文章大多是對造像歷史沿革、造像內容、題刻內容、價值地位等方面的基本介紹與記錄,鮮有對其造像斷代、內涵挖掘、保存現狀及科考價值等方面進行系統的調研與論述。

2.4 活化利用方面

2.4.1 關于數字化開展情況

石門大佛寺摩崖造像主管部門重慶江津區文物管理所及石門鎮文化站對該造像只保存有基本的文字、圖片資料檔案,2021年全國石窟寺專項調查系統中有對石門大佛寺摩崖造像系統完備的調查報告、繪圖及攝影等檔案資料。除此之外,尚未有專家學者或機構組織對石門大佛寺摩崖造像開展系統的3D掃描、測繪、攝影等數字化工作。

2.4.2 關于學術研討

對石門大佛寺摩崖造像的學術研究尚未形成系統的、理論化的模式,也未就造像的歷史沿革、內涵挖掘、保存現狀及科考價值等開展學術研討會議。

2.4.3 關于傳承利用

石門大佛寺摩崖造像于2013年12月被批準為國家AAA級旅游景區,門票收售統一納入財政收支管理系統中。目前,主管部門正在擴大保護利用范圍,實施《石門大佛寺摩崖造像保護利用建設項目》,新建了游客接待中心、展陳中心、停車場、旅游廁所等基礎設施,進一步完善景區的接待和展陳功能,深入推進合理利用,促進當地旅游產業經濟的發展。

3 目前存在的困境

3.1 管護水平有待提升

3.1.1 保護管理形勢日趨嚴峻

諸如石門大佛寺摩崖造像在內的許多地理位置偏僻的小型石窟寺,至今還未進行過系統有效的保護、管理及研究工作。此類中小型石窟寺的保存狀況十分堪憂,保護任務仍然十分艱巨。

3.1.2 保護力量及專業人才缺乏

重慶江津區文物管理所現有在編人員僅12人、聘用8人,負責全區考古調查、文物征集、保護修復、研究宣傳利用、文物展覽解讀及交流等工作。其中碩士研究生僅2人,本科及以下18人。專業技術人員10人,其中副高及以上3人。呈現出編制人數較少,高級專業人才缺乏的特點。而對石門大佛寺摩崖造像僅有3名臨聘的安保人員駐守,沒有直接參與文物本體的保護管理和研究利用工作,不利于業務工作的開展。

3.1.3 文物管護效率不高

目前,所設置的石門大佛寺摩崖造像管理所職能單一、人手較少,僅僅負責日常看護、門票收售、環境保潔等基本職能。目前無在編在職人員駐守,缺乏專業的人員和設備對文物本體進行日常微觀環境的監測及保養,管護效率和質量有待提升。

3.2 保護研究有待加強

3.2.1 文物保護方面

一方面,石門大佛寺摩崖造像存在巖體失穩、風化、滲水、微生物病害等多種病害。雖然近年來實施了針對文物本體的病害修復、巖體加固等文物保護工程項目,但仍然存在防風化效果不明顯、滲水無法根治、日常保養不及時等問題。另外,石門大佛寺摩崖造像緊鄰居住區及耕作區,周邊居民的農業生產、宗教祈福活動、周邊工廠產生的工業粉塵污染、成渝鐵路運輸產生的震顫,這些因素都直接或間接地對文物本體造成持續性破壞。

另一方面,石門大佛寺雖然建立了“四有”檔案,但也不完善,存在現行保護區劃不合理、保護標志不明顯、信息化檔案水平落后等問題。此外,文物安全“三防系統”并不完善,文物監測系統也尚未建立,對文物數據的采集、分析尚不能被轉化利用,不能為文物本體保護提供數據支撐。

3.2.2 文物研究方面

上文提到學術界鮮有對石門大佛寺摩崖造像的研究性文章,專家學者幾乎沒有對其保護利用現狀開展過調查分析,也未組織開展過學術交流與研討,研究的深度和廣度與石門大佛寺摩崖造像的文物價值和地位并不匹配。

3.3 傳承利用有待深化

3.3.1 交通便捷性不足

石門大佛寺摩崖造像距離重慶江津城區40千米,距重慶主城區75千米,現只有一條省道通往景區,暫未開通鐵路、高速公路,因此交通便捷性不高。

3.3.2 基礎設施不完善,吸引力不足

石門大佛寺摩崖造像是全國重點文物保護單位,也是國家3A級景區,但其基礎設施較為落后,也無餐飲、住宿等配套旅游設施,旅游景點十分單一,未將周圍景點和鄉村旅游串景成線,未形成規模。

3.3.3 可開發利用程度有限

石門大佛寺景區目前體驗項目僅是參觀、祈福,后期《石門大佛寺摩崖造像保護利用建設項目》完工后將會增加展陳的功能,游客平均游覽時間大約在半小時之內。目前景區的宣傳和推廣力度有限,除本地游客外,對其他區域游客的吸引力不高。保護區外的周邊地區受區位和地形限制,可開發利用程度較低,大大降低了景區游覽內容的豐富性。

4 困境解決對策及展望

4.1 優化科學管護工作

首先,應全方位加強對石門大佛寺摩崖造像保護的宣傳力度,大力營造宣傳氛圍,不斷創新宣傳形式,強化大數據、云服務、“互聯網+”等技術的運用,全方位推進石門大佛寺摩崖造像的保護、管理、研究和合理利用,不斷加大宣傳力度,在形式上再豐富一些,在范圍上再擴大一些,在內容上再廣泛一些。

其次,應加強機構和人才隊伍建設。借鑒重慶大足石刻的管理經驗,探索突破體制機制瓶頸,提升石門大佛寺主管部門的級別與水平。聯合其他有關部門,為緊缺的文博人才開辟綠色通道,加大人才引進力度,吸引更多的自然科學和人文社科人才加入文物保護行業中來。

最后,應積極建立完善石門大佛寺摩崖造像保護管理相關部門聯席會議制度。定期召開部門聯席會議,分析研判石門大佛寺摩崖造像保護范圍和建設控制地帶內外存在的問題,分析石門大佛寺摩崖造像文物本體保護、日常管理維護存在的問題等,針對性地制定解決方案,推進問題的整改落實。

此外,還可以進一步創新管理機制,積極吸引和鼓勵社會資金和公眾力量參與石門大佛寺摩崖造像的保護管理工作中。

4.2 深化文物保護工作

首先,轉變保護理念。“石窟寺保護理念經歷了從搶險到修繕、到修復的過程,石窟寺保護技術經歷了從傳統技術到多學科介入、到綜合發展的過程。保護方式經歷了從傳統到多學科合作到國際合作的過程。”④因此,在對文物實施保護的過程中應擯棄經驗主義以及為保護而保護的理念,以研究的思維開展文物保護工程,而不是僅把文物保護工程等同于其他建筑工程。

其次,要開展多學科保護技術創新研究工作。“按功能及用途,保護材料主要分為三種類型:第一類是用于石質文物加固工程和治水工程的灌漿材料;第二類是用于文物本體修復及粘接加固的修復材料;第三類是用于石質文物風化加固的防風化材料。”⑤對石門大佛寺摩崖造像的修復、保護應因地制宜開展科學實驗,找到適合文物本體自身修復的材料,制訂詳細、科學、嚴謹的修復方案,科學地實施修復。

再次,規范實施石門大佛寺摩崖造像保護利用工程,在對造像實施保護工程的前期應進行科學實地調研考證,準確地運用勘查手段,對癥下藥,避免出現“殺雞用牛刀”及“治標不治本的”現象。工程完工后還需對保護工程的質量與效果進行評估,對文物加強監測及日常保養。

最后,建立聯合執法責任制。建立石門大佛寺文物保護主管部門與綜合執法隊聯合執法機制,并確立職能職責,在執法過程中實行統一化、程序化、規范化管理,為石門大佛寺摩崖造像提供安全保障。

4.3 強化文化內涵挖掘研究

首先,加強對石門大佛寺摩崖造像文物本體的研究。科學考證石門大佛寺摩崖造像的建造年代、開鑿成因、雕刻技藝、歷史文化及內涵價值等,逐步建立完備的研究內容框架,為當代學者研究和后期考證留下翔實的資料。

其次,豐富和發展學術交流。組織專業的研究力量開展石門大佛寺摩崖造像的歷史學、藝術學、宗教學價值研究,廣泛開展學術沙龍和交流會議,搭建研究交流的平臺,進一步充實研究成果。

最后,建設長江沿線石窟寺保護論壇,進一步研究其長江航運及水文價值研究,擴展石門大佛寺摩崖造像的研究領域。

4.4 活化宣傳利用方式

首先,對石門大佛寺景區及水月觀音的文物價值應該加大宣傳力度,加大官方媒體、自媒體的宣傳廣度,提升石門大佛寺的知名度與美譽度。完善周邊交通、旅游基礎配套設施等功能,增強景區對游客的吸引力。

其次,大力發展實施數字化展覽。采取三維掃描及3D打印等技術方式,通過舉辦數字化展覽的方式,讓不可移動的石窟寺文物“活起來”“走出去”,進一步擴大石門大佛寺的知名度和影響力。

再次,應實現文物古跡利用與鄉村振興相結合。將石門大佛寺景區與周邊鄉村旅游相結合,將它們串聯成線,豐富游覽內容,助推石門大佛寺摩崖造像保護與鄉村旅游的發展,吸引更多的游客到此旅游觀光,發揮其社會經濟效益,為鄉村振興助力。

最后,要加強交流與互鑒。學習其他中小型石窟寺的保護利用經驗,積極融入巴蜀石窟文化旅游精品路線,優化展示利用水平,適時提檔升級申報國家4A級旅游景區,形成小而精的旅游打卡點,進一步豐富游覽內容、完善旅游功能,將全國重點文物保護單位的社會效益最大化。

5 結語

2020年,國務院辦公廳出臺了《國務院辦公廳關于加強石窟寺保護利用工作的指導意見》(以下簡稱《意見》),從國家政治意識層面明確了石窟寺作為典型性文化遺產所具有的重大價值,《意見》指出:“到‘十四五’末,中央和地方協同推進、部門間密切合作、社會力量積極參與的石窟寺保護長效機制基本形成……保護傳承、研究闡發、科技攻關、傳播交流協同推進,石窟寺保護利用水平顯著提升,石窟寺文化影響力日益增強。”⑥石門大佛寺摩崖造像作為我國現存最大的一座水月觀音造像,其保護管理和研究利用工作任重而道遠。今后在“保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理”方針的指導下,根據《意見》的相關要求,扎實開展石門大佛寺摩崖造像的搶救性保護、考古研究、展示利用等工作,把這一民族瑰寶保護好、傳承好、利用好。

注釋

①數據來源于全國石窟寺專項調查結果整理。

②張廷良,李洋,唐琦皓,等.重慶江津石門大佛寺摩崖造像專項調查報告[R].重慶:重慶市江津區文物管理所,2021.

③中國文化遺產研究院.全國石窟寺保護狀況專項調查總結會[EB/OL].(2021-08-24)[2021-11-25].http://www.cach.org.cn/tabid/76/InfoID/2656/frtid/41/Default.aspx.

④李宏松,何正萱.關于石窟寺保護的幾點思考[J].中國文化遺產,2021(4):47-59.

⑤王金華,陳嘉琦.我國石窟寺保護現狀及發展探析[J].東南文化,2018(1):6-14,127-128.

⑥國務院辦公廳.國務院辦公廳關于加強石窟寺保護利用工作的指導意見[J].中華人民共和國國務院公報,2020(31):23-26.