萬古霉素應用1 236例分析

付琦芳,蔣凱,張麗心,陳瑞琪

西安交通大學附屬紅會醫院,陜西 西安 710054

萬古霉素是東方鏈球菌產生的糖肽類抗菌藥物,對多種革蘭陽性菌(G+菌)有殺菌活性,如金黃色葡萄球菌和表皮葡萄球菌(包括甲氧西林耐藥菌株)、肺炎鏈球菌、化膿性鏈球菌等[1]。伴隨耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(MRSA)感染病例的增多,萬古霉素應用日趨廣泛。本研究回顧性調查1 236份使用萬古霉素的住院病歷,對藥品使用及病原學檢查情況等進行統計分析,評估其用藥合理性,為促進萬古霉素合理使用提供參考。

1 資料與方法

利用西安交通大學附屬紅會醫院醫院信息系統(HIS)及處方醫囑用藥點評軟件(PASS),抽取該院2015 年1 月至2020 年12 月期間使用萬古霉素的全部1 236 份住院病歷,作為研究資料。對患者基本情況,感染部位,病原學檢查,萬古霉素使用情況等進行分析。

2 結果

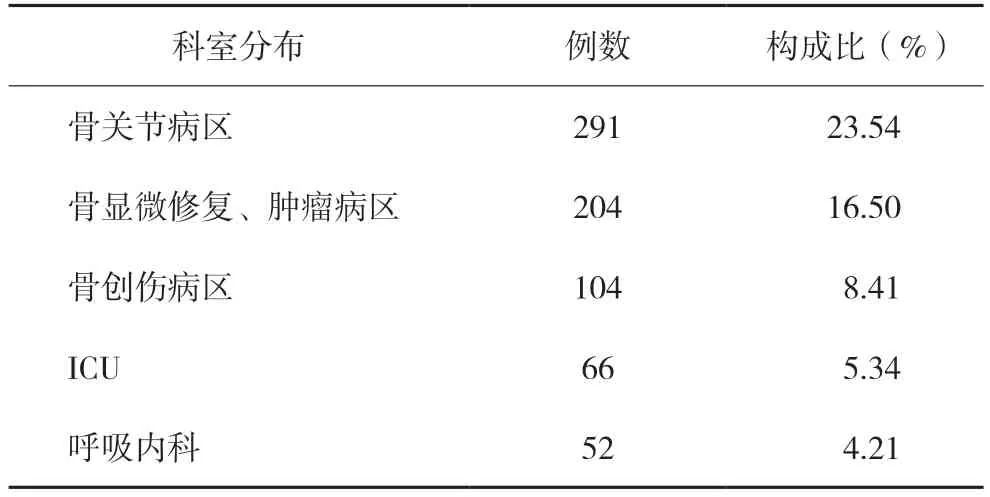

2.1 患者基本情況與科室分布

男性786例(63.59%),女性450例(36.41%),性別比例與前期回顧性分析性別構成比相似[2]。年齡最大100 歲,最小3 歲,年齡(52.28±18.78)歲,其中18 歲以下81 人,65 歲以上348 人。涉及29個臨床科室,前5 位分布見表1。

表1 萬古霉素使用排名前5位科室

2.2 感染部位及病原學檢查

骨與關節感染394例,皮膚軟組織感染372例,泌尿系感染18例,肺部感染63例,血流感染13例、腸道系統感染12例、顱內感染19例。

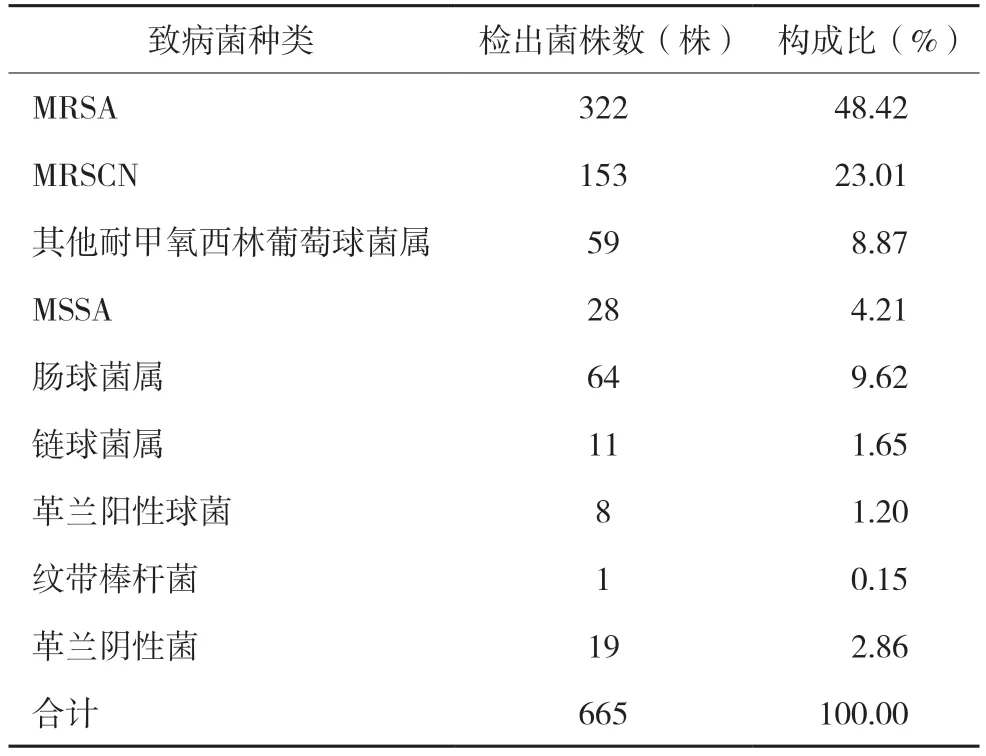

西安交通大學附屬紅會醫院是以骨科為主的綜合性醫院,2015 至2020 年均手術量4 萬余臺,其中骨科手術占比95%以上。骨與關節感染及皮膚軟組織感染發生例數遠高于其他部位感染。病原學分布見表2。

表2 使用萬古霉素病例病原學分布

1 037例進行了病原學檢查,患者微生物送檢率為83.90%。陽性結果665例,陰性結果372例。其中革蘭陽性菌646例(97.14%),革蘭陰性菌19例(2.86%),MIC ≤1 有83例,MIC ≤2 有18例,MIC ≥2 有2例。按藥敏試驗結果選擇用藥合理率為93.49%。其中革蘭陰性菌中有17例為伴隨革蘭陽性菌的多種細菌感染,有2例為單純革蘭陰性菌感染使用鹽酸萬古霉素,屬于不合理用藥。病原學檢查結果見表3。

表3 使用萬古霉素病例病原學檢查結果

2.3 聯合使用抗菌藥物

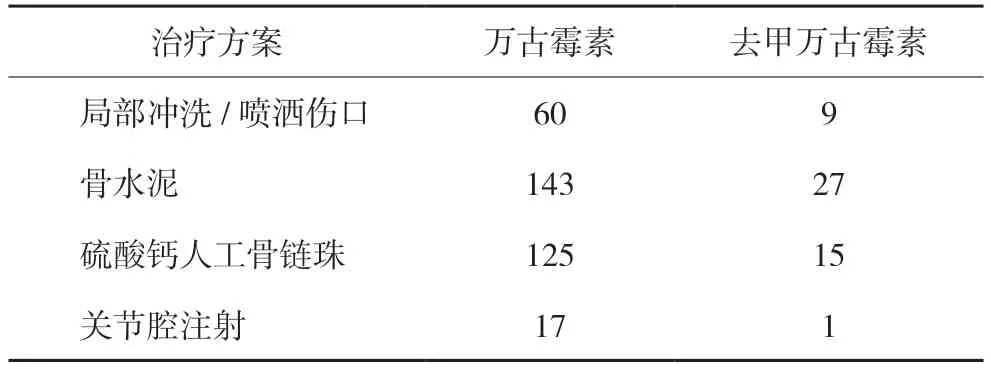

本研究包括萬古霉素785例,去甲萬古霉素451例。因醫院條件限制,均未進行TDM 監測。給藥前監測腎功1 095例(88.59%),給藥前未監測腎功能141例(11.41%),給藥過程中監測腎功能952例(77.02%)。圍術期手術預防使用345例(27.91%),治療用藥891例(72.09%):其中目標用藥516例(57.91%),經驗用藥573例(41.86%)。靜脈滴注828例(66.99%),局部用藥397例(32.12%)(骨水泥鏈珠植入310例、術中沖洗或噴灑傷口69例、關節腔注射18例),口服用藥11例(0.89%)。單獨用藥1 010例,聯合用藥226例。其中143例聯用利福平膠囊,49例聯用亞胺培南西司他丁,12例聯用左氧氟沙星,11例聯用阿米卡星注射液,5例聯用頭孢哌酮舒巴坦+磷霉素,聯用美羅培南、甲硝唑、頭孢美唑各2例。用藥療程最短1 d,最長35 d。治愈865例,好轉347例,無效9例,其他15例。局部用藥397例使用情況見表4。

表4 萬古霉素局部用藥397例使用情況(例)

3 討論

萬古霉素類藥物近十年來是MRSA 治療的一線藥物,在抗感染治療中占重要地位。萬古霉素類藥物使用與醫院科室分布特點及病員特點有直接關系,骨與關節感染及皮膚軟組織感染使用萬古霉素和去甲萬古霉素例數遠高于其他部位感染。在此次調查中發現萬古霉素的局部應用尤為突出,且呈每年遞增的趨勢。

《抗菌藥物臨床應用指導原則》2015 版中指出:萬古霉素和去甲萬古霉素不宜局部用藥[3]。臨床藥師觀察局部外用的臨床療效及查閱文獻發現:感染是關節置換手術的嚴重并發癥,且對患者而言是災害性的損傷,而采用載抗生素骨水泥曠置分期翻修(TSEA)是最有效的治療方法之一。對于MRSA 所致的感染,采用復合萬古霉素的支架曠置,2 周后濃度仍高于MIC 的90%[4]。慢性骨髓炎因局部血運不佳,全身給藥不易達到有效治療濃度。萬古霉素骨水泥及萬古霉素-硫酸鈣骨粉既能填充病灶,又能保持良好的抗生素釋放作用,在體內達到較高的局部藥物濃度,為骨髓炎治療提供了新的途徑[5]。有多篇指南和文獻報道,萬古霉素骨水泥用于關節周圍假體感染有很好的治療效果[6-8],有研究指出骨感染的患者手術植入4 g 萬古霉素加入40 g 骨水泥制成自制鏈珠,在術后1 周,傷口局部可以達到很高的藥物治療濃度[9]。故暫且將骨水泥和人工骨硫酸鈣鏈珠用于感染或者高度懷疑感染的關節翻修和骨感染手術認為合理,其余外用方式均被視為不合理用藥。

在骨科手術中,關節假體周圍感染、開放性骨折后骨缺損、骨感染等問題是困擾臨床的一大類難題。靜脈給藥時藥物直接進入體循環,生物利用度高,易達到有效且恒定的血藥濃度。但臨床骨感染常存在竇道、缺損空腔、骨質被瘢痕組織包裹、內置物表面產生生物被膜、局部血運差等問題,使感染部位局部組織藥物濃度不足,導致療效不佳甚至治療失敗[9-11]。臨床醫生面臨此類問題,越來越傾向于局部使用藥物,萬古霉素由于體外生物活性較穩定,且多數骨科感染為革蘭陽性菌感染,故萬古霉素在解決這種棘手問題時,成了骨科醫生手中的一把有力武器。西安交通大學附屬紅會醫院2015至2020 年間局部使用該藥397例(32.12%),骨水泥和硫酸鈣人工骨中使用占78%以上。對于關節感染,醫生在束手無策的情況下,通常借鑒相關經驗,進行關節腔內注射使用。但目前尚未推出此種用法的共識或指南,臨床藥師在監管用藥過程中也頗為為難,一方面患者病情所致,另一方面不可控的高濃度藥物對關節內及周圍組織的長期效應未見研究及報道,藥物安全性不能保證,這個介于臨床醫生和臨床藥師之間的對于用藥問題的認知偏離越來越凸顯。臨床實踐中全身性應用抗菌藥難以奏效的情況下,局部病灶的處理成為治療的關鍵,有些非常規用法似乎能夠解決醫療難題,但尚需要更多的循證醫學證據支持。通過統計分析,我們發現萬古霉素的用法越來越多元化,而且用量也呈現個體化,這一問題已成為現在臨床用藥中必須要面對的問題。同樣也對臨床藥師的工作模式和工作方法提出新的挑戰。通過本次統計分析,我們呼吁藥學專家關注此類問題,進一步地研討此類問題的解決方法,為臨床用藥合理性和安全性尋找依據,更好地為臨床服務。