尊重兒童游戲權(quán)利 創(chuàng)設(shè)探究學(xué)習(xí)環(huán)境

魯 墨

(揚(yáng)州大學(xué),江蘇揚(yáng)州,225009)

2020年,《中華人民共和國學(xué)前教育法草案(征求意見稿)》(下文簡稱《學(xué)前教育法草案》)發(fā)布,我國第一次在法律中明確提出學(xué)前兒童享有“游戲權(quán)利”。兒童游戲權(quán)利的概念首次出現(xiàn)在1959年《兒童權(quán)利宣言》中,后在1989年聯(lián)合國大會通過的《兒童權(quán)利公約》中得以確立。我國作為締約國,先后出臺了《幼兒園管理?xiàng)l例》《幼兒園工作規(guī)程》等文件,《幼兒園工作規(guī)程》指出“幼兒園應(yīng)當(dāng)以游戲?yàn)榛净顒印盵1]。雖然這句話在學(xué)前教育界已成為共識,但從踐行效果來看,多半還停留在理論和口號層面。《學(xué)前教育法草案》的發(fā)布,使“兒童游戲權(quán)利”與“幼兒園以游戲?yàn)榛净顒印币黄穑蔀閷W(xué)前教育的法律基礎(chǔ)和行為規(guī)范。學(xué)前兒童的游戲權(quán)利是在其享有受教育權(quán)的背景下提出的,游戲權(quán)利把兒童游戲看成學(xué)前兒童教育的重要組成部分。因此,每一所幼兒園都必須站在兒童的立場,琢磨兒童的心理,理解兒童的視角,尊重兒童的方式,努力為兒童創(chuàng)設(shè)各種探究性的游戲環(huán)境。

一、幼兒園中的兒童游戲權(quán)利

(一)游戲自主權(quán)

要使兒童成為游戲的主人,必須讓兒童自主。自主有兩個(gè)尺度:一是相對于客觀狀況、生活環(huán)境等外部強(qiáng)迫和外部控制的獨(dú)立、自由、自決以及自主支配活動的權(quán)利與可能;二是相對于客觀現(xiàn)實(shí)能夠合理利用自己的選擇權(quán)利,有明確的目標(biāo),堅(jiān)忍不拔,有進(jìn)取心。[2]具體來說,兒童自主游戲是指兒童能自己決定進(jìn)行何種游戲,而不是教師規(guī)定兒童玩什么,包括在何地游戲、與何人游戲、游戲多長時(shí)間、如何進(jìn)行游戲等。兒童參與的游戲“以非線性和非片面”的方式進(jìn)行,在與環(huán)境的相互作用中,兒童產(chǎn)生感受、行為和思考的可能性,并保持開放性和可塑性,而不是以固定的方式反映。因此,成人無法為游戲中的兒童建立游戲模式,判斷兒童接下來會說什么、做什么、使用什么材料等。當(dāng)然,游戲自主也不是無限制的、放任的,需要教師適當(dāng)、適時(shí)地進(jìn)行干預(yù)。

(二)游戲參與權(quán)

兒童是有自主意識的個(gè)體,雖然他們的身心還很稚嫩,令他們不可避免地顯示出依賴性與被動性,但這并不阻礙他們對參與生活、表達(dá)個(gè)人見解的渴求。兒童的游戲參與權(quán)是指兒童在游戲過程中有表達(dá)自己的感受、發(fā)表自己的見解、表明自己態(tài)度的自由。一方面,教師要了解兒童參與游戲的方式,合理進(jìn)行干預(yù)。另一方面,教師要為兒童創(chuàng)設(shè)安全而豐富的環(huán)境。在幼兒園中,教師應(yīng)該把游戲看作兒童參與一日生活的基本方式,保護(hù)兒童的游戲參與權(quán)就是鼓勵(lì)兒童以游戲的形式參與幼兒園的生活和學(xué)習(xí)。兒童游戲的過程是一個(gè)占用和制造空間的過程,游戲環(huán)境(包括物質(zhì)、社會和文化)的質(zhì)量影響兒童的學(xué)習(xí)與發(fā)展的質(zhì)量。因此,為了給兒童更多的游戲參與權(quán),幼兒園要特別注重環(huán)境的創(chuàng)設(shè),能夠提供安全的且支持兒童探究的環(huán)境,鼓勵(lì)兒童自己創(chuàng)造游戲的空間。

(三)游戲提供權(quán)

游戲提供權(quán)不僅意味著要提供游戲設(shè)施,還要求更廣泛地考慮兒童權(quán)利以確保社會和物理環(huán)境有能夠支持兒童游戲的能力。如果兒童在一個(gè)非支持性的環(huán)境中游戲,可能會在游戲過程中受傷,或可能帶來心理上的傷害。兒童的游戲能力會對他們的健康、發(fā)展和幸福產(chǎn)生影響。可見,教師在意識到兒童自主游戲和參與游戲的重要性的同時(shí),還應(yīng)該思考什么樣的環(huán)境能夠支持兒童游戲。兒童的游戲需要在一定的空間內(nèi),借助一定的游戲材料進(jìn)行。因此,環(huán)境和材料是兒童開展游戲不可或缺的條件。在現(xiàn)有的游戲環(huán)境創(chuàng)設(shè)不具備或不完全具備的情況下,兒童有要求幼兒園提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)的游戲環(huán)境的權(quán)利。

二、兒童游戲與探究性學(xué)習(xí)的關(guān)系

(一)兒童游戲即探究性學(xué)習(xí)

在幼兒園學(xué)習(xí)環(huán)境中,游戲蘊(yùn)含著探究。這意味著在一個(gè)高度重視游戲的環(huán)境中,探究已經(jīng)存在,且為兒童提供了豐富的探索機(jī)會。技能可以在探究活動中產(chǎn)生和得到改進(jìn)。兒童對如何使用材料、如何應(yīng)對挑戰(zhàn)、如何實(shí)現(xiàn)自己的想法沒有預(yù)設(shè),他們只是沉浸在游戲中,不斷嘗試自己的想法。當(dāng)教師給兒童提供一個(gè)支持性環(huán)境時(shí),他們可以興趣盎然地進(jìn)行探索。

兒童的探究活動有可能是雜亂無章的,這是因?yàn)樗麄冃枰诿鳝h(huán)境和動手操作材料的過程中,思考如何使用空間和如何擺弄材料,不斷試錯(cuò),不斷回顧,反復(fù)嘗試。探究活動就像捉迷藏游戲,“捉”與“藏”反映了同一個(gè)人在同一游戲的兩個(gè)不同階段的兩個(gè)角色,“捉”“迷”“藏”三個(gè)字包含角色互換、復(fù)雜場景、故事性、自我控制等內(nèi)容,這就意味著兒童要思考如何找到絕好的躲藏位置,如何在捕捉者快要發(fā)現(xiàn)時(shí),不動聲色地轉(zhuǎn)移至下一個(gè)藏匿點(diǎn),如何延長游戲的時(shí)間等。在探究活動中,兒童要探索材料是如何發(fā)揮作用的,有什么效果,如何與其他材料組合等。例如,像樹枝這樣的低結(jié)構(gòu)化材料,可以與其他材料組合使用,產(chǎn)生不同的效果。探究的過程需要兒童回顧過去的經(jīng)歷。當(dāng)兒童嘗試新游戲時(shí),回顧過去的游戲經(jīng)歷或活動照片對兒童來說很有幫助。這樣,兒童可以了解當(dāng)時(shí)發(fā)生了什么,什么是令人感到快樂的,什么是令人感到沮喪的,以及采取的應(yīng)對措施。在回顧游戲時(shí),兒童與教師的交流總結(jié),可以引發(fā)兒童更深入的思考,從而獲得新的發(fā)現(xiàn)和想法。

(二)以游戲?yàn)橥緩竭M(jìn)行探究性學(xué)習(xí)

以游戲?yàn)橥緩降膬和骄啃詫W(xué)習(xí)有兩種類型:主題開放式的游戲和主題預(yù)設(shè)式的游戲。

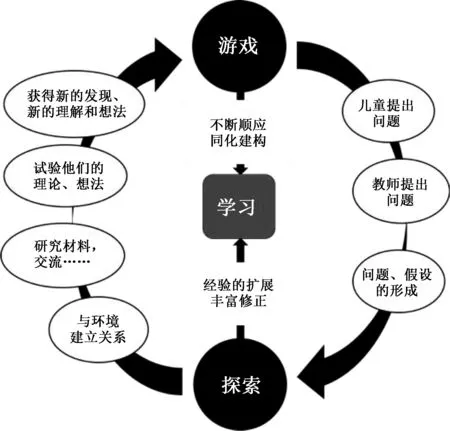

在主題開放式的游戲中,探究的問題可以是兒童自發(fā)提出的問題,也可以是在教師引導(dǎo)下形成的問題,探索問題的空間環(huán)境可以是在室內(nèi)也可以在戶外。主題預(yù)設(shè)式的游戲是教師根據(jù)課程或教學(xué)計(jì)劃創(chuàng)設(shè)可以激發(fā)兒童發(fā)現(xiàn)問題和解決問題的問題情境。這種游戲的問題雖然來自成人,但兒童的探究是開放的,仍然表現(xiàn)為讓兒童進(jìn)行自由的探索和操作。以游戲?yàn)榛就緩降奶骄啃詫W(xué)習(xí)的基本過程是從游戲到探究,再到游戲和探究的循環(huán)過程,游戲的過程是兒童不斷發(fā)現(xiàn)問題,探究、討論與解決問題的過程。同時(shí),在這個(gè)過程中,兒童的知識不斷建構(gòu)和完善,探究的能力不斷豐富和擴(kuò)展(圖1)。

圖1 以游戲?yàn)橥緩降奶骄啃詫W(xué)習(xí)的基本過程

以游戲?yàn)橥緩降膬和骄啃詫W(xué)習(xí)是以“問題”為導(dǎo)向的經(jīng)驗(yàn)建構(gòu),以兒童的自主探索學(xué)習(xí)為基礎(chǔ),注重兒童真實(shí)的感受與體驗(yàn),關(guān)注兒童在探索和解決問題過程中的興趣、注意力、觀察、思考、想象、推理以及合作能力等的表現(xiàn)與發(fā)展,把兒童看作“完整的人”,關(guān)注兒童身心的全面發(fā)展和主體性的培養(yǎng)。這就要求教師相信游戲可以促進(jìn)兒童的學(xué)習(xí),并且為兒童的游戲投放多樣化的材料,為兒童創(chuàng)設(shè)物質(zhì)豐富且心理安全的環(huán)境。

三、幼兒園探究性學(xué)習(xí)環(huán)境的創(chuàng)設(shè)

幼兒學(xué)習(xí)環(huán)境評量表將幼兒學(xué)習(xí)環(huán)境劃分為空間與設(shè)施、個(gè)人日常照料、語言—推理、活動、互動、課程結(jié)構(gòu)、家長與教師7個(gè)子項(xiàng)目。[3]有學(xué)者提出,學(xué)習(xí)環(huán)境屬于幼兒園教育質(zhì)量范疇,幼兒園教育質(zhì)量通常包括結(jié)構(gòu)性質(zhì)量和過程性質(zhì)量。[4]過程性質(zhì)量主要包括物質(zhì)層面的空間設(shè)施、設(shè)備材料等,心理層面是指教師和幼兒、幼兒之間的關(guān)系等。[5]有學(xué)者提出,要精心規(guī)劃物理環(huán)境以引導(dǎo)合宜行為,具有可變化的彈性,幼兒園環(huán)境要開放且與各層環(huán)境互動。[6]兒童探究性學(xué)習(xí)依賴環(huán)境的創(chuàng)設(shè),有學(xué)者從多措并舉引發(fā)問題、營造寬松心理環(huán)境、提供有效物質(zhì)保障和給予多種經(jīng)驗(yàn)支持四個(gè)方面,闡述兒童探究性學(xué)習(xí)環(huán)境的創(chuàng)設(shè)策略。[7]美國學(xué)者Susan Stacey在其著作中提出了探究性環(huán)境創(chuàng)設(shè)新理念:以引導(dǎo)教師反思自身為切入點(diǎn),以案例的方式闡明教師支持兒童的探究活動的方法。[8]由此可見,物質(zhì)的空間環(huán)境的創(chuàng)設(shè)和游戲材料的利用是支持兒童通過游戲開展探究性學(xué)習(xí)的兩個(gè)重要因素。

(一)空間環(huán)境

1.室內(nèi)使用真實(shí)的自然物

真實(shí)的環(huán)境對兒童來說是最重要的,“生活即教育”的基礎(chǔ)就是兒童的真實(shí)生活。兒童的生活是以兒童為中心的各種關(guān)系連接的總和,而自然物是促成兒童各種關(guān)系連接發(fā)生和發(fā)展的媒介,是教師以及教師依據(jù)學(xué)習(xí)目標(biāo)預(yù)設(shè)在環(huán)境中的物體。環(huán)境中的預(yù)設(shè)物應(yīng)該是真實(shí)的,教師不需要刻意體現(xiàn)突兀的造型、光線、色彩和聲音。幼兒園應(yīng)該盡可能使用自然物或者自然物制品,如室內(nèi)多使用木材、石材、竹材、亞麻、棉花等,室內(nèi)用品多使用木質(zhì)、竹質(zhì)、瓷質(zhì)的物品等。這些材質(zhì)維持自然生態(tài)狀態(tài),不過度工業(yè)化,不過分防護(hù)和潔凈。另外,教師應(yīng)考慮使用特別材質(zhì),增強(qiáng)兒童的探索興趣,實(shí)現(xiàn)“師—幼—物”的互動。例如,可以用馬槽作為洗手池,以利用其粗糙的觸感;空間隔斷可使用幔,利用其形成的半透明、半遮擋的空間;教室的地面可以增加木斜坡,利用其高差形成障礙。

2.室內(nèi)增加有趣的空間

有趣的環(huán)境能夠引發(fā)兒童的好奇心,而好奇心是探究的源頭。幼兒園環(huán)境要整體呈現(xiàn)出有趣味的氛圍,能夠吸引兒童關(guān)注、激發(fā)興趣、引起好奇心、促進(jìn)探究。室內(nèi)增加有趣的空間要做到:一方面,增加室內(nèi)活動室的連接,以及室內(nèi)和戶外的連接,擴(kuò)大兒童自由探索的范圍;另一方面,增加私密空間,私密的空間可以給兒童帶來更溫馨的體驗(yàn),也可用來躲藏。躲藏是兒童之間以及兒童與環(huán)境之間互動的一種獨(dú)特的游戲方式,這對空間環(huán)境的探究是非常重要的。在躲藏游戲中,兒童可以逐漸對身邊的環(huán)境、人和物進(jìn)行了解,不斷熟悉,從而獲得安全感、探索的樂趣以及認(rèn)識自己。

3.戶外保留豐富的自然環(huán)境

豐富的環(huán)境對促進(jìn)兒童發(fā)展有重要作用。科學(xué)家曾做過這樣一個(gè)試驗(yàn),將小鼠放進(jìn)一個(gè)復(fù)雜的新環(huán)境里,讓它們自己探索,一段時(shí)間后,這些小老鼠的海馬體中,神經(jīng)細(xì)胞的數(shù)量比普通小老鼠高出四萬倍,海馬體的體積也增加了15%左右。這說明豐富的環(huán)境對兒童大腦的發(fā)育有著不可替代的重要性。幼兒園尤其要重視創(chuàng)設(shè)豐富的戶外自然環(huán)境。自然游戲環(huán)境是一個(gè)為促進(jìn)兒童游戲和自主探索而有意創(chuàng)設(shè)的空間,旨在為兒童提供豐富的游戲機(jī)會并培養(yǎng)他們對自然界的理解和欣賞能力。精心設(shè)計(jì)的戶外自然環(huán)境應(yīng)該有土壤、石頭、沙子、水、植物等,而且要保證這些是兒童隨時(shí)可以接觸的。戶外環(huán)境的濕度、溫度和光線等一直在不斷變化,這能夠激發(fā)兒童產(chǎn)生新的想法和視角,更廣泛地支持兒童的探究性學(xué)習(xí)。兒童可以在此與環(huán)境直接接觸,如赤腳走在泥土、草地或沙子上,玩水、玩沙、玩泥巴,爬樹、爬土坡等。自然游戲環(huán)境具有高度的多感官性,在視覺、質(zhì)地、氣味、溫度、聲音和運(yùn)動等方面為兒童提供豐富的體驗(yàn)。

4.環(huán)境具有可變化的彈性

幼兒園要適度留白以增加環(huán)境使用的潛能。隨著兒童探究活動的持續(xù)進(jìn)行,幼兒園環(huán)境也要隨之變化。環(huán)境記錄著兒童的成長痕跡,幼兒園環(huán)境要有可變化的彈性。在創(chuàng)設(shè)環(huán)境之初,教師不要將環(huán)境布置做滿、做足,要留白,要為兒童未來成長過程中的探索和創(chuàng)造性行為留可能性。教室內(nèi)的區(qū)域間隔要盡量使用可移動的矮柜、隔板、簾幕等,方便以后變化或增設(shè)不同類型的興趣區(qū)域。兒童是環(huán)境中最有力量的參與者,兒童在成長過程中,不斷賦予環(huán)境新的內(nèi)容,不斷增強(qiáng)環(huán)境的生命力和感染力。

(二)游戲材料創(chuàng)設(shè)

1.開放性材料

開放性材料是指在生活中可能用到的所有東西,包括自然材料,如沙子、泥土、木板、樹葉等,再生材料,如紙箱、繩子、織物、水管等。開放性材料甚至包括玩耍的一些光影、聲音、語言等。開放性材料自由開放、可移動,有無限種可能的玩法,它適合任何水平的任何游戲,可以讓兒童開展大量表征性游戲或象征性游戲。

2.吸引兒童積極操作的材料

吸引兒童積極操作的材料可以是反映兒童生活和文化的材料,如室內(nèi)墻壁上的照片,戶外活動場地上的竹簍、石磨、船,或是收集來的民俗用具等。吸引兒童積極操作的材料也可以是“從簡單到復(fù)雜的游戲材料”,根據(jù)游戲材料能夠維持兒童注意力的強(qiáng)弱程度,將其劃分為簡單的單元、復(fù)雜的單元和超級單元,一個(gè)簡單的單元包括一種操作材料,一個(gè)復(fù)雜的單元包括兩種不同的材料,一個(gè)超級單元包括三種不同的材料。[8]這一研究給教師帶來的啟發(fā)是,需要思考一種材料供多類型游戲使用,以及一種材料的繼續(xù)游戲和深入探究使用。例如,一堆積木是一個(gè)簡單的單元,加上一些樹枝就是一個(gè)復(fù)雜的單元,再加上膠帶或者線,就變成了一個(gè)超級單元。這種復(fù)雜度的提高不僅可以豐富兒童的游戲,還可以維持兒童對特定游戲區(qū)域的興趣。

3.刺激材料

刺激材料可以支持和擴(kuò)展兒童的興趣。教師可以根據(jù)對兒童游戲的觀察或者兒童游戲中的對話提供一個(gè)刺激物,以便了解兒童是否需要進(jìn)一步支持或開展更深入的探究活動。刺激物一般是更富有挑戰(zhàn)性的材料,即不同尋常的、發(fā)人深思的或令人費(fèi)解的材料。值得關(guān)注的是,教師也需要具有好奇心的品質(zhì)。對一個(gè)游戲活動,問題是讓師幼之間真正建立聯(lián)系的橋梁,當(dāng)兒童游戲和探究時(shí),教師應(yīng)該與兒童共同實(shí)踐。如果教師希望兒童成為探究者,希望兒童提出問題并把探究作為一種學(xué)習(xí)方式,那么教師必須為兒童樹立榜樣。

四、結(jié)語

兒童游戲權(quán)利的提出促使新的教育理念生發(fā),兒童游戲的權(quán)利也是兒童擁有的“試錯(cuò)”權(quán)利,探究活動可以賦予兒童和教師試錯(cuò)的權(quán)利,讓他們可以一起學(xué)習(xí)和改變,共同構(gòu)建和合作,以及一起探究世界。探究活動可以解放兒童和教師,兒童不再需要通過標(biāo)準(zhǔn)化的練習(xí)得到答案,教師可以擺脫僵化思想的束縛和過時(shí)的教育模式。在知識不斷更新的時(shí)代,學(xué)會如何提出問題、尋找信息和探究,對兒童和教師都至關(guān)重要。教師要努力創(chuàng)設(shè)一個(gè)適宜的環(huán)境,和兒童一起活動,產(chǎn)生好奇、提出疑問、不斷嘗試。