從“快速發展”到“高質量發展”:職業教育研究趨勢探析

——基于四本職業教育核心期刊2015—2021年收錄文獻的可視化分析

任小藝,鄧云川

(云南民族大學瀾湄國際職業學院,云南昆明,650000)

2014年國務院頒布的《關于加快發展現代職業教育的決定》中,明確提出“要加快建設現代職業教育體系、激發多方主體合作辦學活力、提高人才培養質量”[1]。這一舉措不僅指明了職業教育的發展方向,也將研究者的研究視角聚焦于職業教育領域。本文以四本職業教育領域的核心期刊作為文獻來源,借助CiteSpace的可視化分析,梳理職業教育領域研究熱點及發展趨勢。

一、研究方法與數據來源

(一)研究方法

本研究主要采用CiteSpace軟件進行分析。CiteSpace主要通過可視化手段呈現研究熱點的分布情況和規律,具有圖和譜的雙重屬性。[2]筆者通過四本職業教育核心期刊近六年的文獻數量分布圖、研究機構分布圖、關鍵詞聚類圖譜及關鍵詞突現圖譜對職業教育研究領域研究熱點進行分析。

(二)數據來源

本研究在中國知網中,以“職業教育”為主題,分別以《中國職業技術教育》《職業技術教育》《職教論壇》《教育與職業》四本核心期刊作為文獻來源,檢索時間設定為2015年1月1日至2021年5月1日。共檢索到文獻7256篇,篩選除去與研究主題弱相關的文獻,得到有效文獻5065篇。

二、職業教育研究文獻的時空分布

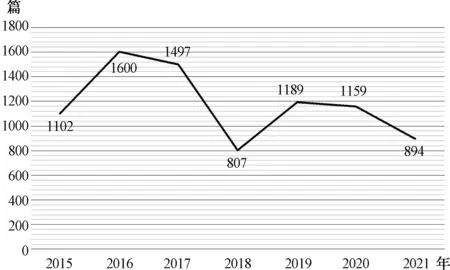

(一)職業教育研究文獻的數量波動下降

由圖1可知,2015—2021年,四本職業教育核心期刊發表文獻數量呈波動下降趨勢。導致這一趨勢的主要原因可能是隨著國家對學術期刊要求的提高[3],期刊更加重視把控文章的質量,這在一定程度上提高了發文的標準與門檻,致使該領域發文數量有所下降。

圖1 四本核心期刊2015—2021年收錄文獻數量分布曲線

(二)職業教育研究機構分布

各研究機構近六年在四本核心期刊上發表的文獻數量排名(表1),天津大學教育學院以137篇位居第一,教育部職業技術教育中心研究所以93篇緊隨其后,華東師范大學職業教育與成人教育研究所以73篇位居第三。

表1 四本核心期刊收錄文獻的研究機構分布頻次表

由各研究機構的發表文獻數量可以看出:第一,各類高校逐漸成為職業教育領域的研究主力。如天津大學、天津職業技術師范大學、西南大學教育學部、陜西師范大學教育學院等為職業教育的理論研究貢獻力量。第二,各類職業院校作為將理論轉化為實踐的重要場域,其實踐經驗為職業教育研究提供實證研究基礎,如浙江金融職業學院、無錫職業技術學院、重慶工商職業學院、東莞職業技術學院等。

(三)職業教育研究文獻的研究熱點及分析

利用CiteSpace的關鍵詞共現分析功能,得到關鍵詞共現網絡。[4]將CiteSpace時間設置為2015—2021年,時間間隔為1年,TopN=50,得到近六年四本核心期刊收錄文獻的關鍵詞共現圖譜(圖2,見延伸閱讀)。圖譜顯示節點158個,連線為311條,網絡密度為0.0251。

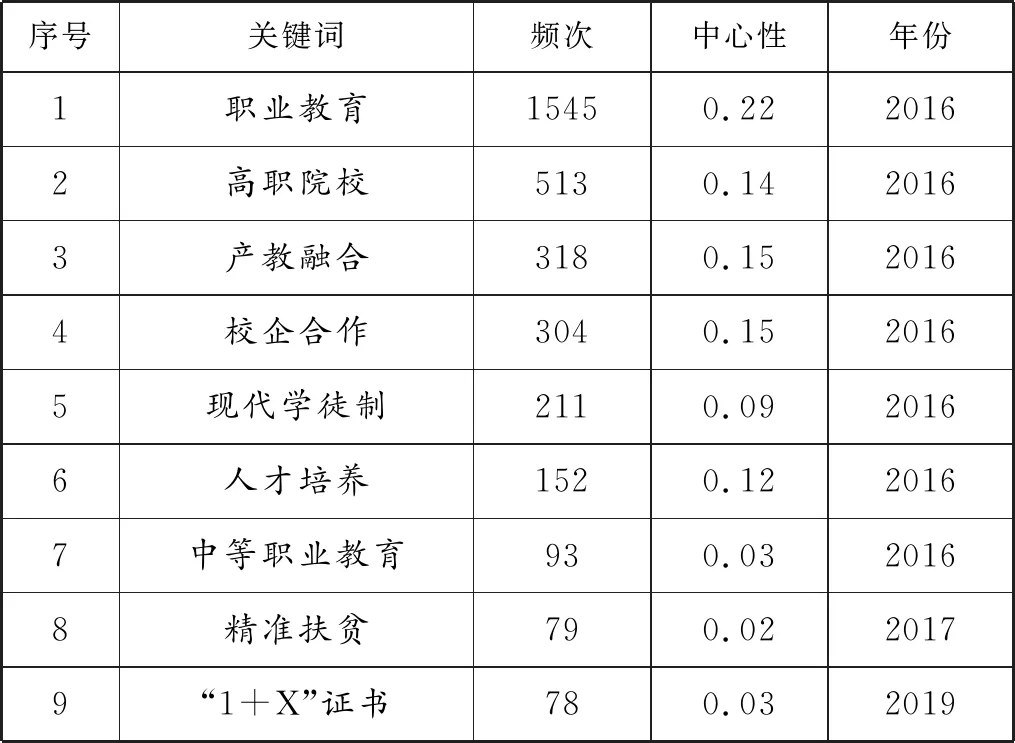

根據關鍵詞共現圖譜的詞頻,匯總得出高頻關鍵詞(表2),高頻關鍵詞說明了近年來的研究熱點。從高頻關鍵詞表中可以看出,職業教育以1545次位居第一,高職院校、產教融合、校企合作、現代學徒制、人才培養的頻次超過100次。

表2 四本核心期刊收錄文獻的關鍵詞分布頻次表(高頻詞)

通過對關鍵詞共現進行聚類分析(圖3,見延伸閱讀),得出模塊聚類Q值為0.3238,大于0.3,說明聚類結構顯著。聚類平均輪廓S值為0.6855,大于0.5,表示聚類合理。從圖譜中可以看出,聚類網絡共包含8個聚類,說明四本核心期刊收錄文獻的研究熱點主要分布在以下幾個領域:

1.高等職業教育

該聚類主要涉及師資培養和學生培養。第一,高等職業教育師資隊伍建設,重點提出“雙師型”教師的培養機制。何茜等人認為打造高水平的高等職業教育師資隊伍是高等職業發展的重要保障[5],但由于高等職業教育師資隊伍建設面臨著諸多困境,例如,目標定位不清、能力素養缺乏、發展機制模糊,有研究者提出培養“雙師型”教師是解決這些問題的最佳路徑。[6]針對上述問題,劉源等人抽象出圓錐式六維一體“雙師型”教師核心能力模型[7];楊公安等人建構了“七位一體、多元立交”的雙師型教師培養體系[8],為“雙師型”師資建設提供新路徑。綜上所述,我國“雙師型”教師培養機制研究已相對成熟,但是一部分研究者認為“我國目前已有的師資隊伍建設舉措中尚缺乏‘雙師型’教師資格認定標準、‘雙師型教師’的評價機制、‘1+X’證書的教師培訓等方面的頂層設計”[9-10]。“雙師型”教師發展機制的缺乏會導致高等職業院校教師對自身選擇產生懷疑。第二,高等職業院校學生培養。一方面人才培養依托于課程教學,因此,混合式教學成為研究者關注的重點。其中,研究者關注了雨課堂和慕課等新教學平臺、翻轉課堂等新型教學模式的使用,以及國家精品課程的建設。羅紅宇借助“藍墨云班”平臺開展了為期一學期的應用型本科混合式教學模式創新研究,研究結果表明混合教學模式的教學效果顯著提升。[11]另一方面,針對高等職業院校學生課程思政開展情況的研究屬于新興視角,主要研究學生的品質、素質等方面的變化。一部分研究者指出“目前存在最大的問題是課程思政落實不到位,一些授課教師雖在意愿上接受開展課程思政,但對知識傳授和價值引領之間的關系理解不到位[12],尚不能較好地挖掘課程中蘊含的思政元素,存在思政與課程‘兩張皮’的問題”[13]。有研究者針對上述問題提出“激發教師踐行課程思政的內驅力,如建立獎懲評估制度、培訓制度,擴大各類教師課程思政交流渠道,豐富教師踐行課程思政的支持手段,如建設教師德育學習平臺”[14]。

2.職業教育國別研究

一方面,我國學者的職業教育研究視角正逐步涉及美國、德國、日本、澳大利亞等國家。主要通過對其他國家的職業教育體系建設、師資隊伍建設、職業資歷制度等方面進行探究,探索符合中國特色的職業教育體系。例如,周卉等人認為“以培養應用型人才為辦學定位的獨立學院是汲取國外高等職業教育體系先進經驗的理性選擇。在高等教育生態環境日益嚴峻的態勢下,獨立學院的誕生對我國現代職業教育體系的完善和發展做了長足的補充”[15]。曾賽陽等人從國際視角分析,借助澳大利亞、德國、美國的職業教育教師資格認證經驗,豐富我國職業院校“雙師型”教師評價認定政策。[16]此外,鑒于我國尚缺乏國家層面的職業資歷框架,有研究者提出“在我國建構國家資歷框架的探索中,多以發達國家的資歷等級標準為參考,英國國家資歷框架具有一定的國際影響力,對我國職業資歷制度建設的影響較深”[17]。另一方面,我國職業教育正處于從借鑒國外到自主發展的嬗變之路。[18]在“一帶一路”倡議的引導下,我國職業教育的發展經驗對別國應用型人才培養路徑的探索也同樣具備價值。典型的案例是中外聯合辦學、孔子學院和魯班工坊,以及瀾湄國際職業培養基地等。中外聯合辦學建立了國際化的職業教育人才培養合作機制,擴大了國際交流,具有跨民族性、跨國別性和多元文化性。[19]

3.職業教育人才培養的實施路徑

“1+X”證書制度、產教融合、校企合作等屬于人才培養的具體手段。從這些聚類中可以看出培養模式、育人機制、合作路徑的探究深受研究者的關注。“職教20條”中明確提出“職業教育需要參照普通教育的辦學模式,向擴大社會服務和特色鮮明的類型教育轉型”[20],說明進一步深化校企合作、產教融合是促進職業教育現代化發展的內在邏輯。有研究者就職業教育如何深化產教融合展開研究,研究結果表明企業與學校之間存在斷層,主要體現在三個方面:一是學校偏重自身發展而忽視企業經濟需求;二是對應的政策和評價機制不足,企業缺乏吸引力;三是產教對接存在問題,市場優秀力量難以融入學校教學。[21]針對以上問題,國家層面提出了突破學校本位的人才培養模式——現代學徒制由此誕生,進一步發展出了新型學徒制,并積極進行試點改革積累經驗。[22]此外,人才培養模式是一個經久不衰的研究熱點,但也是研究的難點,該聚類中的突出問題在于大部分研究停留于思辨性的理論闡釋,缺乏驗證理論的實證研究,從研究機構分布圖中也可以看出,大學和研究機構與職業院校缺乏合作,僅做定性研究也有悖于職業教育應用性的特點。

4.鄉村振興

職業教育作為我國教育體系中的重要組成部分,肩負著培養應用型人才培養的重要任務。2014年《國務院關于加快發展現代職業教育的決定》[23]、2015年《中共中央國務院關于打贏脫貧攻堅戰的決定》[24]以及2017年《國家教育事業發展“十三五”規劃》等文件多次強調了職業教育扶貧作為教育扶貧的一種方式具有明顯的優勢[25],是實現個體與家庭向上的社會流動,有效阻斷貧困的代際傳遞的重要途徑。這些文件的頒布將職業教育研究視角聚焦在鄉村振興層面,其中,農村職業教育成為關注的熱點,主要探討通過職業教育實現鄉村振興的方法與途徑。朱德全等人認為“為適應鄉村振興的需要,應構建新型農民培訓體系,加強建設職業教育服務鄉村振興的數字化基礎建設和優質化的公共服務體系,以期職業教育間接或直接對接鄉村振興需要”[26]。祁占勇等人運用德爾菲法和層次分析法構建了農村職業教育現代化指標體系,以期從塑造良好的發展環境、提供堅實的保障供給、創新科學的管理統籌、強化適切的人才支撐等方面實現職業教育與鄉村振興的對接。[27]

5.現代職業教育體系

2021年習近平總書記在全國職業教育大會上提出“要加快建構現代職業教育體系,以期培養更多高素質的技能型人才”。[28]針對此聚類,首先,大部分研究者聚焦于本科層次的職業教育發展,提出“關注本科層次的職業教育是完善現代職業教育體系的重要組成部分”[29]。其次,比較關注中等職業教育、區域職業教育以及專業研究生教育,試圖建立連接專業研究生和本科、專科及中職的現代化職業教育體系。

三、職業教育研究文獻的研究趨勢及分析

突現詞是指一定時期內該關鍵詞所代表的研究成果驟然上升或下降,不同時間節點的突現詞可以從側面反映研究熱點的時間變化,突現的年限用紅色表示。[30]表3為近年來職業教育研究領域的關鍵詞突現表,該領域共有11個突現詞,可以發現:

表3 四本核心期刊收錄文獻的關鍵詞突現表

第一,近六年職業教育領域的研究熱點大多圍繞社會現實需要,緊跟時代發展和政策引領,如現代職業教育體系、中高職銜接、鄉村振興戰略等。同時,職業教育研究呈現出中國化與國際化并存的發展趨勢,說明我國正走在從教育大國向教育強國轉型發展的道路上。

第二,我國職業教育研究視角逐漸聚焦于“人的發展”,如人才培養模式、產教融合型企業、高職擴招等,目的在于通過職業教育改革培養高質量的職業人員,創造更大的人口紅利。這意味著我國職業教育正處于高質量發展階段。

第三,隨著信息技術的發展和高等教育生態環境的變化,出現了“互聯網+”、資歷框架和學分銀行等突現詞。一方面,促進了信息技術在職業教育領域中的應用,在一定程度上提高了教學效果。另一方面,在迅速發展的當今社會,職業教育資歷框架的建設和學分銀行的提出,屬于對職業教育人才培養模式的創新性探究,為提高人才培養質量提供了新方向。

四、結論

通過對2015—2021年職業教育核心期刊收錄的5065篇文獻進行可視化分析,可以得出如下結論。

職業教育領域的研究熱點大多受時代背景與政策指引,缺乏研究者自身的學術熱點,出現了研究者為追趕“熱潮”發文的現象。

各大高校逐漸成為職業教育研究領域的新興主力軍,且研究主體類型豐富,包括高校、研究所、職業院校。但是與各職業院校之間的合作研究較少,出現“空談理論”的情況。

職業教育領域的研究熱點遍地開花。首先,以人才培養模式的具體落實路徑延伸出“1+X”證書、校企合作、產教融合等經久不衰的研究熱點。其次,為提升職業教育人才培養質量,關于課程與教學改革的研究視角隨之增加,主要借助信息技術平臺探究混合式教學的開展模式與教學效果。與此同時,出現了新興的研究熱點,如關鍵能力、課程思政、創新創業能力、職業素養等。可見,我國職業教育的研究視角正逐步聚焦于“以人為本”的層面。最后,我國職業教育從借鑒他國經驗到自主發展再到與他國聯合培養應用型人才,職業教育國際化發展從某種程度上對我國職業教育領域所做的改革和舉措是一種肯定,說明我國正在向世界發出中國聲音。