競技冰壺運動研究評述及啟示

盧從飛,陳 亮

冰壺(curling)是一項極具技巧性與策略性的傳統運動項目,我國的冰壺運動雖起步較晚但發展迅速,女子冰壺隊分別在2008—2011年的世錦賽中獲得銀牌、金牌、銅牌,2010年溫哥華冬奧會中獲得銅牌;男子冰壺隊在索契冬奧會獲得第4名。然而,進入北京冬奧會周期以來,中國冰壺運動競技水平有所下降,男子、女子冰壺隊在2021年世界冰壺錦標賽中僅分別獲得第14名和第10名,與世界強隊之間差距明顯。本研究對冰壺運動相關文章進行綜述,挖掘冰壺運動的研究熱點并總結冰壺項目的科學規律。

1 文獻來源

本研究檢索文獻來自Web of Science、PubMed、Google Scholar和中國知網(CNKI)。經過對多個檢索主題詞的反復組合、分析、比較,最終得出英文檢索式:TS=(curling*AND Olympic*)or(curling*AND sport*);中文檢索式為:(篇名:冰壺)AND(主題:競技運動),檢索時間截止至2021年7月20日。整理(剔除重復和無關文獻)后得到競技冰壺相關英文文獻143篇,中文文獻14篇。進一步分類顯示,國內外冰壺研究主題集中在體能訓練(26篇)、冰壺動力學與擦冰技術(64篇)、投壺技術與戰術策略(45篇)、運動損傷(22篇)4個領域。

2 體能訓練

冰壺比賽通常持續2.5~3 h,其間運動員反復擦冰和投壺是造成體能消耗的主要原因。依照心率(heart rate,HR)評價運動強度,Schmid等(2016)統計運動員在大本營、擦冰、投壺時的平均心率分別為91±31次/min、151±22次/min、120±27次/min,認為冰壺運動對運動員的心血管能力有較高要求,是一項以有氧耐力為基礎的高強度間歇性運動。

擦冰是導致冰壺運動員疲勞的主要原因,疲勞會對力量、平衡、關節協調性、本體感覺及運動幅度等方面產生負面作用,進而影響運動員發揮(Behm et al.,1997),尤其是在投壺精準度方面(Willoughby et al.,2004)。傳統的體能訓練,如跑步、跳繩、騎自行車等均可用于發展冰壺運動員的基礎耐力,Turriff(2016)指出,游泳和劃船機訓練不但可以發展運動員的有氧能力,而且能更好地兼顧鍛煉擦冰所需的背部肌群。為提高運動員擦冰之間的疲勞恢復速度,Behm(2004)指出運動員在一般準備階段,應保證每周至少進行1次負荷強度65%~85%O2max,單次20~60 s,間隔40~90 s的高強度間歇訓練。

冰壺運動需要將重達20 kg的冰壺滑過42 m長的冰面,并準確定位在大本營中。理論上任何有利于提高冰壺運動精度的體能訓練都將幫助運動員取得成功,學界對冰壺體能訓練有以下觀點:平衡能力與核心力量影響投壺準確性及擦冰時的力量輸出(Yaggie et al.,2006)。增強絕對力量有助于完成技術動作時優先募集慢肌纖維,進而提高投壺穩定性及疲勞后的恢復速度(Behm et al.,2001;Power et al.,2004)。投壺技術動作對運動員髖關節柔韌有較高要求,柔韌與力量的均衡發展有利于運動員保持健康(Knapik et al.,1992)。體能訓練應針對運動員不同壘次和技戰術需要,如一壘和二壘對絕對力量和力量耐力,三壘和四壘對核心穩定性和力量控制能力分別有著特殊的要求(徐懋華,2020)。

Behm(2007)總結了加拿大男子冰壺隊取得2006年都靈冬奧會金牌時在一般和專項準備階段的體能訓練方案,其特征包括:1)采用瑞士球、平衡墊等手段創造不穩定環境進行抗阻力量訓練;2)一般準備階段采用持續性和間歇性相結合的耐力訓練模式,且隨著比賽的臨近逐步增加間歇訓練的比例;3)專項準備階段的耐力訓練可以結合冰面技術一同開展,增加專項力量訓練比例同時保證每周至少3次核心力量訓練;4)合理安排體能訓練順序,通常將核心力量訓練安排在有氧訓練后,每日堅持平衡及柔韌訓練,并將柔韌訓練置后,避免拉伸對肌肉力量和平衡產生負面影響。

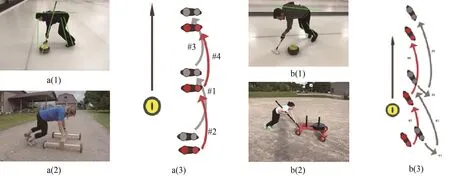

陸地專項體能訓練除了可以克服季節和場地限制,還可提高運動員軀干穩定性,讓更多的目標肌群參與到訓練中。Steele等(2014)針對高迎角擦冰和低迎角擦冰(開放式和封閉式)的腳步,設計了2套適用于陸地的腳步訓練裝置(圖1)。另外,運動員在陸地上進行正面和側面的抗阻弓步練習有利于提高投壺動作的穩定性(圖2a);陸上抗阻擦冰模擬練習(圖2b)可以幫助運動員更好地找到擦冰“推”“拉”過程中背部的發力感(Behm,2007)。運動員在擦冰過程中“推”的階段更容易產生垂直向下的力,但“拉”的階段需將重心轉移到雙腳從而導致刷頭的垂直力下降,降低擦冰效果。通過在陸地背部肌群的訓練,可以有效改善這一現象,從而保證擦冰時整個“推拉”過程的協同用力(Marmo et al.,2006)。

圖1 高迎角和低迎角擦冰陸地腳步練習(Steele,2014)Figure 1. Dry-Land Training for High and LowAttackAngle Sweeping Footwork(Steele,2014)

圖2 抗阻弓步練習(a)與抗阻擦冰練習(b)(Behm,2007)Figure 2. Isometric Lunge with Resistance(a)and Resisted Sweeping(b)(Behm,2007)

3 冰壺動力學與擦冰技術研究

3.1 冰壺動力學研究

冰壺在冰面運動的軌跡受到諸多因素的影響,至今仍難以通過計算完全準確預測冰壺在冰面的運動軌跡(Lozowski et al.,2021),但工程學、物理學、空氣動力學的研究已基本達成如下共識:1)冰壺滑動時摩擦冰面產生熱量會在冰面形成水膜(Lee et al.,2018),冰晶和水膜構成的過渡層結構模型是計算冰壺滑動摩擦系數的關鍵;2)冰壺旋轉角速度越大,滑行的距離越遠、線路越直是因為旋轉降低了冰壺運動的反向摩擦力(Shegelski et al.,2016a);3)冰壺滑行時發生卷曲是由旋轉的底部受到的摩擦力不均勻而導致的(Shegelski et al.,1996)。

冰壺動力學研究的主要分歧在于冰壺運動時底部受到的不對稱摩擦力計算,并大致分為以Harrington(1924)為代表的摩擦力左右不對稱流派和Macaulay等(1930)為代表的摩擦力前后不對稱流派。此后不斷有學者加入到爭論中來,比較有代表性的是Macaulay支持者Shegelski及其團隊進行的一系列研究(Shegelski et al.,1996,1999,2000),與Harrington支持者Denny及其團隊展開的爭論(Denny,2003;Shegelski et al.,2003)。其它力學參數如俯仰力矩、阻力、升力和力矩系數(Maeno,2014)、異向摩擦力(Ivanov et al.,2012)、摩擦放大系數、曲度比(Nyberg et al.,2013)等為提高預測的精度提供了支持。現有研究僅進行了定性預測(Shegelski et al.,2015,2016b),尚缺乏定量模型用以解釋所有冰壺運動結果(Makkonen et al.,2014)。

把握冰壺運動的動力學原理,對運動員把握冰面變化狀況,制定合理的技戰術有重要意義。運動員對冰面的把握要點包括:1)關注冰面的結晶程度(pebbled ice),干澀的冰面能縮短冰壺運動距離并增加運動弧度,適合旋轉投壺技術的使用(Jensen et al.,2004),而隨著比賽的進行,冰道中區的結晶會減少使之較邊路更為干澀,運動員應依此適時調整(李妍等,2015);2)觀察冰壺投擲后的彎折點(break point),即冰壺直線運動一定距離后發生卷曲的位置,投壺的力度越大彎折點的出現時間越晚,在彎折點之前擦冰會讓冰壺運動更加筆直,反之則會增加運動弧度(Denny,2002);3)投壺區的冰面經常由于與運動員肢體接觸而產生融化,Kietzig等(2010)指出,應警惕冰面出現的融化點(flat spots),融化點會讓冰壺運動軌跡脫離原定計劃,進而造成戰術失敗。

3.2 擦冰方式研究

擦冰可增加冰面溫度,使冰面結晶液化進而降低冰壺與冰面之間的摩擦力。冰刷分為板刷與毛刷,板刷主要用于去除冰面結晶,毛刷主要用于除霜(Buckingham et al.,2006)。理論上,擦冰時增加垂直壓力比增加頻率會產生更多的熱量,當垂直用力增加1倍時,刷頭產生的熱量增加2倍,而頻率增加1倍時,刷頭熱量增加1.55倍(Marmo et al.,2006)。在實際比賽中,冰壺運動為非勻速,運動員需要不斷調整擦冰的力度與頻率(Shegelski et al.,1996),在擦冰的前段應更注重頻率,而后段隨著冰壺運動速度的降低,應更注重力度(Bradley,2009)。

擦冰方式可分為低迎角模式(封閉式)和高迎角模式(開放式)。Marmo等(2006)通過熱力學模型測量并評價了2種模式的擦冰效果。低迎角擦冰(圖3a)會在冰壺前進方向上留下正弦熱軌跡,導致左右溫度升高不對稱,而高迎角擦冰(圖3b)使冰面升溫更加均勻,且更易被初學者掌握(汪宇峰,2017)。此外,擦冰產生的溫度極值越靠近冰壺,擦冰的效果越好(Jensen et al.,2004)。Kim等(2021)研究證明,盡管高迎角擦冰產生了更高的溫度極值(約0.4℃),但低迎角擦冰的高溫區域更靠近冰壺,經測量,相比不擦冰高、低迎角擦冰的冰壺運動距離分別延長了約0.55 m和0.15 m。在實踐中,通常2名擦冰運動員分別控制擦冰的力度和冰壺運動的方向,必要時還可以交換位置從而形成配合(Hirose et al.,2014)。

4 投壺技術與戰術策略研究

4.1 投壺技術研究

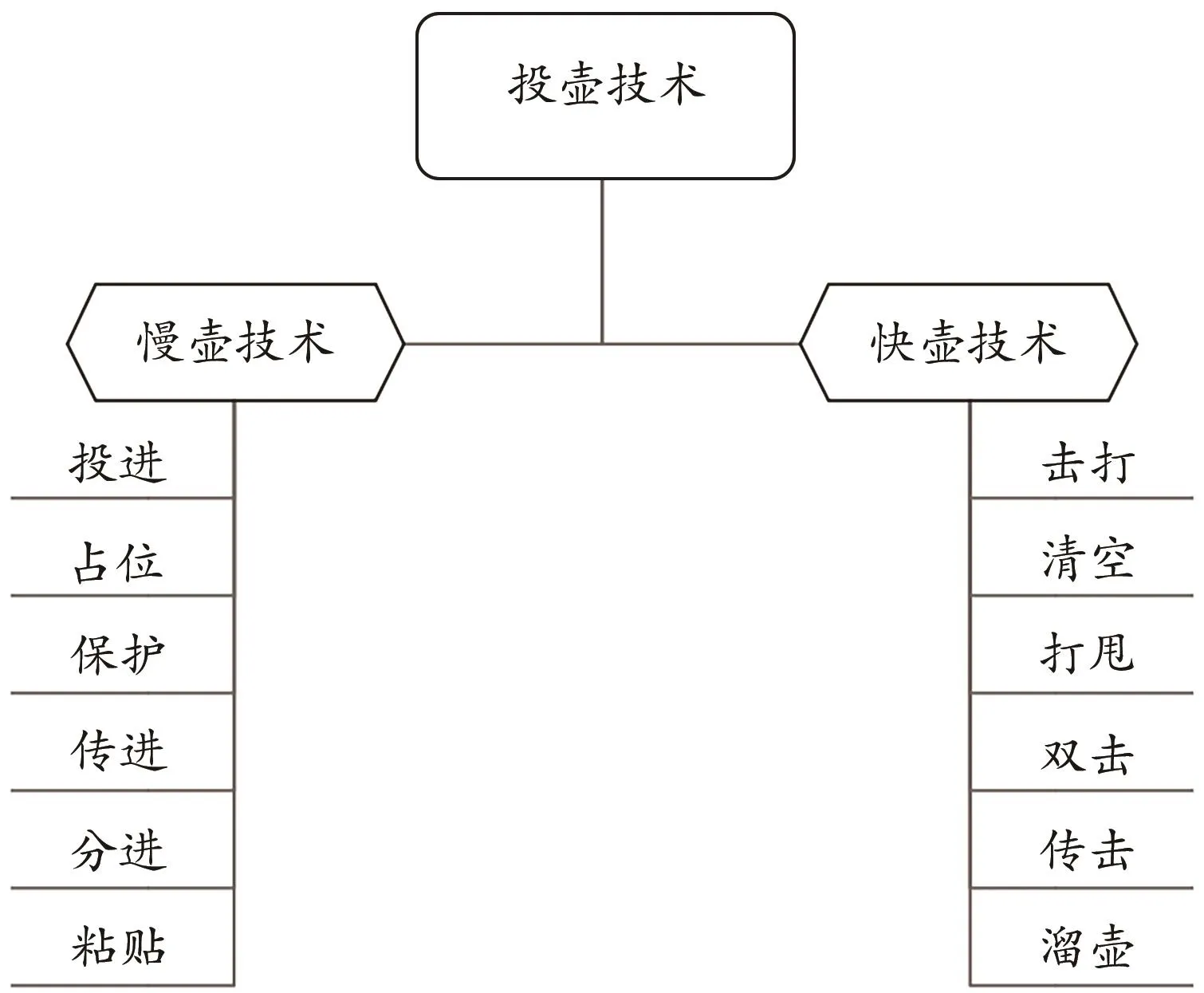

運動員通過改變投壺時的力度和旋轉可以達到不同的戰術目的(Turriff,2016),一般來說投內旋(turn-in)的難度要低于外旋(turn-out),因此右手運動員較之左手運動員更擅長順時針投壺(Russell,2004)。于亮等(2012)根據不同的投壺戰術目的,將投壺技術分為“慢壺”(draws)和“快壺”(take-outs)(圖4)。比賽中選擇高難度投壺技術的回報高但風險也高,如“黏貼”和“傳擊”對投壺者能力有較高要求,這些技術的準確應用和穩定發揮常作為判斷隊伍實力的重要指標(Turriff,2016)。不同壘次應擅長不同的投壺技巧,如一壘應擅長投準并能準確地處理對手的第一個壺;二壘要擅長快壺技術,包括擊打、擊打走位、清空、雙擊或三擊等;三壘應具備更強的得分能力;四壘作為球隊的指揮,在做出清晰準確判斷的同時應具備投出制勝壺的終結能力(于亮等,2010)。

圖4 投壺技術分類Figure 4. Categories of Delivery Technique

4.2 冰壺比賽戰術策略研究

后手投壺(hammer)隊伍往往具有一定優勢,隊伍擁有后手時常以“轉化”(將后手優勢轉化成更多得分)和“空分”(讓當前局戰成0∶0以便在下一局保留后手優勢)為戰術目標,當球隊先手時常以“偷分”(在沒有后手優勢的情況下獲得至少1分)和“控分”(迫使有后手優勢的隊在本局只得到1分)為目標(Park et al.,2013)。Willoughby等(2005)研究發現,獲勝隊通常擁有第1和第10局后手權以及第3和第9局先手權。此外,比賽的分差以及階段性也是運動員做出戰術決策的關鍵依據(Bae et al.,2016)。通常可以將冰壺比賽劃分為開局(第1局)、中局(2—8局)、晚局(第9局)、末局(第10局)4個階段(李妍等,2012)。當中局分差較小(1~2分)時,雙方通常都會采取“保守”戰術等待機會,而當中、晚局分差較大(3分及以上)時,落后的先手方也會采取“激進”戰術嘗試偷分(Howard,2010)。除上述因素外,戰術決策影響因素還包括己方戰術及發揮、對手戰術及發揮、冰面情況等(Willoughby et al.,2005)。

比賽中,“保守”戰術有利于控制局面,保持優勢,而“激進”戰術雖能出奇制勝卻也伴隨著高風險(王珂等,2014;Park,2013)。一方面,隊伍應避免做出高于投壺運動員能力的戰術決策(Kim et al.,2016);另一方面,運動員應盡量通過訓練彌補技術短板,從而實現整體戰術多樣化(李征宇等,2015)。投壺的合理性和成功率是戰術成功的基礎,運動員對戰術策略的選擇最終建立在他們對最后一投得分概率的感知上(Kostuk et al.,2006),因此在比賽中把握時機果斷轉變是挽救局面取得勝利的關鍵(王珂 等,2010;于亮 等,2016;Bae et al.,2016)。

4.3 戰術決策模型的理論研究與技術應用

由于冰壺是輪換攻防對抗性的運動項目,且計分方式具有離散型的特點(Kostuk et al.,2001),以Markov決策模型為基礎建立的科學統計和決策分析在現代競技冰壺中得到廣泛應用(王杰,2018)。隨著研究的深入,不斷有學者將新的變量引入模型,如得分概率(Clement,2012)、戰術風格、決策等級(Bae et al.,2016)等,不斷完善預測模型,提高預測準確性。信息技術的進步為運動員提供了很好的即時反饋。Takahashi(2011)和Masui等(2016)提出并完善了冰壺信息學的概念,并建立了戰略/戰術支持系統(information and communication technology,ICT)來進行比賽數據收集和實時分析。Han等(2021)將數據統計分析系統(neural fictitious self-play,NFSP)和決策分析系統(kernel regression on monte carlo tree,KR-UCT)結合起來實現了信息收集和決策分析的一體化,提高了決策模型的實用性。Won等(2020)基于深度學習算法開發的冰壺機器人,實現了冰壺運動在人工智能領域的突破。

5 冰壺運動損傷研究

冰壺是一項相對安全的冰上運動,但單一的技術動作和相對固定的身體姿勢,增加了運動員關節勞損的風險。冰壺運動員傷病發生的主要位置依次為:膝關節(54%)、背部(33%)、肩部(20%)、臀部(11%)(Reeser et al.,2004)。男、女運動員損傷部位存在差異,男性運動員損傷主要包括腰背部肌肉筋膜炎、腕部損傷、腕部創傷性腱鞘炎、急性腰扭傷和膝關節創傷性滑膜炎。女性運動員損傷主要包括肩袖損傷、膝關節創傷性滑膜炎、腕部創傷性腱鞘炎、腕部損傷和膝關節骨關節炎(于亮等,2009)。

不同的技術動作會增加運動員不同部位的損傷風險,冰壺運動員的損傷與技術動作之間存在關聯(Reeser et al.,2004)。投壺時的后擺動作可分為“提壺式后擺”和“不提壺后擺”(王珂等,2006),“提壺式后擺”技術需要將冰壺抬離冰面并擺動至膝關節高度,較大的活動角度增加了肩關節損傷風險(Berry et al.,2013)。運動員在投壺蹬地滑行時會采用腳趾滑行和全腳掌滑行2種技術,采用腳趾滑行技術可以降低阻力,增加滑行距離,但也會增加膝關節力矩進而增加膝關節受傷的風險(Robertson et al.,2017)。長期重復的動作也可能導致運動員身體結構和功能改變,如常年訓練的冰壺和冰球運動員的肩胛骨會由于反復的內旋和外旋運動發生形態改變被稱作“清掃者肩胛骨”,這種改變有利于運動員更好地完成清掃動作(Thara et al.,2010)。冰壺運動要求運動員長期進行單側運動,易導致雙側力量的不均衡發展,進而增加受傷的風險(段玉丞等,2016)。

6 結論與啟示

6.1 結論

冰壺運動員的專項體能主要包括平衡能力、最大力量、力量耐力、心血管耐力、協調及柔韌能力,賽程的相對密集對運動員的體能提出了較高要求。其中,肩部和上肢力量對擦冰效果,下肢力量對擦冰和投壺技術的穩定性,核心力量和柔韌性對冰壺運動中的力量傳導和動作幅度均發揮積極作用。高強度間歇訓練可作為運動員專項耐力提升的重要手段。

把握冰壺動力學規律有助于運動員依據冰面狀況制定相應的投壺與擦冰策略,雖然目前對冰壺動力學的認識尚未統一,但冰面情況應重點關注:冰面干澀程度及比賽中的變化情況、冰壺軌跡的彎折點、冰面的融化點;從擦冰效果來看,無論針對何種投壺技術,均表現為擦冰前段注重速度后段加強力量;低迎角擦冰和高迎角擦冰分別用于改變冰壺運動弧度和保持原有運動軌跡,比賽過程中的使用需根據戰術目標、冰面狀態及壺的運動適時做出調整。

力度和旋轉是投壺成功的關鍵,快壺技術中的傳進、粘貼以及慢壺技術的傳擊、雙擊具有較高技術難度和風險。戰術決策的制訂主要依據己方和對手的技術發揮、冰面狀態、比賽階段性、當前分差、先后手情況,但運動員具體采取何種策略會受到對最后一投得分可能性感知的影響。落后時選擇“激進”領先時選擇“保守”是冰壺的基本策略,世界強隊選擇“激進”策略的概率要明顯高于其他水平的隊伍。冰壺信息學和決策模型以及人工智能輔助競技冰壺訓練和比賽已被廣泛應用,其直觀、易操作的特點可以從多維度幫助運動員提高戰術能力。

背部、肩關節、膝關節、臀部是冰壺運動員主要損傷部位損傷原因是長期重復且單調的技術動作,以及不同技術需要產生的損傷差異,通過針對性的功能訓練能有效預防和緩解運動員的傷病。

6.2 備戰啟示

中國男子、女子冰壺隊曾取得過優異的比賽成績但近期競技水平有所下降,針對運動員普遍存在的打法過于保守,高得分能力不強,技術發揮欠穩定等問題,本研究從戰術策略、技術、體能3個方面提出了以下建議:

1)戰術策略層面。中國隊冰壺普遍存在高得分能力較弱,尤其是后手局得分轉化率偏低的問題。在2021年世界冰壺錦標賽中,中國男子、女子冰壺隊后手局平均得分轉化率僅為21%和29%,遠低于男子、女子冰壺隊冠軍(瑞典:52%,瑞士:59%)。對此中國隊需在比賽策略上全局統籌并重點突破,如針對關鍵局爭奪和比賽逆轉能力偏弱,確立“力爭開局主動,建立中局優勢”的策略;針對戰術打法過于保守的問題,應加強后手局通過自由防守區復雜布局展開進攻的策略意識,同時提高先手局“先實后虛”的偷分能力。

2)技術層面。中國隊戰術策略的保守源于技術能力有限和發揮的不穩定,具體表現為一壘投壺成功率偏低,二壘、三壘的控場布局時的技術穩定性不足,四壘快壺擊打技術使用率和成功率偏低。對此應強化得高分的“進攻型”布局和打法訓練,增加快壺技術在整體戰術行動中的運用比例,重點提高粘貼、傳進、雙擊、傳擊等高難技術的使用合理性和準確度,從而提高使用效率。

3)體能層面。2021年11月初國家冰壺挑戰隊成立,旨在優化人員配置,提高團隊競技能力,并通過挑戰隊開展隊內模擬訓練。根據不同的壘次運動員技術優化的需要,強化一壘、二壘擦冰所需的最大力量和力量耐力,強化三壘、四壘投擲快壺所需的神經肌肉協調控制能力。由于運動員年齡跨度較大,應根據不同年齡和傷病問題展開功能性訓練,訓練中將動作規范性放在首位,避免代償性損傷的發生。在賽前10周內采取“雙峰”波浪形的負荷變化,并協調好技戰術訓練與體能訓練的比例,可通過延長技戰術訓練時間的手段輔助體能訓練,逐步調整使運動員達到最佳競技狀態。