沖刺間歇訓練研究進展

趙 亭,郭 黎

高強度間歇訓練(high intensity interval training,HIIT)作為一種省時、高效的訓練方法,應用于運動員的體能訓練中。由于中等強度耐力訓練(moderate intensity continuous training,MICT)對高水平運動員運動成績提升幅度較小,因而HIIT最初是應用于高水平運動員中。如1912年斯德哥爾摩奧運會10 000m跑冠軍Hannes Kolehmainen就曾采用間歇跑提高身體機能;在20世紀20、30年代,芬蘭著名長跑運動員Pavoo Nurmi采用快速間歇跑提高長跑成績。間歇訓練源于捷克優秀長跑運動員Ernil Zatopek。在訓練中,Ernil Zatopek使用相當于≥85%最大攝氧量(O2max)的跑速進行短時間間歇跑訓練,并在1952年赫爾辛基奧運會獲得5 000 m、10 000 m及馬拉松3項冠軍(Billat,2001)。從20世紀60年代開始,HIIT被學術界廣泛關注。德國弗萊堡大學的Woldemar Gerschler對間歇訓練進行了研究和探討(陳小平等,2013),并于1959年發表研究報告,這是第一次在學術期刊上對HIIT進行描述(黎涌明,2015)。此后,開始了對HIIT的生理作用以及對不同運動強度、運動時間以及運動方式的HIIT研究(Billat,2001)。美國運動醫學會(The American College of Sport Medicine,ACSM)從 2010年開始連續多年將HIIT列為研究熱點。在ACSM公布的十大健身趨勢中,HIIT自2014年以來每年都排名前五,并在2014年和2018年兩次排名第一,在2019年排名第三(Thompson,2018)。

截至目前,有關HIIT的定義尚未達成一致。ACSM將HIIT定義為:短時間的高強度運動后有短時間休息或恢復期的訓練方法(Thompson,2018);Viana等(2018)將HIIT定義為:接近最大強度下進行短或長時間的運動,運動強度通常為≥80%HRmax或80%O2max;黎涌明(2015)將HIIT定義為:進行多次運動強度為≥無氧閾或最大乳酸穩態的運動,并且運動之間間隔一段恢復期的運動訓練方法。HIIT主要分為兩大類:高強度有氧間歇訓練(high intensity aerobic interval training,HIAIT)和沖刺間歇訓練(sprint interval training,SIT)(Matsuo et al.,2014)。作為HIIT的兩個分支,HIAIT和SIT有很多不同之處(Keating et al.,2017):HIAIT的運動時間為60~240 s,運動強度為80%~100%O2max的高強度有氧間歇訓練;SIT的運動時間為8~30 s,運動強度≥100%O2max的無氧訓練。相對于HIAIT,SIT平均功率輸出較大,能量消耗較少(Metcalfe et al.,2018),可誘導更多的線粒體呼吸量,增加線粒體生物標志物(Granata et al.,2015),更能減少皮褶厚度,且運動時間較短(Naves et al.,2018),更突出間歇運動節省運動時間這一特點。

本文通過對國內外有關SIT的研究進行整理和分析,探討影響SIT訓練效果的因素,基于不同運動形式的SIT以及SIT與MICT對機體的影響,并對SIT未來的研究方向進行展望。

1 影響SIT訓練效果的因素

1.1 SIT訓練模式對訓練效果的影響

雖然SIT有一種基于Wingate功率自行車的經典訓練模式,但不同的運動時間、運動強度、間歇時間、間歇恢復形式以及沖刺次數可能會產生不同的訓練效果。

研究表明,運動時間為15 s的SIT與30 s的SIT兩種訓練方法對O2max、耐力以及心血管功能的改善程度相似(Yamagishi et al.,2017),且運動時間從30 s減至 15 s,可以顯著性增加臨界功率以及乳酸閾(Zelt et al.,2014)。Hazell等(2010)比較運動時間為10 s的SIT和30 s的SIT對有氧能力、無氧能力的影響。發現經過兩周訓練,O2max、相對峰值功率、相對平均功率以及運動表現有顯著性改善,但兩組組間無顯著性差異。但有研究發現,運動時間為20 s的SIT比10 s的SIT對O2max的影響程度大(10%vs 4%)(Nalcakan et al.,2017)。因此,運動時間對O2max的影響還不確定,仍待進一步研究(Macinnis et al.,2017)。

研究表明,間歇時間是決定心肺負荷和有氧適應的關鍵因素(Kavaliauskas et al.,2015)。有研究比較沖刺10 s,間歇時間為1 min和4 min兩種訓練模式對有氧、無氧能力的影響,結果表明,經過2周訓練后,兩種訓練模式在有氧能力、無氧能力以及在骨骼肌酶活性的改善程度上無顯著性差異,但是在Wingate無氧能力測試中,只有間歇1 min的SIT訓練組的最低輸出功率(minimum power output)有改善,且其疲勞指數降低,而間歇4 min的SIT訓練組疲勞指數增加,訓練后兩組的疲勞指數有顯著性差異。因此,表明間歇時間較短的SIT訓練組(間歇1 min)較間歇4 min組在Wingate無氧功率測試中輸出功率的衰減幅度更小、疲勞的發生程度更低(Olek et al.,2018)。但有研究認為,間歇時間太長或太短均不利于耐力的改善。Kavaliauskas等(2015)比較運動時間為10 s,間歇時間為30 s、80 s和120 s的SIT對耐力適應能力的影響,發現當間歇時間為30 s時,由于身體機能還沒有恢復,進行下一次SIT較為困難;當間歇時間為120 s時,因休息時間太長而不能產生有效的耐力適應能力;當間歇時間為80 s時耐力適應能力最強。因此間隔時間的長短應結合訓練目的,以選擇合適的間隔時間。

從沖刺次數上看,經典的SIT運動模式是進行4~6次沖刺運動,有研究認為,較少的沖刺次數對機體也有積極性影響(Metcalfe et al.,2012)。Vollaard等(2017)認為,沖刺次數減至 2~3 次,更能增加O2max。由于O2max的改善可能主要是線粒體密度增加或血容量的增加,以上兩種機制與糖原快速分解有關,而糖原分解在第3次SIT時已經減弱。在進行多次SIT時,血乳酸生成速率在第1次SIT時最大,第3次SIT中的血乳酸生成速率是第1次生成速率的1/6(Parolin et al.,1999)。但針對進行1次沖刺對身體機能的影響程度最為顯著的問題,Songsorn等(2016)驗證了這一假設,每天進行1次運動時間為20 s的 SIT,每周 3次,4周后O2max無顯著改善,認為進行重復全力運動是SIT產生顯著性效果的必要條件。

Farias-Junior等(2019)比較了總運動時間和總間隔時間相同,沖刺次數、單次運動時間、單次間隔時間不同的SIT的生理反應,進行10組運動時間、間隔時間為60 s的SIT與20組運動時間、間隔時間為30 s的SIT時的氣體代謝,結果表明,前者在運動過程中的攝氧量(O2)、二氧化碳呼出量(CO2)大于后者,在間歇時的O2和CO2小于后者,但呼吸商卻相反,前者在運動過程中小于后者,在恢復過程中大于后者。從整個運動期間來看,兩者的O2、CO2無顯著性差異,但是前者的呼吸商顯著大于后者。Lloyd Jones等(2017)比較了20組沖刺6 s間歇48 s的SIT與4組沖刺30 s間歇4 min的SIT對機體的影響,發現6次訓練后,雖然兩種方式對O2max無明顯改善,但運動耐力均顯著性提高,且峰值功率在6 s組增加了9%,30 s組增加了20%。

1.2 訓練者自身因素對訓練效果的影響

除上述SIT訓練模式影響訓練效果外,訓練者自身因素,如性別和身體狀態,對訓練效果也有影響。

性別因素。有研究認為,在沖刺過程中,女性糖酵解供能比例較少,有氧系統供能比例比男性高25%(Gibala et al.,2014)。Scalzo等(2014)認為,在 SIT運動過程中,男性肌肉蛋白合成和線粒體生物生成能力強于女性。Bagley等(2016)比較了男性和女性在12周運動強度為175%O2max的SIT作用下身體成分、糖脂代謝以及有氧能力的反應,發現經過訓練后,糖脂代謝無顯著性差異,男性體脂率下降程度大于女性,女性O2max提高程度大于男性。也有研究認為,SIT后各項指標在男女之間無差異(Hood et al.,2011;Townsend et al.,2014)。Gibala(2014)認為,性別差異造成的不同結果可能與對干擾因素的控制有關,如女性月經周期以及身體健康狀態等。

受試者的身體狀態。有研究表明,對于普通人群(非運動員),SIT可以改善運動能力和骨骼肌氧化能力;對于運動員,SIT可以改善運動表現,但改善機制在兩者間有很大不同。SIT改善非運動員的運動能力主要是通過改善線粒體酶活性,對運動員主要是通過改善骨骼肌的緩沖能力以及Na+-K+泵活性,從而有助于保持細胞的興奮性和產生力量,延緩疲勞,提高運動能力(Gibala et al.,2013)。

2 基于不同運動方式的SIT

運動方式作為間歇訓練的重要組成部分,影響著訓練的積極性,進而影響訓練效果。

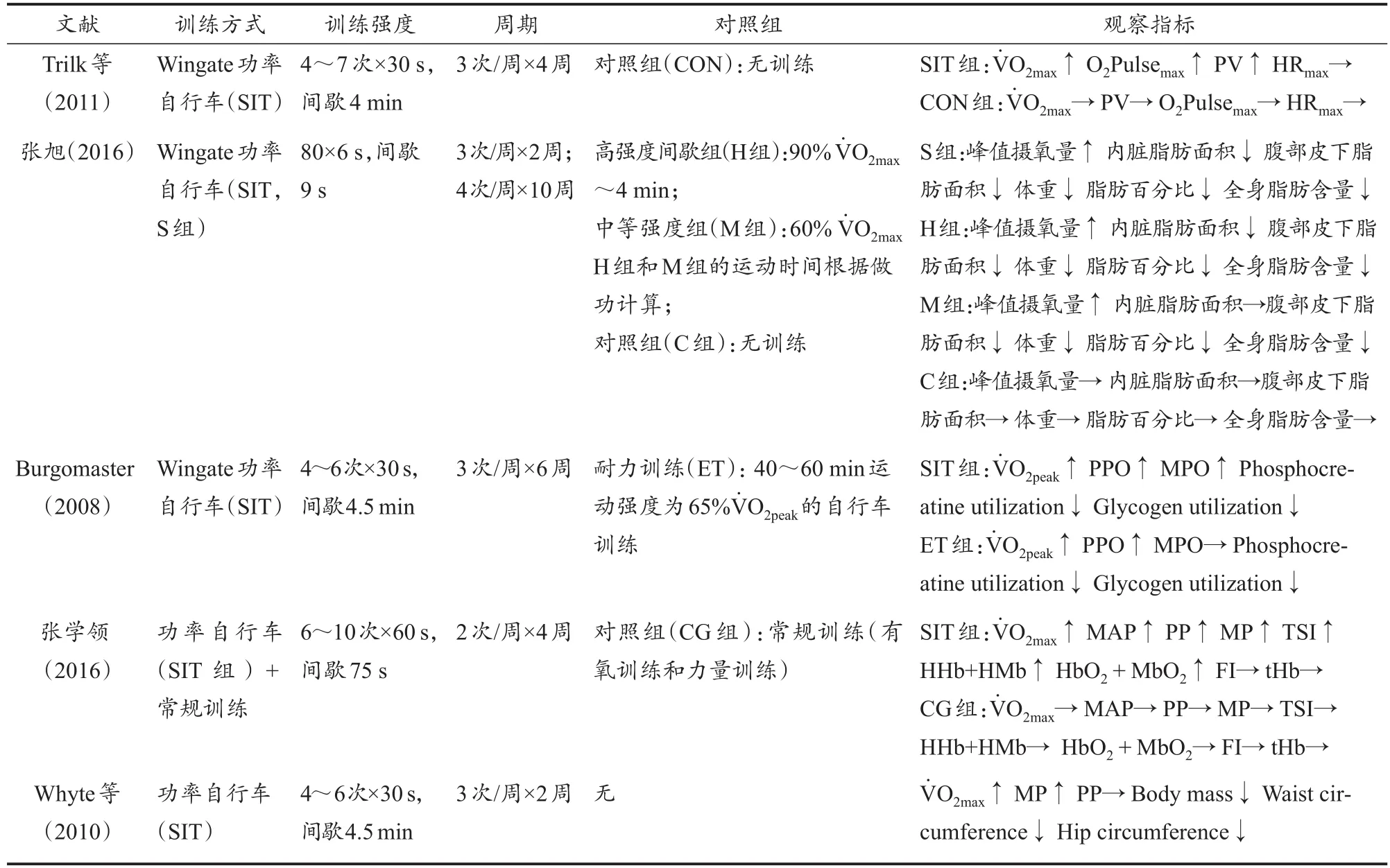

2.1 基于自行車的SIT

功率自行車作為一種常見的訓練器械被廣泛應用。目前,基于自行車的SIT訓練效果研究內容主要包括:有氧能力、無氧能力、代謝能力、心血管功能、身體成分、運動表現等。研究表明,基于自行車的SIT對上述指標有顯著改善(張旭,2016;張學領,2016;Burgomaster et al.,2008;Trilk et al.,2011;Whyte et al.,2010)(表 1)。

表1 基于功率自行車的SITTable 1 Cycling Based SIT Protocol

2.2 基于跑步機的SIT

與騎自行車相比,跑步是一種較普遍的運動方式。Rowley等(2017)觀察基于跑步機的SIT對肥胖女性的影響,發現經過12周的沖刺間歇跑后,O2max改善了20.7%,體脂率減少了1.7%。有研究發現,基于跑步機的SIT對身體成分和脂代謝的影響,即經過每次4~6組,每周3次,共6周跑步機的SIT后,脂肪量減少了8%(訓練前15.1±3.6 kg vs訓練后13.9±3.4 kg),腰圍減少了3.5%(訓練前80.1± 4.2 cm vs訓練后77.3± 4.4 cm),O2max增加了8.7%(訓練前46±5ml/kg/min vs訓練后 50±6 ml/kg/min),峰值速度增加了4.8%(訓練前16.6±1.7 km/h vs訓練后17.4±1.4 km/h),高密度脂蛋白輕微下降(訓練前1.34±0.28 mmol/L vs訓練后 1.24 ± 0.24 mmol/L)(Hazell et al.,2014)。同時,有研究比較了4周基于跑步機的SIT對不同年齡組的影響,發現年輕組和中老年組O2max、峰值沖刺速度以及耐力都有顯著性提高(Willoughby et al.,2016)。Kavaliauskas等(2018)比較了2周基于自行車的SIT和基于跑步機的SIT對機體的影響,發現兩組的峰值攝氧量(O2peak)無顯著性差異,通氣閾均顯著性增加,但組間無差異,而跑步機組力竭時間有顯著性增加(訓練前495±40 s vs訓練后551±15 s)。有研究發現,進行4組基于自行車的SIT與基于跑步機的SIT的過量氧耗相似,兩組組間無顯著性差異(Townsend et al.,2014)。因此,基于跑步機的SIT也是一種有效的訓練方式。

2.3 基于其他方式的SIT

對抗自身體重的SIT。對抗自身體重的運動作為一種對運動設備和場地要求較低的訓練方式,深受廣大健身人士的喜愛。有研究比較了對抗自身體重運動的SIT與基于跑步機的SIT對人體的作用,發現對抗自身體重運動的SIT的訓練效果類似甚至優于基于跑步機的 SIT(Schaun et al.,2018)。Gist等(2014)將基于Burpee的SIT與基于Wingate功率自行車的SIT相比,發現兩組在運動過程中的心率和攝氧量相似,Burpee組運動后的RPE(14.5±2.2)低于Wingate功率自行車組(17.0±1.7)。為了驗證基于Burpee的SIT能否作為一種新形式的SIT,受試者需進行基于Burpee運動的SIT(每次4~7組30 s的全力運動,間隔4 min,每周3次,共4周),觀察其與中等強度體能訓練(跑步、肌力訓練、仰臥起坐)相比對機體的作用。結果表明,4周后兩組的有氧能力、無氧能力以及體能測試成績無顯著性差異,Burpee組下肢線粒體功能降低而體能訓練組下肢線粒體功能升高,組間無顯著性差異,出現這一情況的原因是Burpee上肢肌肉做功較多,而體能訓練則是依靠下肢做功,因此體能訓練組下肢線粒體功能升高(Gist et al.,2015)。Gurd等(2018)對辦公室人群進行對抗自身體重運動的SIT(Burpee俯臥撐、登山者俯臥撐、開合跳),結果表明,經過12周的訓練后,(83±17)%的受試者嚴格按照訓練模式進行訓練,并且受試者的有氧能力、上肢肌力以及下肢靈活性都有顯著性改善。因此,對抗自身體重運動的SIT可以作為一種可以替代基于自行車或跑步機的SIT被廣泛應用。

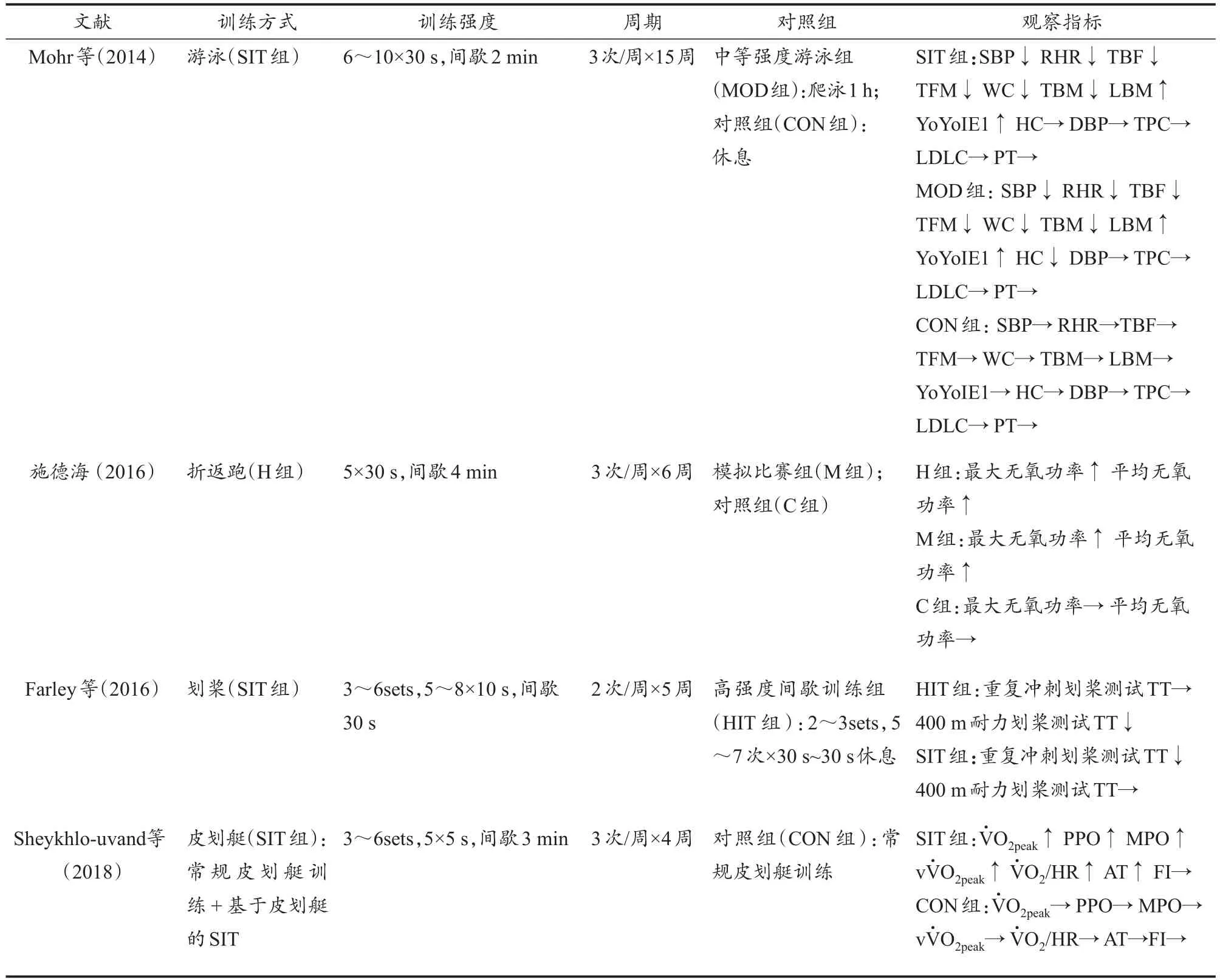

基于其他方式的SIT。體育運動的SIT對運動員機體的影響,主要包括的運動方式有:游泳、全力折返跑、劃槳、皮劃艇訓練等(表2)。結果顯示,基于以上訓練方式的SIT對受試者的心肺功能、機體代謝功能以及運動表現有顯著性提高,可以作為一種有效的訓練方式應用于運動員的體能訓練中。

表2 基于不同運動方式的SITTable 2 SIT Protocols Based on Various Exercise Modes

3 SIT與MICT

選擇正確的運動模式和運動強度對提高身體機能十分重要。雖然相對于MICT,SIT運動時間較短,總能量消耗較少(Schaun et al.,2017),但產生的炎癥反應與MICT相似(Hovaknloo et al.,2013),對心血管系統和骨骼肌代謝的作用效果類似或優于MICT。有研究認為,SIT和MICT使機體發生適應性變化的部位不同,MICT改善中樞機制,如最大心輸出量和每搏輸出量等;SIT主要改善外周機制,如動-靜脈氧差(Macpherson et al.,2011)。因此,有必要對兩種訓練方式對機體的影響進行歸納總結,比較兩種方式的訓練效果。

在有氧能力、無氧能力上,SIT的作用效果類似(張旭,2016)甚至優于MICT。有研究比較了10周SIT和MICT對有氧能力、無氧能力的影響,發現兩組O2max均顯著性增加,無氧能力只在SIT組有顯著改善(Sokmen et al.,2018),兩種方式誘導毛細血管密度增加的程度相似(Cocks et al.,2015),使線粒體發生有關的基因表達、檸檬酸合酶活性增加程度相似(Macinnis,2017)。但有研究表明,只有SIT可以顯著提高O2peak(Heiskanen et al.,2017;Higgins et al.,2016;Honkala et al.,2018),出現這一差異的原因可能是,相較于低強度運動,高強度運動可以誘導更高的線粒體生物氧化發生率(Macinnis,2017)。

在糖代謝方面,兩種方式均可增加非糖尿病人群的胰島素敏感性,SIT在改善胰島素敏感性方面類似(Cocks,2015;Motiani et al.,2017)或 優 于 MICT(Sandvei et al.,2012)。研究表明,經過 12周運動強度為 170%O2peak的SIT,相較于運動強度為60%O2peak的MICT,對胰島素敏感性提高更顯著,降低了患Ⅱ型糖尿病的風險(Sim et al.,2015)。但目前關于兩種方式對Ⅱ型糖尿病患者胰島素敏感性的研究結果不一。有研究認為,兩種方式都能改善胰島素敏感性(Honkala 2017,2018),但也有研究認為,對胰島素 敏感性無影 響(Ruffino et al.,2017;Sjoros et al.,2019)。出現不同結果的原因可能除了運動方式外,還與受試者自身身體狀態、病程、用藥情況等有關。

在脂代謝方面,SIT相對于MICT可以改善膽固醇水平(Sandvei,2012),降低心內甘油三酯水平(Honkala,2017)。但Mohr(2014)認為,兩種方式經過15周的訓練后,脂代謝相關指標在訓練前后無顯著性差異。有研究認為運動對個體血脂水平的影響取決于運動前的血脂水平、運動強度、運動時間、身體成分、熱量攝入、代謝率和生活方式等(Su et al.,2019)。SIT對代謝能力的影響類似或優于MICT,可能由于SIT運動強度較大,Islam等(2018)等對不同運動強度的EPOC及運動后底物氧化代謝能力研究發現,SIT后的EPOC較大,脂肪氧化率大于MICT,脂肪利用率大,因而影響代謝能力。

4 SIT對機體的影響

SIT可使機體產生較高的生理刺激和反應、改善心肺功能、身體成分、有氧能力、無氧能力以及代謝能力。在改善心血管功能方面,可以增加每搏心輸出量(Trilk,2011)、降低安靜心率(Mohr,2014)、降低收縮壓和舒張壓(Chan et al.,2013);在改善身體成分方面,可以減少體重、體脂含量、腰圍和大腿圍,增加去脂體重,降低腹部皮下脂肪、腹腔內臟脂肪面積、全身脂肪含量(張旭,2016);在改善有氧能力方面,可以提高O2max,增加骨骼肌線粒體酶活性(Burgomaster,2008),提高骨骼肌的攝氧能力,增高肌氧含量(張學領,2016);在改善無氧能力方面,可增加峰值功率和平均功率(Hazell,2010),顯著提高峰值沖刺速度及平均沖刺速度(Willoughby,2016);在影響糖代謝方面,可增加胰島素敏感性,但對空腹血糖濃度無顯著性影響,顯著改善葡萄糖耐量(Richards et al.,2010;Sandvei,2012),但胰島素敏感性和葡萄糖耐量測試改善效果的持續時間未超過72 h(Whyte,2010)。雖然SIT對糖代謝的影響只具有短期效應,但是SIT可以作為一種降低Ⅱ型糖尿病風險的訓練手段被長期應用;在影響脂代謝方面,肥胖人群血清中總膽固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、甘油三酯沒有顯著性變化(Whyte,2010)。但也有研究證實,健康人進行SIT后,脂代謝有顯著性改變,最后一次訓練后60 h內的血漿低密度脂蛋白濃度和總膽固醇濃度顯著性降低(Sandvei,2012)。訓練效果出現差異的原因可能在于受試者生理機能不同,梁玉等(2008)發現,肥胖組相對于健康組,進行MICT時的血清甘油三酯和游離脂肪酸濃度較低,呼吸交換率和血糖濃度較高,因此,表明肥胖男性的生理機能較差,對脂肪利用和分解能力較弱,所以運動對脂代謝的作用在正常人中較明顯。

SIT除了對生理指標有改善外,對運動員的運動表現和心理也有積極影響。在運動表現上,5周的SIT可以改善青少年沖浪者的重復沖刺劃槳能力(Farley,2016),4周基于自行車的SIT可以改善曲棍球運動員的沖刺能力(Naimo et al.,2015),12次基于劃船的SIT可以改善劃船運動員的運動表現(2 000 m計時賽成績)(Stevens et al.,2015)。在心理方面,研究表明,2周的SIT可以改善注意力控制能力(De Sousa et al.,2018);6周的SIT對青少年足球運動員的認知型焦慮、自信心、RPE等心理指標有顯著性改善(Selmi et al.,2018)。因此,SIT作為一種訓練方式普遍應用于運動員當中,可以改善運動員體能,減輕焦慮,增加自信,對運動成績有積極影響。

5 SIT的局限性

雖然SIT可以改善心血管功能、機體代謝能力、身體成分、運動成績,降低慢性疾病的患病率,對生理和心理都有積極性影響,但SIT并不適用于所有人群。由于SIT運動強度較大,對心臟負荷較大,危險系數較高,患有嚴重的心血管疾病的人群不宜使用此種訓練方式。輕度慢性病患者應遵循醫生的建議進行鍛煉;對兒童或者青少年訓練人群來說,為了避免過量運動對機體產生的不良反應,訓練量應循序漸進。

6 總結與展望

SIT作為HIIT的一種訓練方式,可以改善心血管功能(增加心輸出量、降低血壓、降低安靜心率等),增加有氧能力(增加O2max、增加肌氧含量等),增加無氧能力(增加峰值功率和平均功率等),改善身體成分(降低體脂含量、減輕體重、增加去脂體重等),改善物質代謝能力(改善糖脂代謝能力等)以及對運動能力等有積極性的影響。與MICT相比,雖然運動時間較短但運動效果類似甚至優于后者。影響SIT訓練效果的因素有很多,比如SIT訓練模式:1)從運動時間上看,運動時間為10~30 s對O2max、峰值功率等指標有顯著性改善;2)從間歇時間上看,運動10 s、間歇時間為1~4 min對身體機能水平有積極性影響。除了可以改善O2max、峰值功率、平均功率等外,間歇1 min對改善Wingate功率自行車無氧測試中的最小功率、降低疲勞指數有積極作用;間歇80 s可以改善機體的耐力適應能力,因此應結合訓練目的選擇合適的間歇時間;3)從沖刺次數上看,運動30 s,沖刺2~6次對機體的有氧能力、無氧能力有顯著性改善。雖然有研究探討了非經典SIT訓練模式對機體影響,但是在SIT訓練模式中所應用的指標(運動時間、間歇時間、運動次數等)均不相同,尚不能得出確定性結論。

目前針對不同運動方式的SIT研究尚少,未來的研究應充分利用SIT的特點,探究基于其他運動項目的SIT,觀察引起的生理反應、能量代謝以及對機體的影響,以便找到既符合專項運動員,同時又可以普遍應用于大眾健身訓練,對設備要求不高且易于實施的沖刺間歇訓練。