膝痛對髕股關節痛業余跑者跑步和落地起跳緩沖期膝關節生物力學特征的影響

楊 辰 ,萬祥林 ,馮 茹 ,,周志鵬 ,曲 峰 *

髕股關節痛(patellofemoral pain,PFP)是常見的下肢過勞損傷之一,癥狀主要表現為在下蹲、跑步和跳躍等活動中出現膝前疼痛(Crossley et al.,2019)。髕股關節痛在18~40歲大眾群體中的患病率達20.7%(Xu et al.,2018),而在體力活動較多的群體中更為常見,其中業余跑者的年發病率約為4%~21%(Crossley et al.,2019)。髕股關節痛會降低患者的體力活動水平和生活質量(Coburn et al.,2018),并可能進一步導致髕股關節炎(Thomas et al.,2010)。臨床上多采用保守方法治療髕股關節痛,但其長期效果并不理想(Crossley et al.,2016)。

膝痛是髕股關節痛最主要的癥狀,在損傷進程中起到重要作用(Crossley et al.,2016)。一般認為,髕股關節痛可能來源于異常的髕股關節應力刺激軟骨下骨或髕下脂肪墊上的痛覺神經,而軟組織功能缺失、下肢排列不齊或運動異常均可能造成髕骨與股骨間的接觸力增大、接觸面積減小,進而導致髕股關節應力提高(Powers et al.,2017)。膝痛的產生可能對人體造成很多影響,有研究通過向無損傷人群髕下脂肪墊注射高滲生理鹽水來模擬膝前痛,發現股四頭肌特性和下肢生物力學特征會隨之改變(Henriksen et al.,2010;Park et al.,2017)。疼痛適應理論認為疼痛會改變肌肉的力學行為,從而調整人體的動作模式(Hodges et al.,2011)。雖然實驗性模擬疼痛的方法被認為可以產生與臨床相似的膝前痛癥狀,但無損傷人群與髕股關節痛患者對膝痛的反饋可能不同(Bazett-Jones et al.,2017)。因此,需要研究進一步確定膝痛在損傷患者中所起到的作用。

明確膝痛對髕股關節痛患者下肢生物力學特征的影響,有助于進一步了解疼痛的作用機制。已有病例對照研究建立了髕股關節痛與組織結構、肌肉功能、軀干和下肢生物力學特征等因素之間的聯系(Goto et al.,2018),但仍無法確定膝痛與這些因素間的因果關系。也有少數研究發現了膝痛等級的改變對髕股關節痛患者肌肉功能和動作模式的影響,但由于受到疲勞或干預等其他額外因素的限制,無法明確獨立的疼痛作用機制(Bazett-Jones et al.,2013,2017)。Greuel等(2019)通過日常運動量的改變單獨誘發髕股關節痛患者的膝痛,并發現膝痛會造成關節源性肌肉抑制增加、膝關節屈肌群和伸肌群激活降低的現象,但膝痛對功能性活動中膝關節運動學和動力學特征的影響仍不清楚。同時,女性比男性更易出現髕股關節痛(Crossley et al.,2019),且性別間會表現出不同的動作模式(Almonroeder et al.,2016;Willy et al.,2012),這也可能造成不同性別患者對膝痛的反饋有所差異,但當前少有研究對此問題進行探討。因此,需要更多研究來明確膝痛對髕股關節痛患者動作模式的影響,這也有助于建立更合理的治療策略。

本研究通過對比髕股關節痛業余跑者在有痛和無痛2種狀態下跑步和落地起跳緩沖期的膝關節運動學和動力學數據,確定膝痛對膝關節生物力學特征的影響,旨在了解疼痛的代償作用機制。本研究假設:膝痛會降低髕股關節痛業余跑者在跑步和落地起跳緩沖期的膝關節三維角度和力矩,以及髕股關節應力和接觸面積。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

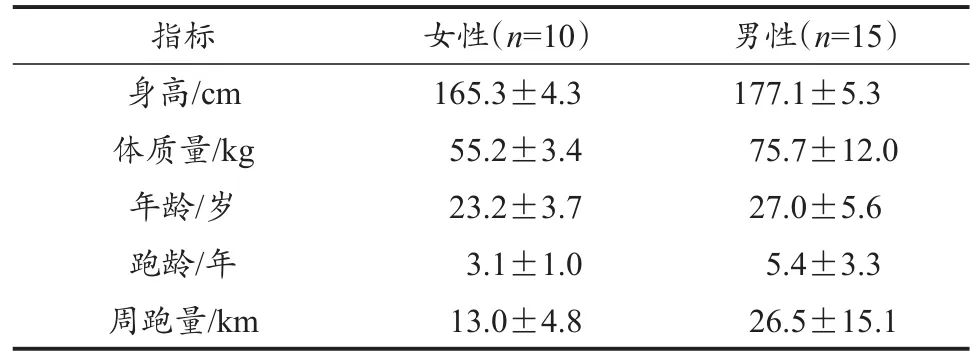

樣本量的確定基于預實驗得到的髕股關節痛患者在有痛和無痛狀態下跑步緩沖期最大膝外展角度差值為2.3°±2.2°,設定檢驗功效為 0.80,顯著水平為 0.05,最終得到最小樣本量為10。通過G*Power 3.1.9.2軟件(Franz Faul,University Kiel,Germany)完成樣本量計算。選取15名男性和15名女性髕股關節痛業余跑者作為受試者,最終25人完成研究(表1)。受試者的篩查根據Crossley等(2016)、Willy等(2012)的研究,納入標準為:1)習慣采用足跟著地的跑步方式;2)至少有2年以上的跑步經歷,且周跑量不少于10 km;3)在跑步、下蹲、上/下樓梯、久坐、跳躍和抗阻伸膝的過程中,至少有2個動作出現過髕骨后方或周圍的疼痛;4)疼痛與直接創傷無關,且至少存在3個月以上;5)疼痛等級至少達到10 cm視覺模擬量表(Visual Analog Scale,VAS)的3分以上(0代表無痛,10代表最大疼痛)。排除標準為:1)髕骨半脫位或脫位;2)存在膝關節炎,或肌腱、韌帶、半月板等其他組織損傷;3)有下肢手術史。所有受試者的篩查統一由1位有經驗的康復治療師完成,受試者在了解詳細的實驗流程后簽署知情同意書。

表1 受試者基本信息Table 1 Basic Information of Participants M±SD

1.2 實驗流程

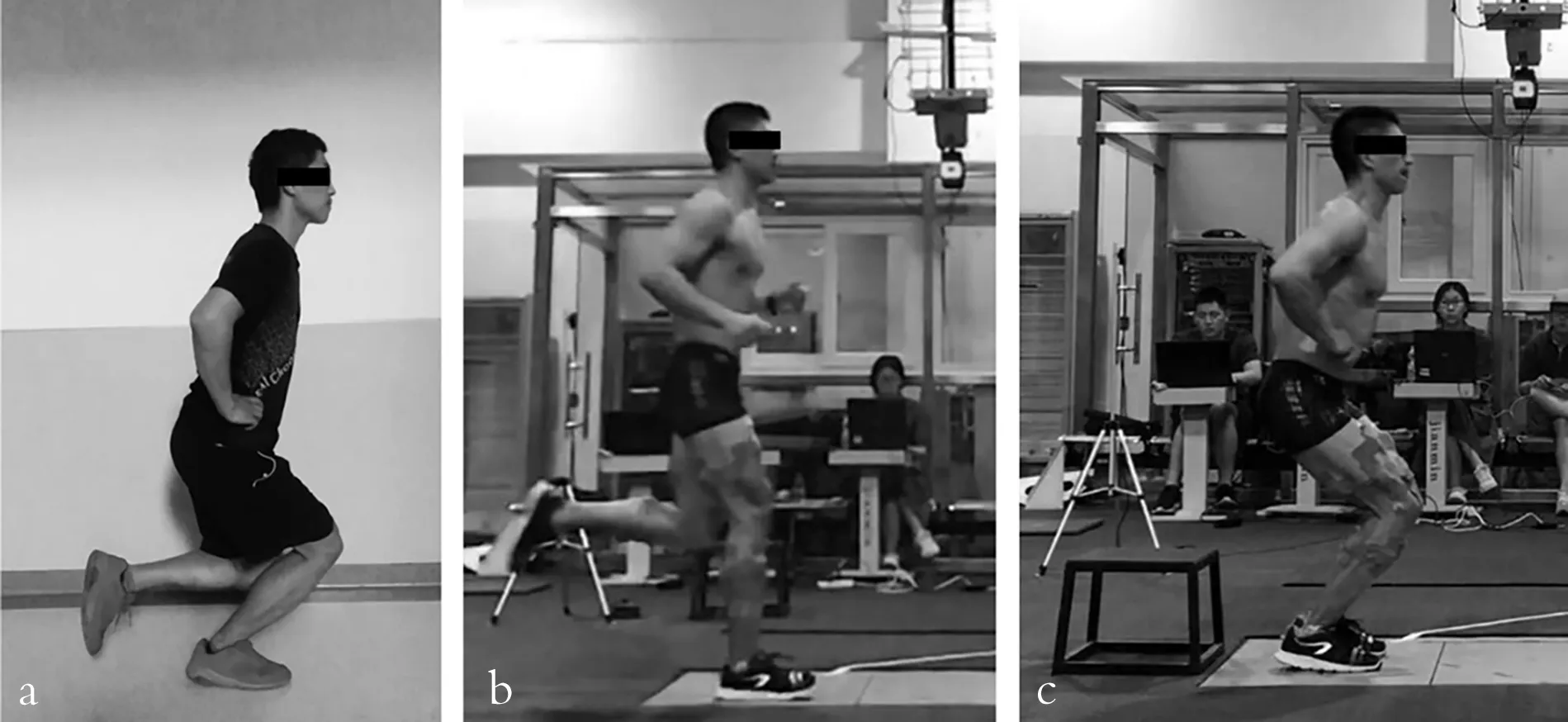

髕股關節痛業余跑者分別在有痛和無痛2種狀態下進行生物力學測試。受試者的疼痛狀態通過患側腿單腿下蹲過程中的VAS得分進行評估(圖1a):VAS在3以上定義為有痛狀態,VAS為0定義為無痛狀態(Bazett-Jones et al.,2013;Willy et al.,2012)。9名受試者在第1次生物力學測試中處于有痛狀態,有痛測試后要求其避免進行任何運動直到VAS降為0,再進行無痛測試。16名受試者在第1次生物力學測試中處于無痛狀態,無痛測試后要求其增大日常跑量至VAS高于3,再進行有痛測試。為避免疲勞因素的影響,要求所有受試者在每次生物力學測試前至少24 h不進行任何大強度運動。膝痛的誘發或消除由受試者自主完成,并由研究人員進行監督和記錄。若受試者在首次生物力學測試后的2周內未達到要求的VAS得分或出現其他不適則從研究中排除,本研究最初的30名受試者中有5名女性受試者由于未達到有痛或無痛狀態而退出實驗。最終確定有痛狀態下男性和女性受試者VAS分別為4.2±1.3和4.4±1.6;無痛狀態下所有受試者VAS均為0。本研究人體實驗獲得北京體育大學運動科學實驗倫理委員會的批準(批準號:2020021H)。

圖1 單腿下蹲測試(a)、跑步(b)和落地起跳(c)生物力學測試Figure 1. Single-leg Squatting Test(a),Running(b)and Dropjumping(c)Biomechanical Tests

1.3 數據采集

生物力學測試要求受試者穿著緊身衣褲和統一的運動鞋。熱身結束后,參照Helen Hayes貼點方案在受試者第4、5腰椎棘突中點、兩側髂前上棘,以及患側腿的股骨外側髁和內側髁、脛骨粗隆、外踝和內踝、足跟和足尖粘貼共10個反光標志點(Sung et al.,2013)。生物力學測試要求所有受試者分別完成3次成功的跑步和落地起跳動作。跑步動作要求受試者從測力臺前10~20 m處起跑,跑速為4.0±0.3 m/s,并以患側腿踏在一塊測力臺上,由足跟著地過渡至足尖離地完成支撐(圖1b)。落地起跳動作要求受試者從30 cm高的跳箱垂直下落,雙腳分別踏在2塊測力臺上,落地緩沖后盡全力垂直向上雙腳起跳,整個過程保持雙手叉腰的姿勢(圖1c)。

通過采樣頻率為200 Hz的8鏡頭Motion Analysis Raptor-4紅外運動捕捉系統(Motion Analysis Corporation,Santa Rosa,USA)采集標志點的原始三維坐標。通過采樣頻率為1 000 Hz的Kistler 9281CA三維測力臺(Kistler Instrumente AG,Winterthur,Switzerland)采集地面反作用力。通過 Newtest Powertimer 300-series測速儀(Newtest Oy,Tyrn?v?,Finland)監控跑速。通過Cortex 2.6軟件(Motion Analysis Corporation,Santa Rosa,USA)發出信號同步標志點坐標和地面反作用力信號。

1.4 數據處理

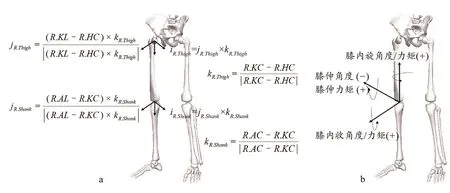

采用Butterworth低通濾波對標志點的原始三維坐標進行平滑處理,截斷頻率的計算利用運動學采樣頻率(fs=200 Hz)代入公式fc=0.071fs-0.000 03f2s,最終確定為13 Hz(Yu et al.,1999)。關節中心和局部坐標系的建立依據前人研究(Bell et al.,1989;Wu et al.,2002),髖關節中心通過兩側髂前上棘和第4、5腰椎棘突中點計算獲得,膝關節中心為股骨外側髁和內側髁中點,踝關節中心為外踝和內踝的中點。通過髖關節中心(HC)、膝關節中心(KC)和股骨外側髁(KL)的坐標建立大腿坐標系(Thigh),通過膝關節中心(KC)、踝關節中心(AC)和外踝(AL)的坐標建立小腿坐標系(Shank)(圖2a)。膝關節三維角度通過卡爾丹角方法獲得,即小腿坐標系相對大腿坐標系按照屈/伸、內收/外展、內旋/外旋的順序依次轉動(Wu et al.,2002)。膝關節三維力矩通過逆動力學的方法獲得(Greenwood,1988),并除以受試者體重和身高的乘積,單位記為BW·BH。最終依據推薦重新定義膝關節角度和力矩的正負值含義(Wu et al.,2002),正值代表膝屈、內收和內旋角度,以及膝伸、內收和內旋力矩(圖2b)。

圖2 大腿、小腿坐標系的建立(a)及膝關節角度、力矩正負值的定義(b)(以右側下肢為例)Figure 2. Definitions of Thigh and Shank Reference Frames(a)as well as Positive and Negative Values of Knee JointAngles and Moments(b),Take the Right Lower Extremity asAn Example

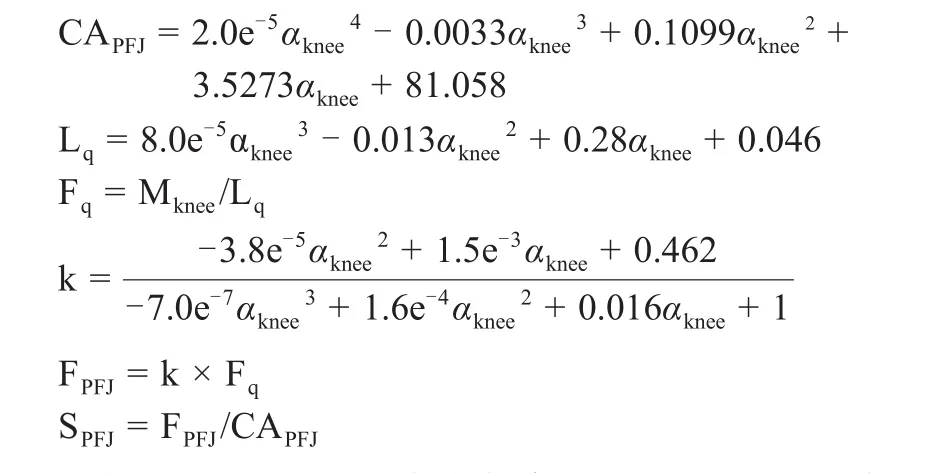

髕股關節應力(SPFJ)和接觸面積(CAPFJ)通過生物力學測試采集獲得的膝伸力矩(Mknee)和膝屈角度(ɑknee)推算獲得(Bonacci et al.,2014;Nunes et al.,2018),單位分別記為MPa和mm2:

其中,Lq為股四頭肌等效力臂,Fq為股四頭肌肌力,k為系數,FPFJ為髕股關節作用力。

最終獲得每名受試者在每次跑步和落地起跳緩沖期的最大膝關節三維角度和力矩,以及髕股關節應力和接觸面積峰值。緩沖期定義為患側下肢的足首次接觸測力臺時刻到膝屈最大時刻。所有數據處理通過Cortex 2.6(Motion Analysis Corporation,Santa Rosa,USA)完成。

1.5 數據分析

采用混合設計的雙因素方差分析確定疼痛狀態(有痛狀態和無痛狀態)與性別(男性和女性)對跑步和落地起跳緩沖期膝關節三維角度和力矩、髕股關節應力和接觸面積的影響。若疼痛狀態與性別存在交互作用,后繼采用配對樣本t檢驗確定同一性別下疼痛狀態對各因變量的影響,采用獨立樣本t檢驗確定同一狀態下性別對各因變量的影響。統計顯著性定義為一類誤差概率≤0.05,所有數據分析通過SPSS 19.0(IBM,Armonk,USA)完成。

2 結果

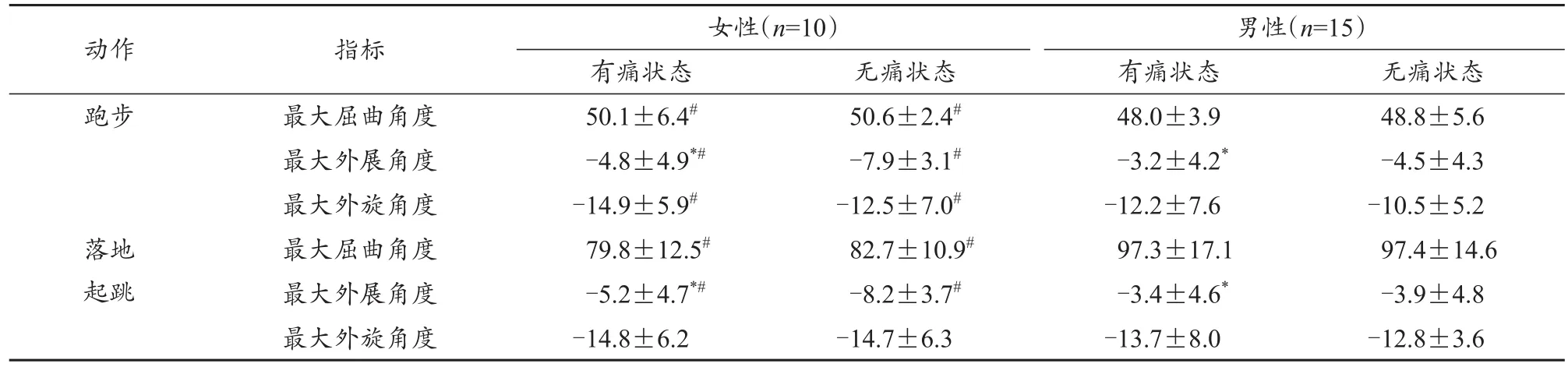

雙因素方差分析顯示,疼痛狀態與性別對跑步(P=0.093)和落地起跳(P=0.082)緩沖期的最大膝外展角度無交互作用,業余跑者在有痛狀態下跑步(P=0.001)和落地起跳(P=0.011)的膝外展角度小于無痛狀態,且女性跑步(P=0.005)和落地起跳(P=0.001)的膝外展角度大于男性(表2)。

表2 跑步和落地起跳緩沖期膝關節三維角度Table 2 Knee JointAngles in the Landing Phases of Running and Drop-jumping (M±SD,°)

雙因素方差分析也顯示,疼痛狀態與性別對跑步緩沖期的最大膝屈(P=0.816)、外旋角度(P=0.764)和落地起跳緩沖期的最大膝屈角度(P=0.235)均無交互作用,雖然女性跑步的膝屈(P=0.050)、外旋角度(P=0.025)大于男性,落地起跳的膝屈角度小于男性(P=0.001),但疼痛狀態對跑步的膝屈(P=0.245)、外旋角度(P=0.097)和落地起跳的膝屈角度(P=0.214)的主效應不顯著(表2)。

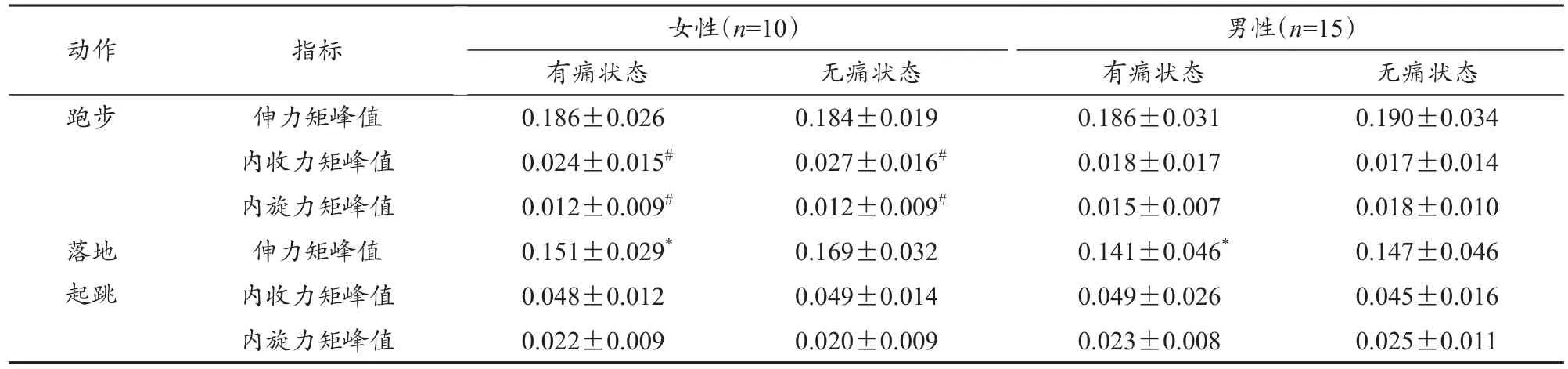

雙因素方差分析顯示,疼痛狀態與性別對落地起跳緩沖期的膝伸力矩峰值無交互作用(P=0.164),業余跑者在有痛狀態下落地起跳的膝伸力矩小于無痛狀態(P=0.003),而性別間不存在差異(P=0.069)(表3)。雙因素方差分析也顯示,疼痛狀態與性別對跑步緩沖期膝內收(P=0.350)和內旋力矩峰值(P=0.323)均無交互作用,雖然女性跑步的膝內收力矩大于男性(P=0.016)、膝內旋力矩小于男性(P=0.012),但疼痛狀態對跑步的膝內收(P=0.743)和內旋力矩(P=0.358)的主效應不顯著(表3)。

表3 跑步和落地起跳緩沖期膝關節三維力矩Table 3 Knee Joint Moments in the Landing Phases of Running and Drop-jumping (M±SD,BW·BH)

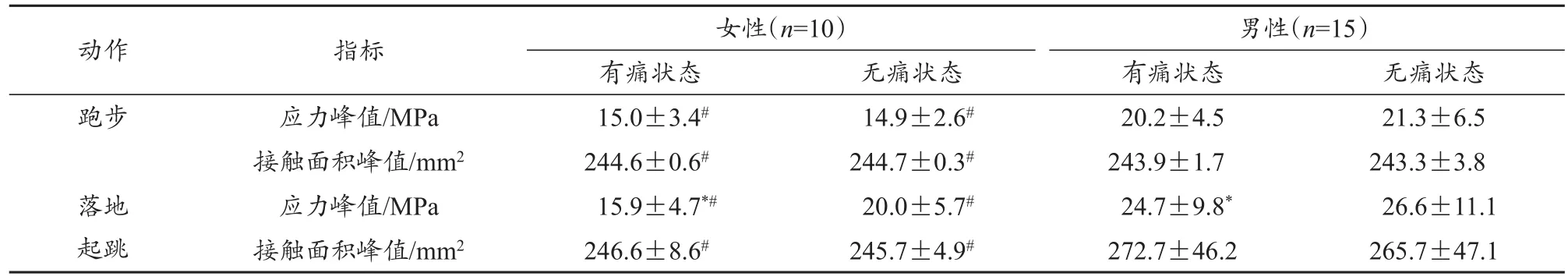

雙因素方差分析顯示,疼痛狀態與性別對落地起跳緩沖期的髕股關節應力峰值無交互作用(P=0.158),業余跑者在有痛狀態下落地起跳的髕股關節應力小于無痛狀態(P=0.001),且女性小于男性(P=0.001)(表4)。

表4 跑步和落地起跳緩沖期髕股關節應力和接觸面積Table 4 Patellofemoral Joint Stress and ContactArea in the Landing Phases of Running and Drop-jumping M±SD

雙因素方差分析也顯示,疼痛狀態與性別對跑步緩沖期的髕股關節應力(P=0.270)、接觸面積峰值(P=0.106)和落地起跳緩沖期的髕股關節接觸面積峰值(P=0.555)均無顯著的交互作用,雖然女性跑步的髕股關節應力(P=0.001)和落地起跳的髕股關節接觸面積(P=0.002)小于男性,髕股關節接觸面積大于男性(P=0.050),但疼痛狀態對跑步的髕股關節應力(P=0.314)、接觸面積(P=0.349)和落地起跳的髕股關節接觸面積(P=0.444)的主效應不顯著(表4)。

3 討論

膝前痛是髕股關節痛最主要的癥狀,了解疼痛在該損傷中所起到的作用,有助于明確其代償機制,并建立更合理的干預治療策略。本研究對比了髕股關節痛業余跑者在有痛和無痛2種狀態下跑步和落地起跳緩沖期的膝關節運動學和動力學特征,研究發現,膝痛會改變受試者在功能性活動中的動作模式,這種疼痛代償大體上表現出減小髕股關節負荷的作用。因此,膝痛對髕股關節痛業余跑者可能屬于一種保護機制,避免了損傷的進一步發展。

本研究結果部分支持了膝痛會降低髕股關節痛業余跑者在跑步和落地起跳緩沖期膝關節三維角度的研究假設。本研究發現,男性和女性髕股關節痛業余跑者在有痛狀態下跑步和落地起跳緩沖期的最大膝外展角度小于無痛狀態。膝外展角度被認為與髕股關節痛患者的主觀疼痛感相關(Nakagawa et al.,2013)。膝外展角度增大會造成髕骨相對脛骨粗隆和髂前上棘向內移動,導致Q角增大,股四頭肌肌腱與髕腱對髕骨形成的向外合力增大,進而引起髕骨外移而增大髕股關節應力(Powers,2003)。離體研究顯示,Q角增大10°會提高約45%的髕股關節應力(Huberti et al.,1984)。而異常應力刺激軟骨下骨或髕下脂肪墊上的痛覺神經被認為是髕股關節痛患者的疼痛來源(Powers et al.,2017)。因此,髕股關節痛業余跑者在有痛狀態下可能通過限制膝外展角度的補償策略來減小髕股關節負荷,從而降低功能性活動中的主觀疼痛感。前瞻性研究也認為,膝外展角度可能是髕股關節痛的危險因素,研究發現,膝外展幅度超過10.6°對預測髕股關節痛有較高的敏感性和特異性(Holden et al.,2015)。因此,當患者處于無痛狀態時,疼痛的補償機制消除可能導致其增大膝外展角度,而這種反復的異常動作模式可能造成髕股關節痛的再次發生,或進一步加快損傷進程。

本研究結果部分支持了膝痛會降低髕股關節痛業余跑者在跑步和落地起跳緩沖期膝關節三維力矩的研究假設。本研究發現,男性和女性髕股關節痛業余跑者在有痛狀態下落地起跳緩沖期的膝伸力矩峰值小于無痛狀態。關節力矩可以間接反映關節局部負荷(Stefanyshyn et al.,2006),并與疼痛等級呈負相關(Henriksen et al.,2006)。有研究表明,實驗性模擬膝痛會造成無損傷人群膝伸力矩下降,并表現出與某些膝損傷患者相似的動作模式(Henriksen et al.,2010)。同時,Henriksen等(2006)研究表明,通過藥物注射緩解膝痛會使患者在功能性活動中表現出膝關節負荷的增大。本研究結果結合前人研究表明,髕股關節痛患者在有痛狀態下可能采取降低膝伸力矩的補償策略來避免膝痛。膝痛所造成的膝伸力矩下降可能與股四頭肌抑制有關,研究表明,膝痛會引起運動神經元的脊髓反射抑制,進而產生股四頭肌抑制反應來減小其所能產生的肌力(Greuel et al.,2019)。但膝痛所造成的股四頭肌抑制也可能只發生在膝屈角度較大的功能性活動中,有研究發現,當動作需求或外部負荷增大后,髕股關節痛患者將更難以保持正常的下肢生物力學特征(Willson et al.,2008)。這可能造成了在本研究中膝痛對膝伸力矩的影響只出現在落地起跳動作中,而未出現在跑步動作中。

本研究結果部分支持了膝痛會降低髕股關節痛業余跑者在跑步和落地起跳緩沖期髕股關節應力和接觸面積的研究假設。本研究發現,男性和女性髕股關節痛業余跑者在有痛狀態下落地起跳緩沖期的髕股關節應力峰值小于無痛狀態。異常的髕股關節應力被認為是造成髕股關節痛的主要原因(Powers et al.,2017)。有研究發現,膝關節護具可以通過增大髕骨與股骨的接觸面積來降低髕股關節應力,并起到緩解疼痛的效果(Powers et al.,2004),這也進一步說明髕股關節應力與膝痛存在聯系。也有研究認為,髕股關節痛患者會通過降低步頻和膝伸力矩的方式來減小髕股關節應力,使其與無損傷人群保持在同一水平(Brechter et al.,2002)。本研究結果結合先前研究表明,髕股關節痛患者在有痛狀態下可能為了減小主觀疼痛感而采取降低髕股關節應力的補償策略。髕骨與股骨之間的接觸力受股四頭肌的影響(Sherman et al.,2014),因此患者在有痛狀態下髕股關節應力減小可能也與股四頭肌抑制有關。本研究未發現膝痛會造成髕股關節接觸面積的改變,這與膝屈角度呈現的結果一致,可能受到計算方式的影響。當前在體情況下的髕股關節應力與接觸面積多由膝伸力矩和膝屈角度間接計算獲得(Bonacci et al.,2014),但未考慮膝關節非矢狀面的力學機制和個體差異,今后研究應考慮通過MRI等手段直接采集獲得髕股關節接觸面積(Nunes et al.,2018)。

本研究雖然還發現,跑步和落地起跳緩沖期的最大膝屈、外展角度和髕股關節應力、接觸面積峰值,以及跑步緩沖期的最大膝外旋角度和膝內收、內旋力矩峰值均存在性別差異,但疼痛狀態與性別間未出現交互作用,這表明膝痛對這些膝關節生物力學特征在性別間的影響趨勢一致。性別間的差異可能主要由男性和女性在解剖結構和神經肌肉控制策略等方面的不同引起(Almonroeder et al.,2016),本研究結果也表明,不同性別髕股關節痛患者對膝痛的反饋在膝關節生物力學特征上可能不存在差異。但由于本研究5名女性受試者的流失造成其樣本量較少,且性別間樣本量不均衡,產生了一定的研究局限。今后研究應增大樣本量,并平衡男性和女性的數量,進一步確定膝痛對不同性別患者影響的差異性。

綜上,膝痛降低了男性和女性髕股關節痛業余跑者在跑步和落地起跳緩沖期的最大膝外展角度,以及落地起跳緩沖期的膝伸力矩和髕股關節應力峰值,這些生物力學特征也被認為與髕股關節局部所承受的載荷有關(Powers et al.,2017)。因此,膝痛的代償機制相應降低了髕股關節的局部負荷,與疼痛適應理論相一致。疼痛適應理論認為疼痛可能會造成肌肉激活和抑制的重新分配,從而改變其力學行為來調整人體動作模式,以防止損傷的進一步發展,其本質上可能屬于一種保護機制(Hodges et al.,2011)。因此,在髕股關節痛的治療過程中如果采用藥物注射等直接消除疼痛的手段可能也會消除其保護機制。本研究表明,髕股關節痛業余跑者在無痛狀態下表現出髕股關節局部負荷增大的現象,這可能進一步造成關節軟骨的退行性改變,加快損傷進程(Henriksen et al.,2006)。根據本研究結果,髕股關節痛的最佳治療策略應達到緩解疼痛和降低髕股關節負荷兩方面的效果。股四頭肌神經肌肉控制訓練是髕股關節痛患者最常采用的干預手段,有研究發現,8周的膝關節抗阻訓練可以有效降低髕股關節應力,并改善膝關節疼痛和功能(Chiu et al.,2012)。而跑姿再訓練作為髕股關節痛業余跑者主要的干預手段,也被認為可以改善膝外展角度,并減輕疼痛(Roper et al.,2016)。今后研究應進一步確定不同干預方式對髕股關節痛患者動作模式、膝關節疼痛和功能的影響,以建立對該損傷最有效的治療策略。

本研究采用VAS評估疼痛狀態,且膝痛的誘發與消除由受試者在日常生活中改變跑量實現。雖然多數研究采用 VAS定量疼痛(Bazett-Jones et al.,2017;Roper et al.,2016),且也有研究通過調整運動量來改變患者的疼痛狀態( Bazett-Jones et al.,2017;Greuel et al.,2019)。但這仍可能引起受試者因主觀感受或疲勞積累而造成的影響,從而產生一定誤差,這是本研究的一個局限性。今后研究可通過藥物注射等直接消除疼痛的方式來改變患者的疼痛狀態,并結合更客觀的疼痛評估方式,來確定膝痛對髕股關節痛患者下肢生物力學特征的影響。同時,本研究選取了在前人研究中比較常見的跑步和落地起跳作為測試動作,這2個動作被認為可以產生較大的髕股關節負荷(Holden et al.,2015;Stefanyshyn et al.,2006)。但跑速和落地高度的改變是否會影響研究結果尚不得知,本研究也發現膝痛對膝關節生物力學特征的影響可能存在動作特異性,今后研究可針對著地沖擊類的動作適當提高運動學的采樣頻率,并結合不同人群、動作進一步確定疼痛的代償作用機制。

4 結論與建議

膝痛會降低男性和女性髕股關節痛業余跑者在跑步和落地起跳緩沖期的最大膝外展角度,以及落地起跳緩沖期的膝伸力矩峰值和髕股關節應力峰值。膝痛的代償機制相應降低了髕股關節局部負荷,其本質上可能屬于一種保護機制。

髕股關節痛的最佳治療策略應達到緩解疼痛和降低髕股關節負荷兩方面的效果,單一消除疼痛的治療方式可能引起髕股關節負荷增大,而加速損傷進程。