高新技術產業集群創新能力分析

——基于揚州高新技術產業園的調研

翁朝霞

(揚州工業職業技術學院商學院,江蘇 揚州 225127)

1 揚州市高新技術產業園的發展現狀

為深入了解揚州市高新技術產業園的發展現狀,2021年8月至2022年8月,本研究采用查閱文獻、數據搜集、實地訪談等方式,對揚州市高新技術產業園的發展狀況進行調研了解,旨在對高新區產業集聚水平進行分析,并進一步對其創新能力進行評定,最終促進揚州高新區產業集聚及其創新能力提升,形成競爭優勢的對策探討。

1.1 揚州高新區的創建概況

揚州市的高新技術產業集聚區域主要為揚州高新技術產業開發區(以下簡稱揚州高新區),因此本研究高新技術產業集聚現狀數據大都取自揚州高新區。

揚州高新區位于揚州市區西南部,前身為邗江工業園,2015年被國務院批準升級為國家高新區。近年來,揚州高新區始終堅持“高質量發展、高新化轉型”,先后引進德國通快、德國舒勒、國藥集團、聯生聯亞、聯創軟件等一批國際國內知名企業,建成中科院揚州中心、江蘇省數控機床研究院、清華大學智能裝備研究院等一批以科技研發為主題的創新平臺,打造出高新技術創業服務中心、揚州大學科技園、金榮科技園等一批主題創業載體,已培育形成裝備制造、生物醫藥和科技服務業等現代產業體系。

1.2 揚州高新區發展的基礎保障

揚州市高新技術產業園具備了良好的基礎設施和生活環境,包括信息網絡完備,寬帶全覆蓋,以寬帶網絡為主體的信息基礎條件日趨完善;綜合交通便捷,已形成完備的“鐵路、航空、公路、水運”綜合立體交通體系;生活配套良好,具備完善的教育、醫療、旅游資源。

1.3 揚州高新區發展的政策支持

(1)推進高新技術發展的產業政策。為了推進高新技術發展,揚州市政府及相關部門出臺了多項支持政策。例如,2016年出臺的《邗江區鼓勵互聯網經濟發展實施意見(試行)》,2017年出臺的《邗江區關于加快現代服務業發展的獎勵扶持意見》,2018年出臺的《<揚州市高新技術企業獎勵政策操作細則>的通知》,2019年出臺的《揚州市推進高新技術企業高質量發展實施方案(2019—2020年)》《揚州市“產業強鏈”三年行動計劃(2021—2023年)》的通知等。

(2)保障高新技術發展的人才政策。例如,2014年出臺的《揚州市高層次人才購房專項獎勵實施辦法》。

(3)支持高新技術發展的資金政策。例如,2017年出臺的《揚州市邗江區工業轉型升級和創新發展引導資金管理辦法》,2020年出臺的《關于支持企業利用資本市場推進高質量發展的意見》等。

(4)保護高新技術發展的知識產權政策。例如,2014年出臺的《關于加快推進知識產權戰略的實施意見》《揚州市市級知識產權專項資金管理辦法》等。

1.4 揚州高新技術產業集聚現狀

1.4.1 揚州高新技術產業集聚的縱向對比

揚州高新區自2001年開始建設以來,堅持以數控裝備制造業為主導,以生物技術、新型光電、現代服務業三大新興產業為支撐的“一主三新”產業集群發展方向。

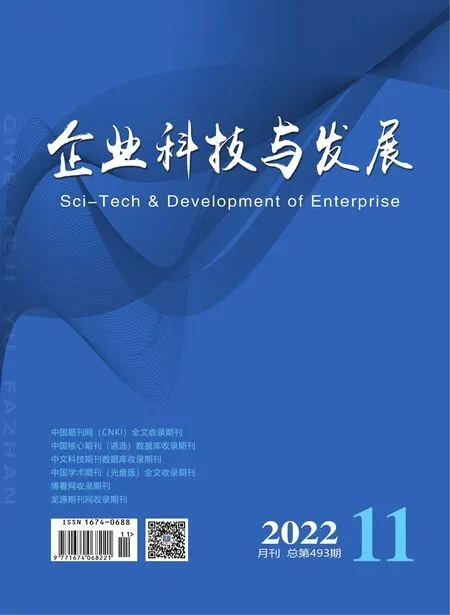

在企業入駐情況方面,揚州高新區從2016—2021年的企業數呈穩步上升趨勢。2016—2021年揚州高新區的入駐企業數變化趨勢如圖1所示。

圖1 2016—2021年揚州高新區的入駐企業數變化趨勢(單位:家)

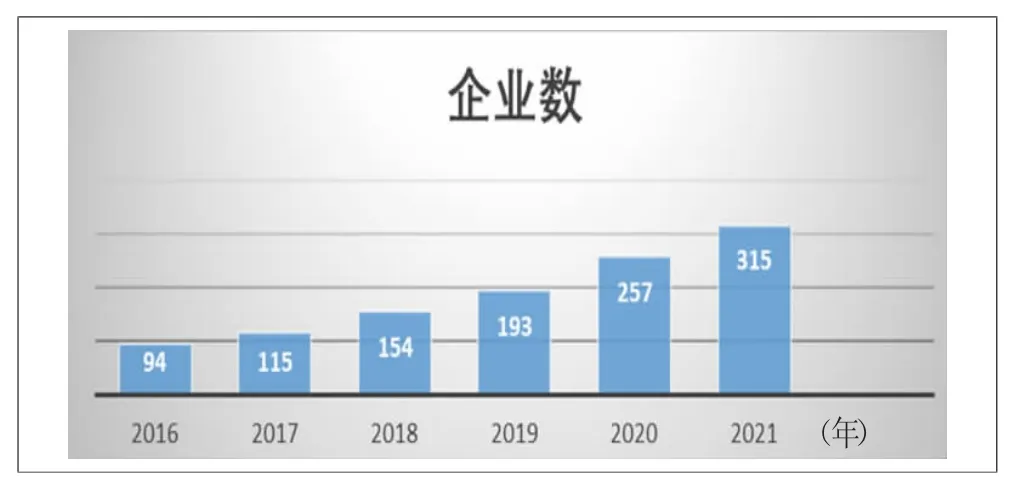

在從業者狀況方面,2016—2021年揚州高新區整體從業的總人數呈上升趨勢,2016—2018年增長迅速,在2018年達到巔峰,然而在2019年此指標有一個大幅度的回落,之后較緩慢平穩地增長。2016—2021年揚州高新區的年末從業人數變化趨勢如圖2所示。

圖2 2016—2021年揚州高新區的年末從業人數變化趨勢(單位:人)

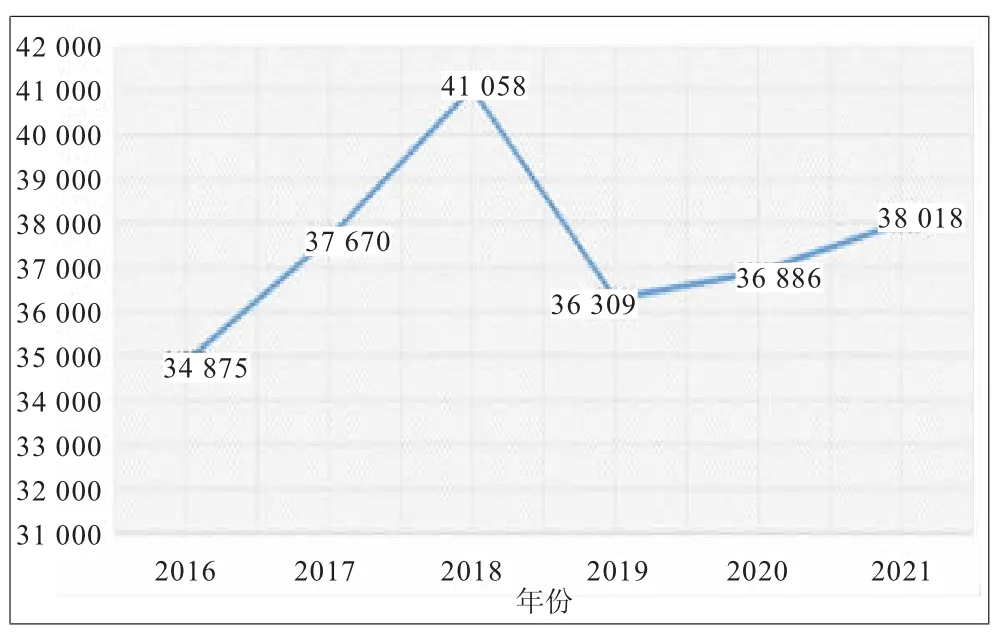

在營業性收入、技術性收入方面,揚州高新區從業營業性收入為波動上升趨勢,2016—2018年增長迅速,在2018年達到近年最高,在2019年大幅回落,2020年降到最低點,其后又緩慢平穩地增長。與此同時,揚州高新區的技術性收入一直呈現一個穩定的增長狀態,整體上升沒有大波動。2016—2021年揚州高新區營業性收入、技術性收入情況如圖3所示。

圖3 2016—2021年揚州高新區營業性收入、技術性收入

在工業總產值方面,揚州高新區的工業總產值總體波動上升,2016—2018年增長迅速,在2019年有所下降,2020年降到最低,之后又重新調整,增長平穩。2016—2021年揚州高新區工業總產值變化如圖4所示。

圖4 2016—2021年揚州高新區工業總產值變化

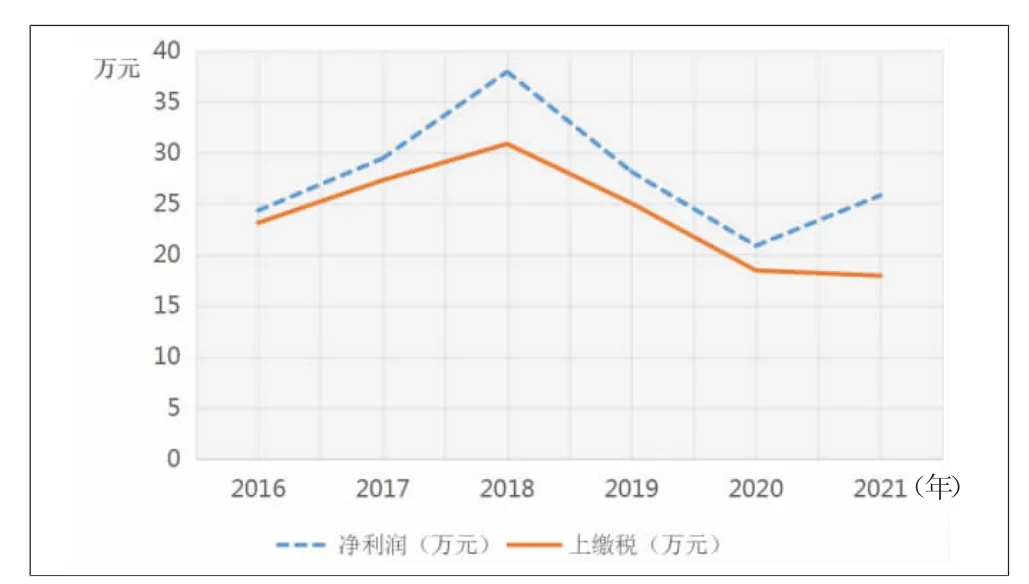

在凈利潤與上繳稅方面,隨著揚州高新區綜合實力的不斷提升,揚州高新區整體凈利潤與上繳稅值呈現波動上升,2016—2018年穩步增長,在2018年達到最高狀態,但2020年有一個大幅度回落,降到最低點,其后凈利潤又反向平穩地增長。2016—2021年揚州高新區的凈利潤與上繳稅值如圖5所示。

圖5 2016—2021年揚州高新區的凈利潤與上繳稅值

由此可見,揚州高新區在大力提倡科技創新的同時,加快了科技資源的統籌配置。作為揚州市轉化科技成果、發展高新技術產業的重要基地,揚州高新區已然成為揚州重要的經濟增長點。

1.4.2 揚州高新技術產業的集聚橫向對比

本研究還將揚州高新區與江蘇省內其他5個規模相當的城市高新科技園區做對比,分析揚州高新技術產業在江蘇省內的發展狀況。

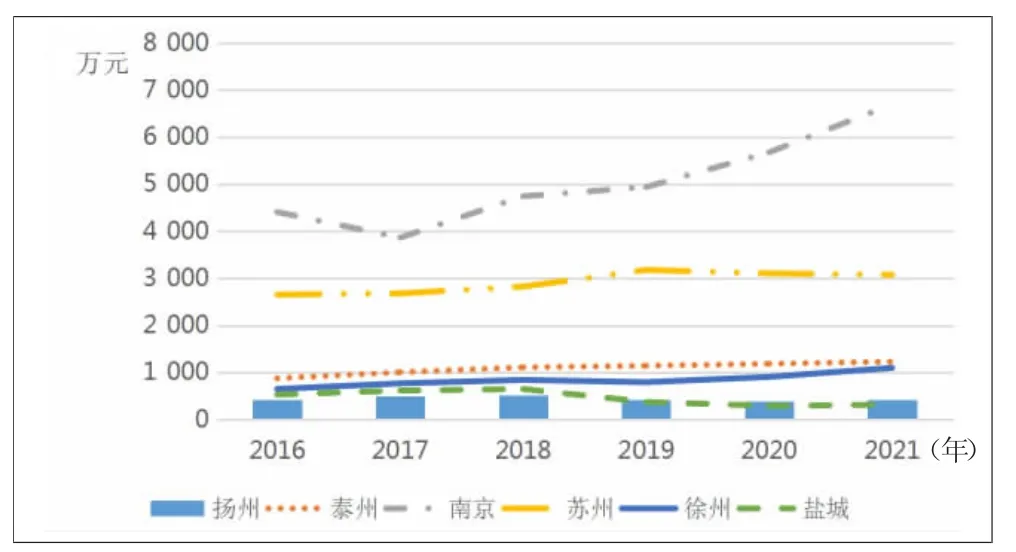

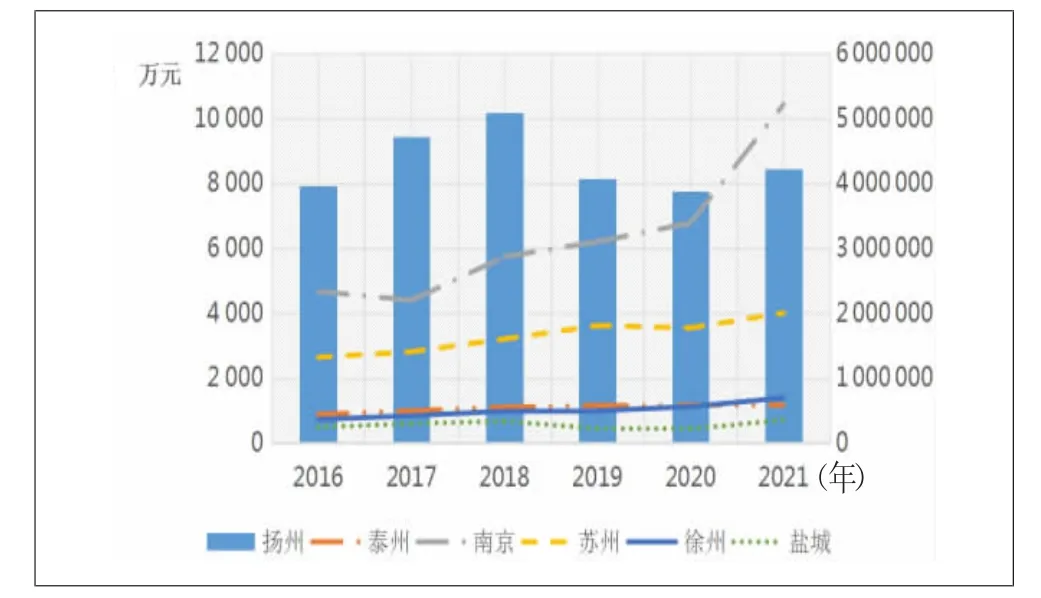

在總產值方面,南京高新園區每年的總產值遠高于其他幾個高新園區,緊隨其后的是蘇州高新園區。揚州高新區的規模低于泰州高新區,僅僅和鹽城高新區實力相當,且2019年有一個明顯的下滑趨勢。2016—2021年江蘇省內六地區高新園區總產值對比如圖6所示。

圖6 2016—2021年江蘇省內六地區高新園區總產值對比

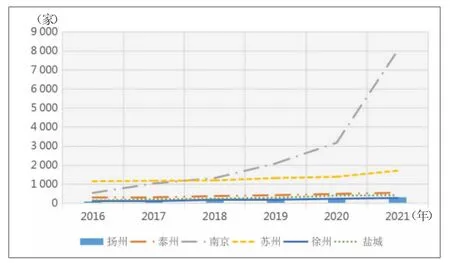

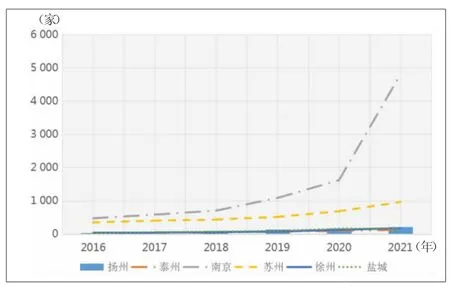

在企業數和高新企業數方面,南京高新區和蘇州高新區企業數相對較多,發展規模明顯更勝一籌,揚州高新區和徐州高新區企業數較少,發展規模相當。2016—2021年江蘇省內六地區高新園區企業數、高新企業數對比如圖7、圖8所示。

圖7 2016—2021年江蘇省內六地區高新園區企業數對比

圖8 2016—2021年江蘇省內六地區高新園區高新企業數對比

在營業收入方面,南京高新區每年的營業收入水平遠高于其他幾個高新園區,緊隨其后的是蘇州高新園區,揚州高新區的營業收入低于泰州高新區和徐州高新區,和鹽城高新區水平相當且2018年有一個明顯的下滑趨勢。2016—2021年江蘇省內六地區高新園區營業收入對比如圖9所示。

圖9 2016—2021年江蘇省內六地區高新園區營業收入對比

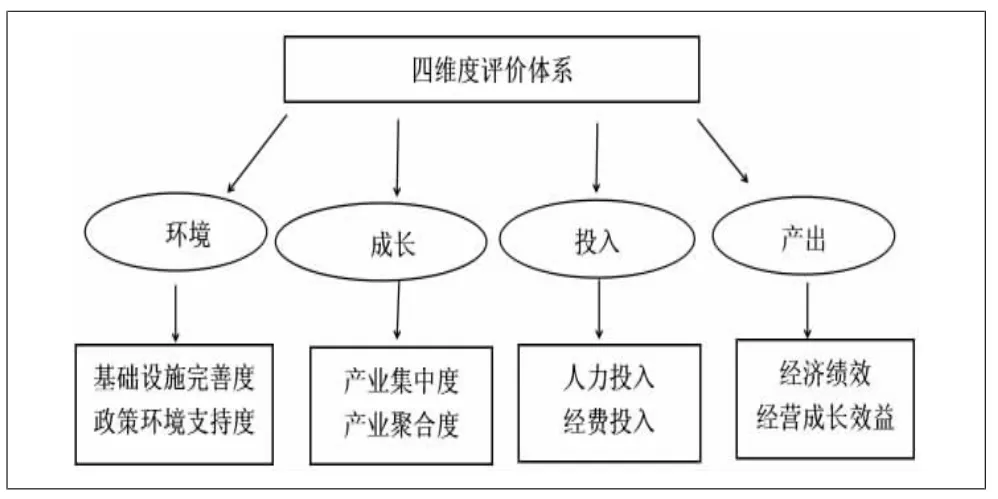

2 高新技術產業集群創新能力指標體系的建立

基于“環境、成長、投入、產出”4要素,本研究分析高新技術產業集群創新能力評價因素包括4個維度,即集群創新環境支撐能力、集群自我成長能力、集群創新投入能力、集群創新產出能力,由此構建了評價模型。高新技術產業集群創新能力四維度評價模型如圖10所示。

圖10 高新技術產業集群創新能力四維度評價模型

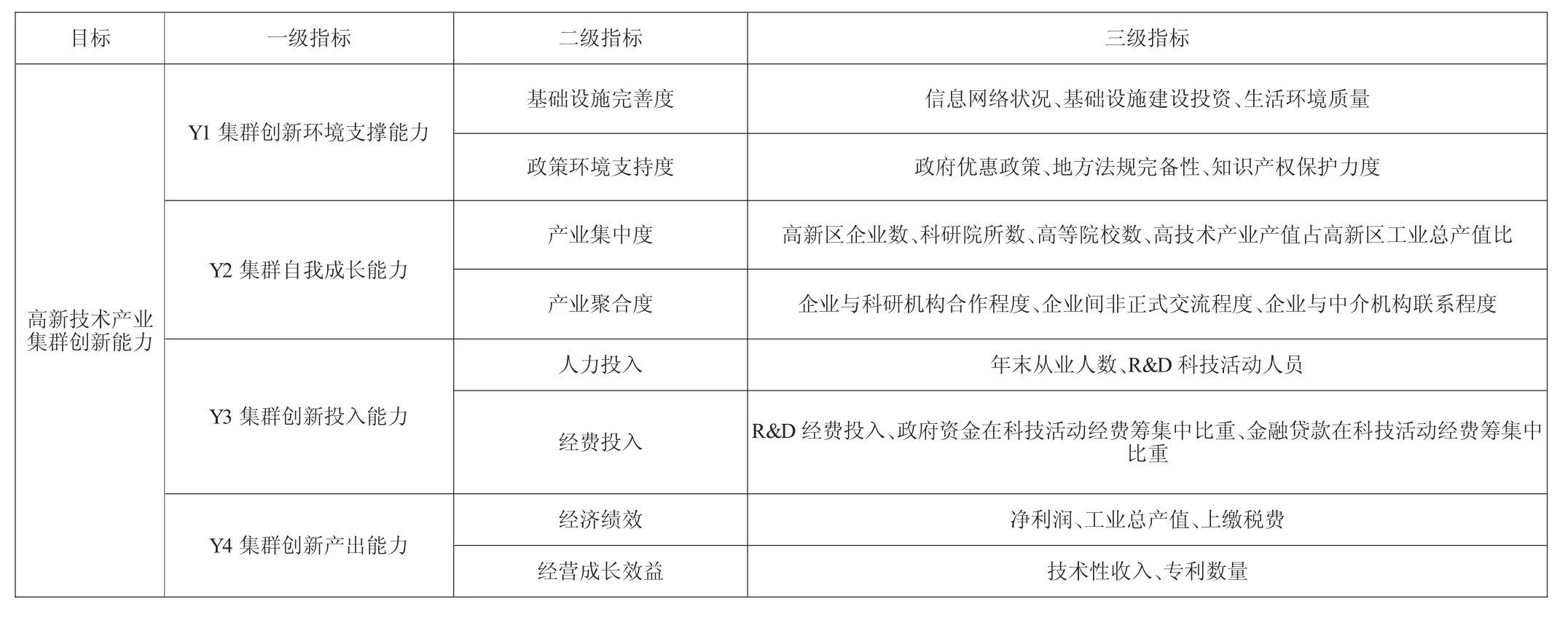

根據高新技術產業集群的具體特點,本研究設計出由3個層面、4個一級指標、8個二級指標、23個三級指標構成的園區高新技術產業集群創新能力評價體系。高新技術產業集群創新能力評價指標體系見表1。

表1 高新技術產業集群創新能力評價指標體系

3 揚州高新園區產業集群創新能力的分析

3.1 人才配套政策不分健全,政策激勵促進不足

從集群創新環境支撐方面看,政府政策的引導性、地方法規的完備性體現環境對創新的支持力度[1]。揚州市針對高新區產業發展出臺了一系列政策,包括產業發展政策、企業高質量發展標準、資金政策、知識產權保護、人才政策等各個方面,雖然政策覆蓋面較廣,但“人才政策”的相關保障力度不夠,而人才是創新的關鍵因素。

江蘇省人才政策文件涉及了人才的引進、培養和獎勵、高科技人才及海外高層次留學人員創新創業、產業人才隊伍建設等多個方面。與此同時,江蘇省還出臺了人才引進、培訓、激勵等多項措施,力求全方位促進本省高新技術產業人才的發展。而揚州高新技術產業人才政策尚缺少多形式的扶持政策和促進方法,應進一步補充揚州市相關產業人才配套政策,充分發揮激勵、促進作用,建設和完善揚州高新技術產業人才體系和結構[2]。

3.2 產業集中度不高,產業聚合度不夠

從集群自我成長能力看,高新區的在運營高新企業數和高新區附近的科研院所數、高等院校數能從不同層面說明高新區產業集中的程度,揚州高新區的高新企業數雖然逐年增加,但是發展規模遠遠低于南京高新區和蘇州高新區,且科研院所數、高等院校數也遠不如南京高新區和蘇州高新區,因此產業的集中程度不夠高。

此外,揚州高新區內創新體系不完善,如企業與科研機構的合作程度、企業間非正式交流程度、企業與中介機構的聯系程度仍處于的一般水平,還不能完全滿足高新區企業日益增長的科技需求。

3.3 技術創新人力與資金投入相對不足

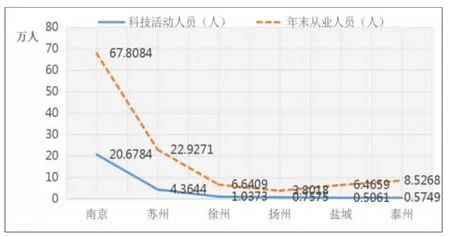

從集群創新投入方面看,揚州高新區年末從業人員規模落后于其他5個地區,處于末端,這在一定程度上反映出該區創新要素中的人力資源投入有待提高。2016—2021年江蘇省6個地區高新區人力投入對比如圖11所示。

圖11 2016—2021年江蘇省6個地區高新區人力投入對比

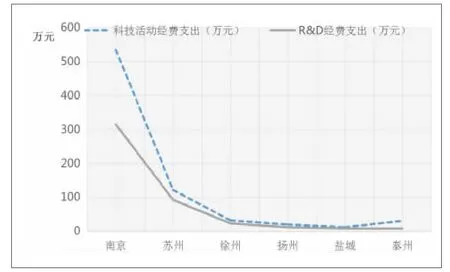

此外,在經費投入包括科技活動經費支出、R&D經費支出方面,揚州高新區經費投入水平遠遠低于南京高新區、蘇州高新區,僅與鹽城高新區相當,落后于其他4個地區。2021年江蘇省6個地區高新區經費投入對比如圖12所示。

圖12 2021年江蘇省6個地區高新區經費投入對比

3.4 經濟績效與經營成長效益水平不高

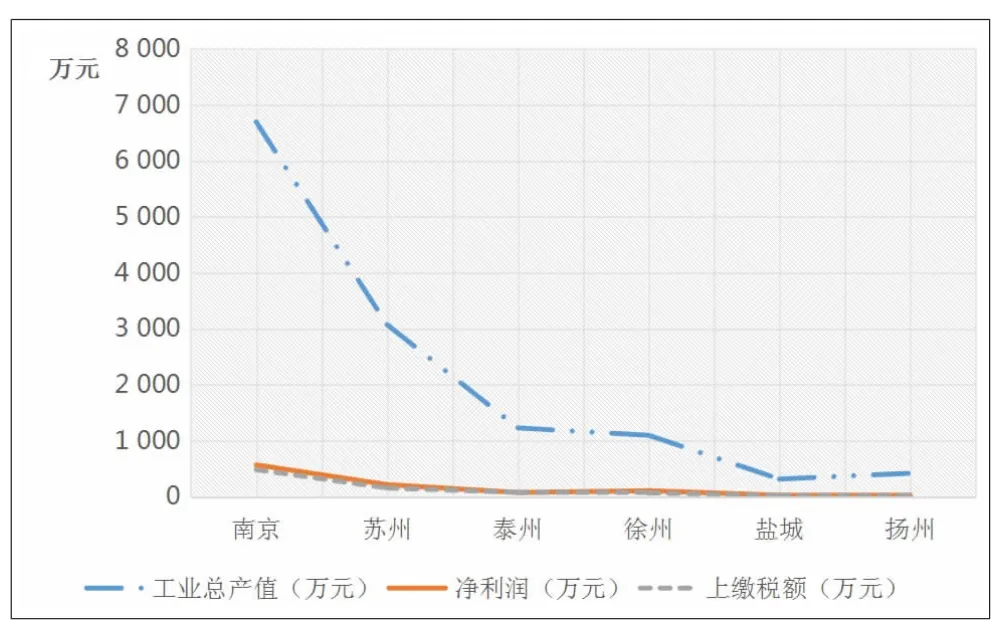

從集群創新產出能力看,揚州高新區的工業總產值、凈利潤和上繳稅額等方面在江蘇省內6個地區排名靠后,經濟績效需要進一步提高(如圖13所示)。與此同時,在技術收入和總收入的比重方面,揚州高新區技術收入與總收入的比值約為3.48%,遠低于南京高新區的16.81%和蘇州高新區的9.36%,接近鹽城高新區的3.625%,可以看出揚州高新區經營成長效益不高,需要進一步提升高新區的創新產出能力,促進高新區長久可持續發展。

圖13 2021年高新區經濟績效對比分析

綜上所述,揚州高新區的產業整體發展規模相對偏小,產業仍處于發展和集聚階段,資源轉換能力較低,經濟規模和效益都需進一步提高。

4 加速發展高新區高新技術產業集群的對策

4.1 營造產業集群創新環境

充分發揮政府主導作用,培育良好的產業集群創新環境。營造良好的政策環境。政府應該通過制定一系列的優惠政策、完善地方法規、加大知識產權的保護力度等舉措,規范高新技術產業集群公平競爭,促進產業集群有序發展[3]。提供完善的基礎設施。園區需進一步完善通信設備及信息網絡、提升交通便利度、完備水電公共服務等,為園區的產業集聚及區域創新提供優質的公共環境[4]。

4.2 產業集群自我成長實現

積極發揮企業主體作用,促進集群的自我成長。一是園區內企業應該秉持“共享”理念,加強和上下游關聯企業的交流和合作,分享要素市場和產品市場,做強產業鏈,提升市場競爭力[5]。二是園區內企業應該秉持“共贏”理念,加強與中介機構的聯系和合作[4],加強與園內外高校、科研機構的溝通交流,通過“產教研”合作,將高校、科研機構的研究成果產業化,通過落地企業,實現其市場化。最終,不斷提升園區產業集中度與產業聚合度,促進集群自我成長與壯大[6]。

4.3 產業集群創新投入多元

積極發揮金融服務機構的扶持作用,實現創新經費投入渠道的多元化。拓寬融資渠道,不僅需要發揮政府財政資金的杠桿作用,而且需鼓勵金融機構創新金融產品和服務方式,多渠道支持高新企業科技創新。與此同時,需鼓勵、吸引各類投資主體從事風險投資活動,引導社會資金多渠道進入。通過建立社會化的合作引導資金,逐步形成以政府投入為引導、企業投入為主體、銀行貸款為支撐的多元化的創新投入資金模式[6]。

5 結語

以揚州高新區為研究對象,通過構建高新技術產業集群創新能力四維度評價模型及指標體系,對揚州高新區產業集群創新能力進行分析,找出其不足之處,探討其產業集群創新能力提升的有效路徑。本研究評價尚存在一定的主觀性,如何運用更科學規范的統計方法,對園區產業集群創新能力做出更精準客觀的評價,有待于今后進一步的深入研究。