那五位文藝老青年

王慧騏

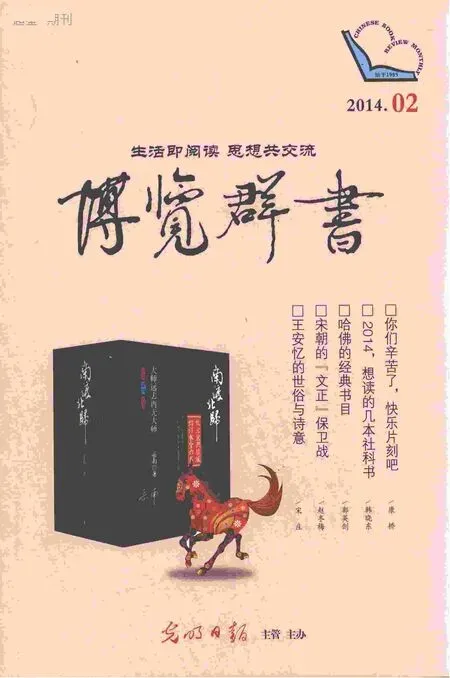

長達一年之久的編校之后,“五峰堂文存”終告面世。作為這套叢書的組織者和文字編輯,我感到一種特別的欣慰。值此之際,我想把文存的五位作者和他們各自的作品,印象式地介紹給讀者。

按照中國的傳統習慣,介紹擬以年齒為序。

先說金實秋先生。他是一位頗負盛名的文史專家,早年曾擔任過南京博院副院長和南京中國近代史遺址博物館副館長。他治學開闊,涉獵廣遠(出版過各類專著或編選的專集三十余部),汪曾祺先生在世時對其有過評價,稱“金實秋承其家學,長于掌故,鉤沉爬梳,用功甚勤”,并寫過一副嵌名聯送給金,聯曰:

大道唯實 小園有秋

金實秋與汪曾祺是高郵同鄉,上世紀八九十年代過從甚密,汪曾祺辭世后的這些年里,金實秋出版了多部關于汪曾祺的研究著作。此次收入“五峰堂文存”的《菰蒲深處說汪老》是金先生積多年之心血給汪老誕辰100周年的獻禮之作。全書共38篇文章,涉及汪曾祺生命和寫作的方方面面。不僅有兩人交往中不為世人所知的趣聞軼事,更有汪學研究領域至今尚未涉及的諸多切面,諸如汪曾祺與佛教之機緣探秘,汪曾祺與《漢武帝》之始末,汪曾祺與陶淵明的關系,汪曾祺書畫、畫跋之闡釋,汪曾祺在詩論和楹聯上的成就,汪曾祺與高郵民歌,汪曾祺與故鄉的水,汪曾祺的豆腐情結,汪曾祺的幽默,甚至汪曾祺的結婚時間考實,等等。金實秋文章的最大特點是讓史實說話,行文絕不空發議論,更無那種缺乏依據的東拉西扯、主觀臆斷,因而讀來有血有肉,切實可信,通過文章可得見作者登高望遠、兼收并蓄的學術視野。受邀為此書作序的費振鐘先生在序的開頭對同為高郵鄉黨的汪學研究者陸建華和金實秋二位的研究特點做了饒有意趣的比較:

與陸建華全面的汪曾祺研究相比,金實秋較專注于汪曾祺的個人性情與趣味。陸建華大處著手,從文學史角度,探討和闡發汪曾祺文學創作的當代價值,金實秋則從汪曾祺的才藝與知識中,鉤沉汪曾祺身上的中國人文精神。陸建華追求學術的嚴整,金實秋則類似古人雜記,往往從小事與細節上發明幽微。兩人之作,雖有差別,但對于汪曾祺研究無疑可以相得益彰。

此段文字我以為較貼切地概括了金先生這部新作的價值與特色。

次說譚金土先生。和金實秋先生的興趣點雖有不同,但兩人的性情卻有異曲同工之妙,即對所愛之學問肯得花大力氣深究,都有一種進入了便物我兩忘的“癡”勁。譚的主業是名檢察官,但業余愛好卻在收藏老照片上。積二十余載尋尋覓覓,已收得各類歷史老照片達五萬余幅,被尊為此項收藏國內第一人。更為可貴的是,他從這些老照片里不斷發掘其背后掩藏的故事,善于運用各種史料分析、提煉出照片所折射的時代風云、社會萬象和民俗風情。關于老照片,這些年里譚金土寫下的各類研究、品讀文章已有了百萬字之多。但他此次提交給“五峰堂文存”的《童年·故鄉》則是一部散文與童話各占一定篇幅的結集。就文章而言,似乎與老照片無關。他寫的是自己的故鄉,采用全紀實的筆墨,每一篇都是過往歷史的生動再現。人物及其活動的場景雖已定格在歲月的深處,但描繪栩栩如生,觸手可及,文字的效應不亞于鏡頭的作用,閱讀時浮現于你眼前的儼然是一幅幅上世紀五六十年代江南農村特征明顯的老照片。譚先生在這組總體為《望岸莊紀事》的作品前面,有一篇類似于引子的文字,再清楚不過地表明了他的寫作主張,他說:“記錄望岸莊人的生活,記錄已逝去的或尚存的望岸莊人昔日的生活,一種可能與現代大多數人不相同的生存狀態,但卻是望岸莊人曾經的生活”,“社會是每個人生活經歷的組合,歷史就是英雄和百姓生活的描述”。望岸莊是譚先生出生并留有青春印記的地方,他在這些記錄文字里所流瀉的真情,構成了這部書最為叩擊人心的精彩所在。和他如今生活在同一座城市,也同樣有著鄉村生活背景的蘇州大學王堯教授在讀了譚先生寫故鄉的作品后,深有感慨地說道:“一個真正的散文寫作者,他的文字始終會流連他的故鄉,故鄉不僅在文字中也在文字之外”,甚至認為,“故鄉是散文寫作者無法抹去的‘胎記’”。

譚金土這部新著的另一個亮點,是他和自己尚在小學念書的外孫女共同創作的24篇童話。這些作品產生于公孫之間的互動,可愛的小姑娘纏著外公講故事,外公在講的過程中,注意調動和啟發孩子的想象力,讓她也參與進來,要求她變出花樣講給外公聽,這么一來一去的,一老一少的創作潛力都得以充分發掘,幾萬字的作品就這樣一篇篇地誕生了。這件事本身就很像一則充滿了愛和美的人間童話。而作為促成這些互動成為一件藝術品并得以流傳的主導者,金土先生不泯的童真委實可歌可贊。

再說顧志堅先生。一位認識不到兩年的新朋友,但又仿佛三百年前便已熟稔。他是我的同鄉,共飲一條運河水的揚州人。讓我心悅誠服的是,談起這座千年古城的諸多方面,他可以稱九牛,而我只是一毛。在我眼里,他是真正的揚州通。揚州人喝茶,揚州人洗澡,揚州人聽書……歷史、經濟,文化、民俗,三教九流,五行八作,大到一座古寺,小到一碗面條,從古至今,來龍去脈,枝枝末末,他全能給你說出一二三四五來。

他年輕時代便酷愛讀書,不僅博聞強記,而且擅將各種知識點打通,為己所用,所以他后來出手寫文章,是件十分自然水到渠成的事,先前所有的積累找到了傾瀉的出口。2006年,他出過一部名為《屐痕文錄》的散文集,是他行走、觀察與思考的記錄。14年后,他又出新著,書名也由前順延而來,謂之《屐痕文續》。20萬字的作品分為兩部分,一部分是散文,一部分是他近年所作詩詞。散文共17篇,其中6篇是寫他曾生活多年的水鄉興化的風土人情,寫那里的漁事、婚俗,冬日舊景,名鎮今昔,菜花蟹汛;另外,11篇是游記,8篇寫國內,3篇說海外。都是親身歷驗,由所見而引發所思。他的文字干凈而洗練,對某一座城市或某一處景點的描述也都側重于人文底蘊的展示與開采。看得出他的旅行大都有備而來,出發前把功課做足,行進中便有的放矢,勞而有獲。著名詩人馮亦同先生雖也游歷甚廣,但仍為顧志堅的這些“滿是津津有味的文字”按捺不住地叫好。他在本書的序言中寫道:

從名勝典故、風俗民情,到域外風光、奇聞逸趣,以及出行中的觀感、遭際和相關事宜,娓娓道來,引人入勝,動人遐想。

慧眼識珠的馮亦同讀罷書中那些“水鄉紀事”的篇札,認為作者“是位出色的水鄉風俗畫手、水鄉風情的行吟者”,而對更見“博聞廣識和文采斐然”的若干長篇游記,則給出了它們是“加長版和擴大了范圍的鄉土文字”的評價。馮亦同眼光的老辣恰恰就在于此,他可謂抓住了顧志堅散文作品的最重要的內核,即這些作品貫穿始終的一根主線,是作者血液中無法更改的那種鄉土情懷——哪怕走出了千里萬里,“從‘地球村民’的視角來看”,他所關注和捕捉的若干個視覺影像與歷史陳跡也都無不與更廣泛意義上的鄉土有關。

《屐痕文續》中作者可能更看重的是那107首詞牌多變的長短句。據我所知,這些詩思凝縮的藝術佳構是作者近幾年功夫下得最深,也最能反映其爐火純青、漸入佳境的人生格局和對世界、世事的識見形態。毫無疑問,一首只能容納近百字的詩詞,通過語言對環境或事件的描述,進而表達某一種思想和意境,這是一種難度極大的藝術表現項目,分明就是螺螄殼里做道場。所謂一字見景,一句現情,字隨景移,情因景生。顧志堅年輕時便有這份雅好,如今卸去了繁俗,如老僧入定,心無旁騖地揣摩、修煉起了這門最見功力的藝術之道來。

接下來說羅光輝。他和我同庚,都屬馬。結識已30 多年。他是一名正師職退休的軍旅作家,業余寫作已堅持了快40年。初識時他在位于南京的解放軍陸軍指揮學院學習,我在一家青年雜志社就職,他因投稿而成為我的重點作者。后來我調到出版社、報社等單位工作,他在解放軍原國際關系學院不斷地進步和發展。雖生活在同一座城市,但無太多交集。彼此的緣分皆因了寫作友誼從青年時代一直延續至今。承蒙他的信任,每一次作品結集交付出版這樣的大事總是全權委托給我。進入新世紀的這20年,是他散文寫作日趨成熟的重要階段:2000年他出版了《軍號與玫瑰》,2005年出版了《秋色之旅》,2009年出版了《令人眷戀的風花雪月》,11年后的今天捧出了這本《似水流年》。

很榮幸的是,我是羅光輝前后四本書的文字編輯,他在寫作上跨出的每一步,我都是見證者。羅光輝的寫作我最深的印象是,他始終保持一種豐沛的生命激情。無論寫高山流水、親情鄉愁,還是記所行之思、所讀之悟,都能發現字里行間有他對生活無處不在的熱愛的笑容和博大的寬容之心。羅光輝當年施教的學員、如今仍在軍中服役的女軍官孫瑩在這本書的代跋中,寫他眼中的首長“對這個世界充滿著向往和好奇”,并列舉了羅光輝作品中的若干實例證明他的那顆好奇心。的確,庸常的生活,不斷重復的日子,甚至來自生活的種種重壓,使得好奇心往往離我們而去。女軍官孫瑩對其首長羅光輝作為一名作家本質特點的探尋,我以為和我所說的內在的生命激情,應當是互為印證互為貫通的,或者說好奇心是生命激情的一種外化。而作品唯有注入了作者的生命激情,它才有可能站立起來,走進讀者的心里。2019年春節前夕,我去醫院看望剛剛做了心臟手術不久的羅光輝,當時他很虛弱,沒想到三個月過后,我邀他來蘇州常熟參加一個活動時,他已恢復得很好。這一年的夏天,他又跑了很多的地方,去了北戴河,去了錫林郭勒草原,還去了福建重訪當年剛剛入伍時住過的老營房。他生命力的旺盛令我敬佩。而激情其實正是文章中的一種元氣,相信讀者從羅光輝的作品里能感受到這股氣的存在。

臨了說花善祥先生。與上述四位的人生經歷有所不同的是,花善祥一直工作和生活在基層,每天都是和最普通的農民群眾、農村基層干部打交道,所謂與泥土共呼吸,這句話放在他身上再貼切不過。我們一直強調作家要深入生活,體驗百姓的疾苦,花善祥的得天獨厚,是他原本就在別人要去深入的生活之中。他對中國幾代農民本質上的認識,比我們這些長期待在城里的人分明要強得多。他的這部《楊樹莊風情錄》寫的都是他爛熟于心的鄉人,是他從小到大一路走來的所見所聞。他筆下的人物和一幅幅生活場景,一直就存放在他記憶的庫房里,只是眼下他給這些故事注入了一汪生命的活水。我是懷著一種特別激動和十分恭敬的心情為善祥的這本書寫序的。在序中我寫到了對花善祥這些作品深層次意義的認識。鄉村與土地給予這個小我一歲的農家子弟的博學、豐富與深刻,是的的確確令我時感汗顏的。

還想說的一點是,花善祥收入這部集子的作品在成書以前,實際已經歷了一次市場的檢驗。他每篇作品寫出后,第一時間總放在家鄉一個影響力較大的微信公眾號上首發,讓鄉親們評頭論足。我多次留意過讀者對他作品的反饋意見,發現他筆下的人物命運牽動著相當數量的閱讀者的心,他們在留言欄里留下的那些文字飽含著對一個鄉土作家最高的敬意。

在我之前已有年輕的閱讀者,從花善祥的作品里讀出了山藥蛋派文學的創建者趙樹理先生的文字中所特有的那股氣韻,并以專文發表了研討性的文字。我知道,退休后的花善祥依然還住在村里那座蓋了已有些年頭的小院內,門前不大的自留地上長著他和夫人一道打理的各種新鮮的菜蔬,晚來找幾個鄉鄰喝杯老酒,說說舊事,他滿口的方言告訴我們,這是一個永遠不會背叛家鄉的智者。他不只興趣盎然地打撈那些幾近沉睡的歷史,還在以他獨有的敏銳和忠誠記錄著日月星辰在當下呈現的各種面孔。

或略地說完了我的這五位朋友。他們中前兩位已入古稀,后三位同我一樣也都過了耳順,但共同點是,都還有股不服老不服輸的心勁。這令我想到了“文藝老青年”這個詞。文學和藝術(或由此派生出來的研究)是幾位老來依舊還積極投身其中的一項精神活動,雖走過的人生道路各有迥異,但心中之愛相同,性情和興趣相同,他們不因年邁而虛度時日,老有所為,以筆寫心,以各自不同的視角寫蒼生寫世界,寫出自己獨立的思考。所謂“老”指的是年齡,而“青年”才是他們實際的生命運行狀態。

最后解釋一下這套書的總名。將五位友人比作山峰,是一種祝福,而無拔高之意;山有大小高低,重要的是昂首而立,有自己的一份風骨在;此山不與他山同,也就足矣。借用此意與諸友共勉。

(作者系中國作家協會會員,曾任新華報業傳媒集團圖書編輯中心主任。)