基于建模,促進化學概念的深度學習

孫嵐 盧偉

摘要:本文對建模教學和深度學習路線進行闡釋,設計了科學建模的教學過程,對化學概念進行深度學習。以“氣體摩爾體積”一課的教學為例,按照建模教學的環節,設置一系列活動,并引入PhET仿真互動軟件作為輔助工具,有利于化學概念的深度學習,促進學生化學核心素養的發展。

關鍵詞:建模教學;深度學習;氣體摩爾體積;PhET仿真軟件

文章編號:1008-0546(2022)04x-0041-04

中圖分類號:G632.41

文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2022.04x.012

一、建模教學

建模教學是20世紀90年代在美國發展起來的一種新的教學方法,它可以解決傳統的“講授-示范”教學模式中存在的很多問題[1]。科學模型和建模能夠提升學生對復雜現象和問題的理解和解決能力。科學模型指的是對一個復雜系統的簡化和抽象表示,目的是用來解釋或者預測某些科學現象。建模即產生科學模型的過程,是一個動態的歷程[2]。美國的科學建模已經走過了三十年的歷程。科學建模從理論產生、發展到成熟經歷了四個階段,包括科學理論、教學理論、實踐檢驗、實踐發展[3]。從實踐中最終得到的產物,對我國的教學改革也有很大的借鑒作用。美國的Samia等人提出了GEM循環教學法[4],將建模教學分為生成模型、評估模型、修改模型三個環節。本文依據建模教學的理念,融入深度教學的思想,對“氣體摩爾體積”一課進行教學設計。

二、關于“氣體摩爾體積”的研究

1“.氣體摩爾體積”教材分析

“氣體摩爾體積”位于人教版必修一第二章第三節“物質的量”一節中的第二課時,“物質的量”貫穿整個高中知識的學習當中,對于高中化學知識來說是銜接和橋梁的作用。“氣體摩爾體積”是中學化學中的基本概念,是“物質的量”概念群中的一個重要工具。這一概念的教學價值絕不僅僅只是讓學生知道“在標準狀況下,1mol任何氣體的體積約為22.4L”。化學概念是理解、掌握其他化學知識的基礎。根據建構主義,學習是主動建構知識的過程。因此在概念的學習中,要讓學生主動去建構,通過自己的分析、探究、感悟,從而得到正確的概念模型。

“氣體摩爾體積”一節中可通過讓學生自主構建微觀粒子模型,從微觀角度去探究固、液、氣三態物質的體積差異;運用控制變量法來構建影響氣體體積因素的定量模型,最終對“氣體摩爾體積”這一概念有深入認識。

2“.氣體摩爾體積”教學的相關研究

“氣體摩爾體積”一課的相關研究并不多,近些年主要集中于氣體摩爾體積測定實驗的改進。例如:榮鳳娜利用手持技術來測定氣體摩爾體積,利用現代科技拓展學生視野,計算得到了氣體摩爾體積的具體數值,從而促進學生對概念的深刻理解[5]。而對于課堂教學設計的研究,近十年中,不足十篇。江敏引導學生從微觀角度了解分子和原子的相對大小,原子排列方式,以及氣體分子周圍的巨大空間,從而生成氣體摩爾體積的概念[6]。歷晶等設計了“CPCP課堂模式”,將課堂解構為多個版塊,將版塊解構為多個教學行為,將教學行為解構為多個教學行為對,討論了“氣體摩爾體積”教學中的教學邏輯[7]。徐宇峰等融入化學史,讓學生感受氣體摩爾體積這一概念的發展歷程[8]。喻俊等基于大概念教學,梳理概念體系,提出任務主題“探究氣體體積規律”,整堂課的活動均是圍繞主題來進行[9]。而利用建構概念模型來對氣體摩爾體積這一概念進行從淺至深的研究較少。陸余平曾在“氣體摩爾體積”一課提出過“宏觀—微觀—宏觀”的思維模型,對宏觀現象在微觀層面上提煉本質要素來構建模型,并通過模型來解釋宏觀現象[10]。但其研究年份較早,教學設計較為簡單。綜上,本研究基于模型建構,并利用仿真互動軟件PhET進行輔助教學,具有一定的價值。

三、教學思路

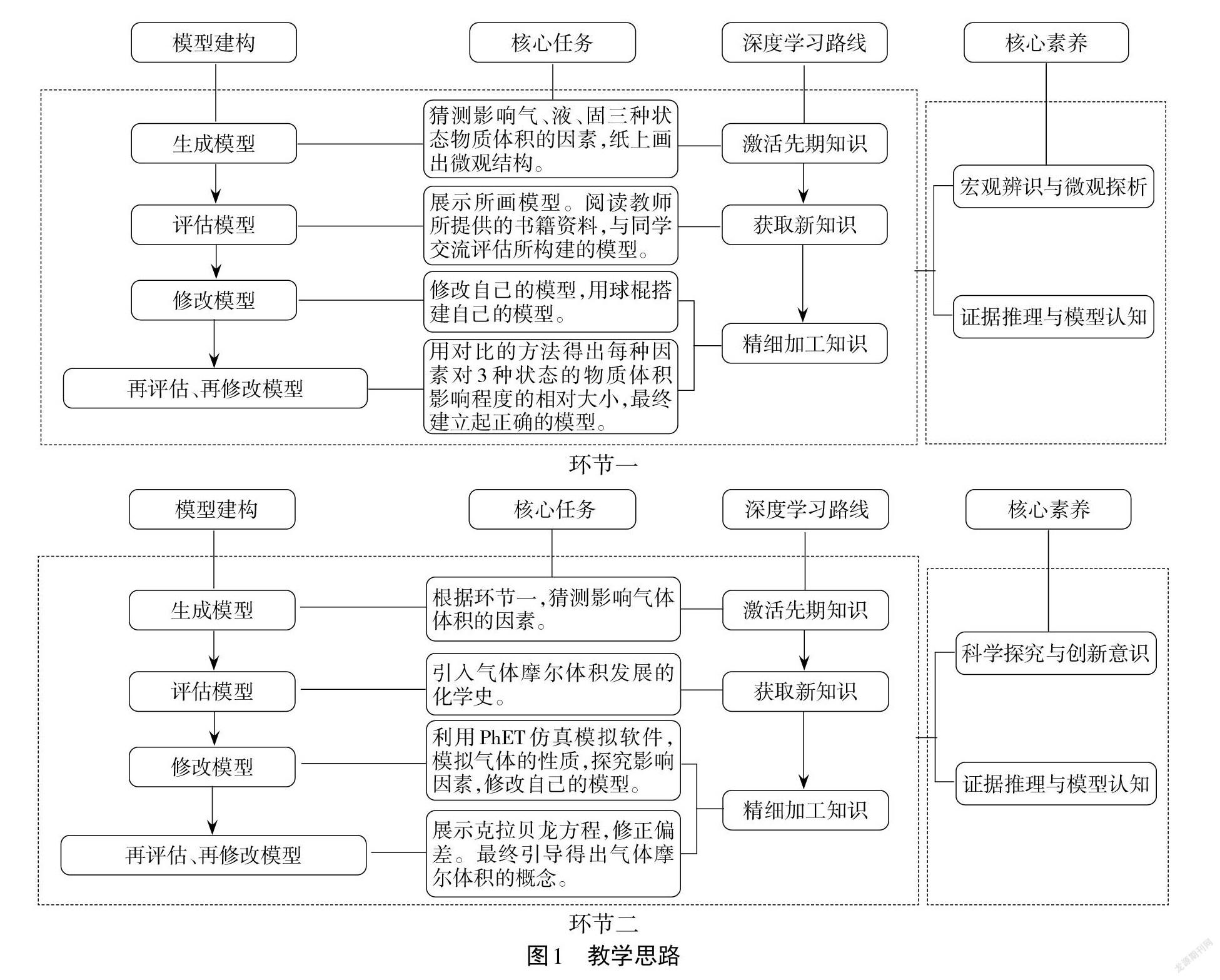

依據“氣體摩爾體積”的教學要求,教學主要分為兩個大環節,環節一為探究影響不同狀態物質體積的因素,為探究氣體體積的影響因素作鋪墊。環節二為探究氣體體積的影響因素,生成氣體摩爾體積的概念。依據建模教學的理念,本文的教學流程會將建模教學分為四個環節,分別為生成模型、評估模型、修改模型、再評估修改模型。

Eric Jensen和LeAnn Nickelsen兩位學者在其著作《深度學習的7種有力策略》中提出了DELC深度學習路線。DELC深度學習路線包括7個環節:設計標準與課程、預評估、營造積極的學習文化、預備與激活先期知識、獲取新知識、深度加工知識、評價學生的學習[11]。本文選用DELC深度學習路線的第四到第六環節作為課堂中學生深度學習的流程。模型建構的過程與深度學習路線相對應。其中“生成模型”的過程,即學生根據先驗知識,提出自己的模型,與深度學習路線中的“激活先期知識”相對應;“評估模型”即依據各種書籍、課本、視頻、實物等對自己和他人的模型進行評估,與同伴交流分享,與深度學習路線中的“學習新知識”相對應;“修改模型”即學生通過實驗探究、運用綜合思維來對模型進行修改;“再評估修改模型”,是對以上過程的循環重復,達到對新知識的精細加工和有效加工,最終得到正確的概念模型。

對兩個環節分別建立模型,并且第一個環節的模型能夠進一步幫助建立第二個環節的模型。具體設計思路如圖1所示。

四、教學流程

1.探究不同狀態下物質體積的影響因素

(1)生成模型

[教師]實物呈現0.1mol氧氣、0.1mol水、0.1mol鐵的體積。

[學生]發現其體積大小差異較大,猜測影響氣、液、固三種狀態物質體積的因素,并在紙上畫出每一種狀態下粒子分布的微觀狀態。

設計意圖:在物質的量相同時,不同狀態的物質體積大小比較才有意義。學生根據實物發現,同樣是0.1mol,氧氣、水、鐵的體積依次減小。該設計讓學生依據已有知識,建立起初步的一個模型。gzslib202204021613(2)評估模型

[教師]提供小組間交流引導。

[學生]展示自己所畫的氣、液、固三種不同狀態的微觀模型。與同伴交流自己的模型,評估他人的模型與自己模型的優劣之處。

[評價]學生設計的模型出現的問題:第一,學生的微粒數目錯誤,并沒有意識到0.1mol物質的微粒數是固定(不用畫出0.1mol的粒子,但要體現出微粒數固定);第二,學生只考慮到粒子的大小或者粒子之間的距離這兩種情況中的任一一種。

設計意圖:通過繪畫,展示學生已有的認知思維。通過組間交流互質,培養學生合作、質疑的能力。

(3)修改模型

[學生]交流后,對自己紙上所畫模型進行修改。用球棍搭建出修改后的模型。

[教師]為了使學生的思考更為方便,先要讓學生意識到0.1mol物質的微粒數目是相等的。

設計意圖:引導學生以小組合作的方式,通過“模型搭建”活動來幫助學生找出影響物質體積的因素,并理解這些因素是如何影響物質體積的。

(4)再次評估后,修改生成正確模型

[教師]引導學生用對比的方法得出每種因素對3種狀態的物質體積影響程度的相對大小。

[學生]總結:固體、液體難以被壓縮,粒子之間的距離小;氣體容易被壓縮,粒子之間的距離大。因此固體、液體的體積大小主要取決于粒子的大小,而氣體的體積主要取決于粒子之間的距離。最終建立起正確的結構模型。

設計意圖:再次評估使模型更加完善。最終得出的模型能幫助學生第二環節的學習。

2.探究影響氣體體積的因素,建立氣體摩爾體積的概念

(1)生成模型

[教師]氣體的體積主要取決于粒子之間的距離,那么哪些因素會影響粒子之間的距離?

[學生]猜測影響因素可能有溫度、壓強,以及它們之間的關系,建立初步的模型。

設計意圖:檢測學生的先驗知識,讓學生發散思維,提出正確的猜想,從而建立一個初步的模型。

(2)評估模型

[教師]引入化學史:1662年,波義耳提出波義耳定律,密閉容器中的定量氣體,在恒溫下氣體的壓力和體積成反比關系;1808年法國化學家蓋·呂薩克提出氣體化合體積的實驗定律,在同溫同壓下相同體積的不同氣體含有相同數目的原子;阿伏伽德羅修正了蓋·呂薩克的假說,提出“在同溫同壓下,相同體積的不同氣體具有相同數目的分子”。

[學生]了解化學史后,對于自己的模型進行評估。

設計意圖:回顧歷史,讓學生感受化學史的豐富內涵,可以有效激發學生興趣。科學家提出的理論可以作為學生評估模型的依據。

(3)修改模型

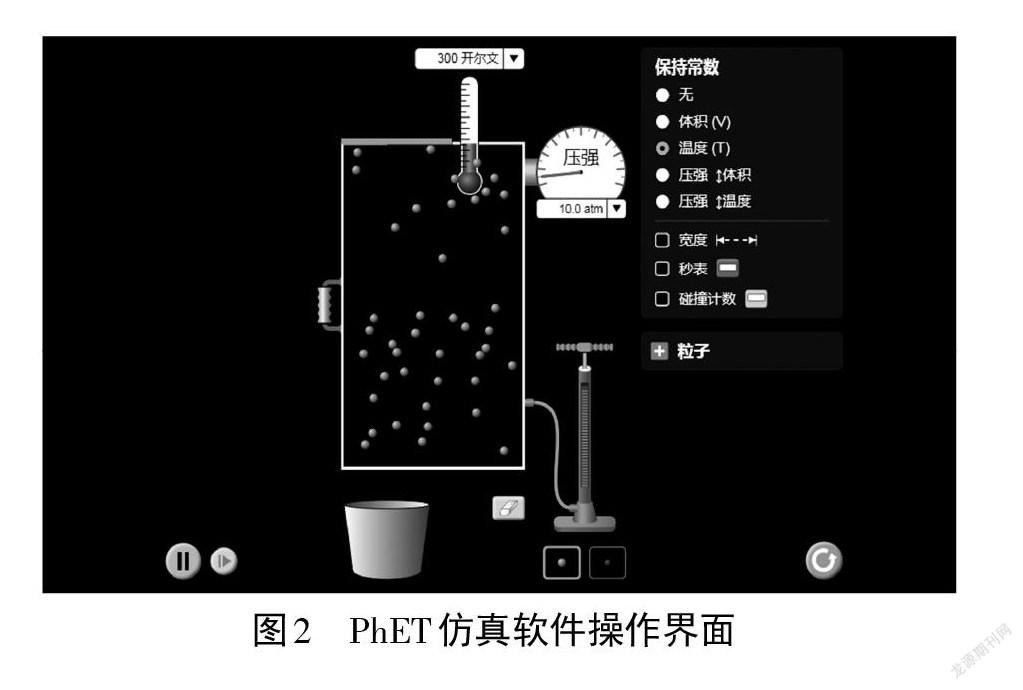

[教師]以壓強為例,演示PhET仿真模擬軟件設置,如圖2所示。

PhET仿真模擬軟件包括有化學、物理、數學、生物、地球科學等一百多種實驗。打開軟件中的“氣體性質”化學實驗,在軟件中設置溫度相同,投入微粒數目相同的同種粒子。此時壓強增大,容器的體積減小。PhET仿真模擬軟件還會顯示出具體的數值關系。

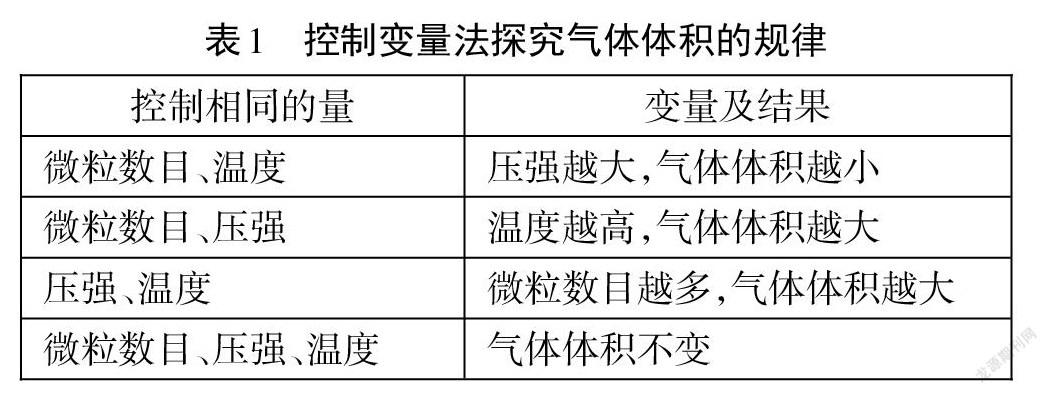

[學生]學生通過控制變量法來進行仿真操作,控制變量的過程見表1,分別探究溫度、壓強、微粒數目對于氣體體積的影響。

[評價]學生實驗后得到模型:PV=knT(其中,P為壓強,V為氣體體積,n為氣體的物質的量,T為溫度,k為未知常數),即為理想氣體狀態方程的雛形。

設計意圖:通過電腦軟件,可以利用數據和圖像直觀地展現氣體體積的變化情況,從定性到定量,有利于模型的建構。

(4)再次評估修改后,生成正確模型

[教師]展示克拉貝龍方程(理想氣體狀態方程)的化學史:一定量氣體,體積和壓強的乘積與熱力學溫度成正比,即PV=nRT,其中R為一個常數,為8.3145J·mol-1·K-1。修正學生的概念模型。理想氣體狀態方程解釋了氣體體積的規律。從而得出當微粒的數目、溫度、壓強一定時,氣體的體積也是一定的。那么在0°C,101kPa的條件下,1mol氣體的體積為多少呢?

[學生]通過理想氣體狀態方程,計算在標準狀況下1mol氣體的體積,得到數值為22.4L。

[評價]引出氣體摩爾體積這一概念,即單位物質的量的氣體所占的體積。

設計意圖:完善學生對理想氣體狀態方程的理解。自然引出氣體摩爾體積這一概念。經過兩個環節循序漸進的探究,學生對氣體摩爾體積這一概念理解更為深刻。

五、教學反思

1.PhET仿真軟件將抽象問題具體化

PhET互動仿真軟件是一種模擬概念、關系、系統或現象的動態環境。該環境允許用戶在其中與模型進行互動[12]。氣體體積的影響因素涉及溫度、壓強、微粒數目等,這個探究實驗在實際課堂中很難實現。傳統課堂在這一課時的教學上,往往會放棄該探究,而該仿真軟件則可以將抽象的過程直觀地呈現在屏幕上。本課中引入PhET仿真軟件,學生能夠直觀地看到溫度、壓強、微粒數等與氣體體積的關系。從而幫助學生理解概念,促進學生的思考與交流。PhET互動仿真軟件中還包括原子模型、pH值、分子極性、盧瑟福散射等多個化學仿真實驗。因此在學習以上內容時,也可以引入PhET互動仿真軟件,來幫助學生更好地理解。

2.建模與深度學習的融合

“氣體摩爾體積”這一內容屬于化學概念。如果只是單純地讓學生記住“標準狀況下,1mol任何氣體的體積約為22.4L”,那么學生的學習只停留在淺層的階段。本課先讓學生自行構建概念模型,發揮學生的主觀能動性。再通過一系列學生動手活動,實驗探究等在實踐中評估、修正自己所構建的模型。在這個過程當中,有小組合作的形式,也有個人分享的環節,盡量讓每個學生都能參與到課堂當中,不再游離于課堂之外。將建模與深度學習融合之后,對概念進行理解、深化、遷移和應用,從而使學生對于化學概念的學習從淺層走向深層。gzslib2022040216133.建模對于概念學習具有重要意義

概念模型的建構不僅讓學生掌握了化學知識,更讓學生建立起科學的思維方法。學生在概念構建的過程中,首先被激發先驗知識,根據先驗知識,教師才知道,要想學習新知識,需要為學生構造多少條件,從而把學生的水平提高到更高的層次。學生在評估和修改概念的過程中,發現原先概念中的錯誤之處,對概念的內涵進行延伸和拓展,進一步掌握概念的本質。因此,建構模型對于其他概念的學習也有一定的價值。

參考文獻

[1]張晉,畢華林.模型建構與建模教學的理論分析[J].化學教育(中英文),2017,38(13):27-32.

[2]史凡,王磊.論國際化學教育研究熱點:模型與建模[J].全球教育展望,2019,48(5):105-116.

[3]翟小銘,郭玉英.美國科學建模教育研究三十年概述及啟示[J].全球教育展望,2015,44(12):81-95.

[4]Samia,Khan.Model-based inquiries in chemistry[J].Sci?ence Education,2007,91(6):877-905.

[5]榮鳳娜.利用手持技術探究“氣體摩爾體積實驗”[J].化學教學,2015(9):48-51.

[6]江敏.架起宏觀與微觀之間的橋梁——從“氣體摩爾體積”到“火箭推進劑”(下)[J].中學化學教學參考,2013(07):1-5,8.

[7]歷晶,鄭長龍,婁延果“.氣體摩爾體積”教學邏輯評析[J].化學教育(中英文),2011,32(10):37-40.

[8]徐宇峰,彭小平.融入科學史和實驗探究的“氣體摩爾體積”教學[J].化學教學,2016(6):52-56.

[9]喻俊,葉佩佩.關注大概念的教學設計與實踐——以“氣體摩爾體積”為例[J].化學教育(中英文),2020,41(9):41-45.

[10]陸余平.以化學建模方法設計《氣體摩爾體積》教學過程[J].化學教學,2007(7):43-44.

[11]Eric Jensen,LeAnn Nickelsen.深度學習的7種有力策略[M].上海:華東師范大學出版社,2010.