家園溝通中“語言藝術”的實踐研究

文/戴琪烜 浙江省寧波市經濟技術開發區幼兒園

教師傳遞給家長的信息直接影響家長的家庭教育觀念和方式。儒家代表人物荀子的《荀子·榮辱》篇說:“故與人善言,暖于布帛;傷人以言,深于矛戟。”由此可見,一句同情同理的話就能給人很大的安慰,讓人感到溫暖。這樣的話語更容易被人接受。幼兒教師每天都會與家長進行溝通,溝通的對象包括幼兒的父母、祖輩、親戚,這些都考驗著教師的溝通能力。溝通時教師說話的藝術顯得尤為重要。基于此,我開展對家園溝通中“語言藝術”的實踐研究。

一、善于思考,因人施言

每位家長都來自不同的家庭,有自己獨特的想法和生活習慣,有自己特有的表達和接收信息的方式。因此,不同類型的家長在教育方式上存在很大的差異。教師要思考并分析他們的特點,將心比心,因人施言。

(一)針對事事不管型家長,曉之以理

有一類家長,他們的內心抗拒長大,就算經歷種種思想卻依舊停留在原地。甚至覺得孩子上幼兒園了,老師就應該負責孩子所有的事,自己終于可以解放了。這就是事事不管型家長的典型特點。而思思爸爸就是這類家長的典型代表。

有一次,班級進行主題活動親子小制作——風箏。家長們收到通知后開始忙碌起來,并把自己找到的做風箏方法發到班級QQ群里供大家參考。而思思爸爸開始了他的長篇大論:“幼兒園的小朋友做什么風箏啊?”“考慮一下我們這些‘搬磚’的哪有空看手機,以后有什么事老師你就不能給我打個電話嗎?”……一條又一條充滿負面情緒的信息被發到了群里,還好其他家長沒有被他的負面情緒所感染,有些家長反而開始開導起思思爸爸。

我的思考:

(1)停止思思爸爸擴散負面情緒是首要任務。

(2)馬上打電話,行動是關鍵。

(3)穩定其情緒是保障。

(4)有效說服他認同我的觀點是重點。

我的行動:

1.安靜地傾聽。

為了安撫思思爸爸的負面情緒,我選擇馬上打電話說明情況。由于思思爸爸性格比較直爽,情緒又特別激動,所以我耐心傾聽,等他一股腦兒地先把情緒發泄完。

2.表達想法。

等思思爸爸情緒平復后,我開始和他聊思思平常在幼兒園里好的表現。當他處于放松狀態時,我又及時提出了自己的合理建議:如果有什么不滿,可以跟老師私聊去解決,不要讓負面情緒在班級群中擴散。

3.感同身受。

在我表達想法后,可能又會引起思思爸爸一定的不滿,所以我緊接著采用了情感攻勢:“思思爸爸,我看您平時工作挺忙的,別的家長常常在群里聊孩子的事情,您每次都是在晚上才會出現。”讓他感覺我理解他的工作和難處。“回到家這么累了還要做孩子上學的親子作品,換成我也會感到很煩。”讓他感覺我是和他站在同一戰線的。

4.告知任務。

當思思爸爸心情愉悅時,我及時曉之以理:“思思爸爸,我還有一件事想和您說,其實思思已經不止一次告訴我您平時太忙,沒空陪她。您可以當這次的親子活動只是陪孩子玩,順便做個風箏,增近親子感情。這樣思思開心了,您不是也開心了?”我從孩子的立場告訴他做風箏的任務,讓他覺得做風箏不是為了老師,而是為了自己的孩子。

一番你來我往的電話交流后,在第二個星期一的早上思思拿來了燕子風箏。她驕傲地和小伙伴說:“這是我爸爸和我一起做的!”她特別有成就感。我趁熱打鐵,和思思爸爸進行了反饋,他很開心,表示以后一定多多配合我們的工作。

(二)針對心懷愧疚型家長,動之以情

另一類家長剛好相反,屬于事事都管,事事都問。由于熙熙爸爸工作的關系,熙熙平時都由祖輩在農村教養。偶然中,熙熙爸爸發現自己的孩子和別的孩子從各方面都存在著較大差距,于是決定將孩子接到自己身邊。他覺得之前沒有給孩子足夠的愛就特別想要補償,恨不得24小時都和孩子在一起,最好能跟著一起上幼兒園。

記得有一次,熙熙的眼鏡被其他小朋友弄壞了,晚上熙熙媽媽來接孩子時我們和媽媽說明了情況。哪知在晚上8點半左右我接到了熙熙爸爸的電話,他上來就是一通指責。他說:“我是孩子的爸爸,我有權利知道孩子在學校發生的任何事情,你們和媽媽說了后也是需要和我說一下的,我一直等著你們的電話,結果還要我打給你,你是怎么當老師的?難道是因為我兒子是后來才來的,所以你就不放在心上了,是嗎?這個幼兒園不讀了,我也可以去別的地方。我和你們幼兒園的領導是朋友,信不信我明天去園長那兒告你的狀去!”他的情緒一直處于激動狀態。

我的思考:

(1)穩定情緒是前提。

(2)確認傳達情況是關鍵。

(3)用真誠的語言打動家長是策略。

我的行動:

1.找準時機。

熙熙爸爸情緒比較激動,所說的都是指責老師的話,我只有抓到他說話停頓的間隙讓他給我一個解釋的機會。此時熙熙爸爸也已經說累了,正好可以聽聽我的“辯解”。

2.闡述事實。

因為晚上放學時我已將今天的事情傳達給了熙熙媽媽,但是爸爸的表現像我們故意隱瞞事情,不讓他知道,所以我要向他確定媽媽是否轉達,并告訴他我們處理孩子事情的方法,與媽媽面談比較恰當,并沒有針對他。

3.情感助攻。

等我把事情說了一遍后,再從當父母的角度出發去感受此事,體會熙熙爸爸的心情,并把自己的感受告訴他,讓他感覺此時的我不只是老師,還是一個“同病相憐”的朋友。

經過深入交流,熙熙爸爸反而向我道了歉,說自己一時火氣上來沒控制好,今天的事情確實是自己沖動了,并表達了想和我做朋友的想法。

(三)針對自以為是型家長,導之以行

還有一類父母,他們是土生土長的本地人,而且都是雙職工,平時由祖輩教養。他們認為自己無論在經濟上還是資源上都有著優勢,因此,常常看不起一些新城市人。每次發生問題他們認為這一切都是別人的錯,心里既要孩子成才,又舍不得孩子吃苦。睿睿家就是這類家庭的典型代表,睿睿外婆則擔當了他們家的主要發言人。

睿睿是小班第二學期來到我們班的,他一來我就覺得他和別的孩子有點不一樣,生活自理能力可以說是完全沒有達到他的年齡應該具有的水平。我總以為是他入學晚的關系。可是到了中班,他的生活自理能力還是沒有明顯提升。和班級的另外兩位老師分析睿睿的情況后,我們都認為孩子現在的主要問題在于家長包辦太多。于是我找了個時間和睿睿外婆好好談了談。可是外婆卻說:“我們家睿睿很聰明的,他只是比別的孩子小,所以他才不會穿衣服、褲子,那我們幫他穿一下就好了嘛,等他長大自然就會穿了,不用著急的。”

我的思考:

(1)分析幼兒情況,轉變家長想法是關鍵。

(2)說服家長認同我的觀點是重點。

(3)反復分析反復說服是策略。

我的行動:

1.分析利弊。

最重要的是給睿睿外婆分析現在這種情況對睿睿以后發展的利害關系。先分析做什么事是愛孩子,再分析做什么事是害孩子,最后分析孩子獨立生活后會出現的問題。

2.事實佐證。

分析完后,我馬上舉例說明,用我們的行動向睿睿外婆說明睿睿可以做一個獨立的孩子。“外婆,您看睿睿這么聰明、這么乖,您讓他自己動手,幫您做做事……在幼兒園我們讓他當值日生,他做得可好了,不僅做好了值日生的本職工作,還是老師的小幫手,他們組的小朋友也很認同這個值日生。”聽了我的話,睿睿外婆驚喜地問我:“真的嗎?”我說:“當然!睿睿是個聰明的孩子,只要我們放手,他就會越來越棒!”外婆好像有點想明白了。

3.持之以恒。

冰凍三尺,非一日之寒。睿睿現在的情況也不是我今天這么一次談話就能解決的,我只有不斷發現問題,不斷和外婆談話,才能改變她,從而改正孩子的缺點。

二、注意細節,因事而異

語言是交流思想的工具,也是交往過程中最直接便捷的方式。想要獲得比較好的溝通效果就要注意溝通的細節。同樣的事、同樣的話,顛倒一下次序,調整一下語氣,或者換個場合等,都會達到不同的效果。

(一)好事大聲說,壞事悄悄說

教師與家長溝通時,如果是好事可以在集體面前點名大聲說。如,放學時段,教師可以自然地和家長交流孩子今天做了什么樣的好事或者起了什么樣的榜樣作用,也可以在家長會上點名表揚孩子的優點。相反,教師應該把壞事留在私下單獨交流,可以采用以下幾種方式:在放學前給家長發個短信或打個電話,告知他晚上來接孩子時請先來辦公室談一下孩子的情況。告知孩子當媽媽來接你時,請你輕輕地告訴媽媽來老師辦公室一下,老師和媽媽有事要說。另外,當教師和家長談論孩子的問題時盡量不要當著孩子的面,可以讓孩子去教室邊玩邊等。

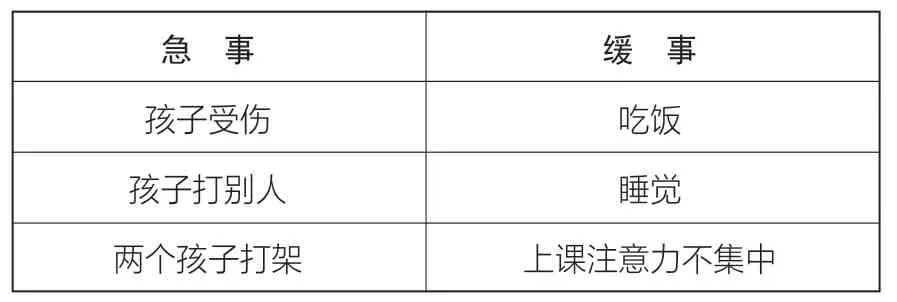

(二)急事抓緊說,緩事選時說

在與家長溝通時,要分清事情的輕重緩急,急事要抓緊說,緩事可以選時說。每當遇事時都要細細分析一下,選個合適的時間段和家長進行溝通(詳見表1)。

表1 急事、緩事舉例

(三)事實直接說,建議委婉說

作為父母,對孩子的任何事情都想要知道。那么作為教師的我們該如何將孩子發生的事情告訴家長呢?最有效的方法就是把事情的經過如實講解,不過分修飾,更不能添油加醋。把事實告訴家長,作為成年人的他們自己會去分析這件事情的對錯。當然,溝通的時候要注意方式,盡量說得委婉,讓家長容易接受。

我發現最近越越每次稱呼別人時不是喊名字,而是用“喂”代替。放學后,我先把越越爸爸請進了辦公室,用最直白的話語將整件事情和爸爸說了一遍,希望爸爸能在家多提醒他一下,并委婉地表達了自己的建議。爸爸聽后連連點頭感謝老師對孩子的關注,并表示一定配合老師,把越越的壞習慣改了。

在給家長建議時我并沒有直接給予家長具體的方案,而是反復運用“我相信”“有爸爸的幫助”這幾個簡單的字,讓家長感受到自己的重要性,并委婉地提出自己的建議,讓家長更容易接受并適當運用。

三、小小技巧,點睛之筆

與家長溝通時適當運用一些小技巧,會讓溝通更有效,讓家長更認可教師的專業性和真誠的付出,覺得把孩子交到你手里特別放心,一步步從觀望到走近,再到支持,最后到由衷地尊重和認可。

(一)溝通專業化——妙用效應

心理效應是在溝通過程中自然產生的心理現象和規律,具有積極與消極兩方面的影響。因此,我們在與家長溝通時要妙用這些效應,發揮其積極影響。俗話說得好:“好的開端是成功的一半。”心理學研究表明,外界信息輸入大腦時的順序會對認知效果產生重要影響,最先輸入的信息作用大,形成首因效應。因此,我們在初次與家長接觸時要注重言談舉止,而且不要太過急切,做好打“持久戰”的心理準備。除了第一印象,最后輸入的信息也起到很大作用,會形成近因效應。當你沒有運用好首因效應時也不要著急,樹立“只要想做好,永遠都不晚”的信念,重視每一次和家長的溝通,一定能開辟出新天地。當然,在與家長溝通時,我們一定要適度,不然刺激過多、過強、過久就會出現超限效應,引起家長出現不耐煩、麻木甚至逆反心理的現象。我們可以嘗試這樣做:(1)學著多換位思考,想想如果你是家長,希望老師用什么樣的方式和你溝通;(2)從說話轉為對話,使溝通成為雙向交流;(3)在與家長溝通時,一次說話的數量不宜超過10句,并要有意識地停頓,咨詢家長意見,多給家長反饋及交流的機會。

(二)溝通具體化——用心用情

教師在與家長溝通時不僅要體現專業化,還要付出我們的真心,注意方式方法。如果每次和家長溝通時都籠統地說:“××最近很棒!”“××是好孩子,不用操心!”……久而久之,不僅得不到家長的認可,還會適得其反,讓家長認為教師特別敷衍,沒有認真關心孩子。因此,教師在與家長溝通時要針對孩子進步的點滴細節進行具體化的表揚。如:小班孩子樂樂一個月來吃飯進步了,教師可以根據自己對孩子的觀察、支持等情況具體向家長反饋:“樂樂媽媽,您好!樂樂最近吃飯進步了不少呢!無論是不是他喜歡吃的菜,他都愿意主動嘗試,就算不愛吃,也愿意遵守我們的小約定,吃上三小口。而且,樂樂握勺子的技能也有進步哦!剛開學時,樂樂吃完飯地上會有很多飯粒,現在樂樂都能準確無誤地把飯菜送進自己的小嘴巴,我由衷地為他感到高興!”相信樂樂媽媽聽到這樣用心、具體的表揚心里一定暖暖的,會更加支持教師的工作。

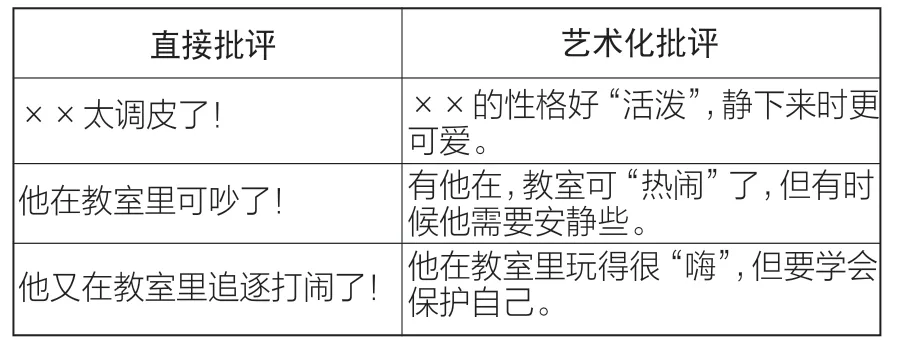

(三)溝通藝術化——改貶為褒

很多的證據顯示,我們都害怕受人指責。因批評而引起的憤怒,常常使人士氣低落,并且對應該矯正的事實狀況,一點也沒有益處。因此,在與家長的溝通中,我們一定要避免單方面的指責,要多用正面闡述,也可以嘗試用一些褒義詞去代替,讓批評也成為一種藝術(見表2)。這樣,才能讓彼此的溝通更順暢,效果更良好。

表2 “直接批評”“藝術化批評”舉例

說話是語言的藝術,溝通是心靈的橋梁。有可能一次“沒說對話”讓你對孩子的好一下子付諸東流,同時也可能因為一句話讓一個“固執”的家長變得配合你的工作。教師必須要有積極的態度,放下“教育權威”,在工作中善于思考,因人施言,才能產生有效的溝通。有效的溝通能拉近雙方距離,和諧互相關系,增進彼此感情。每一位家長都是獨立的個體,都有被認同、被尊重的需求,教師只有在溝通中用對方法,妙用技巧,才能讓溝通產生積極影響。讓我們試著在溝通時,了解擺首位,好話放前面,意見之后提,給出好建議,最后表期望,相信家長一定能信服教師的專業性,認可教師的真誠度,從而實現家園共育的雙贏。