搭“融匯+體驗”之梯,育新時代勞動學子

郭宏坤 李子君

新時代洪流中,“雙減”背景下,“勞育”的地位日漸提升,德、智、體、美、勞“五育并舉”的理念已經成為當下中小學教育的主旋律。在堅持立德樹人、推進“五育并舉”的時代背景下,東莞市常平第二小學構建“融匯+體驗”勞動教育課程體系,走特色化勞動教育發展道路。融匯,顧名思義,即融合、歸納,是指將勞動教育與其他學科教育融合、校內勞動與校外勞動相融合、校園文化建設與班級管理及少先隊建設相融合,整理并歸納出新的勞動課程體系;體驗,即通過學生的勞動實踐進行各種勞動體驗。通過“融匯+體驗”的方式,在學校教育各方面、各環節實施勞動教育,培養新時代勞動學子。

一、統籌規劃,把勞動教育做遠

1.準確定位,目標引領

在中共中央國務院出臺的《關于全面加強新時期大中小學勞動教育的意見》指引下,常平第二小學對學校勞動教育進行全面統籌,合理規劃,細耕小學勞動教育,明確學校勞動教育的長遠發展目標,即全面提高學生的勞動素養:讓學生樹立正確的勞動觀念,具備必要的勞動能力,培養積極的勞動精神,養成良好的勞動習慣和品質。這也成為學校構建勞動教育課程體系的總體目標。

2.架構落地,細化分工

學校成立了勞動教育領導小組及工作小組,細化分工,明確職責,以校長為學校勞動教育領導小組組長,下設分管勞動教育的行政,以及由專、兼職勞動教師和全體班主任組成的勞動工作小組,穩步推進學校勞動教育。

3.基地建設,因地制宜

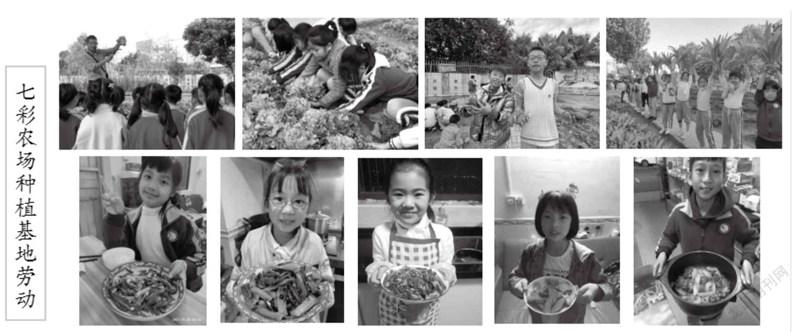

對學校勞動教育基地進行有效規劃、整體布局。如建設“七彩農場”種植基地、“東圃杏林”南國中草藥種植基地等,使學校成為勞動教育的溫床和搖籃。

二、課程建設,把勞動教育做厚

1.明確目標,構建課程體系

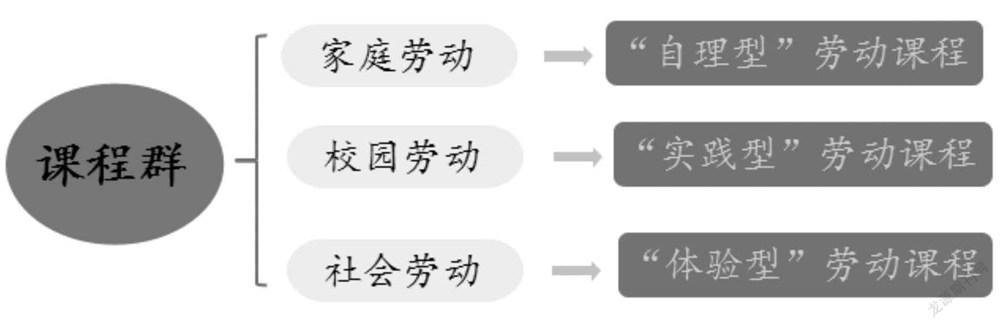

圍繞課程教育總目標,基于“融匯+體驗”的理念,對勞動教育進行頂層設計,深化勞動教育的內涵,將勞動教育建設為三大類課程群:一是以家庭勞動為主題的“自理型勞動課程”,二是以校內勞動為主題的“實踐型勞動課程”,三是以社區服務、社會實踐、職業體驗與綜合探究為主題的“體驗型勞動課程”。

2.精準施教,配套課程內容

根據三大類課程群實施精準施教,各類課程群配套有相應的教學內容。有機結合勞動教育課程的實施和校本課程的特點,根據學生的年齡特點和實際情況,系統設計實施各項勞動教育課程,讓孩子的勞動實踐能力與知識學習能力呈現螺旋上升、密切結合的狀態。比如,針對“自理型勞動課程”,學校設有“客廳我整理”“房間我打掃”等課程;針對“實踐型勞動課程”,比如勞動基地種植課程,包括課堂講授課、講授實踐課、實地參觀課、家庭實踐課等不同類型,即包括某蔬果的基本知識、種植、護理、烹飪等一系列連貫成體系的課程內容,由勞動技術課教師結合專業課教學,向學生講解傳授耕地、播種、鋤草、采摘、清洗、烹飪等知識,并親身示范、現場指導,一方面培養學生對蔬菜種植的興趣,鍛煉學生的勞動能力,也培養學生吃苦和團結合作精神,讓學生體驗勞動的艱辛與幸福。

3.厚植內涵,健全課程評價

學校勞動教育課程評價分為過程性評價和結果性評價。過程性評價包括學生勞動后撰寫的勞動日記、心得體會等評價性材料,學校統一制作“我是勞動小能手”勞動作業評價表,低年級主要由照片加簡單的心得體會方式呈現,中高年級撰寫勞動日記和勞動中的發現、收獲,再由學生、家長、老師三方對學生的勞動進行評分,以打“星”的方式呈現。結果性評價如:根據學生假期的居家勞動情況,評出每班的“勞動之星”等。學校在對學生勞動教育的評價中,堅持科學合理,學校、家長和社會多方結合,綜合評定。學校、家長和社會多方合力,促發學生的主觀能動性,激發學生的勞動積極性,還有利于提高學生的綜合素質,厚植學校勞動課程建設內涵。

三、三方聯動,把勞動教育做寬

基于“融匯+體驗”理念的引領,學校通過拓寬勞動教育途徑,整合家庭、學校、社會各方面力量,使家庭勞動教育日常化,學校勞動教育規范化,社會勞動教育多樣化,形成協同育人格局。我校以學校為主導,以家庭為主場,以社會為依托,逐步形成家、校、社三方聯動的勞動教育。

1.以學校為主導

校內勞動主要包括班級日常的清潔衛生、每月一次的大掃除、美化校園行動以及七彩農場種植基地勞動。學校充分發揮勞動課程建設和基地建設的效用,在以學校為主導的勞動教育中滲透勞動技能的教學與實踐。

2.以家庭為主場

家庭則承擔著“主場”角色,在學校主導下的家庭勞動分工,使學校成為讓學生每天進行適當勞動的主陣地。家庭勞動包括日常的家務勞動以及寒暑假的家庭勞動。

日常的家務勞動以鍛煉學生的自主管理能力為主,引導學生樹立家庭小主人意識,協助父母做力所能及的家務。

寒暑假期間,學校結合德育處的安排,根據各年段學生的特點,布置相應的假期勞動作業,并設立“勞動周”,進行每周打卡,以此讓學生養成良好的勞動習慣,熱愛勞動,堅持勞動,提高家庭責任感。

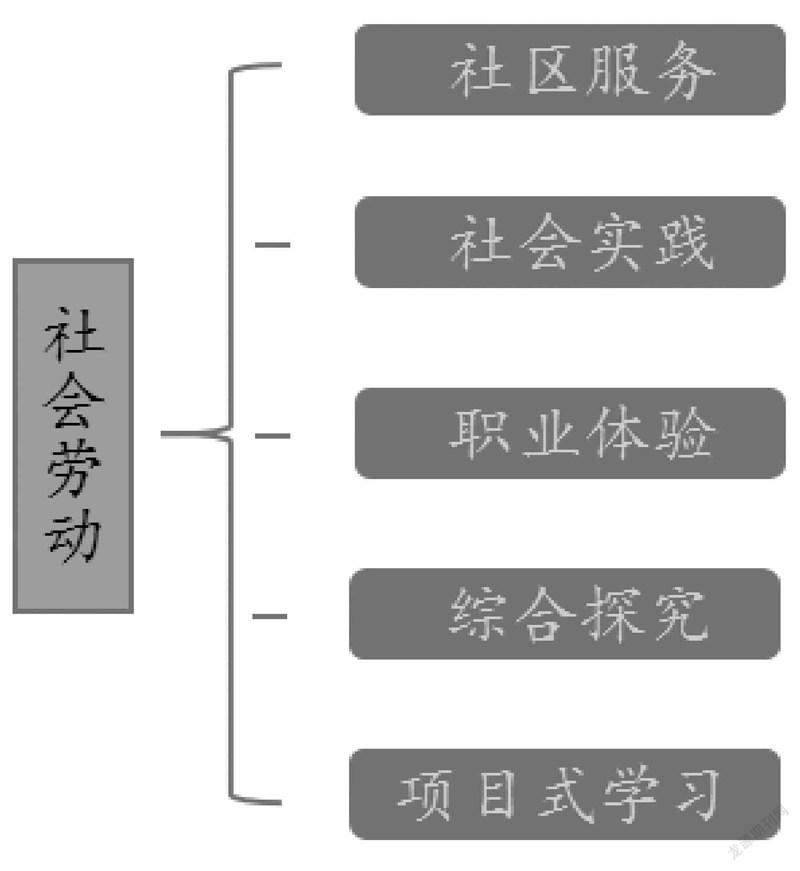

3.以社會為依托

學校勞動教育以社會為依托,充分挖掘周邊可利用資源,讓學生參與社區服務、社會實踐、職業體驗與綜合探究、項目式學習等。

如:深入社區參與社區勞動,包括社區敬老院“送溫暖”勞動,清掃社區街道,美化社區勞動等,讓學生體驗“清潔工”工作的不易。

組織參加“親近大自然,快樂小農夫”等校外實踐研學活動,豐富學生的勞動體驗。

到具有鄉土特色的校外基地勞動實踐,在實踐中進行職業體驗。如:參觀凱威針織制衣廠,通過采訪流水線工人,認識制衣的簡單工序。再如:組織六年級學生參觀沙湖口錦鯉廠,跟著養殖員探究學習養殖錦鯉的背后具備的要求與要素。又如:組織四年級全體師生及部分家長開展“稻香溢田園”活動,同學們在技術指導員的指導下割稻谷、打稻谷,通過體驗農夫的辛勤勞作,更加明白“粒粒皆辛苦”的道理。

通過融匯以家庭為主場、以學校為主導、以社會為依托這樣三方聯動的方式,我們的勞動教育廣度就變寬了。豐富的勞動體驗,提高了學生熱愛勞動、崇尚勞動的精神品質。同時,有助于他們形成正確的人生觀、價值觀。

四、科研帶動,把勞動教育做深

2021年,學校兩個市級勞動課題《鎮域推進小學勞動教育基地建設的實踐研究》以及《五育并舉視域下“融匯+體驗”小學勞動教育課程建構研究》成功立項,在常平鎮“東莞市首批實驗鎮研究專題”中,學校也成功申報鎮級勞動課題《“體驗式”小學勞動德育課程建構研究》。在課題主持人的帶動下,學校成立勞動教育課題研究小組,深入研究適合學校發展的勞動課程模式,以及全面推進勞動教育基地的開發、實踐方面的研究,在科研的帶動下,深化勞動教育課程改革。

在課題的引領下,學校勞動教育步上新的臺階,有效地把勞動教育與其他學科教育進行整合,有機滲透德、智、體、美育元素,做到“五育并舉”。以勞動基地種植課程為例,把勞動教育學科和其他學科教學相融匯,在勞動基地實地教學中,語文學科進行觀察日記、習作的撰寫;數學學科結合解決問題應用題的編寫與數據測量進行講授;美術學科為蔬果繪制“姓名卡”、實地寫生………有關措施為我校的勞動教育開辟了新的途徑,打開了勞動教育的新視野。

五、反思展望,把勞動教育做優

基于“融匯+體驗”的課程理念,通過家、校、社三方面課程的教育和實踐,勞動教育目標也初步達成,校園內涌現出大批熱愛勞動、崇尚勞動、誠實勞動的“和悅”學子。一系列的勞動課程也收獲了家長及社會的廣泛好評,家長在班級群、朋友圈紛紛為我校的勞動課程點贊。

在課程建設的實踐中,除了把勞動教育做得更細、更實、更厚、更寬、更深、更新之外,還應把教育的視野放闊、目光放遠。今后,學校將繼續完善勞動教育課程評價機制,納入家庭、班集體等方面的獎勵機制,評選“最美勞動家庭”“最美勞動班級”,讓評價更立體、更多元。再者,建立勞動教育課程資源庫,讓課程體系更完善、更成熟。