但愿你需要我

“我們認為你應該從圖書館退休,媽,”他說,手里拿著刀叉,“我們每個月都可以寄足夠的錢支付所有的賬單。你可以請一個管家來幫你。還可以雇個園丁。”

慶夫人的花園完全是她自己設計的,從來不需要別人幫忙。一片綠色的馬蹄形草坪將柿樹與花園中央隔開,花園中央有她做的苗床,上面長滿了嫩綠的香菜、箭葉紫蘇和泰國辣椒。她在火腿蛋松餅上撒了三次胡椒粉,當她確定自己的語氣中不會流露出憤怒時,她說:“我喜歡做園藝。”

“墨西哥園丁很便宜,媽。而且,你能得到的所有幫助都是你需要的。你必須為最壞的事情做好打算了。”

“我們經歷過的糟心事可比你多多了,”教授厲聲說,“我們已經做好了一切準備。”

“而且我還沒到退休的年齡。”慶夫人補充道。

“要講道理呀。”永聽起來一點也不像曾經的那個男孩。十幾歲的時候,他已經變成了一個他父母都不認識的人,晚上溜出家門去私會女朋友,一個指甲涂成黑色、頭發染成紫色的美國女孩。為了對這種情形進行補救,教授把窗戶釘得牢牢實實,但是永徹底解決了這一問題,他從博爾薩格蘭德高中畢業后不久索性私奔了。“我在戀愛,”永在拉斯維加斯給媽媽打電話時尖叫道,“但你們對這件事一點都不明白,是不是?”有時,慶夫人后悔曾跟他說她自己的婚姻就是她父親包辦的。

“你不需要上班掙的那點錢,”永說,“但爸爸需要你待在家里。”

慶夫人推開了盤子,那些雞蛋松餅幾乎碰都沒碰。她不會接受他的建議,一個婚姻連三年都維持不了的人。“這不是錢的問題,凱文。”

永嘆了口氣,因為媽媽只有在生他氣的時候才叫他的美國名字。“也許你應該幫幫爸爸。”說著,他指了指父親的馬球衫前襟,上面濺了一點荷蘭醬汁。

“看看這,”教授說,一邊用手指擦著污漬,“這都怪你惹我生氣了。”永又嘆了口氣,但是慶夫人沒有看他一眼,她用餐巾在自己的水杯里輕輕蘸了蘸。她不知道永是否還記得戰爭結束三年后,他們乘坐著一艘搖搖晃晃的拖網漁船逃離頭頓的情景,那艘超載的船上載著他的五個兄弟姐妹和其他六十個陌生人。在海上過了四天之后,他和其他的孩子被太陽曬得脫水發白,哭喊著要水喝,但那時只有海水。盡管如此,她每天早上還是用鹽水和唾液給他們洗臉,梳頭。她是在教他們,即使是眼前的艱難情況下,禮儀也很重要,而且再大的恐懼也阻止不了母親愛他們。

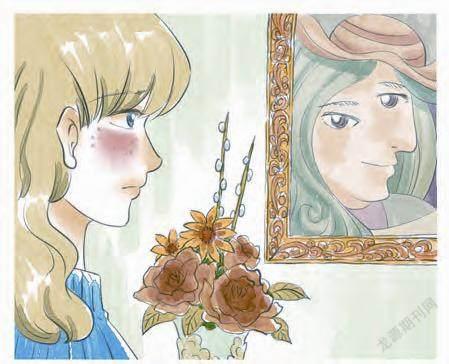

“別擔心,”她說,“污漬會洗掉的。”慶夫人俯身擦拭教授的襯衫時,她清楚地看到了那幅畫。她既不喜歡這幅畫,也不喜歡它那個鍍金的畫框。畫框對她而言太過華麗,對畫作而言顯得過于老氣。畫框和畫作之間的脫節更是放大了畫作最令人心煩的一個特征:畫中女人的雙眼從臉的同一側向外看的樣子。看到這雙眼睛,慶夫人感到非常不安,所以那天晚些時候,在永離去后,她將這幅畫搬到了教授的書房,把它面墻放著。

兒子來訪后不久,教授就不再參加星期天的彌撒了。慶夫人也待在家里,漸漸地,他們見朋友的機會越來越少。她若出門,不是去購物就是去加登格羅夫圖書館,那里的圖書管理員同事們對教授的病情毫不知情。她很享受這份兼職工作,為附近的小西貢居民整理和訂購大量的越南書籍和電影。如果他們是帶著問題來的圖書館,就會被帶到流通柜臺后面她的工位前。回答這些問題時,慶夫人總會有一種滿足感,讓她覺得自己的工作有價值,她還能感受到被人需要的那種快樂,哪怕只是短暫的一會兒。

中午下班收拾好東西準備回家時,她總有一種羞愧的恐懼感。為了彌補這一羞愧,她格外活潑地向其他圖書管理員道了別,并以極大的精力為家里的緊急情況做準備,仿佛她可以通過努力工作來阻止不可避免的事情發生。她用黃色的熒光膠帶標出了一條從床通向衛生間的路,這樣教授晚上就不會迷路了。在馬桶對面的墻上,她貼了一個與視線齊平的標志,上面寫著“沖水”。她列了一系列的清單,戰略性地貼在屋子各處,提醒教授該按何種順序穿衣,離開家之前該把什么東西揣進口袋,什么時候該吃飯。但還是教授自己雇了一位雜工在窗戶上焊上鐵條。“你不想我晚上偷偷溜出去吧,”教授把前額靠在欄桿上,無可奈何地說,“我自己也不想。”

對慶夫人來說,更緊迫的問題是教授每次外出回家后就成了個陌生人。丈夫經常堅持下午要獨自出去散步,他從來都不是一個浪漫的人,但有一次這個陌生人回來時拿著一個塑料管,里面插著一朵紅玫瑰。他以前從來沒有買過什么花,他更喜歡送耐用的禮物給她驚喜,比如說時不時送給她的那些書,主題一般是如何交朋友、影響他人或怎樣報個人所得稅。有一次他送了她一本她從未聽說過的作家的短篇小說集作為驚喜。但即便是下了這番功夫也還是稍稍有點不著調,因為慶夫人更喜歡長篇小說。這些禮物她都只看過扉頁,看到他在作者名字下面用優雅的書法寫下她的名字,就心滿意足了。但是,如果教授畢生都在練習書法,他是不會有一絲念頭送玫瑰做禮物的。他鞠著躬向她獻花,看起來像是患了胃痙攣。

“這是給誰的?”她問道。

“這兒還有別人嗎?”教授搖了搖玫瑰以示強調,其中一片花瓣花邊發黃,掉了下來,“這是給你的。”

“花很漂亮,”她不情愿地接過了玫瑰,“你哪兒弄的?”

“埃斯特班先生那里。他還想賣些橘子給我,但我說我們自己有。”

“我是誰?”她質問道,“我叫什么名字?”

他瞇起眼睛看著她。“你是燕,當然了。”

“當然了。”她緊咬嘴唇,抑制住想把玫瑰花折斷的沖動。為了教授,她把花插在餐桌上的花瓶里,但一個小時后她把晚飯端出來時,教授已經忘記自己買過花了。他一邊吃著焦黃的串烤老虎蝦和晶瑩的豆豉豆腐,一邊興致勃勃地談論著當天下午收到的大女兒的明信片,她在慕尼黑為美國運通工作。慶夫人仔細看了看瑪利亞廣場的照片,然后把明信片翻過來大聲讀背面的留言,上面說,很奇怪,廣場上居然沒有鴿子。

“旅行的時候,總有一些小事讓人銘記于心。”教授說,一邊聞了聞第三道菜,一碗苦瓜湯。他們的孩子從不喜歡這道菜,但它卻讓教授和慶夫人想起了他們自己的童年。

“比如說?”

“比如香煙的價格,”教授說,“我完成學業回到西貢時,就再也買不起我每天都抽的法國高盧煙了。進口價格太高了。”

她把明信片靠著花瓶放好了,這可以提醒他們別忘了他們曾經制訂的退休后游覽世界所有大城市的計劃。慶夫人唯一不考慮的交通工具是郵輪。開闊的水域會引發她對溺水的恐懼,這種恐懼十分強烈,因此她從不泡澡,甚至在淋浴時,她也會背對著花灑。

“你為什么要買這個?”教授問。

“你說明信片嗎?”

“不,我是說玫瑰花。”

“我沒買花,”慶夫人謹慎地說道,她不想使教授過于不安,但又想讓他知道自己做了什么,“是你買的。”

“我?”教授很驚訝,“你確定?”

“我十分確定。”她驚訝地從自己聲音里聽出了滿足感。

教授沒有注意到這一點。他只是嘆了口氣,從襯衫口袋里掏出了那本藍色的筆記本。“希望這種事不會再發生了。”他咕噥著。

“我想不會的。”慶夫人站起來收拾盤子。她希望自己的臉上不要流露出憤怒,她確信教授是打算把那朵玫瑰花送給另一個女人的。她端著四個盤子、一個湯碗和兩人的玻璃杯走到廚房門檻時,這些沉重的餐具晃晃蕩蕩的,讓她再也支撐不住。銀器丁零當啷地摔在瓷磚地板上,瓷器都打碎了。“怎么啦?”教授在餐廳喊道。

慶夫人盯著腳邊的湯碗殘骸。三個剩下的豬肉餡釀苦瓜狀如硬幣,濕淋淋地躺在碎片中間。“沒什么,”她說,“我來處理。”

當晚他睡著后,她來到了他的書房,靠在書桌旁的那張畫現在已翻了回來,正面朝前。她嘆了口氣。如果他一直讓畫對著這個方向,她起碼要給它換上更具有現代感、更符合它風格的畫框才行。她在他的書桌前坐下,桌子兩側是書架,上面擺著幾百冊越南語、法語和英語書籍。逃離越南時,他所有的書都落在了那邊,而這一遺憾煽動了他的雄心,想擁有多得看不完的書籍。幾十本平裝書雜亂地堆放在書桌上,她必須把它們推到一邊才能找到他那些筆記本,上面記錄了他近幾個月來犯的錯誤:他往咖啡里倒鹽,往湯里撒糖;有一次電話銷售員就打了一個電話,他竟然同意訂閱五年的《槍支彈藥》和《大都會》雜志;有一天他還把錢包塞到冰箱里,真是給“現金”(原文為“cold,?hard? cash”)添加了全新的意義,事后被她發現時,他開玩笑說是“又冷又硬的現金”。但是筆記中并沒有提到燕。慶夫人猶豫片刻后,在最近的一條記錄下寫道:“今天我把妻子的名字叫成了‘燕’。”她小心翼翼地模仿著教授的花體字,假裝她的所作所為都是為教授好。“絕不能再犯這種錯誤了。”

第二天早上,教授伸著咖啡杯說:“燕,請把糖遞給我。”過了一天,她正在浴室給他修剪頭發時,他問道:“燕,今晚有什么電視節目?”在接下來的幾周,他仍然反復用另一個女人的名字稱呼她,這讓她每天都在琢磨這個女人是誰。也許燕是他兒時的暗戀對象,或是他在馬賽讀研究生時的同學,甚至是他在西貢的另一位妻子,他從學校回家的路上去看她,但他卻告訴妻子他在學校辦公室度過了那些漫長的傍晚時光,一直在批改學生的試卷。她把每一次叫錯名字的情況都記錄在筆記本上,但第二天早上讀到她偽造的筆記時,教授總是毫無反應,沒過多久又繼續稱呼她為“燕”。要是再聽到那個名字的話,她覺得自己很可能會放聲大哭。

不知為何,雖然教授提到過他們以前一起做的許多事情,有些她都記不清了,但他卻從未提起海上的那段日子。越聽他講,她就越擔心是自己的記憶在慢慢消退。或許他們的確去過中央高地的茶園,坐在陽臺上的藤椅里品嘗榴蓮果味的冰激凌。也許他們真的在西貢動物園給溫順的鹿喂過竹筍?或者在濱城市場時,他們確實打跑了一個偷偷靠近他們的扒手,那個臟兮兮的、村莊已被炸毀的難民?

春去夏來,她接到的電話越來越少,最后索性關掉了電話鈴聲,這樣教授也不用接電話了。她這樣做是害怕有人打電話找她時,他會來一句:“找誰?”她更擔心他會跟他們的朋友或子女提起燕。她對從慕尼黑打來電話的女兒說“你父親現在身體不太好”,但沒有講得很詳細。有什么情況她更愿意跟永說,她知道無論她說什么,永都會用電子郵件轉達給其他孩子。永給她的語音留言里總能聽到油鍋的嘶嘶聲、新聞頻道的喋喋不休或是汽車的鳴笛聲。他只有很少的情況下才會用手機給她打電話。她很愛自己的兒子,但她承認自己并不怎么喜歡他,她對自己的這種念頭很惱火。但有一次她給兒子回電話時,他的回應又堅定了她的這個念頭。他問道:“你決定好了沒?到底要不要辭職?”

“我再告訴你最后一遍,”她把電話線緊緊地纏在食指上,“我絕對不會辭職。”

掛掉電話后,她繼續去忙自己的任務——更換教授昨晚尿濕的床單。睡眠不足使她頭痛不已,太多的家務活讓她背部酸痛,她的脖子因過度焦慮處于緊繃的狀態。該就寢了,她卻無法入睡,因為她一直在聽教授講話:在馬賽的地下室生活時,他住在蜿蜒而狹窄的勒帕尼耶街上,強勁的密史脫拉風(指法國南部從北沿著下羅納河谷吹過的一種干冷強風)會把他從街道的一邊吹到對面去?;學生考試時,數百支鋼筆劃在紙上的聲音具有催眠的作用。在他滔滔不絕之際,她端詳著屋外的街燈映入臥室的微光,想起了在中國南海上漂流時,月光是那么的明亮,她在午夜都能看清孩子們臉上驚恐的表情。她數著外面經過的汽車,聆聽著發動機的聲音,希望能盡快入睡。這時教授在黑暗中摸了摸她的手。“如果你閉上眼睛,”他輕柔地說,“也許能聽到大海的聲音。”

慶夫人閉上了眼睛。

九月轉瞬即逝。十月過后圣塔安娜風從山區刮向東部,像高速上的車流一般威猛,摧折了她種在花棚邊陶瓷盆里的埃及紙莎草的莖稈。她不放心教授下午獨自散步,于是悄悄地跟著他,與他保持幾米的距離。風太大,她抓緊了頭頂上的帽子。要是圣塔安娜風稍有平息,他們就會一起在露臺上看書。近幾個月來,教授看書開始喜歡大聲念出來,而且慢吞吞的。似乎每過一天,他念書的聲音就越大,語速也越遲緩。十一月的一天下午,他讀到句子的一半時突然停了下來,然后半天都沒有聲音,慌得慶夫人趕緊放下了手中那本陶瓊最新出版的小說。

“怎么了?”她把書合上了。

“這句話我都讀了五分鐘了。”教授盯著書頁說。當他抬起頭時,她看到他眼中含著淚水。“我的大腦在漸漸失去功能,是嗎?”

從那以后,她一有空就會給他讀學術方面的書,盡管她對學術話題毫無興趣。她讀著讀著就會停下來,因為教授隨時會背書似的回想起過去的事情來:第一次和她父親見面,他惴惴不安,而那時她在廚房等著被介紹給他;婚禮當天,炎熱的天氣和緊繃的領結差點讓他昏倒;三年前他們回到西貢,想看一下他們在潘清簡街的老房子,但一開始沒有找到,因為街道名已變成了奠邊府街。政權更替后,西貢也改名了,但他們不習慣稱此地為“胡志明市”。將他們從賓館送到老房子的司機很年輕,他不知道這個城市曾經叫西貢。

他們在離老房子還有兩戶人家遠的地方停了下來,但沒有下出租車。看到老房子后,她和教授悲憤不已,一想到這幫陌生人把他們的房子打理得如此破落,就不由得怒火中燒。季風時節的雨水沿著陽臺上的金屬柵欄沖刷而下,墻壁上留下的一道道銹跡在孤零零的街燈映照下,仿佛斑斑的淚痕。出租車的雨刷在擋風玻璃上嘎吱作響,這時一位上夜班的按摩師騎自行車經過,他手里搖著一個裝滿石子的玻璃瓶宣示著他的到來。

“你曾對我說這是世界上最孤獨的聲音。”教授說。

教授說這句話時,她正在給他朗讀戴高樂的傳記,她的手指正按著剛讀過的那個單詞。她不愿意回想早已失去的家園,也不記得說過這句話。“雨刷聲還是玻璃瓶聲?”她問道。

“瓶子聲。”

“當時感覺確實是那樣,”她撒謊說,“我好多年都沒聽到這個聲音了。”

“但我們以前經常聽到。在達拉的時候。”教授摘下眼鏡,用手帕擦了擦。有一次他去達拉山區的度假村開會,那時她懷孕了,留在西貢。“傍晚時你總想在戶外吃冰激凌,”教授繼續說,“但是燕,在熱帶地區吃冰激凌可不容易。你都來不及細細品味。除非你在室內,開著空調。”

“但奶制品會讓你消化不良的。”

“如果把冰激凌放到碗里吃,它立刻就會化成湯。如果放到蛋筒里吃,它會融化,流得滿手都是。”他轉頭沖她微笑著,她看到了他眼角處有糖豆般大小的黏稠物。“燕,你那時很喜歡吃紅糖甜筒。你還硬要我拿著,這樣你的手就不會變得黏糊糊了。”

一陣微風吹過,九重葛沙沙作響,這或許是圣塔安娜風再度降臨的前兆。“那不是我的名字。不管她是誰,就算真有這個人,也肯定不是我。”她說這話時教授吃驚地張大了嘴巴,她也被自己的聲音嚇到了。

“哦?”教授慢慢地合上嘴,戴上了眼鏡。“你不叫燕?”

“不叫。”她說。

“那你叫什么?”

她對這個問題毫無準備,她一直煩惱的是丈夫老叫錯她的名字。他們很少用大名稱呼對方,更喜歡親昵地稱呼他為“安”,稱呼她為“嗯”,在孩子面前他們則是“爸”和“媽”。只有朋友、家人和上司叫她,或是向新認識的人介紹自己時(在某種意義上,她此刻就在介紹自己),她才會聽到自己的名字。

“我叫莎,”她說,“我是你的妻子。”

“好的。”教授舔了舔嘴唇,拿出了筆記本。

那天晚上他們上床就寢后,她聽到了他均勻的呼吸聲。她打開臺燈,隔著他的身子伸手夠到了架在鬧鐘旁的筆記本。他的字嚴重退化,潦草不堪,她要看兩遍才能看清,她翻到有折角的那一頁,跟著飛天遁地的筆跡讀到頁面的底部時,終于破解出以下的內容:病情加重。今天她非讓我用另外一個名字叫她。必須把她看緊了——她舔了一下手指,把本子捻到下一頁——她可能不知道自己是誰了。她猛然合上了筆記本,只聽啪的一聲,但教授在床那邊蜷成一團,仍然沒有動靜。汗液和硫黃的味道從被單下散發出來。如果沒有輕微的呼吸聲和身體散發的熱量,他看上去像死了一樣,有那么一刻她真希望他死了,但這一刻像幻覺一樣轉瞬即逝。

天黑后她才回到家中。剛邁進前門的那一刻,就聞到了煤氣味。爐灶上放著水壺,但沒有點火。她的步伐和脈搏頓時加速,猶如從走路頃刻進入了沖刺狀態。她關了煤氣,隨后發現通往露臺的玻璃門微微露了道縫,她臨走前明明是關上了的。她從廚房的抽屜里拿起一支又長又沉的手電筒,慢慢地走近玻璃門,手中握著頗有分量的鋁筒讓她感到寬心多了。但是當手電光掠過露臺照在花園里時,她只看到了柿子樹和光閃閃的紅辣椒。

在走廊上,她看到了從教授書房里散逸出來的燈光。她從門框邊上往里窺探,發現教授正背對門站著,腳下就是她的那箱書,他的臉則朝著一個書架,那是專門給她放書的,上面擺著這些年來他送給她的雜志和書籍。教授跪了下來,從箱子里拿出一本書,然后起身把書放到書架上。他不停地重復這個動作,一次放一本。《隱藏的大溪地和法屬波利尼西亞》。弗羅默的?《夏威夷》。《國家地理旅行者:加勒比海》。每拿一本書,他都會小聲嘀咕,她聽不清他說什么,那樣子像是在讀書脊上的書名。《希臘的主要島嶼》。《耶路撒冷與圣地》。《世界文化:日本》。《意大利浪漫指南》。他撫摸每本書的封面時,都小心翼翼,非常輕柔,她意識到——這并非她第一次意識到——她不是他一生摯愛的人。

教授把最后一本書上完架才轉過身子。他看到她時的面部表情就是他四十年前和她初次見面時的樣子。那天她走進父親家的客廳時,就見過他這個樣子:他急得臉色發白,眼睛滿懷期待地眨動著。“你是誰?”他叫喊道,同時手已經抬起,作勢要防備襲擊。她的心跳開始加速,呼吸也變得沉重起來。她咽了下口水,發現口里是干的,但手掌心卻有點潮濕。她突然意識到這種強烈的感覺就是她第一次見到他時的感覺,當時他穿的白色亞麻西裝因為天氣潮濕弄得皺巴巴的,他手里的草帽貼靠在大腿上。

“是我呀,”她說,“我是燕。”

“哦。”教授說,他的手放下了。他重重地坐在扶手椅上,牛津皮鞋上沾滿了泥巴。她踩著地毯走向書架時,他的眼睛半睜半閉地跟隨著她,樣子很疲憊。她正要拿起書架上的《巴黎小街》準備夜讀時,發現他身子往后倒在椅子上,眼睛已經閉上了。很明顯,他再也無法去任何地方旅游了。她也一樣。旅游指南再也用不著了,她還決定從此再也不看自助書籍和生活小技能指南。然后她的目光落在了那本短篇小說上,書脊窄窄的,書都還沒有打開過。

一個短篇小說,她想,也就足夠了。

她挨著他在地毯上坐下,卻發現那幅油畫恰好在她身旁。畫上女人的眼睛長在一邊臉上,她背轉身子不再看畫,心想明天一定要給它換個新畫框。她打開了書,她能感覺到背后那個女人的目光越過她的肩膀在看她的名字,也就是教授用精準的筆法在作家名字下面寫下的那個名字。她不知道自己究竟懂不懂愛。或許懂得不算多吧,但是也足夠了,她至少知道她現在愿意為他做的事,明天她還會去做,后天也會,大后天也一樣。從一開始起,她就要大聲朗讀。她會用從容而平穩的氣息一直讀下去,直到最后。她會很用心地讀,仿佛每個字都很重要,要逐頁地讀,逐字地讀。

阮清越是一名在美國長大的越南裔作家,也是當今美國文壇頗具影響力的一名年輕作家。他寫作的內容大多關注越戰、越戰難民以及難民來到美國之后與當地社區的來往。他的長篇小說《同情者》獲得了2016年的普利策小說獎。阮清越雖在美國長大,但他的文風仍保留了亞洲式的含蓄,本文中他將臨近退休的女性心理拿捏得恰到好處。他塑造的并不是刻板印象中的中年亞洲女性或男性,而是更加復雜的、有血有肉的角色。他們由自己獨特的背景和經歷塑造,在符合人物發展的一般邏輯之外,還有許多給人驚喜的獨特之處。

作者細膩的文字如同一根根細線,密密地織成一張網,不經意間就把讀者也卷入這一家人的生活。原本你以為是尋常的溫情小品,記錄慢性病對一家人的影響,卻沒想到它一層之下還有一層,一個故事讓人讀出了許許多多滋味。有女性的自我實現,有對愛情的探討,有兩代人的沖突,有對戰爭的反思,還有少數族裔移民融入主流社會的艱難。作為故事主角的慶夫人,她首先被外界賦予的身份層層包裹,她是妻子、母親、圖書管理員,但隨著故事的展開,我們逐漸了解到她在身份和標簽之外是一個怎樣的人,有怎樣的夢想,而她的夢想長久以來只能在時局和生活的重重壓力下艱難存活。而丈夫的病癥,這最后一層壓力,注定要與她相伴余生。

一點巧妙的設置是,女主角在全文中的大部分時候都叫做“慶夫人”,她自己的姓氏和名字隱藏在陰影中,隨著她自主想法和行動的發生,我們了解了她的真名叫什么,因此在結尾處她主動選擇了另一個名字的情節設置則更令人心碎。這是她的決心、付出和愛意。

文/ Vicky