中國科幻研究的知識演進與趨勢探析(2000—2020年)

——基于CSSCI來源期刊與北大核心期刊的CiteSpace可視化分析

高胤豐 金 韶 劉文紅

(北京聯合大學應用文理學院,北京 100191)

科幻研究是基于科幻文化而產生的跨學科研究,含括了文學、美學、技術哲學、科學傳播等面向。自第一部科幻小說《弗蘭肯斯坦》()誕生以來,科幻作品以其張揚的創意性、復雜的技術性以及懸置的故事性逐漸通俗化與大眾化,促成了其在文化和商業領域的成功。中國對科幻作品的引介源于晚清,而中國本土特色科幻的發展,折射出科學技術、科學思想與科學家對中國社會主義建設的全面參與。《三體》與《流浪地球》等作品的火爆問世,更推動了科幻文化的產業動能覺醒。國家電影局、中國科協印發的《關于促進科幻電影發展的若干意見》(以下簡稱“科幻十條”),從頂層設計上助力科幻文化的流行與科幻產業的建設。然而,學界對于科幻及科幻研究仍未有準確的定義。因此,本研究借助知識可視化技術,梳理當前科幻研究的研究現狀,探析研究趨勢,以期對科幻研究的未來發展有所助益。

一、研究設計

(一)研究方法

本文采用以引文分析和信息可視化技術為基礎的科學知識圖譜方法,對20年來科幻研究的發展進程與結構關系進行探究。在研究工具方面,采用美國德雷塞爾大學陳超美教授研發的文獻計量分析專業工具CiteSpace,形象呈現出科幻研究的研究現狀、研究熱點與前沿趨勢。

(二)數據來源

“中文社會科學引文索引”(CSSCI)與“北大核心期刊”是人文社科領域論文檢索與評價領域的重要數據庫,是反映具體研究發展及知識創新的權威來源。本文依托中國知網數據庫,按主題詞或關鍵詞為“科幻”進行設定,檢索2000年1月1日—2020年12月31日發表在CSSCI來源期刊與北大核心期刊的文章,共檢索到文獻1604 篇。排除與科幻研究內容關聯性不大的非學術型文獻,最后檢索出1264 篇論文作為研究數據源,對數據進行下載和轉換,運用CiteSpace進行文獻計量學分析。

二、科幻研究熱點掃描

(一)橫向分析:從創作、產業到技術、社會的全面涉獵

1.研究熱點

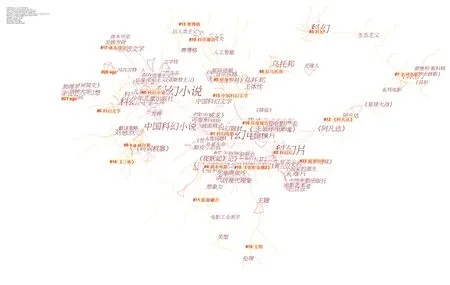

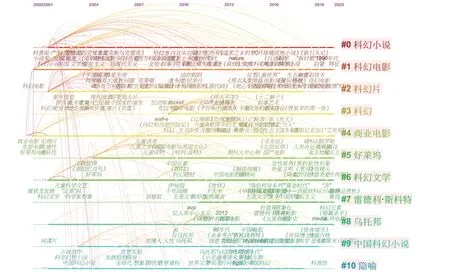

本課題團隊利用CiteSpace 關鍵詞詞頻功能,生成了2000—2020年科幻研究的關鍵詞共現圖譜(見圖1)。圖中字體大小代表關鍵詞頻次高低,節點之間的連線表示關鍵詞之間的共現關系。高頻關鍵詞反映出科幻研究的熱點。出現頻次最高的“科幻電影”“科幻小說”和“科幻片”,皆是在21世紀初出現,體現了科幻作品形式和媒介形態的研究熱點。

圖1 基于共詞分析的科幻研究知識圖譜

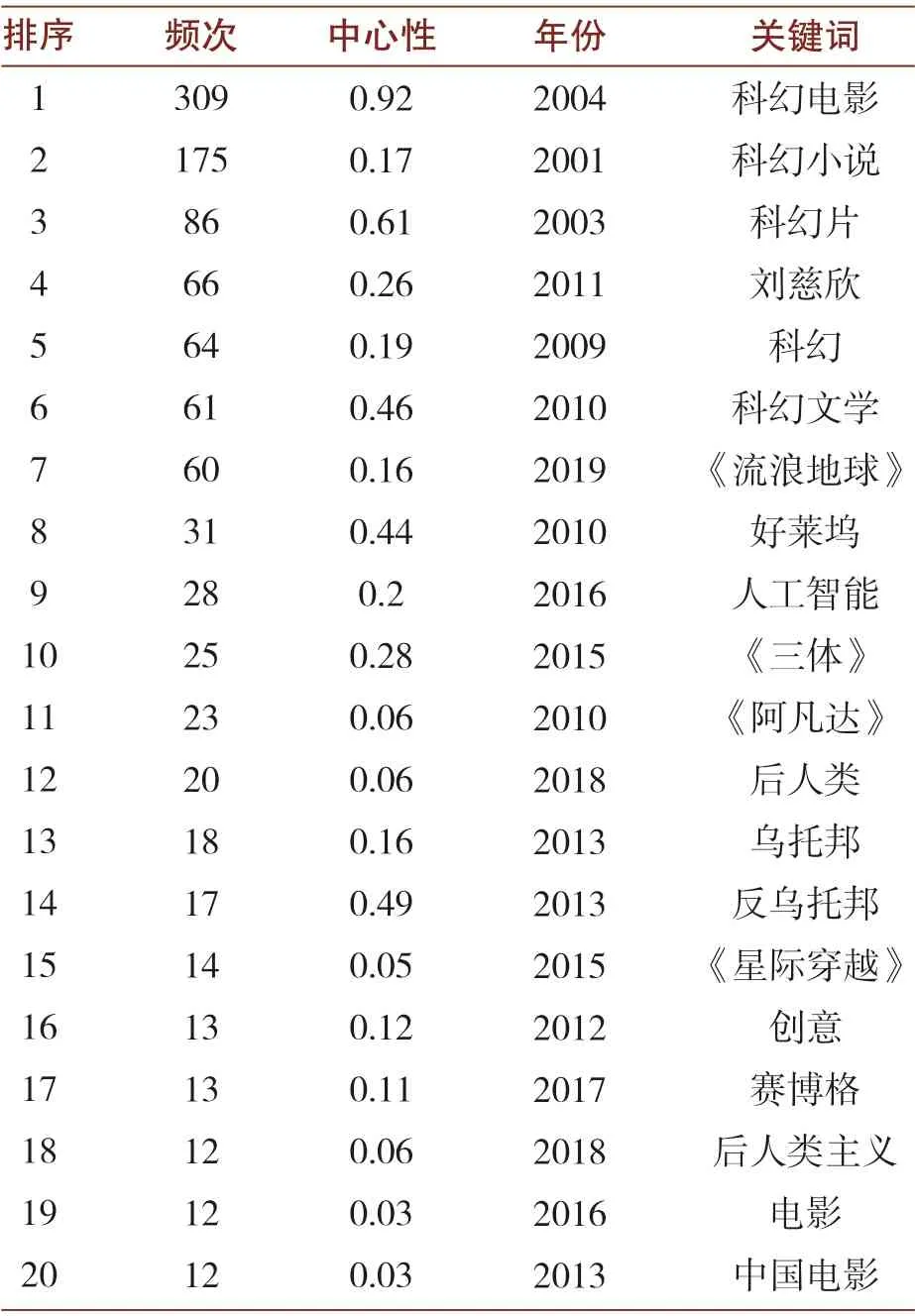

通過對2000—2020年這一時間段內排名前20 的高頻關鍵詞進行排序,可以更加精確地看出高頻關鍵詞的主題和指向。2010年左右,劉慈欣創作的系列長篇科幻小說《三體》引領了全民科幻熱潮,《阿凡達》()、《盜夢空間》()、《星際穿越》()等電影帶來的視覺奇觀與文化震撼更成為科幻影像史上濃墨重彩的一筆。2015年《三體》榮膺“雨果獎”最佳長篇小說獎,并開啟了國內科幻的影視化改編序幕。同年,科幻研究論文發表激增。隨后人工智能元年(2016年)的到來,更是掀起了科幻研究對于技術(人工智能、賽博格)與人類生存(后人類、后人類主義)的討論。

中心性反映了在關鍵詞網絡中的重要性與連接度,中心性數值越高表明該節點越重要。如表1所示,科幻電影(0.92)、科幻片(0.61)、反烏托邦(0.49)、科幻文學(0.46)等詞匯是科幻研究的核心內容,表明我國科幻研究多基于文學與影視展開考究。反烏托邦是烏托邦的相對概念,“把展望未來理想社會的烏托邦描寫作為諷刺幽默手段加以運用”,為了直面和處理“更悲慘的生活”。作為科幻文藝的亞類,反烏托邦體現了對所有理想化社會愿景的基本懷疑,以批判的視角反思科技與人類社會的關聯,對于問題化的社會和政治實踐提供了一種新觀點。

表1 科幻研究高頻關鍵詞

2.研究內容

基于關鍵詞的共現強度,本課題團隊通過CiteSpace 的聚類功能,對2000—2020年的熱點關鍵詞進行聚類,時間切片為1。“#”聚類標簽通過LLR 算法對文章關鍵詞智能計算完成。通過進一步整理分析共現聚類信息,本文將科幻研究概括為作家作品、影視產業、文藝理論、技術/社會等四個方面的研究。

表2 關鍵詞聚類統計表(2000—2020)

(1)作家作品研究

本類研究包括了#0 科幻小說、#1 科幻電影、#7 系列電影、#9H.G.威爾斯,主要就中西科幻史中具有代表性的作家、小說、導演、電影展開文本細讀、藝術批評及文化研究。在中國科幻文學研究中,劉慈欣及《三體》系列小說研究有著較為豐碩的成果,在西方科幻文學研究中H.G.威爾斯(H.G.Wells)及《時間機器》()研究討論頻次較高。#0 的高頻關鍵詞為科幻小說、威爾斯、科幻電影、小說家、德里達、幻想性、相對主義、心靈哲學、文學性等;#1 的高頻關鍵詞包括科幻電影、卡梅隆、斯皮爾伯格、人類情感、《星際穿越》、《世界大戰》()等;#7 的高頻關鍵詞為系列電影、科幻元素、視覺文化、《異形》()、大眾文化、《銀翼殺手》()、《太空旅客》()等;#9 的關鍵詞為H.G.威爾斯、《時間機器》、穿越、《環形使者》()、“熵”增等。該聚類以具體的作者、作品著手剖析其中蘊含的敘事結構、表現手法、文本類型等。需要注意的是,作家作品研究往往與歷史研究、產業研究、理論研究相關聯,對作家作品所構建的科幻生態進行反思。

(2)影視產業研究

本類研究包括了#2 科幻片、#3 科幻、#4 商業電影、#5 好萊塢、#11 影游融合。科幻作品通過與現實世界的疏離感與陌生化調動了受眾的閱讀動力與閱讀體驗,影視產業更是借力“視覺奇觀”將科幻作品中構建的未來圖景直觀地呈現在受眾眼前。“科幻電影誕生伊始,是娛樂性而非認知性的”。資本的注入開發與受眾的獵奇消費讓科幻電影成為大眾流行文化市場中的重要力量。此類研究出現時間較早,且持續時間較長,主要關注的是重工業科幻電影的類型化生產與創作、科幻作品的互文性以及科幻文化產業的推廣。#2 的高頻關鍵詞為科幻片、災難片、創意策劃、類型電影、產業鏈視角、電視劇改編等;#3 的高頻關鍵詞為科幻、魔幻、角色設計、影視作品、設計風格等;#4 的高頻關鍵詞為商業電影、兒童讀物、國產電影、中國電影產業、制片方、票房排行榜等;#5 的高頻關鍵詞為好萊塢、科幻題材、策略研究、主題旋律、音樂風格、改編、影視改編等;#11 的高頻關鍵詞為影游融合、想象力消費、想象力、互聯網時代、華語電影、電影市場等。隨著移動互聯網的發展,科幻視覺文化產品覆蓋了更全面的影像市場,實現了大IP 的轉化。

(3)文藝理論研究

本類研究包含#6 科幻文學、#8 反烏托邦,重點關注了文學理論研究與文化理論研究。#6的關鍵詞為科幻文學、寫實主義、新世紀文學、文學場域、先鋒文學、兒童科學文藝、科幻詩學、文學實踐等;#8 的關鍵詞為反烏托邦、烏托邦、文化研究、惡托邦、本體論重構、美學、敵托邦、人文關懷等。該聚類以作品為出發點,深度剖析科幻文學作為一場文學事件,同時作為一場社會事件,在社會歷史語境中發揮的重要作用;同時在科幻文藝景觀中回歸人本,加強對自我、“對于我們如何生活、如何與他人以及我們周圍的世界相處”的深刻理解。

(4)技術/社會研究

本類研究主要由#10 文明這一聚類構成,研究關注虛構的科幻世界如何與社會現實產生互動與回應,審思不斷發展的科學技術對人類與社會產生的倫理、道德、哲學迷思。該聚類的高頻關鍵詞有文明、技術、人性、人性異化、科技濫用、倫理、極權統治、現實、關系、預言等。從賽博朋克到人工智能、從空間開辟到時間穿越,科幻作品一方面探討了人類在未來空間充滿無限可能的生存方式,另一方面也引發了技術威脅與技術恐慌,促進現實社會對于人機關系的探討。

(二)縱向梳理:科幻研究的時間序列與流變

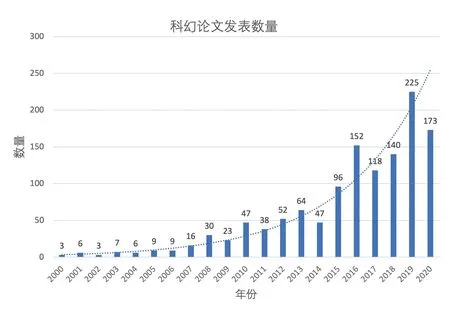

中華人民共和國成立后最早出現的科幻論文發表于1956年,是鄭文光撰寫的《談談科學幻想小說》。然而,科幻研究自21世紀以來才逐漸“可見”。學界對于科幻研究的關注不斷增加,相關成果數量呈現逐年增長的趨勢(見圖2)。

圖2 科幻論文發表數量

從知識理論的角度來看,利用關鍵詞共現可以確定某一領域一段時間內研究主題的變化,中心詞和頻次高的關鍵詞代表著一段時間內研究者共同關注的問題,可據此來分析科幻研究的主要研究方向和熱點,并識別出知識嚴謹的脈絡。運行CiteSpace,關鍵詞時區線如圖3所示,得到669 個節點(Nodes)、855 條連線(Links),模塊值(Modularity)為0.8812,平均輪廓值(Mean Silhouette)為0.3968。平均輪廓值數值越大,表明該聚類成員的相似度越高。

圖3 關鍵詞時區線圖①設置時間區分(Years per Slice)=1年;節點類型(Node Types)=關鍵詞(Keywords);剪枝算法(Pruning)=尋徑網絡算法(Pathfinder),網絡剪裁策略:每個網絡(Pruning Sliced networks),綜合網絡(Pruning the merged network);其他采用默認設置。

2000—2020年間科幻研究領域年均發表論文60.19 篇,并呈現出較為鮮明的發展態勢。

1.醞釀期(2000—2007年)

該階段內發表論文59 篇,年均發表量7.38篇,遠低于2000—2020年的年平均發表量,學界對于科幻研究的關注度極低。研究的中心點有科幻小說、科幻電影等。整體而言,當時我國科幻研究正處于醞釀階段,研究主要基于西方科幻作品展開,并嘗試建構本土化的科幻體系。

彼時,我國將科幻作品視為西方文藝類型的分支,通過翻譯引介,以及對西方科幻小說產生與發展的梳理,形成科幻作品“西學東漸”的局面,促成世紀交匯點上中國本土科幻文藝創作與科技關系的思考。于啟宏、湯哲聲等回顧20世紀中國當代科幻進程,提出當代科幻開始走向通俗化,形成中國本土的科幻讀者群體。我國科幻創作體系的建構與轉向、機遇與桎梏也成為21世紀之初科幻研究的熱點議題。

在理論思想方面,科學、科幻、科技等概念的翻譯與辨析問題也成為21世紀初的研究焦點。研究者認為science fiction 的“錯譯”不僅容易造成讀者認知的錯亂,也造成“我國學術界對西方science fiction 研究的滯后”。然而,“科幻小說”的譯法更為大眾接受,并沿用至今。

科幻作品的影視化呈現也為中國電影的產業發展及美學解讀提供了新的思路。中國電影市場類型電影與商業電影整體低迷,急需尋找發展的契機,突破視聽文化格局。科幻電影為好萊塢復興提供了巨大的商業價值與集體消費的文化場,也為中國類型電影建設提供啟發。《時光隧道》()、《黑客帝國 2:重裝上陣》()等好萊塢重工業影片的引進,電影語言與美學觀念帶來的新的技術范式,推動電影藝術邁進一個全新的時代。

2.積累期(2008—2014年)

該階段發表論文301 篇,年均發表量43 篇。科幻研究的關注度有所提升,但發表數量波動幅度較大。自2008年起,科幻研究領域發表論文在數量上較前一階段取得了進步。研究的中心點是具體的科幻作家作品,以及其中所構建的生態。

在這個階段,西方科幻電影在數字技術的升級迭代中不斷突破,有效地維持著科幻文藝作品的活力,喚起受眾的消費欲望。除了對科幻電影的場景、服裝、音樂、特效等數字藝術審美表現的探討,此階段的科幻研究更深入探討其中風格化的生態網絡及“世界觀”。視覺圖像承載著思想觀點與價值理念,是人類認識世界的重要符號,其中《阿凡達》的問世更成為科幻電影史上的里程碑,構筑了超越現實的全新空間,折射“人類社會自身的文明或制度差異的投影”。劉繼明稱其為“一部具有鮮明指向的未來世界啟示錄”,呼喚中國電影工作者關注技術背后所反映的本土問題及人類境遇。未來世界中的技術演繹與人性探索的討論也在此時萌發。

西方科幻作品的成功也激起了中國科幻創作的討論,中國“科幻夢”建造與科幻市場爭奪也成為本時期的研究熱點。《南方文壇》2010年第6 期開設了“當下中國的科幻文學”,吳巖、韓松、賈立元等學者及科幻作家均對科幻的中國經驗進行闡述,討論科幻創作的走向以及科幻的社會作用。王衛英認為中國科幻理論是在科幻作家們的實踐探索中形成、完善與發展的。同一時間內,劉慈欣創作的系列長篇科幻小說《三體》不僅在科幻界引起關注,也引領了全民的科幻閱讀浪潮。納楊認為該系列小說使中國科幻小說水平提升到了一個新的高度,具有重要的文學價值和社會意義。2013年,《科幻研究》雜志()出版了中國專輯,向西方全面介紹中國科幻文學的發展歷史及現狀,中國科幻開始出現在國際舞臺。

3.爆發期(2015—2020年)

該階段發表論文904 篇,年均發表量150.67篇,遠高于2000—2020年的年平均發表量,呈現迅猛發展的勢態。其中2019年科幻研究論文發表量達到歷史最高值,與“中國科幻電影元年”的開啟具有緊密關系。2018年上半年,中國科幻產業產值就已近100 億元,2019年根據劉慈欣同名小說改編的電影《流浪地球》在中國內地獲得46.86 億元票房,2020年“科幻十條”的出臺繼續為科幻產業注入新的活力。總體來看,科幻研究還未出現成熟前的拐點,仍有極大發展空間。

2015年《三體》獲雨果獎最佳長篇小說獎,并被翻譯成多國語言在海外出版發行,暢銷海外。中國科幻作品的“走出去”,表明了中國科幻創作領域的提升。這階段的海外譯介與跨文化傳播研究以《三體》作為成功范本,討論其有效的國際傳播能力以及對國家軟實力的提升作用,尋找新時代中國文學對外傳播的新路徑、新媒介與新陣地。關于《三體》以及劉慈欣的研究呈現井噴,主要集中在其科幻理念、科學符號、文學意義、美學特征等方面,并展開“三體熱”的“冷思考”。《三體》熱潮也從文學領域跨向影視、動漫等領域,實現“三體”文化和科幻文化的出圈。

2019年,《流浪地球》被稱為中國科幻電影的“元年之作”,成為中國電影工業化生產的新高度。中國文化語境構建和工業化發展成為我國科幻類型電影面臨的兩個關鍵問題。科幻電影作為“電影技術實驗和應用的中心”如何實現技術性、藝術性、商業性的平衡,成為電影研究的熱點議題。電影工業美學理論體系化的探討也呈現出了百花齊放、百家爭鳴的發展態勢。

人工智能技術在現實社會的快速發展、普及與應用,也與科幻研究相互呼應。“賽博朋克”科幻小說是科幻小說的重要流派之一,是對“電腦和信息時代的文化回應”。曾經對未來技術的想象,正逐漸在現實空間中實現轉化。一方面,學者們將賽博空間作為“一種技術哲學之思與媒介迭代之維”,對智能時代人機共存的科技生態倫理觀與后人類實踐進行反思;另一方面,從科幻作品出發,探討人工智能技術發展面向的多樣性、可能性。

三、科幻研究者與機構分析

(一)核心作者分析

統計發現共406 位學者參與到科幻研究領域,多為來自國內各高校及研究機構的研究者。表3所示為以第一作者身份在CSSCI 來源期刊及北大核心期刊發表科幻研究相關論文數量排名前10 的學者,分別為廈門大學的黃鳴奮、華東師范大學的王峰、中國科普研究所/中國科學技術出版社的王衛英等。

表3 科幻論文作者信息①該表在篩選檢索獲得的1264 篇文獻中,以“第一作者”為判斷條件計算研究者發表科幻研究相關論文數量,由CiteSpace 對數據進行排序后,筆者又對排序結果進行人工復核,并得出排名。具體發文量可能存在偏差,但能提供一定研究角度,不影響研究結論。

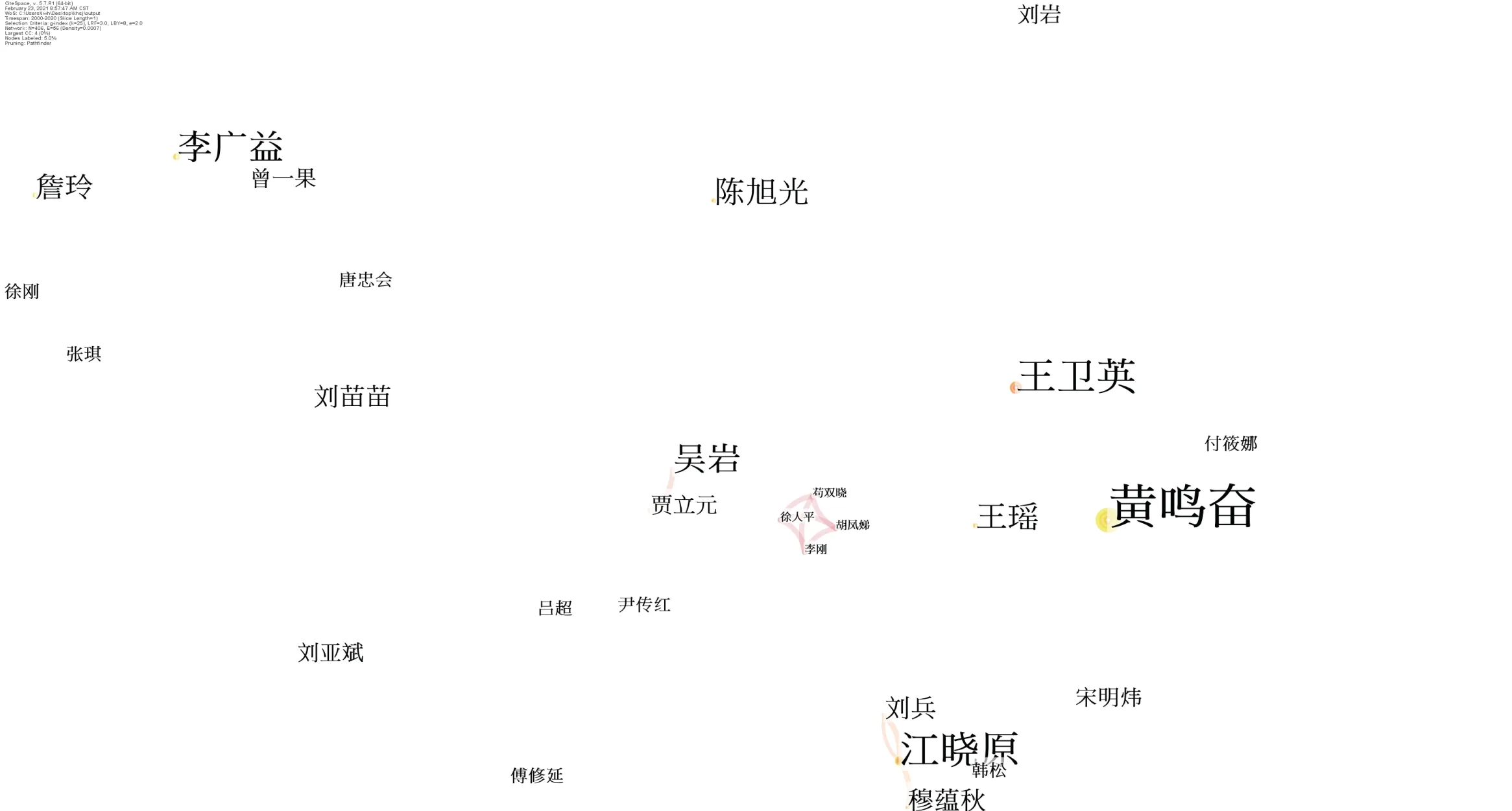

(二)研究者合作網絡

2000—2020年間我國科幻研究者的網絡密度低(Destity=0.007),網絡節點關系稀疏,研究網絡結構松散。如圖4所示,獨立研究作者占據了研究人員的主體部分,只呈現少數合作關系。

圖4 科幻研究者合作網絡

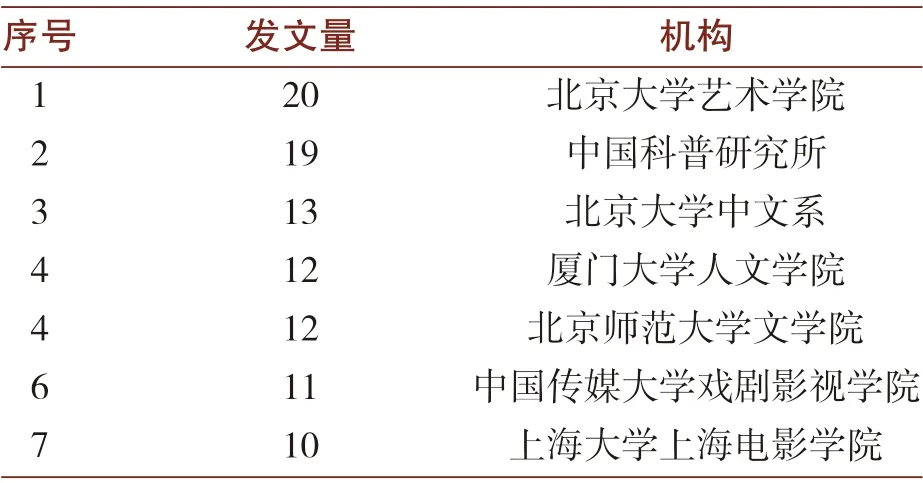

(三)研究機構分布

高校與科研機構是科學研究創新發展的重要陣地,集中了重要的科學研究資源,能夠更好地驅動知識生產與成果轉化。在研究機構統計分析過程中,筆者以二級單位名稱為準,在標準化處理結果中得到發文機構364 個。其中北京大學藝術學院、中國科普研究所、北京大學中文系、廈門大學人文學院、北京師范大學文學院、中國傳媒大學戲劇影視學院、上海大學上海電影學院的發文量均達到10 篇及以上,對于科幻研究領域的發展起到了重要的推動作用(見表4)。

表4 研究者機構與發文量情況統計(2000—2020)

四、科幻研究趨勢探析

本研究利用CiteSpace 可視化技術,采用共詞分析方法對中國知網數據庫中2000—2020年間在CSSCI 來源期刊(含擴展版)及北大核心期刊中發表的科幻領域研究論文進行梳理,從橫向與縱向兩個維度分析20年來科幻研究的熱點、聚類、演進、核心研究者與研究網絡等的情況,得出以下結論:

(一)中國科幻研究具有廣大的研究空間

中國科幻研究隨著科幻文化的流行與科幻產業的興起,論文發表數量不斷增加,成為一個新興的熱門研究領域。然而由于歷史原因,科幻的概念界定與分類仍然模糊。中國本土學者在科幻理論研究領域仍有較大發揮空間,為開拓科幻研究的學術分支與學術脈絡奠定基礎。此外,當前科幻研究領域的論文多發表在文學、藝術學、傳播學等領域內期刊,但科幻研究處于這些學科的邊緣地帶,需要推出具有權威性與指導性的科幻研究學術期刊,促進理論火花的碰撞。

(二)厘清科幻與科技、科普的關系

科幻作品的產生基于科學技術的發展,同時啟發著人們“朝向科學的愿望,朝向理想”。曾經出現在科幻作品中的技術想象,已有部分成為現實。現代社會模式也隨著技術發展而轉變為新的格局。新技術為科幻創作創造了有益環境已成為共識,那么科幻作品如何建立新的技術參考,繼續展望未來技術的可能前景以及對人機環境的互動,都值得被深入探討。

此外,科幻作品所起到的科普作用仍然值得肯定。但科普不只是面對低齡兒童進行的科學技術的簡單敘述,更重要的是如何借力科幻作品激發科學意識,培育全民科學核心素養,在科技賦能下形成中國特色的科學教育路徑,精于科學,委以人文。

(三)科幻是國家形象建構與國際傳播能力建設的重要載體

數字技術促進了全球化進程的開展,推動了中國“走出去”歷程的創新。中國科幻小說在海外的譯介與傳播更成為近年對外傳播的典型案例。中國科幻作品中蘊含的多元思想與內涵,“深刻契合著新世界主義理念下中國與世界的互動進程”,是其成功的要素之一。具有國家與民族視野的跨文化傳播也打破了西方文化霸權帝國的枷鎖,促進了中國“科技強國”形象的國際傳播與建構。

(四)科幻學術共同體建立

就目前科幻研究發表論文來看,科幻研究現有研究主要集中在文學、影視產業等領域,多采用文學、藝術學、哲學等學科理論框架,作者之間的合作關系較弱,論文主要為研究人員獨立完成。未來,更具整合性的跨學科學術共同體將會建立,并會加強對基礎技術與應用技術科研機構及企業的考察與融合。同時,鼓勵科幻作家與科幻研究積極聯動,在創作實踐中探索中國科幻的未來。

(五)科幻產業IP 價值的開發與運營

近年來,作品IP 的開發與運營成為文化產業的新常態,即通過對優質文化資源的商業價值評估及創意轉化,呈現出不同形式文化產品樣態,產生價值鏈條,無限激發作品的生命力。大眾文化語境中,電影電視、新聞出版、網絡文學、網絡游戲、表演藝術等領域為IP 作品內容的價值轉換提供了范圍經濟的商業邏輯。如何實現科幻作品IP 價值的跨界開發與運營應是科幻領域應用研究關注的問題。

(六)科幻實踐的草根力量

科幻迷群這一基于興趣的共同體在社會中的可見度并不算高,但他們卻是推動科幻作品傳播以及科幻實踐中內容生產、信息傳播等文化實踐的重要力量,促成科幻文化傳播的新景觀。科幻迷群的生產與消費,是對“參與式文化”與“互動儀式鏈”的整合,在沖破原有的小眾壁壘后進行全新的意義生產及文化資本重組,是新時代科幻產業中的生力軍。

五、研究不足

本研究存在一定的局限性。第一,在論文取樣方面,僅選取了發表于CSSCI 來源期刊(含擴展版)及北大核心期刊的論文,對于其他優秀的論文或相關文章,特別是一些具有探索性質的學位論文,可能有所遺漏;第二,本研究主要聚焦中國科幻研究,未能對國外科幻研究情況進行梳理并做中外比較;第三,本研究通過量化研究方法分析論文,無法對數據背后的因素進行全面深度理解,望后續研究能在此基礎上做進一步分析。

:北京聯合大學本科生白一涵對本文數據有部分貢獻。