白鹿寺的造園藝術特色分析

曾藝蕾,劉欣怡,吳鐵明

(湖南農業大學 風景園林與藝術設計學院,湖南 長沙 410128)

1 引言

寺觀園林以其豐富的宗教含義、獨特的位置環境和藝術魅力而成為中國園林中不可或缺的分支。寺觀園林作為中國園林的4種基本類型之一,不僅具備優美的自然風景,同時也能在獨特的自然環境下巧妙融入人工創造,是人工和自然的高度糅合,這種造園手法是其他園林不可及的。寺觀園林以其獨特的景觀環境和文化內涵愈來愈受到關注[1]。傳統寺觀園林作為重要的文化遺產,它是一個城市宗教、文化、歷史的重要見證[2]。作為歷史景觀,它蘊含著人類歷史演變的軌跡和經營者的心血,更是歷史文化的瑰寶,是過去存在的表現,將文化、宗教的豐富性和多樣性最準確地、如實地傳給了后人。益陽市臨資水,山川秀美,物產豐饒,傳統文化源遠流長。東晉時,道教、佛教先后傳入區域,并陸續建成一些寺觀。至清末,益陽縣境共建佛寺147處,有“九宮十八廟”之稱。白鹿寺坐落于城區資江南岸的白鹿山上,占地21000 m2,是益陽最大的寺廟,始建于唐代憲宗元和年間,距今已有千年。“禪林千載史悠悠,幾度滄桑幾度修”,寺廟依山就勢,殿宇參差,古樹依托,不僅是香客信徒的朝拜圣地,也是游客參觀游覽的旅游勝地。明史將“白鹿晚鐘”列為“資江十景”,載入史冊傳為佳話。本文擬從造園相地、寺院立基、園林建筑和花木配置四個方面分析,總結白鹿寺的造園特色,以期豐富益陽寺觀園林理論研究。

2 白鹿寺概況

白鹿禪寺始建于唐元和年間(公元806~820年)。寺臨資江,古木參天。相傳廣慧禪師云游至此,建一茅庵,聚眾弘法時,曾現白鹿含花獻佛之奇觀,唐皇獲悉此事,查實準奏建寺。此后,益陽佛教興盛,其余寺廟相繼建起,白鹿寺與另三寺組成“四大叢林”[3],現今僅白鹿寺留存。由于香火之盛,傳說之美,山水之秀,歷代詩人詞客賦予了白鹿寺太多的詩情詞結。宋代著名詩人黃庭堅《詠白鹿寺》詩寫道:“谷朗巖開見佛燈,云遮霧掩碧層層。青山得意看流水,白鹿歸來失舊僧”。明嘉靖年間,白鹿寺僧人多,香火盛,寺內重逾千斤的古鐘,落日黃昏,鐘聲飛出,聲極洪遠,揚音數里,飄逸清盈,震撼心靈,響徹十里麻街,“山溟日西沉,蒲牢吼梵林。隔江人誤聽,疑是老龍吟”,被稱為“白鹿晚鐘”,為益陽“資江十景”之一。

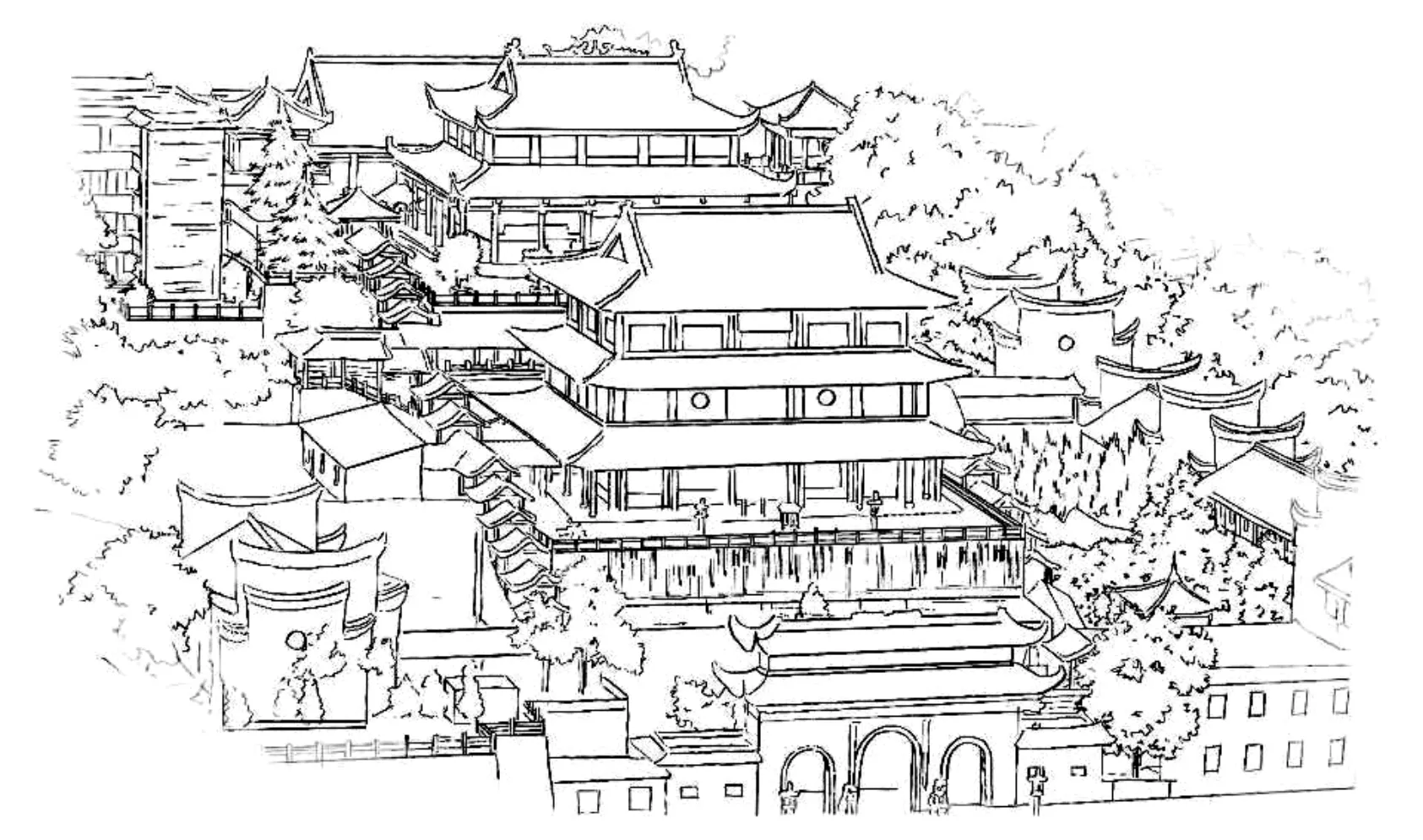

現今寺內古木佳卉,奇花異草,僧眾逾百人,四時香客云集,香火旺盛,勝境重光,作為益陽市乃至湖南省的重要宗教活動場所,成為省級重點文物保護單位,同時也是益陽市規模最大的宗教旅游圣地。白鹿寺平面如圖1所示。

圖1 白鹿寺平面

3 造園手法

3.1 造園相地

造園之始,意在機先。白鹿寺作為益陽市唐代四大叢林之首,便緣由“白鹿銜花”的美麗傳說。寺名由此而得,寺廟所在之山便稱為“白鹿山”。

“相地”對寺廟的經營和環境的開發起決定性作用,寺廟作為宗教活動場所和個人修身養性之處, 其選址既要解決現實生活問題又要突出仙境神域特色。白鹿山雖地處城區,但鬧中取靜,“地偏為勝”[4];南臨會龍山顛棲霞寺,以取“梵音到耳”;北望隔江城池,“遠峰最易借景”;參天古木簇擁,山間流水潺潺,“惟山林最勝”,難怪廣慧覺此地佛緣深厚,駐錫山頭。宋人李綱曾嘆“寺枕清江蔭碧梧”。寺近水源,滿足寺內用水;良田山林,維持生計,防洪侵襲;雖處鬧市,交通便利,卻幽隱清靜,如此“相地合宜”,白鹿寺便依山就勢,傍水添姿,憑高借遠。

3.2 寺院立基

白鹿寺不僅借“白鹿銜花”傳說揚名,“白鹿晚鐘”作為資江十景,吸引信徒游客前往,保證了香火的興旺和延續。寺借景揚名,景因寺增色[5]。白鹿寺處白鹿山之陽,一則取采光,避北風,二可避資水之陽的“北喧”,三借景于會龍山林,得棲霞古寺“梵音到耳”之意境。

山坡高崗上視野開闊,巧用地形,依山就勢,寺廟順應地勢傍山而筑,分層設觀賞點,充分借景。地勢起伏,重樓華宇,茂林為底,構成一組宏偉壯觀、參差有致的景觀。“層閣重樓,回出云霄之上”,與山林掩映的棲霞古寺遙相呼應,互相借景。從路邊仰望,寺廟氣勢磅礴,巍峨壯觀,入寺蹬階而上,又可居高臨下極目眺望。“隨基勢之高下”,主體殿宇依山按宗教布局以明顯的中軸線來體現寺廟的氣勢,其余建筑兩側不規則對稱排列。其總導向由南往北,始于白鹿山以南,沿地勢而上,隨高就低安排殿宇,“培山接以房廊”,利用起伏自如的“爬山廊”將各殿連接在一起,使建筑群中各個建筑單體與庭院連為一體,整體空間完整而有序[6],同時在外觀上獲得優美動人的外輪廓線,產生曲折而強烈的韻律美,從而形成極富層次錯落變化而壯觀的建筑群[7](圖2)。

圖2 白鹿寺鳥瞰

3.3 園林建筑

寺廟建筑及其遺址的存在留下最真實且能深刻反映當時歷史的重要信息,歷經數年風雨,將人們帶入它生活的輝煌年代[8]。

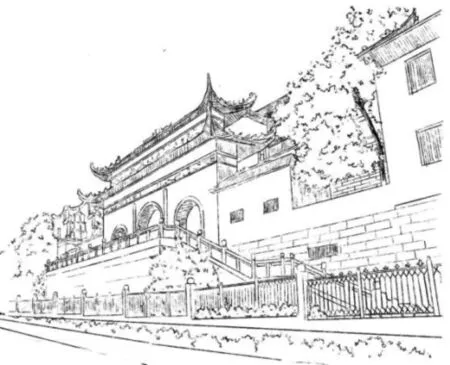

白鹿寺中軸坐落南門、兩間寶殿、書法藝術長廊、廣場和法堂,觀音殿、以廊相圍,外接梵音閣、祖師殿等,環于東西,客堂與齋堂位于東南,僧房位于西側。寺門建于高臺,兩側石階蹬上,陡高石臺上寺門紅瓦朱墻,不由使人抬頭仰視,呈現高大壯觀之景,未入寺門卻已感受其巍峨壯觀(圖3)。拾階而上,邁過門檻進入迎面數級石階,往上為石砌照壁,中心題“白鹿寺史略”,邊雕有龍紋祥云,兩側飾四大天王雕刻,三層高的藥師寶殿設立后側,周圍有繁木蔽天,視野突縮,光線忽暗,緊密壓迫,頓時予以肅靜而莊重感。兩側石級而上,連入廊道,廊間枋梁繪以圖畫,石欄“花空嵌以仙禽”,右側殿院景色透過欄桿,另一側隔墻無景。各殿宇院落間以直廊相連,完全貫通,明暗與景色皆異,深遠幽邃,輕快空透,“妙于變幻”。層層石級陡峻而上,左開一口,為藥師寶殿,視野突闊,虛實處理,巧妙聯結。勢高景闊,寶殿前坪開敞,供人遠眺,近處會龍群山,福林佛塔,遠處繁華市景,盡收眼底。沿廊而上,向右步入詩廊,讀詩品詞,可達藥師殿三層,近觀殿宇屋宇,脊獸裝飾,檐下懸鈴,風吹玉振,靜心養性。

圖3 路邊仰視寺門

山門為重檐廡殿頂,藥師寶殿與大雄寶殿重檐歇山頂,房廊蜒蜿,樓閣崔巍,由南往北,層疊上升,貫穿連通,氣勢磅礴。為突出主體建筑的神圣,大雄寶殿建于全寺最高點,抬高殿堂基座, 使其統領全寺其它附屬建筑[9]。隔江望白鹿山,峰頂紅瓦朱墻現于蔥蘢繁茂,有“雜樹參天,樓閣礙云霞而出沒”之景。由南往北仰視,紅墻拱門,寺依山起,瓊樓玉宇,鱗次櫛比,氣勢恢宏;隔江由北望南遠眺,峰巒之尖,茂林之間,幾幢殿宇立于其中,如在半空,兀立江邊,予人強烈印象,引人尋探。

3.4 花木配置

于坡構景,以山為襯,能獲得深遠的風景層次,為顯殿宇壯觀,寶殿間多為山茶、梔子、蘭花、金柑等觀花、觀葉、觀果盆植,安置于墻邊、欄桿、樹池或臺階,減少生硬單調感,與紅墻灰磚形成對比,使得寺廟景觀氛圍莊嚴而華麗[10]。少量杜英、廣玉蘭、羅漢松等喬木穿插于樓臺亭閣之間,姿態挺拔,綠樹陰濃,烘托寺廟的肅穆幽玄,豐富建筑立面,強化寺觀整體軸線[11]。配植方式靈活,產生豐富而多彩的景觀效果。寺門后兩側對植石楠、廣玉蘭、香樟和桂花,姿態挺拔,葉茂蔭濃,烘托軸線中央的照壁,達到均衡穩定而又多變的藝術效果;齋堂前銀杏廣玉蘭對植,形態色彩和明暗度產生對比[12];西南角香爐后列植圓柏,濃綠為屏,肅穆幽玄,以隔外界;櫻花與碑石組景,下植以吉祥草,郁然而陰,配以白鹿雕塑,豐富景觀層次,活躍氣氛。

寺院雖因動亂遭毀,卻在原址修復,廊道外圍小殿皆于古木香樟庇蔭下,此處“自然古木繁花”。東北角塔林,枕于茂林間,其間點綴馬尾松和圓柏,姿態優美,四季常青,不僅寄以思念,也喻香火不斷,源遠流長。寺院土地豐饒,寺院西側設有菜圃,自給自足。寺廟外西南,白鹿山腳,植以大片懸鈴木,秋風葉落,滿地翻黃,未入寺門卻頗得一番禪韻。

4 造園特點

4.1 對稱而變化

白鹿寺有明顯的中軸線,在這條軸線上最前有山門、影壁、寶殿等,左右連廊,鐘樓鼓樓對稱布局,展現其莊嚴雄偉、整齊對稱。主殿大雄寶殿是寺廟中最重要的部分,藥師寶殿雖有三層,但所處地勢低,使得大雄寶殿仍為全寺制高點;法堂雖與主殿同一標高,為單層歇山頂,又與主殿相隔較遠,仍是陪襯主殿的莊嚴肅穆。詩廊可為次軸,主軸建筑南北對稱布局,突出兩個寶殿的主體位置,同時石級與廣場形成變化,使空間完整而有序。各建筑以自身庭院的聚合,突顯龐大而主次分明的建筑組群。東西配殿對稱分布左右,卻依地勢靈活變化布局。為突出中軸上的主要建筑,周邊殿宇以白墻青瓦相隔,普雅素淡,隱于古木枝椏間。林木蔽掩,視域狹窄,若說寶殿為“堂虛綠野猶開”,那小殿便為“花隱重門若掩”,兩者間以廊相隔,空間自然過渡,使得建筑在與環境的結合中形成在對稱中仍有變化。

植物對植亦以相對對稱為主,多選擇姿態相似樹種,在葉型顏色等方面而顯不同,或季相上產生變化,或姿態大小卻不同,從而獲得對稱而變化的效果。如齋堂前銀杏廣玉蘭對植,體量相似,在形態色彩和明暗度上產生對比,秋季也能形成廣玉蘭綠意依舊,銀杏樹黃,另顯錦繡飄落一地之景。

4.2 疏密而有致

白鹿寺講究空間大小的對比,以小空間襯托大空間,欲揚先抑,使空間疏密有致。

在進入主要觀賞點前,安排小空間,從而借助對比而突出各殿宇。入寺門或配殿前,安排狹長而陡峭的石級和廊道,人的視線一直處于收束狀態,待進入景點時,隨著視野突然開放,給人以豁然開朗之感。由連廊至寶殿前坪,亦需穿過狹窄的過渡空間,同廊道和院落空間的烘托對比,更顯主要景區空間的曠達和開闊。植物對空間的疏密亦有幫助,院落空間多以喬木配景,樹冠濃密,院落于濃陰中,更顯空間緊密,使空間有擠壓之感;寶殿前坪則多以盆景裝飾,保證視線的通透,使人穿過廊道到達寶殿前坪,視野猶如脫韁野馬,縱橫于遠景中。

兩座寶殿前為全寺最開敞空間,亦是最佳觀賞點。藥師寶殿三層觀賞面雖同為南面,卻是位于閣間遠眺,視野相較受阻,大雄寶殿北側雖有寬敞的廣場空間,殿宇后林木為障,視野收束,保證了主殿空間的優勢。疏密有致的空間處理,形成主次分明、開合有序的院落空間。

4.3 順應而融入

山林地形復雜,白鹿寺順應地勢妙用地貌高差,以得壯觀的建筑景觀和不同的空間觀賞效果。寺門建于高臺,使人不由抬頭仰視,顯其恢宏壯觀。依山就勢,各建筑院落以游廊相連,在增加層次美的同時更顯寺廟建筑群氣派,隨著山勢,構成一組金碧輝煌、參差有致的景觀。巧用地形,利用不同標高布置觀賞點,利用開闊面充分借景,游人位于藥師寶殿和大雄寶殿和游廊上,都能飽覽遠處風光,將連綿青山、繁華市景盡收于眼底。

東西配殿皆于林木掩映中,建筑風格為格調素雅的青瓦白墻,作為與清幽山林間的過渡。金碧輝煌的建筑色彩與山林野趣自是格格不入,以色彩素凈的建筑為界,庭蔭過渡,使其融入于自然山林間。繁茂林木間,寺廟壯麗巍峨,卻又不顯突兀,達到了建筑與環境的有機交融,形成“雖由人作,宛自天開”的效果。

5 結論與討論

白鹿寺由傳說而擇地建寺,倚良田山林,鬧市取靜地,傍水而添姿。巧用地形,依山就勢,房廊相接,得壯觀之景。殿宇間石級相連,附廊墻之隔,感空間之變幻。襯以花木盆植,豐富層次,烘托氣氛。作為益陽“四大叢林”之一,白鹿寺有著獨特的歷史意義,其“白鹿銜花”傳說和“白鹿晚鐘”景色之美,使其帶有濃烈的地方文化特色,現今仍保持著香火旺盛,成為重要的宗教活動場所和旅游圣地。白鹿寺造園講究對稱而變化,保證軸線整齊對稱和空間主次分明的同時,在細節上靈活變化;疏密而有致,以小襯大,欲揚先抑,形成開合有序而又巧妙變化的空間序列;順應而融入,巧于因借又順應自然,這些造園特色在一定程度上既保持寺院的莊嚴肅穆氛圍,又達到建筑與環境的有機交融。

但白鹿寺也稍有不足,“園林之勝,唯是山與水二物”[13],缺少水景的布置,使寺廟少了水靜心清之感,減少禪意靈境;二是大雄寶殿后的廣場空間,缺少景點的布置,景觀至此戛然而止。四周的植被應適量稀疏,從此處遠眺,以遠方的景色作為延伸的“尾聲”,制造令人遐想和回味的景色[14]。

古寺廟是承載城市上千年文化的歷史建筑[15],研究和探討傳統寺觀園林的造園藝術特色,理解其造園相地、寺院立基、園林建筑和花木配置等傳統造園手法的處理,不僅有助于傳統文化的保護延續,更對日后的歷史景觀的開發和經營有重要的借鑒意義。