基于改進生態足跡模型的耕地資源評價

羅 園

(華北水利水電大學,河南 鄭州 450046)

耕地資源作為一種不可再生資源,為人類的生活提供了各種物質,是人類最基本的生產資料,提供人類生存的落腳點,保證人類生存的基礎,耕地資源的研究也因此成為了一個熱門的研究方向[1]。我國目前的耕地情況不容樂觀[2],而且還在逐年擴大,環境的污染和人口的增長都使本來就稀缺的耕地資源變得越來越緊缺,再加上城鎮化對城市周邊耕地的破壞,致使人地關系逐漸緊張,所以在目前我國社會經濟的發展過程中,落實好對耕地資源的保護是非常有必要的[3]。

生態足跡模型是1992年由加拿大生態經濟學家Willian Rees提出,其顯示在現有技術條件下,指定的人口單位內(一個人、一個城市、一個國家或全人類)需要多少具備生物生產力的土地和水域,來生產所需資源和吸納所衍生的廢物[4]。生態足跡模型的計算簡單、容易理解、可操作性強,具有廣泛的應用范圍和應用領域,在國際諸多領域引起廣泛關注和應用[5]。Wackernagel等率先應用生態足跡方法對全球人類可利用的生態空間和生態占用空間2方面進行了測算,表明人類的生態足跡已經超過了地球的生態承載力[6]。傳統的生態足跡模型的均衡因子以全球農業生態區為基礎[7],會產生較大的誤差,因此需要對生態足跡模型進行改進,改進的生態足跡模型是在傳統生態足跡模型基礎上提出的,因其計量單位的不同,在計算中將全國平均生產量替代全球平均生產量,同時采用以“國家公頃”為標準計算的因子[8]。本文采用改進生態足跡模型,對湖北省2009—2016年的耕地資源數據進行分析,通過收集湖北省2009—2016年耕地中13種作物的歷年數據,計算湖北省耕地資源的生態足跡、生態承載力、生態盈虧和生態可持續性,分析湖北省耕地資源的現狀和變化趨勢。

1 研究區概況

湖北省地處我國中部地區,位于N29°01′53"~33°06′47"、E108°21′42"~116°07′50",地理位置卓越。根據2018年度土地變更調查初步數據匯總顯示,全省耕地5239060hm2,占土地總面積的28.18%。全省劃定永久基本農田3925333.33hm2,人均耕地0.087hm2,低于全國0.1013hm2的平均水平。耕地后備資源不足,人多地少的矛盾十分突出。同時,耕地資源未開發地開發難度大和耕地開發量逐年下降,耕地的供求關系日漸嚴峻,導致湖北省耕地資源的可持續利用面臨更加嚴重的挑戰。

2 數據來源與研究方法

2.1 數據來源

本文數據主要來源于《中國統計年鑒》和《湖北省統計年鑒》,統計2009—2016年稻谷、小麥、玉米、豆類、薯類、花生、麻類、油菜籽、芝麻、甘蔗、煙葉、水果和棉花13種作物的產量和種植面積,計算湖北省2009—2016年的生態足跡和生態承載力,分析湖北省耕地資源的可持續利用狀態。

2.2 研究方法

本文的研究方法,主要是運用改進生態足跡模型,對湖北省的耕地資源進行評價,采用湖北省統計年鑒中的統計數據和與生態足跡模型相關的文獻,建立研究區域內的生態足跡模型,對耕地的可持續利用狀況進行評價,通過對得到的評價結果進行分析,有針對性地提出實現湖北省耕地可持續利用的原則和思路。

2.2.1 生態足跡計算方法

生態足跡的計算公式:

EF=N×ef=N∑(ci/pi)×rj

(1)

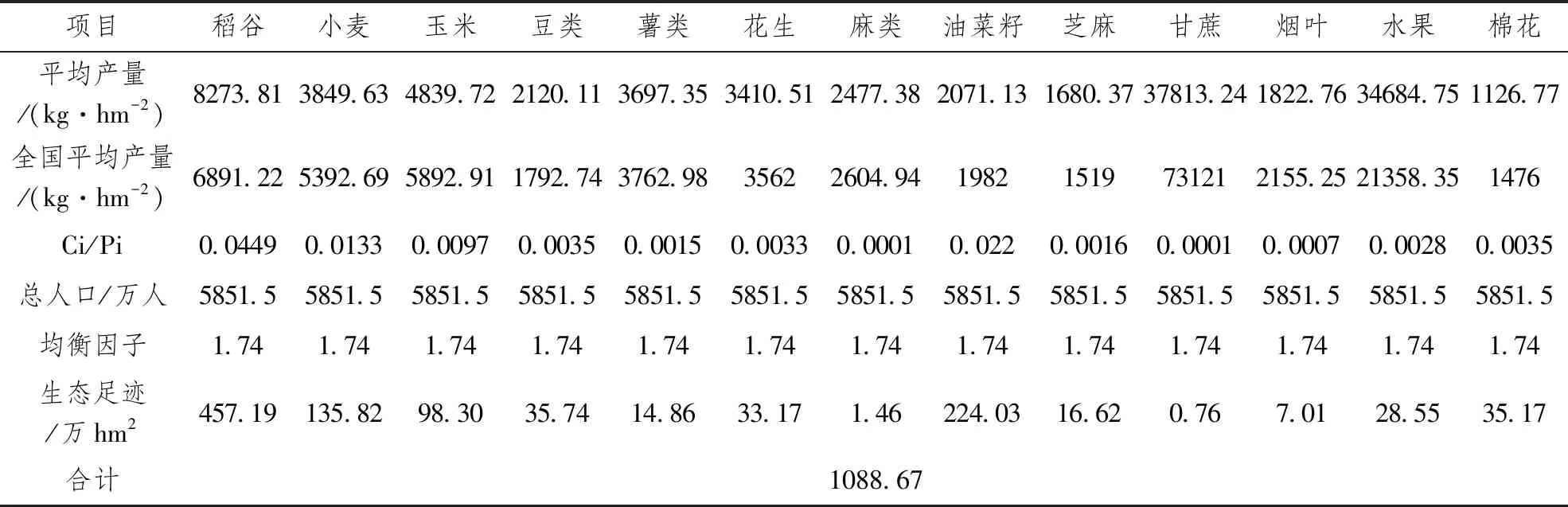

式中,EF為總的生態足跡,hm2;ef為人均生態足跡,hm2;N為研究區域的人口總量;ci為第i種消費品的人均年消費量,kg;pi為對應的生態生產性土地生產第i類消費項目的全國平均生產力,kg·hm-2;rj為第j類土地利用類型的均衡因子[9]。文中均衡因子取值為1.74[10]。以湖北省2015年耕地生態足跡為例,生態足跡為10886674.05hm2,計算結果如表1所示。

表1 湖北省2015年耕地生態足跡

2.2.2 生態承載力計算方法

生態承載力的計算公式:

EC=N×ec=N×∑aj×rj×yj

(2)

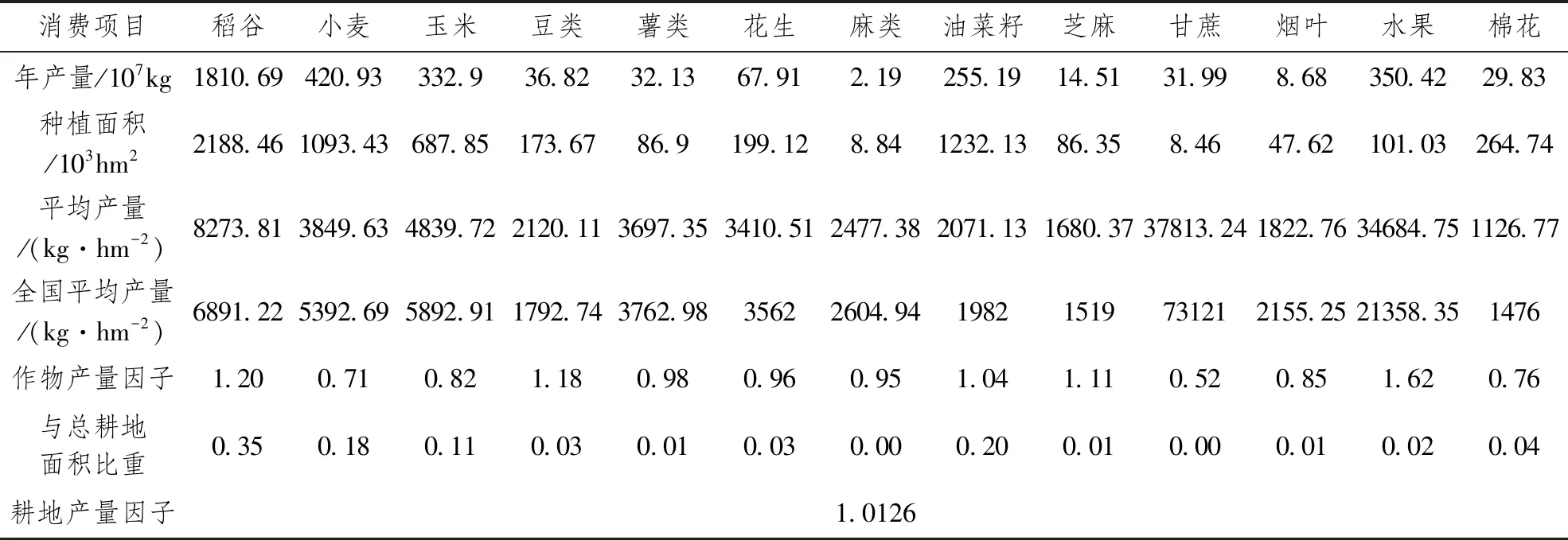

式中,EC為總的生態承載力,hm2;ec為人均生態承載力,hm2;aj為第j類生態生產性土地的實際人均面積,hm2;rj為第j類土地利用類型的均衡因子;yj為第j類生態生產性土地的產量因子[11]。以湖北省2015年耕地產量因子為例,產量因子為1.0126,計算結果如表2所示。

2.2.3 生態盈虧計算方法

表2 2015年湖北省耕地產量因子

生態赤字/生態盈余反映的是生態足跡與生態承載力的關系,在一定程度上也能夠反映出該地區的生態可持續性。當生態足跡大于生態承載力時,則為生態赤字;當生態承載力大于生態足跡時,則為生態盈余。

生態盈余(生態赤字)的計算方法:

ED=EF-EC

(3)

式中,ED為生態盈余/生態赤字。當ED為正值時,代表生態赤字,表明耕地的可持續性弱;當ED為負值時,代表生態盈余,表明耕地的可持續性強[12]。

2.2.4 生態可持續性計算方法

生態可持續指數(ESI)表示在一定區域內生態承載力滿足人類生態足跡的程度,ESI的值越大,則表示生態可持續性越強[13]。

生態可持續性的計算方法:

ESI=EC/(EF+EC)

(4)

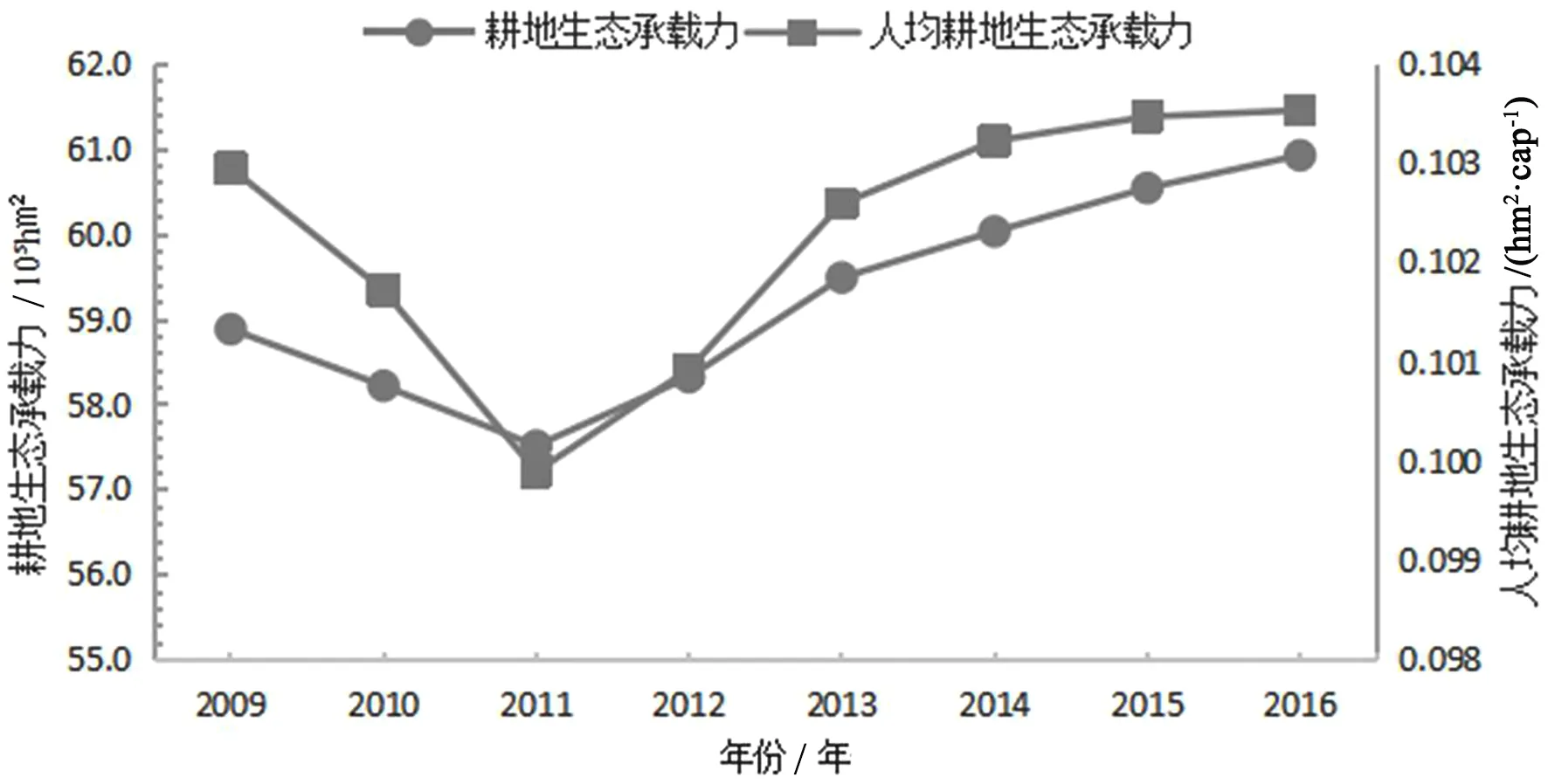

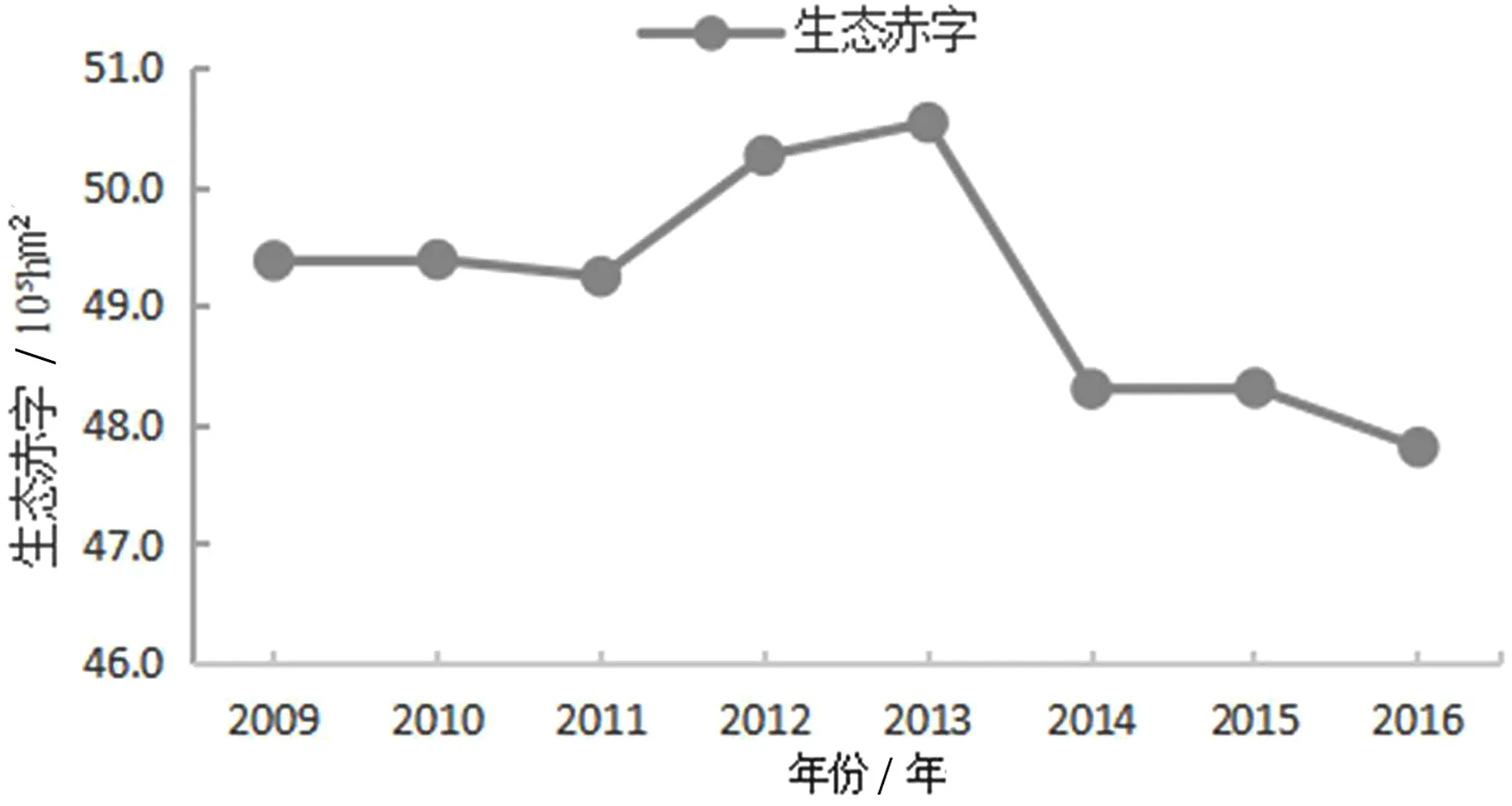

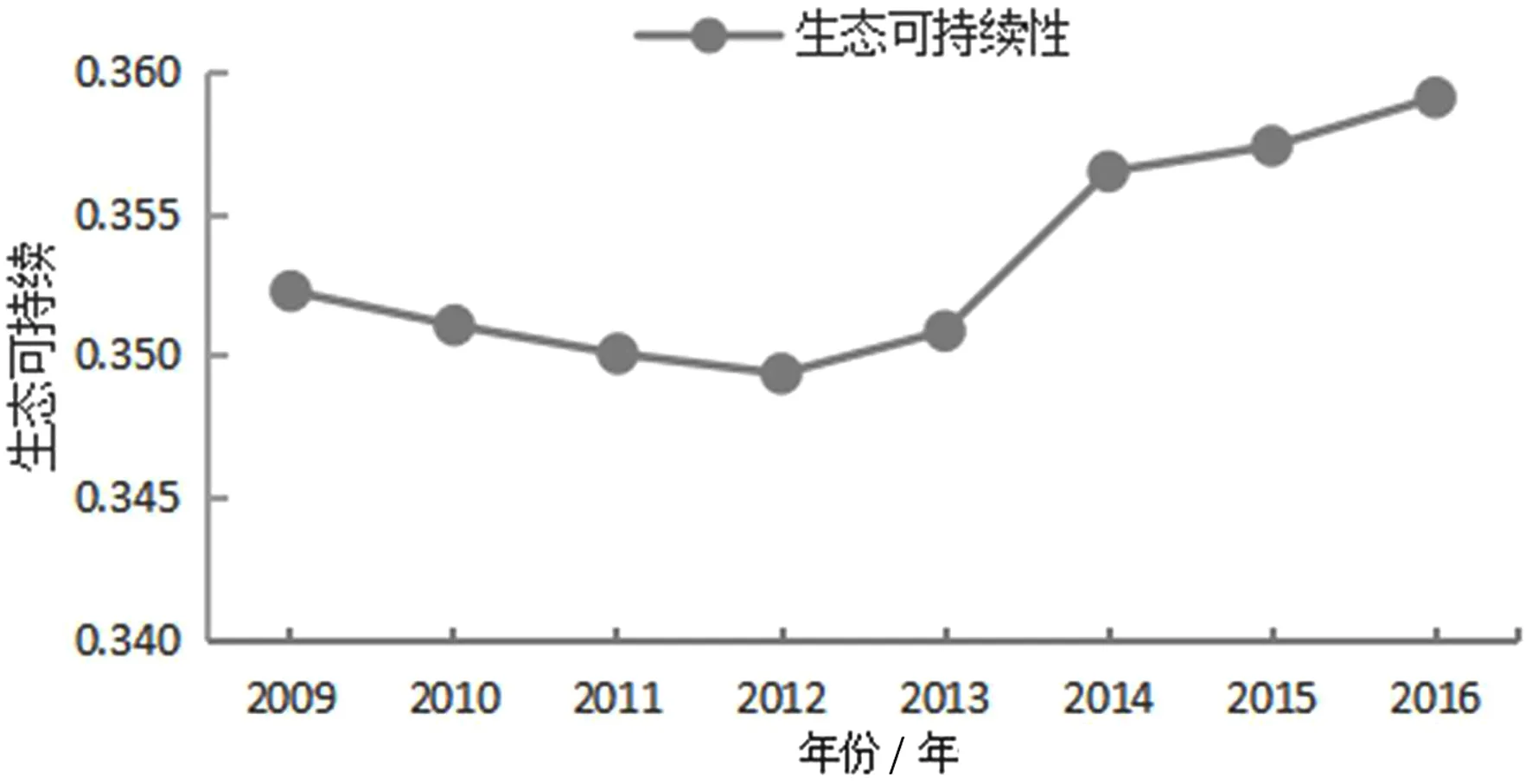

式中,ESI為生態持續性。生態可持續指數ESI的值介于0~1,當0 圖1 湖北省2009—2016年耕地生態足跡及人均耕地 湖北省2009—2016年間生態足跡整體上呈平穩趨勢,見圖1。生態足跡的計算主要是與耕地的產量、面積和均衡因子有關。由圖1看出,湖北省耕地生態足跡呈現出先下降再上升再下降3個過程,2009—2011年,耕地生態足跡由1082.80萬hm2下降到1067.79萬hm2;2011—2013年,耕地生態足跡由1067.79萬hm2上升到1100.44萬hm2;2013—2016年,耕地生態足跡由1100.44萬hm2下降到1087.53萬hm2。湖北省2009—2016年間人均生態足跡整體上呈下降趨勢,人均生態足跡由2009年的0.1893hm2·cap-1到2016年的0.1848hm2·cap-1,人均生態足跡是通過生態足跡與對應年份常住人口的比值得到,生態足跡在2009—2016年間整體上呈平穩趨勢,人均生態足跡整體下降與湖北省人口數量從2009年的5720萬人一直增長到2016年的5885萬人密切有關,因為參與計算的人口數量只統計了常住人員的數量有關,因此計算得到的人均生態足跡結果與實際情況相比,計算結果較大。 圖2 湖北省2009—2016年耕地生態承載力及人均耕地 湖北省2009—2016年間耕地生態承載力整體上呈先下降后上升趨勢,見圖2。2011年之前,耕地生態承載力由2009年的588.90萬hm2減少到575.23hm2,減少幅度為2.32%。2011年之后開始增加,到2016年增加至609.30萬hm2,增加幅度為5.59%。耕地生態承載力的大小與耕地面積、均衡因子和產量因子3個因素相關。其中,耕地面積從2009年的3308.35千hm2增長到3444.31千hm2,增幅為4.11%;均衡因子能夠有效反映區域耕地的生產力,是基于全國公頃所得到;產量因子基于統計數據計算而來,產量因子從2009年1.0230減小到2011年的0.9834,又上升到2016年的1.0233,產量因子先下降后上升的變化趨勢與生態承載力變化趨勢相符合,因此產量因子對于耕地生態承載力有顯著影響。湖北省2009—2016年間人均耕地生態承載力整體上與耕地生態承載力的趨勢一致,2012—2016年人均耕地生態承載力的增勢變緩,與湖北省常住人口數量增勢變緩密切相關。 通過研究湖北省耕地的生態赤字,可以分析出湖北省耕地現階段的利用狀況,為湖北省耕地的發展提供有效的建議。 耕地生態盈虧由耕地生態足跡與耕地生態承載力的差值所決定,從圖3可以看出,湖北省2009—2016年間耕地處于生態赤字,呈現先上升后下降趨勢。耕地生態赤字由2009年的493.89萬hm2上升至2013年的505.48萬hm2,增幅2.35%;自2013年下降到2016年的478.23萬hm2,降幅為5.39%。湖北省2009—2016年的耕地生態足跡始終大于生態承載力,導致湖北省的耕地生態盈虧為生態赤字。湖北省的耕地生態赤字的變化趨勢,主要是受到湖北省的耕地生態承載力變化的影響,湖北省2009—2016年的耕地生態足跡基本穩定,耕地生態承載力先下降后上升,與湖北省2009—2016年的耕地生態赤字變化趨勢一致。 圖3 湖北省2009—2016年耕地生態赤字 生態可持續性是耕地資源的重要評價指標之一,分析耕地的可持續性能夠進一步深度解析耕地的狀態。 圖4 湖北省2009—2016年耕地生態可持續性的變化 湖北省2009—2016年間耕地生態可持續性呈先下降后上升趨勢,見圖4。耕地生態可持續性由2009年的0.3523下降到2012年的0.3494,之后上升到2016年的0.3591,湖北省2009—2016年間耕地處于生態不可持續狀態。這說明人類對耕地資源產出的消費能力越來越大,耕地資源的生態生產能力與人類的消費能力已經失衡。雖然在2012年之后有向弱可持續逼近的趨勢,但是其增長速度緩慢,與湖北省的現代化發展有關,因此基于湖北省的耕地資源可持續性正處于緩慢上升的現狀。 運用改進的生態足跡模型對湖北省耕地資源的生態足跡、生態承載力、生態盈虧和生態可持續性進行分析,以此對湖北省耕地資源進行評價,最終得到以下結論。 湖北省2009—2016年的耕地生態足跡和人均耕地生態足跡基本處于平穩狀態;湖北省2009—2016年的耕地生態承載力和人均耕地生態承載力先下降后上升。這與湖北省居民消費結構、經濟增長、人口增長和城市化進程加快有關,耕地生態足跡的平穩表明居民消費結構較為合理,能夠基本滿足居民對飲食結構的要求,耕地生態承載力的提升說明湖北省耕地資源的供給能力逐漸提升,與湖北省耕地質量的提高和耕地面積的增加密不可分。通過調整居民消費結構,完善資源節約的標準,創建節約型生產和消費體系,發展現代化農業,來降低耕地生態足跡,提升耕地生態承載力。 湖北省耕地質量整體處于生態赤字。從2013年開始,生態赤字數值正在逐漸下降,說明湖北省的生態足跡大于生態承載力。耕地生態赤字對耕地資源可持續發展產生極大的阻礙,因此需要加大對耕地資源的管理,提升耕地的質量,提高土壤費力,擴大耕地面積,合理調整作物的種植結構,進行科學化種植,切實提升耕地的生產能力。另外還需要多方面的配合,相關農業技術的進一步發展,農業人才的培養,國家對農業方面的扶持以及相關的法律法規的制定等都能夠對耕地資源的可持續利用作貢獻。 湖北省2009—2016年的生態可持續性先下降后上升,耕地資源利用由弱不可持續狀態向弱可持續發展狀態發展。但生態可持續指數介于0.3~0.4,湖北省的耕地資源依然處于弱不可持續狀態,因此還需合理調配耕地資源,進一步提升湖北省的耕地產量,優化產業結構,確保耕地資源可持續發展,提高湖北省農業經濟。3 結果與分析

3.1 生態足跡分析

3.2 生態承載力分析

3.3 生態盈虧分析

3.4 生態可持續性分析

4 結論與建議