延髓至頸6 椎管內腫瘤合并脊髓損傷患者的圍術期護理1 例

孫麗 萬昌麗 顧海燕 高紅

作者單位: 226001 江蘇省南通市第一人民醫院脊柱外科(孫麗,顧海燕,高紅),上海長征醫院骨腫瘤科(萬昌麗)

延髓位于腦干的最下部分,是呼吸、循環中樞所在。延髓腫瘤術后并發癥多,最嚴重的并發癥是呼吸肌無力導致呼吸功能障礙[1]。椎管內腫瘤可發生在椎管內的任何位置,而頸段脊髓腫瘤占脊髓腫瘤的21.4%[2]。髓內腫瘤占椎管內腫瘤的20%~25%,室管膜瘤最多見,其次為星形細胞瘤。星形細胞瘤可發生于任何年齡,但多發生于30 歲,大約60%的髓內星形細胞瘤發生在頸髓[3],早期無典型表現,一旦發現,已造成不可逆的脊髓損傷,手術風險大,術后并發癥多。2021 年5 月筆者進修期間,上海長征醫院骨腫瘤科收治1 例延髓至頸6椎管內腫瘤合并脊髓損傷的患者,經過精心的療護,患者病情恢復良好,預后效果滿意。現報告如下。

1 病例介紹

患者男,20 歲,因“頸后區疼痛伴癱瘓1 周”于2021 年5 月30 日10:20 收入院。患者于1 周前無明顯誘因出現頸后區疼痛,后依次逐漸出現右上肢無力、大小便障礙以及右手、右下肢和左下肢無力,癥狀呈逐漸加重趨勢,就診于當地醫院,予留置導尿管,進行理療等措施無明顯效果。頸椎MRI提示延髓至頸6 椎體水平脊髓占位合并少量出血,考慮星形細胞瘤合并出血可能。入院時患者生命體征正常,SpO2100%,呼吸急促,咳痰無力,右側胸廓起伏消失,右上肢及右下肢肌力0 級,左上肢肌力4 級,左下肢肌力3 級,鞍區感覺麻木,雙側膝腱、跟腱反射消失,Babinski 征陽性。患者于入院后第2 天在急診全麻下行頸后路椎管內腫瘤切除重建內固定術,手術歷時8 h,術程順利,術中出血僅700 ml。術后帶回經鼻氣管插管給氧,頸部切口引流管和右股靜脈導管,呼吸仍急促,咳痰無力,右側胸廓起伏消失,四肢肌力0 級。術后頸部切口引流液55~160 ml,血鈉125~128 mmol/L,24 h 尿量3050~3860 ml,通過積極的抗炎、鎮痛、化痰、消除神經水腫、糾正低鈉血癥等治療,動態評估患者的氣道、肌力、營養等指標,術后第3 天成功拔除氣管插管,6 月6 日轉康復醫院時患者呼吸咳痰能力好轉,右下肢肌力恢復至1 級,左上肢和左下肢肌力恢復至3 級,血鈉上升至132 mmol/L,24 h尿量降至2100 ml。7 月5 日隨訪,患者左上肢肌力4 級,左下肢肌力4 級-,右側肢體肌力2 級-,未出現肺部并發癥。

2 護理

2.1 全方位落實圍術期呼吸道集束化管理,保障患者的氣道安全

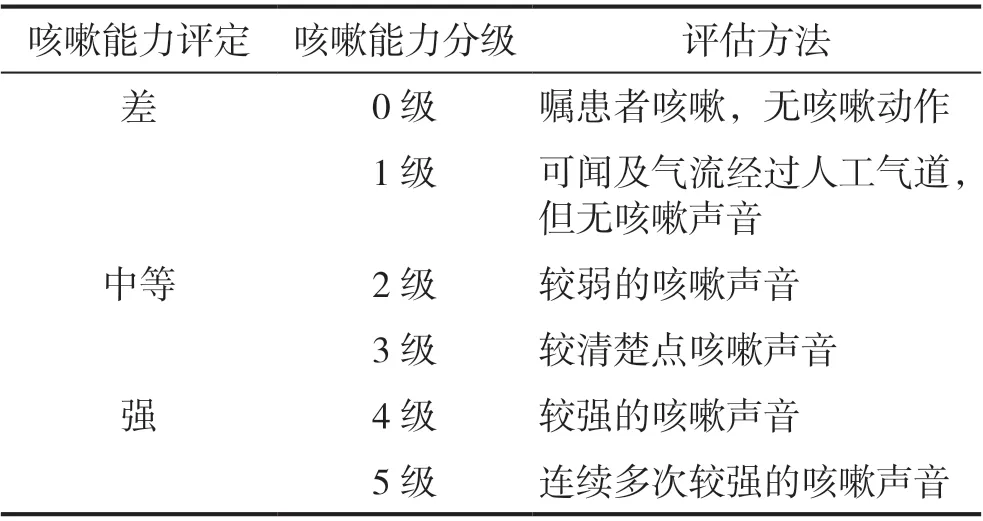

上呼吸道的加溫加濕功能在建立人工氣道后喪失,氣道黏膜干燥,痰液黏稠不易咳出,易發生氣道阻塞、肺部感染等并發癥,因此,保持充分的氣道濕化十分重要。濕化療法和霧化吸入是目前臨床上保持氣道濕化的常用方法。濕化療法可增加吸入氣體的濕度,將0.45%氯化鈉作為濕化液,可降低并發癥的發生率、濕化后痰液活菌比例、不良事件發生率[4]。霧化吸入是將藥物直接送入氣道與肺,由于患者痰液黏稠不易咳出,遵循霧化吸入療法合理用藥專家共識[5],予吸入型糖皮質激素布地奈德和黏液溶劑乙酰半胱氨酸聯合霧化吸入治療,達到抗炎化痰的作用。每班評估患者的痰液黏稠度,經積極的霧化濕化,術后第3 天,患者痰液黏稠度由II 度轉為I 度,濕化效果滿意。國外研究中提出,評估患者咳嗽能力的方法主要有采用流量計測定患者咳嗽時的咳嗽峰流量或是采用半定量的咳嗽能力分級的方法[6]。盡管前者為客觀的定量評估方法,但需專用的流量計,未在臨床推廣。半定量的咳嗽能力評估法無需任何儀器設備,操作簡便,可行性高。有研究證實,半定量的咳嗽能力評估方法也能很好地預測有創通氣患者拔管后再插管的風險[7]。每天采用半定量咳嗽能力評估法[8]對該患者咳嗽能力進行動態評估,為保障患者的氣道安全提供風險評估依據,評估標準見表1。

表1 半定量咳嗽能力評估法

呼吸功能訓練是脊髓損傷患者肺康復的核心部分[9],可有效預防肺部并發癥。結合患者的呼吸、人工氣道、咳嗽能力,制訂了漸進式的呼吸功能康復訓練方案,包括腹式呼吸和縮唇呼吸訓練、吹氣訓練、咳痰訓練及人工阻力呼吸訓練,分階段實施。由于脊髓損傷導致胸式呼吸減弱,患者入院及術后第1 天,呼吸急促,咳嗽能力1 級,指導患者行腹式深呼吸和縮唇呼吸鍛煉,每次5 min,每日4 次,根據患者耐受情況及時調整。術后第2~3 天呼吸稍平穩,咳嗽能力2 級,指導患者行吹氣訓練和咳痰訓練。吹氣訓練以吹紙條為主,在患者口鼻前懸掛一長方形的小紙條,囑患者深吸氣后縮唇呼氣,吹動紙條在空中微微飄蕩,掌握方法后延長吹氣時間、增加紙條距口鼻的距離至10 cm,確保紙條維持在飄蕩的位置4~6 s。患者進行咳痰訓練時,經鼻緩慢深吸氣后縮唇呼氣末咳嗽,護士將置于兩側胸壁雙手指向內輕度加壓,置于上腹部的雙手掌快速向內向上沖擊上腹部,協助患者咳痰,每日重復以上操作3 次,每次5 min。待患者呼吸平穩、咳嗽能力增強后,逐漸過渡到人工阻力呼吸訓練,即在患者上腹部放置0.5 kg 沙袋,增加呼氣時的氣道阻力,減少肺內殘氣量,有效改善通氣量。沙袋的重量應根據患者的承受能力逐漸增加,最重不超過2 kg,以免膈肌疲勞[8]。通過有效的呼吸功能康復訓練,患者咳嗽能力好轉,隨訪時咳嗽能力達4 級,可自主咳出I 度白色黏痰。

2.2 加強低鈉血癥的預見性護理,預防脊髓損傷的進一步加重

頸脊髓損傷早期發生低鈉血癥的機理是由于腎臟交感神經受抑制,進一步導致腎素-血管緊張素-醛固酮系統被抑制,水鈉重吸收抑制,血鈉降低,尿量明顯增加,尿鈉的排出量也明顯增加[10]。雖然低鈉血癥是脊髓損傷較常見的并發癥,但因其發病機理復雜、臨床表現隱匿,治療護理上常常延誤滯后,從而導致頸脊髓損傷節段的水腫加重,影響神經功能恢復[11]。因此,加強低鈉血癥的預見性護理非常重要。輕度低鈉血癥患者無明顯臨床表現,只有當血鈉低于130 mmol/L 時才可表現為胃腸道的惡心、納差,精神上表現為萎靡、乏力,隨著血鈉的進一步降低,患者可有頭痛、嗜睡、肌肉痛性痙攣等神經精神癥狀。患者入院時血鈉133 mmol/L,術后持續降低至125 mmol/L,密切關注患者的神志、意識,監測尿量。根據血清Na+計算鈉鹽總需要量,即Na+(g)=(142 mmol/L-Na+mmol/L)×0.6×體質量(kg)/17+每日生理需要量(4.5 g),鈉鹽總需要量的50%需在第1 天補充,余量在3 d 內補完[12]。除了生理需要量,該患者需補充約25 g 氯化鈉,予10%氯化鈉4 g 加入卡文注射液靜脈輸注,保證每日8 g 鈉鹽的補充,同時根據血鈉水平動態調整。在補鈉過程中,嚴格控制補鈉濃度和速度,動態監測血鈉水平,確保24 h 血鈉升高不超過8 mmol/L,密切觀察患者神志和尿量,警惕每小時尿量增加超過100 ml 及患者出現失語、行為改變、麻木甚至昏迷等補鈉過快的表現。此外,飲水控制在每天1000~1500 ml,避免飲水過多加重稀釋性低鈉血癥。通過合理的補鈉方案,患者轉院時血鈉上升至132 mmol/L,24 h 尿量降至約2000 ml。

2.3 實施序貫性營養支持治療,保證能量和營養的最佳供給

該患者由于腫瘤消耗、大手術、氣管插管無法進食等因素,導致存在營養不良的高風險,在患者入院、手術、病情變化及住院每周采用NRS2002營養風險評估量表進行動態的營養評估,患者NRS2002 各維度總分≥3 分、白蛋白29.7 g/L,均提示存在營養不良的風險,應予營養支持治療。序貫性營養支持是腸內和腸外營養支持同時使用的一種方法,即早期通過腸外營養途徑糾正水、電解質失衡,維持內環境平衡。待腸道功能開始恢復,在腸外營養的基礎上,開始腸內營養,逐漸增加供給量,達到最佳的營養供給,最終過渡到全腸內營養支持[13]。卡文是由葡萄糖、氨基酸、脂肪乳、多種微量元素和維生素組成的復方營養混合液,作為腸外營養支持的常用制劑,臨床使用方便、安全、有效。危重患者營養支持治療指導意見中推薦重癥患者急性應激早期應遵循“允許性低熱卡”原則[14],即供應84~105 kJ/( kg·d),為重癥患者能量的補充提供可靠依據。結合患者體質量65 kg,術后白蛋白29.7 g/L,選擇1920 ml 規格的卡文注射液、20 g 白蛋白輸注,確保每天1400 Kcal 能量供給,以及白蛋白及各種營養素的全面補充。中國骨腫瘤大手術加速康復圍手術期管理專家共識[15]強調,只要腸道功能允許,建議優先選擇口服營養補充或腸內途徑,術后營養配方推薦使用標準整蛋白配方。結合重癥患者營養指南建議,傷后2~3 d、應激狀態穩定后逐日增加能量供給至126~146 kJ/(kg·d)[16],術后第3 天氣管插管拔除后,在腸外營養的基礎上,添加愈素、水解蛋白液口服改善營養狀況,根據患者的腸道耐受情況,逐漸增加供給量,確保每日攝入總能量2000 Kcal,達到最佳的營養供給。經過積極的營養支持,患者白蛋白穩步上升,轉院時達41 g/L。

2.4 聯合心理科精準評估,實施階梯式心理護理,重拾自我效能感

頸椎椎管內腫瘤,尤其是星形細胞瘤,發病早、起病急、進展快,早期無典型表現,一旦發現,已造成不可逆的脊髓損傷,這些均導致患者產生恐懼、焦慮的情緒,及時給予心理疏導和疾病認知教育有助于緩解患者的不良情緒,提高患者心理應對能力。研究表明[17],階梯式的心理護理可有效改善頭頸腫瘤患者的焦慮、抑郁狀況,在一定程度上提升患者的生活質量。患者入院時,責任護士使用焦慮自評量表(SAS)[17]對患者進行初步評估 ,評分50 分以下者為陰性,50~59 分為輕度焦慮,60 分以上為中重度焦慮。該患者入院時SAS 評分86 分,為重度焦慮,協同心理科對患者進行精準評估及干預,一對一專人輔導,了解患者的顧慮,改變負性認知,給予正向引導,重拾自我效能感。此后,由責任護士每日復評,患者術后第3 天SAS 評分58 分,由重度焦慮降為輕度焦慮,則由護士進行干預,協助患者列出目前面臨的主要問題和關注點,制訂解決的目標、計劃和方案,醫療問題則由床位醫師給予耐心詳細的講解,緩解患者的恐懼和焦慮心理,增強疾病認知。此外,給予照顧者充分支持,定期開展交談會,提供傾訴、宣泄的機會,評估照顧者的需求,給與針對性的指導。經過有效的心理疏導,患者在轉院時SAS 評分42 分,隨訪時無焦慮情緒。

3 小結

延髓至頸椎的高位髓內腫瘤,起病急,進展快,病情重,極易引起患者的四肢癱瘓、呼吸肌麻痹,甚至死亡。雖然手術治療能遏制疾病的進一步惡化,但手術風險大、術后并發癥多,尤其是呼吸系統并發癥,常常為此類患者死亡的首要原因。護理人員需密切關注患者的氣道情況,保證呼吸道通暢,最大化保障患者的氣道安全;提高預見性護理意識,動態關注水、電解質水平,警惕低鈉血癥的發生,預防脊髓損傷的加重。同時,加強患者的營養管理和心理支持,增強抵抗力,提高康復信心。