論免費師范生教育碩士學位論文質量影響因素問題

楊思婕 范建剛

摘要:現有調查表明,免費師范生教育碩士的培養始終存在著學位論文質量不高的問題。這反映出教育碩士的教師身份和研究生身份之間的矛盾,時空的割裂使這兩種活動不僅沒有相互促進,反而加劇了教育碩士身份認同上的迷茫。基于跨界科研共同體理論,分析教育碩士學術經歷、投入精力與導師指導情況等因素對學位論文質量的影響,指出教育碩士的培養目標必須首先指向研究,良好的科研能力能夠促進其改進教學方法、提升教學能力。因此必須凸顯大學研究重心地位,實現兩類學校的管理協同;擴大共同體邊界,形成多層次跨界科研共同體;調動內部成員主動性,在合作中促進相互啟發;打破師生隔離狀態,塑造和諧穩定的師生關系。

關鍵詞:教育碩士;論文質量;跨界科研共同體;非均衡

中圖分類號:G643.8文獻標識碼:A文章編號:2095-6916(2022)05-0123-05

一、問題的提出

2010年,教育部正式頒布免費師范生在職攻讀教育碩士的實施辦法,自2012年起,部屬高校畢業的免費師范生可在中小學任教滿一學期后申請免試攻讀教育碩士專業學位。這一政策旨在培養一批具有扎實教學本領和科研水平的中小學教師及教育管理人員,并為免費師范生發展成為優秀的中小學教師乃至教育家奠定基礎。

免費師范生教育碩士采取非全日制的培養方式,與學術型碩士相比,更加側重應用性與職業指向性。每位教育碩士配備有兩位導師,校內導師負責科研指導,校外導師負責教學指導。不同于其他類型的專業碩士,免費師范生教育碩士的培養更強調實踐性與學術性的統一,這是因為教育碩士的教師身份決定了他們既要傳授知識,還要解決學生的思想認識問題,做學生成長過程中的“重要他人”;教育碩士的勞動對象是具有獨立意識的學生,僅依靠知識的搬運無法完成立德樹人的根本任務,這就要求其在高水平完成內容教學的基礎上,學習教育心理學相關知識,向學生傳遞正確的情感、態度、價值觀,實現教學過程“知情意行”的統一。

學位論文作為反映免費師范生教育碩士培養質量最重要的指標,通常立足于對實際教學問題的研究。教育碩士本應在教學中發現問題、通過研究將問題上升為理論層面的認識,最終反作用于教學實踐,促進業務水平的提高,形成“以科研促實踐、以實踐助科研”的良性循環。然而現有調查表明,免費師范生教育碩士的培養始終存在著學位論文質量不高的問題。這反映出教育碩士的教師身份和研究生身份之間的矛盾,他們既要在中小學從事教學,又要在大學進行科研,時空的割裂使這兩種活動不僅沒有相互促進,反而加劇了教育碩士身份認同上的迷茫。本課題從某部屬重點師范大學收集到的455份有效樣本中抽取部分論文進行了評判,其中“優秀”論文僅占4.8%,居于中等水平的“良好”論文只占38.9%,這與學術型碩士70%以上的“良好”率相差甚遠[1]。由此可見,學位論文質量不高已經成為免費師范生教育碩士培養過程中面臨的突出問題。對免費師范生教育碩士學位論文質量問題的研究,既能回應國家對于人才的迫切需要,又能銜接培養單位對于提高中小學教學質量的要求,還有利于教育碩士在自身形成獨特的競爭優勢,以較高的職業素養與業務能力為社會培養更多可塑之才。

二、研究假設與模型設計

(一)理論依據與研究假設

1.跨界科研共同體視角下的雙路徑學習模式

近年來,社會科學領域關于共同體的理論層出不窮,“共同體”儼然成為教師進行學習與交流的理想場域與重要載體。ETIENNE WENGER[2]以“共同的事業”“相互投入”和“共享的技藝庫”為基本要素,提出成員間通過實踐進行活動交往的“實踐共同體”。免費師范生教育碩士以“教師”“研究生”的雙重身份活躍于中小學與大學兩個教育系統中,跨界科研共同體也就應運而生了。跨界科研共同體是指研究者跨越原有的共同體邊界,聯結一個或多個有交集的知識領域,在不同的共同體間合作交流、研究學習的復雜活動系統。雙重身份能夠使教育碩士原本分離的教學和科研活動超越單一的共同體邊界,擴展到多個共同體中來,成員在不同的環境中來回穿梭,共同體也由封閉走向開放。教師工作是一種“實踐”,一位好教師不僅要學會“教”,更要會“學”,即學會反思。傳統情境下教師對問題的干預通常是純技術層面的,屬于“單路徑學習”,“對著問題解決問題,結果不僅沒有解決問題,反而強化了問題。”[3]構建跨界科研共同體基礎上的雙路徑學習模式,形成超越技術層面的研究和學習模式,能夠讓教育碩士在實踐中解決教學中的問題,以科研促進個人價值觀念與教育理念的轉變,為改進教學工作打好基礎。

在跨界科研共同體中,教育碩士與導師間的互動越多,越容易獲得啟發與靈感;付出的個人精力越多,越容易寫出高質量論文;學位論文質量也與個人學術經歷息息相關,因此可以做出以下假設:

假設1:免費師范生教育碩士與大學導師交流次數越多,學位論文質量越高。

假設2:免費師范生教育碩士與中學導師交流次數越多,學位論文質量越高。

假設3:查閱文獻數量對免費師范生教育碩士的學位論文質量具有正向作用。

假設4:論文修改次數對免費師范生教育碩士的學位論文質量具有正向作用。

假設5:受過系統的學術訓練的免費師范生教育碩士的學位論文質量更高。

假設6:畢業前公開發表過學術論文的免費師范生教育碩士的學位論文質量更高。

2.導師指導與投入精力間的相互關系

在跨界科研共同體中,教育碩士與導師的交流情況和個人投入精力共同作用于學位論文質量,這二者之間也存在相互作用關系。與導師的交流越頻繁,教育碩士越能從互動中得到激勵與督促,投入更多精力到研究中來。將“與導師交流情況”分為與大學導師交流次數和與中學導師交流次數,將“論文投入精力”分為查閱文獻數和論文修改次數兩方面,可以做出以下假設:

假設7:免費師范生教育碩士與大學導師交流情況和其論文投入精力之間呈正相關。

假設8:免費師范生教育碩士與中學導師交流情況和其論文投入精力之間存在較強相關性。

3.其他因素

科研產出通常被認為與年齡息息相關。DEAN KEITH SIMONTON發現:創造性想法的產出與個人職業年齡之間存在倒U形曲線,學術成果的產出在20到40歲持續上升,然后到達頂點,之后呈緩慢下降趨勢[4]。教育碩士基本都處于科研活動的最佳年齡區,在這一階段內,隨著年齡與教齡的增加,其學位論文質量也會隨之增加。另外,如果婚姻與生育所帶來的一系列責任使教育碩士不得不投入一部分精力到家庭中來,那我們可以猜測,這將會對學位論文質量產生負面影響。

假設9:年齡與教齡對于免費師范生教育碩士的學位論文質量具有正向作用。

假設10:婚姻和生育對免費師范生教育碩士學位論文質量具有負向作用。

(二)模型設計

本研究以教育碩士初次答辯時答辯委員會對論文的評級代表學位論文質量,構建影響因素模型,如圖1所示:

三、研究方法與分析結果

(一)數據來源

本研究數據來源于國內某教育部直屬重點綜合性師范大學。樣本涵蓋2013—2017年間入學且在讀的四個專業的免費師范生教育碩士,共回收問卷458份,其中有效問卷455份。

(二)變量測量

因變量是初次答辯時答辯委員會對碩士學位論文所作的等級評價,分為優秀、良好、合格和不通過四種,分別賦分4、3、2、1。自變量分為三類,根據選項的設置分別對其賦值。第一類是控制變量,包括性別、婚育情況和教齡;第二類是免費師范生教育碩士與導師的交流情況,包含與中學導師和大學導師交流兩項;第三類是免費師范生教育碩士在學位論文寫作中的投入精力,包含是否接受學術訓練、是否發表過學術論文、查閱論文數量與論文修改次數四個指標。由于因變量為有序的定類數據,故首先采用多元有序Logit模型進行分析;在對主要自變量間的相互關系進行研究時,采用皮爾遜相關性分析。

(三)分析結果

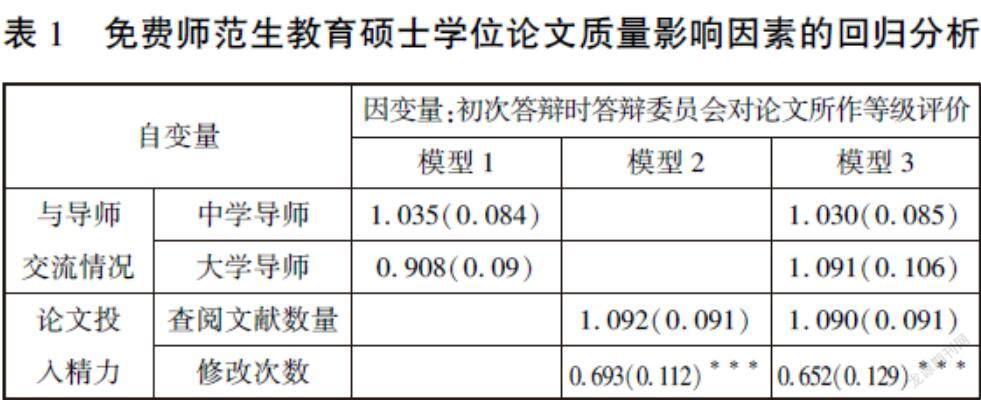

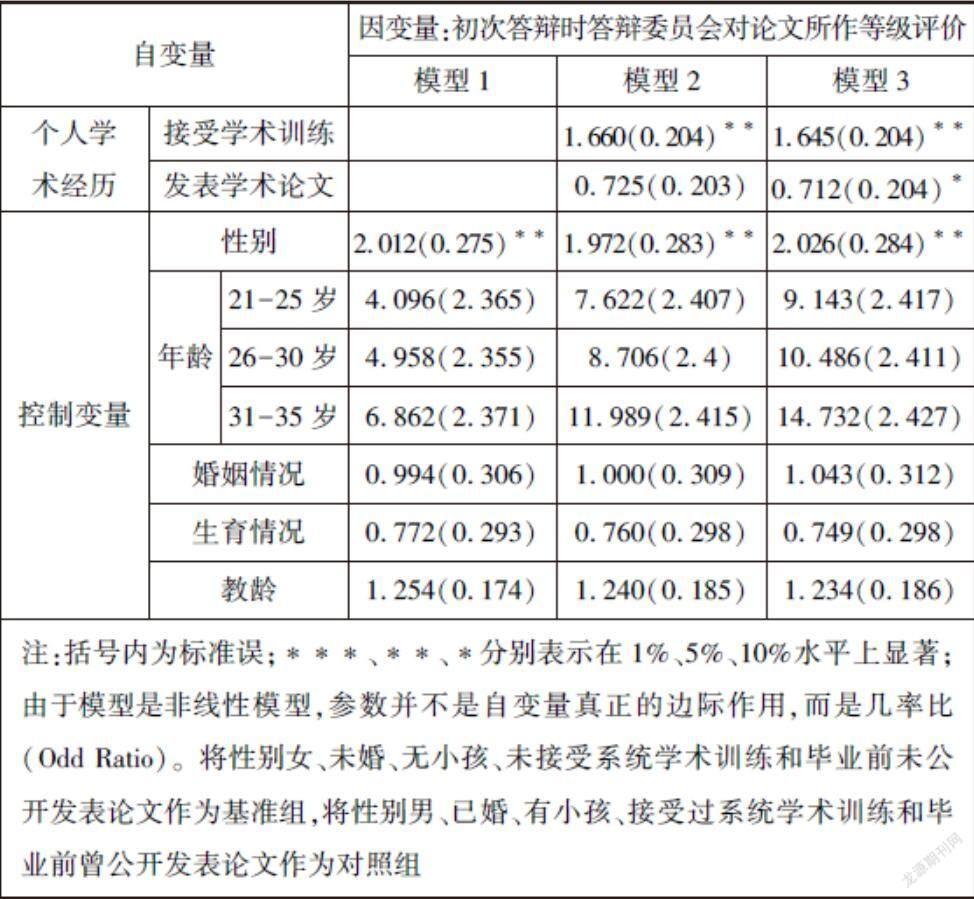

利用SPSS 26.0將免費師范生教育碩士學位論文初次答辯時的專家評級進行回歸分析,結果如表1所示。模型1只考慮外部因素,即與導師交流情況對論文評級的影響;模型2只考慮內部因素,即碩士生在論文寫作時投入精力對論文評級的影響,模型3將上述兩個方面因素同時納入研究。

模型1和模型3顯示,與導師交流情況對論文評級的影響并不顯著,假設模型1、2未能得到支持。導師作為碩士生就讀期間學術聯系最密切的人,本應在其論文寫作過程中提供較強的助力,然而回歸分析結果卻與預期有較大差異。原因可能是免費師范生教育碩士與導師間的交流大多是任務驅動的,而非教學中實際問題驅動,跨界共同體形同虛設。這樣的師生交流往往不能夠深入,是一種單向交流模式,學生缺乏發現問題的能力,常常在交流中處于被動地位,師生間的交流僅有次數而沒有質量,因此對論文質量的提高并沒有明顯幫助。

模型2和模型3顯示,“接受過學術訓練比未接受過學術訓練的碩士生論文等級評價高1分”的幾率是“未接受過學術訓練比接受學術訓練的碩士生論文等級評價高1分”的1.660倍和1.645倍,假設5成立。在其他條件相同的情況下,“論文修改次數”得分每高1分,論文等級評價加1分的幾率將是原來的0.693和0.652倍,假設4成立。模型3中,“畢業前曾公開發表論文者比畢業前未公開發論文者論文等級評價高1分”的幾率是“畢業前未公開發表論文比畢業前曾公開發論文者等級評價高1分”的0.712倍,假設6成立。寫作時查閱文獻數量與學位論文質量間無顯著關系,假設3不成立。

假設9中對于年齡與教齡這兩個影響因素的推測并沒有得到驗證。首先,由于受訪對象的年齡比較集中,碩士就讀的時間相較于整個教學科研生涯來講非常短暫,僅用一篇論文反映較長時間跨度下年齡的影響,結果可能不顯著;其次,創造峰值年齡存在學科差異,本研究的受訪對象主要是文科專業的教育碩士,產出的規律性不如自然科學明顯,有時靈感也會對學術產出起到不容忽視的作用;第三,很多中小學教師雖然教齡長,但從事的卻是機械教學,研究身份的長期缺位使得教齡對論文質量的作用并不明顯。婚育情況對免費師范生教育碩士學位論文的質量卻無顯著影響,故假設10不成立。

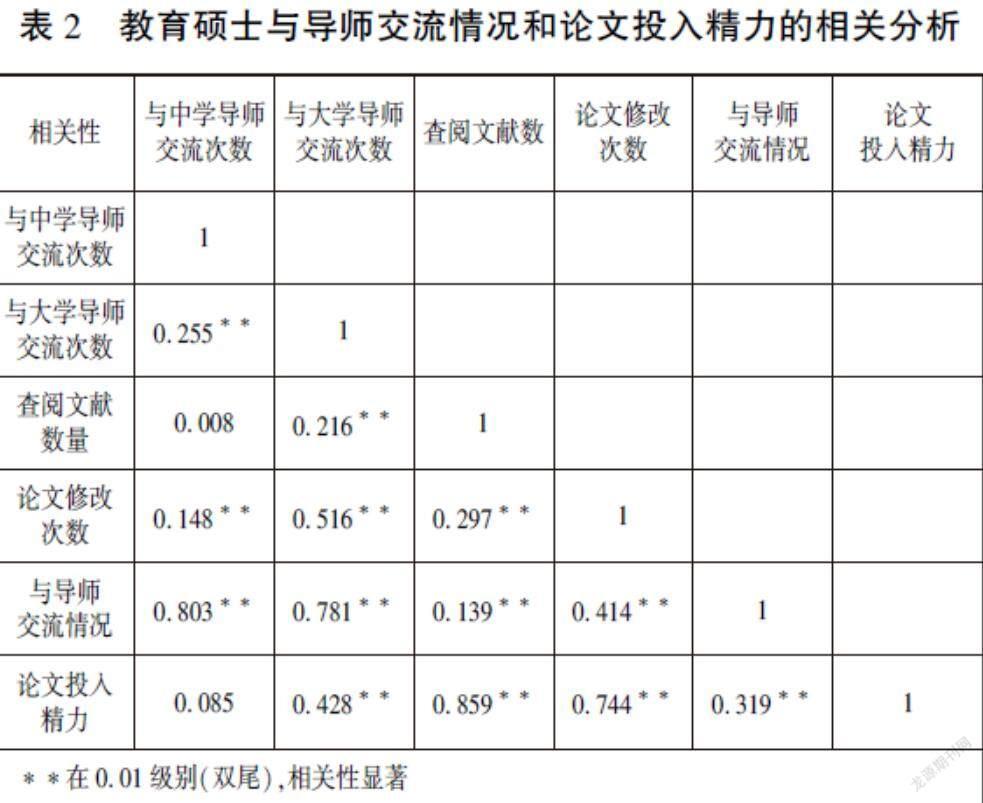

為深入探究主要自變量間的相互關系,再使用皮爾遜系數檢驗教育碩士與導師交流情況(包括與中學導師交流次數、與大學導師交流次數)和自身論文投入精力(包括查閱文獻數量和論文修改次數)間的相關關系(見表2),結果顯示,教育碩士同大學導師的交流情況和自身論文投入精力之間具有較強相關性,r=0.428,論文修改次數和與大學導師交流次數之間也存在較強的正相關關系,r=0.516,且顯著性p=0.000<0.01,具有顯著的統計學意義,假設7成立。教育碩士與大學導師交流越頻繁,其在論文寫作方面投入的精力就越多,就越可能在查閱相關文獻、修改論文上下功夫;同理,個人投入精力越多,學術認識就越深入,與導師的共同話題也就越多。碩士生投入精力和與中小學導師交流的相關度較低,假設8不成立。

以往研究認為,教育碩士的培養重心在于實踐,中小學導師的指導更有利于教育碩士實踐活動的展開。然而在此理論下,教育碩士與大學導師的交流被弱化,加之學生與導師長時間分隔兩地,產生明顯的時空隔離,加劇了碩士生科研不足的問題,反而不利于共同體發揮作用。研究發現,與大學導師關系越密切,越利于科研和論文寫作,因而這里的跨界科研共同體應該是非均衡的跨界、以大學為核心陣地的跨界。對于提高論文質量和科研能力來講,研究生才是他們的主身份,中學所能提供的只是感性和初始材料,對于研究能力的提升來講作用有限。中小學導師長期投身于一線教學,缺乏化具體為抽象的研究理性,相比專注于理論探究的大學導師來說,能提供的幫助較少。

四、結論與建議

通過上文分析,得出以下結論:(1)現有的跨界科研共同體中,指導教師與教育碩士的關系構建存在障礙,師生間交流多為被動的、任務驅動下的無效低效交流,難以形成師生合力,不利于論文質量提升。(2)跨界科研共同體是以大學為重心的非均衡共同體,優質學位論文的產出有賴于大學在共同體中核心地位的確立。(3)跨界科研共同體發揮作用需要良好的外部條件作為支撐。大學的研究重心與中學的工作重心存在矛盾,教育碩士在外部條件的作用下,更容易將重心轉向教學,而沒有精力從事研究工作。(4)教育碩士的雙重身份帶來了雙重時間分配和雙重激勵。大學是弱管理、弱激勵,中小學是強管理、強激勵。從目標實現上看,大學是重心,但在實際動態中,激勵和管理卻向中學偏斜,這使得跨界科研共同體內部資源配置被割裂,論文質量難以提高。(5)學術訓練和個人投入精力是影響教育碩士學位論文質量的重要因素。

教育碩士的培養目標必須首先指向研究,良好的科研能力能夠促進其改進教學方法、提升教學能力。因此建議:

(一)凸顯大學研究重心地位,實現兩類學校的管理協同

研究成果的產出主要源于教育碩士的學術活動。必須實現大學和中小學的協同聯動,將教育碩士從冗雜的教學事務中解放出來,減少重復性教學活動,適當減少中小學排課量、加強研究生過程管理,保證每個環節都有足夠的時間做研究;對攻讀教育碩士的教師給予實質性認同,使其充分認識學位提升的長遠意義,并愿意主動投入精力到論文寫作中;要不斷完善外部激勵,上至國家,下至高校、中小學,獎勵優秀的教育碩士、及時承認獲得學位的教育碩士、大力扶持存在困難的教育碩士,讓他們沒有后顧之憂。

(二)擴大共同體邊界,形成多層次跨界科研共同體

多個共同體的重疊部分通常是思想火花最容易迸發、合作關系最容易形成的部分。要充分利用免費師范生教育碩士的身份優勢,在橫向上形成以中小學校園為邊界的教育碩士、家長、同事、學生間的共同體,形成以大學校園為邊界的教育碩士、導師、同學間的共同體;在縱向上形成聯通中小學和大學的跨界科研共同體。逐步擴大共同體的作用范圍,為教育碩士提供豐富的現實素材與科研條件,使其能夠在跨界科研共同體中發揮主人翁意識,研討教學實踐中發現的問題,以研究促進成果產出、助力學位論文質量的提升。

(三)調動內部成員主動性,在合作中促進相互啟發

教育碩士如果花費大量時間沉湎于內容教學,他們寫出的東西也只能是些經驗性感想,必須使其意識到學術研究的重要性,主動投入精力到科研中來。首先,高校培養單位可以通過開設講座、論壇等形式,鼓勵教育碩士參與學術交流;其次,通過構建師門群、讀書群,引導學生探索,以“一個觀點啟發多位成員”的高效率研究模式形成互利共贏的科研氛圍;最后,在入學之初與導師簽訂共同約定,保證實質性的交流次數,確保每一次面談都是帶著問題前來、帶著思考回去,把每一次交流的效果發揮到最大。只有讓教育碩士完成從“思想上認同”到“行動上實踐”的轉變,主動發現問題并參與研究,跨界科研共同體才能從形式走向實質。

(四)打破師生隔離狀態,塑造和諧穩定的師生關系

跨界科研共同體內部核心的關系是師生關系。關系和睦,則有利于知識的創造與問題的解決;關系生疏,則會導致內部互動僅有次數而無實質。建構平等和諧而不松散的師生關系,既需要導師放下身段,以協助者的身份與學生一同做研究,又需要學生克服負面情緒與“恐懼”,主動暴露自身問題,提供研究素材,使這對核心的關系貫穿于研究生生涯的全過程,而不是時常處于缺位狀態。

一段良好師生關系的形成,其作用也會是深遠持久的。免費師范生教育碩士一旦形成了反思思維與科研習慣,即使未來完成碩士學習回歸中小學,仍能將這種習慣保持下去,既有利于個人教學本領的提升,更好地服務于學生,同時也能影響中學的同事。隨著時間的推移,當他們成為中學里經驗豐富的優秀教師后,又會成為新入職的免費師范生教育碩士的校外導師,繼而以專家的身份,投入到新的跨界科研共同體中來,薪火相傳,影響更多的后來人。

參考文獻:

[1]高等教育延伸閱讀:2019年度江蘇省碩士學位論文抽檢評議結果[C]//牟國義.2019江蘇年鑒.南京:江蘇年鑒雜志社,2020:433.

[2]WENGER,E.Communities of Practice:Learning,Meaning,and Identity[M].Cambridge:Cambridge University Press,1998:73.

[3]陳向明.中小學教師為什么要做研究[J].教育發展研究,2019(8).

[4]SIMONTON,D.K.Creative Productivity:A Predictive and Explanatory Model of Career Trajectories and Landmarks[J].Psychological Review,1997(1).

作者簡介:楊思婕(1997—),女,漢族,陜西寶雞人,單位為陜西師范大學,研究方向為網絡思想政治教育。

范建剛(1964—),男,漢族,陜西澄城人,博士,陜西師范大學教授、博士研究生導師,研究方向為網絡思想政治教育。

(責任編輯:王寶林)