歷史夾縫中的波蘭與立陶宛

榮智慧

立陶宛首都維爾紐斯

分開歐洲大陸的界線,不是白香腸,而是白面包。

在第一次世界大戰之前,德國和波蘭、捷克、匈牙利一起,屬于“吃黑面包”的中東歐國家—當時的德國知識分子沒少認真闡釋自己和“西歐”的區別,而現在的德國可是“理所當然”的西歐國家。

一百多年里,歐洲大陸內的界線,像重病患者的心電圖一樣劇烈波動。曾經處于同一個“帝國”內部的共同體,沿著語言、種族和宗教的縫隙,崩解成互不相容的“民族國家”;曾經喜愛同一種黑面包的國家,因為戰爭和屠殺帶來的持久創傷,不再能夠毫無負擔地彼此面對。

波蘭和立陶宛,這對曾經合并成波蘭—立陶宛大公國的國家,擁有“歐洲最尊貴共和國”的輝煌,也有歐洲最灰暗的血腥記憶。20世紀以來,對前者的選擇和闡述并不常見,因為不符合民族國家建制的需要;對后者的回憶依然刻骨銘心,鄰國和歷史的陰影互相交織。

這里能找到民族國家和帝國激烈碰撞的所有要素,而在此之外,人們已經找不到共同體的“想象資源”。

歷史總是“重演”。

2月下旬俄烏戰事爆發,德國的姿態相當審慎。如今,德國的能源極大依賴俄羅斯燃氣輸送管道“北溪2號”。這條“北溪2號”,一直讓原本屬于華約陣營的多國很不滿。波蘭的執政黨法律與公正黨在2016年時就說,“北溪2號”是新版《蘇德互不侵犯條約》。

1939年的《蘇德互不侵犯條約》,是蘇聯和德國在莫斯科簽訂的秘密協議。

該條約劃分了蘇德雙方在東歐地區的勢力范圍,波蘭、立陶宛成了大國博弈的犧牲品。犧牲的字眼分量尤其沉重,在華沙、克拉科夫、維爾紐斯……紀念碑、墳墓一個挨著一個,那是無數無辜的人用生命壘成的。

《蘇德互不侵犯條約》簽訂50周年時,穿越愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛595公里長的路上,200萬人手拉著手,為“歐洲人”高聲歌唱。西歐的人已經很難想象,東邊的人需要以多大的勇氣,經歷多大的絕望,來為一個屬于“歐洲”的身份斗爭。

又過了十年,波蘭最先加入北約。在歷史上,波蘭曾是“最西方”的國家,1569年建立的波蘭—立陶宛大公國,一開始就有共和選舉制度,在現實中,波蘭的“向西轉”也最成功。

但過去不是這樣。波蘭—立陶宛大公國的“波蘭本質”,強調薩爾馬提亞人的東方氣質,專門來對抗“西方”。

波蘭—立陶宛大公國的“波蘭本質”,強調薩爾馬提亞人的東方氣質,專門來對抗“西方”。

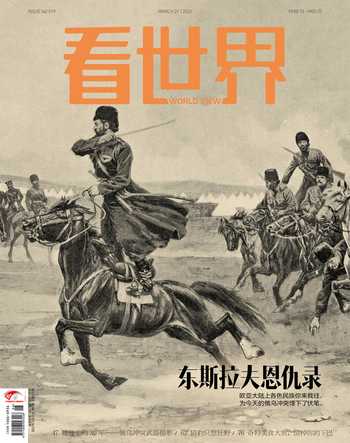

1939年,《蘇德互不侵犯條約》簽署現場

波蘭的浪漫派作家反復提到的薩爾馬提亞人,屬印歐語系民族,也有人說是伊朗族裔,比希臘人更早到克里米亞居住,隨后逐漸北遷。

這個概念自帶神秘氣息,在古代油畫上,體現為穿著裙子的男人,奢華的東方圖案,鑲滿飾品的武器,灌木叢一樣茂密的辮子和胡子,波斯語的名字—這是屬于波蘭的文化自信。

特別是波蘭“民族詩人”亞當·密茨凱維奇的詩歌,在19世紀復興了薩爾馬提亞崇拜。后來,只要哈布斯堡帝國和德意志推動的日耳曼文化即將得勢,波蘭人馬上就抬出波蘭貴族氣派的淵源,薩爾馬提亞服飾馬上就會擊退巴黎和維也納的流行風尚。

最后一位被維也納指派的利沃夫市長,為了表明自己的波蘭身份,讓人在他死后埋葬他時,給他穿上東方服裝。

但是,密茨凱維奇不一定“屬于”波蘭。

就像曾屬于波蘭的弗羅茨瓦夫成了德國的布雷斯勞一樣,波蘭也從密茨凱維奇的“心臟”、諾貝爾文學獎得主切斯瓦夫·米沃什的故鄉—維爾紐斯消失了。

維爾紐斯被斯大林劃給了立陶宛,成了后者的首都。這里還留有巴洛克時代和德國經濟繁榮年代的華麗建筑,有精致的街道、寧靜的庭院、典雅的教堂、上好的餐館,像每個角落時光靜止的歐洲。

薩爾馬提亞人后代的心理是復雜的:東方和西方都不是歸宿,內部早已分崩離析。

1939年9月到1941年6月,波蘭被殺害的公民中,大部分是學者、軍官、政治家、文學家、音樂家。在這之后,才發生了真正的戰爭、城市的毀滅,以及大屠殺和流放。當代波蘭作家安杰·史達休克曾說,他蔑視俄羅斯人,是因為他們把波蘭人的民族特性發展到一個可怕的、不人性的程度;他蔑視德國人,是因為他們根本沒有人性的一面。

“俄羅斯人對我們而言像動物或者魔鬼,而德國讓我們想起機器和機器人,這就是當今歐洲薩爾馬提亞人后代的心理狀態。”

如果按出生地嚴格劃分國籍,被波蘭視為“民族詩人”、寫出名句“立陶宛,我的祖國”的密茨凱維奇應該算白俄羅斯人。他生在新格魯多克,鎮上的人當時說意第緒語和波蘭語。

維爾紐斯除了波蘭和立陶宛要爭,白俄羅斯人也將其看成“天然的首都”。

密茨凱維奇就讀的維日諾大學所在地維爾紐斯,更是民族國家形成的最典型案例。

其他東歐城市,比如利沃夫和里加,都只有兩個民族在爭—波蘭人和烏克蘭人爭奪利沃夫,拉脫維亞人和德國人爭奪里加。而維爾紐斯除了波蘭和立陶宛要爭,白俄羅斯人也將其看成“天然的首都”。

第一次世界大戰結束時,維爾紐斯有35份波蘭語報紙,20份立陶宛語報紙,7份俄語報紙,5份意第緒語報紙,2份白俄羅斯語報紙。維爾紐斯的名字也一直在變,除了立陶宛語的“維爾紐斯”,還有波蘭語的“維日諾”,白俄羅斯語的“維爾尼亞”,俄語的“維那”,意第緒語的“維爾納”。

20世紀里,維爾紐斯至少有13次,從一國轉入另外一國之手。

密茨凱維奇多變的“身份”,以及維爾紐斯多變的地位,最終都指向了多民族聯合的“帝國”—波蘭—立陶宛大公國的政治遺產。

14世紀,立陶宛大公瓦迪斯瓦夫二世·亞蓋洛迎娶波蘭公主,還打贏了條頓戰爭,兩國關系愈發緊密。16世紀,“波蘭王國”與“立陶宛大公國”在1569年經“盧布林聯合”結合為波蘭—立陶宛大公國。

波蘭—立陶宛大公國,國土疆域遼闊,包含了今天波蘭、俄羅斯、立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、白俄羅斯、烏克蘭、斯洛伐克和羅馬尼亞等區域;民族眾多,有波蘭人、立陶宛人、捷克—摩拉維亞人、瓦拉幾亞人、馬扎爾人、韃靼人、烏克蘭人、白俄羅斯人、俄羅斯人、捷克人等族群;東正教、東儀教、天主教、猶太教、基督教并存;面積和人口均位于歐洲前列。

波蘭—立陶宛大公國當時的政治制度也領先歐洲。“波蘭選王制”本質上是一種貴族民主制—貴族共和制和選舉君主制的混合,由眾議院貴族控制的議會限制君主的權力,貴族有自由否決權。

這種制度是現代民主制、君主立憲制和聯邦制的先驅,所以大公國也被稱為“波蘭第一共和國”。

大公國的兩個主體國家—波蘭王國和立陶宛大公國,原則上是平等的。波蘭并沒有對立陶宛實行過同化政策,但因為經濟、軍事、文化方面的優勢巨大,成為了實際上的統治者。

立陶宛一開始具備相當的獨立性,但由于各方面都和波蘭差距太大,立陶宛貴族的語言和文化自動“波蘭化”,以至波蘭—立陶宛大公國治下,人們對“立陶宛”的認同越來越低。

其時,德國(普魯士)、奧地利與俄國都未強勢崛起,波蘭—立陶宛大公國正于此創造了一小段“帝國霸業”。

17世紀中期,大公國進入政治混亂期,國勢江河日下;于1772年開始,被三大強鄰奧地利(哈布斯堡—洛林皇朝)、普魯士王國和俄羅斯帝國三度瓜分,于1795年滅亡。

之后,任何試圖恢復“大公國”榮耀的努力都是徒勞。

立陶宛民族主義的發展是其中最關鍵的一環,它融合了法國大革命以來的民族理念和德國浪漫主義思潮,經過密茨凱維奇在1830年代的改造,以及立陶宛民族活動家的概念取舍,訴諸中世紀歷史而不是大公國歷史的“國家起源”。由此,波蘭和立陶宛走向了截然不同的命運。

20世紀早期,波蘭革命家、繼承立陶宛傳統的政治家畢蘇斯基,盡管多次宣稱共和理念,卻從沒能得到波蘭人和立陶宛人的認可。

1935年逝世后,他的身體被埋葬在克拉科夫的瓦維爾城堡,那里有歷代波蘭國王的墳墓,包括立陶宛大公亞蓋洛的墓。然而,畢蘇斯基的心臟被從胸腔里取出,安置在維爾紐斯的羅薩墓園,依照家族傳統緊挨著母親的墳墓。

畢蘇斯基的“身心”分離,與立陶宛課本上密茨凱維奇的代表作《塔杜施先生》被刪去所有波蘭字樣一樣,象征著波蘭和立陶宛難以挽回的分裂。

1990年代早期,波蘭與立陶宛關系緊張。立陶宛學生要選一個民族歷史上最恥辱的事件,得票最高的是1569年波蘭和立陶宛成立大公國。

魯迅是很推崇密茨凱維奇的,說他是“在異族壓迫之下的時代的詩人,所鼓吹的是復仇,所希求的是解放”。

密茨凱維奇在一個體面的波蘭上流家庭長大,母親可能有猶太血統。他出生于1798年,19世紀初就讀于維日諾大學。

當時沙皇俄國推行的是吸引地方精英的政策,而不是1863年之后的粗暴同化,因此,維日諾大學是其時俄羅斯帝國最大的大學,教學語言是波蘭語,學生們有足夠的能力消化波蘭—立陶宛大公國的文化遺產。

波蘭革命家畢蘇斯基

電影《塔杜施先生》劇照

“立陶宛!我的祖國!”一句話里的三個實詞,意義都發生過轉變。

《塔杜施先生》是密茨凱維奇1834年流亡巴黎期間所作。詩歌講述了立陶宛上流家庭的愛恨情仇,故事到1812年春天戛然而止。那時拿破侖的軍隊橫掃立陶宛,直奔莫斯科。

詩中的立陶宛貴族青年加入了法國軍隊。這一點是有歷史依據的,據說1812年加入拿破侖隊伍的上層階級青年中,有1/3是維日諾大學的學生。

密茨凱維奇的敵人,正是給他政府獎學金的沙皇俄國。

他的年代還沒有民族主義的鼓動,他只是希望波蘭—立陶宛大公國能夠重建輝煌。

1830—1831年,波蘭人對抗俄國統治的起義失敗,維日諾大學關閉,學生四散,密茨凱維奇開始創作《塔杜施先生》。

今天,每一位波蘭和立陶宛的學生都知道這首詩的第一句話:“立陶宛!我的祖國!你如同健康一般,只有那些失去你的人才懂得你的珍貴。”

實際上,“立陶宛!我的祖國!”一句話里的三個實詞,意義都發生過轉變。

“立陶宛”的意義,經歷了人們對波蘭—立陶宛大公國懷舊式的敬意,到渴望民族國家的轉變。浪漫主義的修辭在1863年后,分裂成互相矛盾的民族主義版本。波蘭聯邦主義者、白俄羅斯愛國者以及后來的波蘭與立陶宛民族主義者,都對這個詞進行了有利于自己的闡釋。

“我”代表的主體也變了。第一次世界大戰結束,舊格局下歐洲大國的傾覆,開啟了現代民族主義者、近代早期聯邦主義者和共產主義者的全面競爭。波蘭和立陶宛作為獨立國家興起,各存在了20年,白俄羅斯蘇維埃社會主義共和國存在了7年。第二次世界大戰、納粹德國的“最終解決方案”和蘇聯的驅逐政策,則決定了波蘭和立陶宛在20世紀后半葉的命運。

“祖國”的問題同樣尖銳。在蘇聯的統治下,立陶宛文化同化了密茨凱維奇受教育的城市—維爾紐斯,實現了立陶宛民族主義者的夢想。

在波蘭—立陶宛大公國從實體的崩解、再到內涵的崩解這不到200年的時間里,從對密茨凱維奇有意識的“選擇”史上,人們能看到意識形態促成“想象的共同體”的重要作用。相同族群、語言和文化的社會未必會形成民族國家,但經過意識形態塑造和驅動的相同族群、語言和文化的社會,基本上都成為了民族國家或政治共同體。

責任編輯何任遠 hry@nfcmag.com