1969年之夏,靈魂樂盛宴注定出現

木濃

紀錄片《伍德斯托克音樂節》劇照

“整個世界曾經來過,現在人們又都走了……”電影《制造伍德斯托克》(Taking Woodstock)的臺詞,適用于1969年的伍德斯托克音樂節散場帶來的惆悵,也適用于同一個夏天舉行的哈萊姆音樂節終結后的寂然。

不同的是,1970年即上映的紀錄片《伍德斯托克音樂節》(1969 Woodstock),次年斬獲美國電影藝術與科學學院“最佳紀錄長片獎”,并獲“最佳剪輯”與“最佳音響”兩項提名;而記錄哈萊姆音樂節的《靈魂樂之夏》(Summer of Soul)膠片,50年來藏于地下室,無人問津,直到2021年重見天日后,才于2022年2月獲得“最佳紀錄長片”提名。

被偏愛的伍德斯托克音樂節,和受冷落的哈萊姆音樂節,都試圖用音樂發出與時代搏擊的宣言。那時的音樂節和參加音樂節的人們,曾經熱情地幻想靠音樂改變世界。

區別于更早期出現的室內音樂節,伍德斯托克音樂節和哈萊姆音樂節這種戶外音樂節,開端或許是1967年的蒙特萊音樂節。而哈萊姆音樂節其實也同樣始于這一年,隨后每年舉辦一場。

紀錄片《伍德斯托克音樂節》劇照

1969年的伍德斯托克音樂節是廣為人知、最為激蕩的音樂盛宴,同年的哈萊姆音樂節也被稱為“黑伍德斯托克”。

而以搖滾和重金屬為主的雷丁利茲音樂節,始于1976年;從1997年開始的富士搖滾音樂節,也被作為世界三大搖滾音樂節之一;1991年的“搖滾魔鬼”音樂節,則是一個另類。

如今,戶外音樂節成為了節日盛會與文化消費活動,不再承載沉重的使命。而曾經的音樂節似乎并非如此。

發生在美國最為激蕩喧囂的1960年代的音樂節里,蒙特萊音樂節的口號為“愛與和平”,1969年伍德斯托克音樂節的口號是“和平與音樂的三天”。

長達六周的1969年哈萊姆音樂節,并沒有提出一個明確的口號,但在《靈魂樂之夏》,我們可以看到所有黑色皮膚的人們,身處于“哈萊姆最艱難的時期”,依然充滿自信和驕傲—如妮娜·西蒙在《To Be Young, Gifted and Black》里所唱的,“守住信念,相信你所愛之人”,也如影片中所說的,這一場哈萊姆音樂會,就像“水泥中開出一朵玫瑰花”。

1960年代,各類社會矛盾、沖突和浪潮,令美國社會的情緒、精神、色彩都面臨危機。與此同時,音樂尤其是搖滾樂,以勢不可擋的力量橫掃整個時代。由于對戰爭的極力反對,對前景的迷茫,憤怒、懷疑和苦悶的年輕人,急需找到一個出口—搖滾樂成為他們表達、吶喊的手段。

約翰·列儂所寫的歌曲《給和平一個機會》,代表了當時年輕人的心聲。而反抗的高峰,在1969年來到。

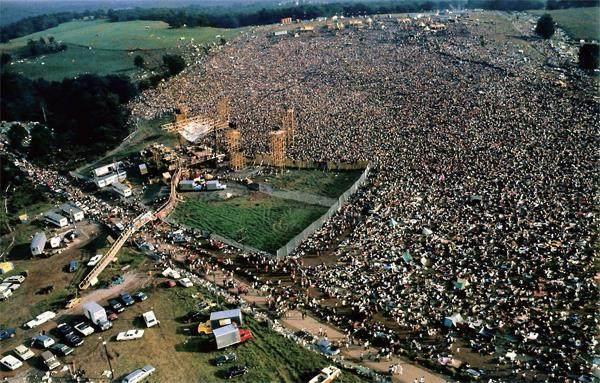

1969年8月15日,紐約市西北部貝塞爾小鎮的一個私人牧場,迎來了從不同城市匯聚的40萬年輕人。他們將在這個臨時構建起來的、壽命只有不到4天的烏托邦,與同伴或陌生人共同度過一個不可再復制的音樂狂歡盛會。

連唱近3小時的黑人歌手里奇·海文斯

紀錄片《伍德斯托克音樂節》中,密集的人海

這一場哈萊姆音樂會,就像“水泥中開出一朵玫瑰花”。

這個音樂節,本計劃在紐約市北部伍德斯托克舉行,因為當地的反對,不得已轉移地點,但音樂節依然采用原名“伍德斯托克音樂節”。

主辦方本來預計參與人數為5萬人,實際上提前售票接近20萬張,且有40萬人前往參加。據記載,還有100萬人因為交通問題不得不半路返回—紐約的高速公路,一度因為這群乘興而來的年輕人而引發最嚴重的交通堵塞。

盡管當時最頂尖的搖滾樂領袖鮑勃·迪倫、披頭士、滾石等,都沒有參加這個音樂節,但到現場的歌手和樂隊,都是美國音樂史上舉足輕重的人物。

有一個細節令人津津樂道:因為交通癱瘓,表演嘉賓不能如期而至,主辦方只能動用直升機前去接應,而在現場救場的黑人歌手里奇·海文斯抱著一把吉他,連唱將近3個小時,7次被迫返場,直到最后即興演唱了古老的黑人名歌《失去了母親的孩子》—這首歌后來被稱為《自由》。

音樂節開幕當晚下起了暴雨,整個場地變成了澤國,觀眾們在帳篷中度過一夜,第二天打開帳篷時,迎來一片泥濘。在接下來的時間里,他們在泥地里自由地奔跑、打滾、舞動……仿佛迎來了人生最大的一次解放,一直延續到18日的早上。

不知道出于偶然還是后人所說的必然,這一場放縱的盛會,現場沒有激化任何的矛盾;所有參與者好像在天時地利中,實現了內心的自然、平和、天真、樂觀。

就如同紀錄片所呈現的那樣,一位當時的警官說,自己“提著警棍想去敲暈那些作亂的小孩,看到他們時卻認為他們是國家的驕傲”,因為“無論他們外表怎樣,孩子們的內在是不容置疑的”。

電影《制造伍德斯托克》的導演李安曾評價:“那個時候音樂是很棒的,很有內容,藝術性也很好,可是音樂表演本身并不精彩,環境很糟糕,霧太大,下雨后地很泥濘……”

從某個視角看,這個音樂會并不成功,而且40萬人的大聚會上,大部分聽眾可能根本連音樂都沒聽清楚。然而,對于參與者來說,更重要的不是臺上的音樂,而是當時心中的音樂。

音樂節組織者之一邁克爾·蘭的回憶是更有力的說明:“這兒有一種你能在幾英里外就實實在在感覺到的活力,空中彌漫著的電流是無法描繪和復制的,這種氛圍并不是人群和舉辦人創造的,而是由觀眾本身的需要所形成的。”

因為反抗而成就的音樂節,被有的人評價為只是一個結束1960年代的儀式,并沒有帶來什么真正的改變。但因為一場音樂會而改變世界,本來就只是幻想。“這并不是說,反抗是沒有意義的,經典永遠會成為人們追憶與反思現實的有力武器。”《滾石》雜志把伍德斯托克音樂節譽為“50個改變搖滾音樂歷史的時刻”之一。

即使有人覺得,伍德斯托克像一場不曾存在的夢,也會有人說:“幻滅,是它留給流行文化最大的遺產。”

相比伍德斯托克,哈萊姆音樂節更像從未發生過。

紀錄片《靈魂樂之夏》海報、劇照

40萬人的大聚會上,大部分聽眾可能根本連音樂都沒聽清楚。

“那場文化節被遺忘了。”“那感覺像是把記憶收了起來,卻沒意識到。”“有時候你根本不知道那是不是真實的。”在《靈魂樂之夏》中,不同的親歷者在數十年后接受采訪時,不約而同地表達了“遺忘”。

事實上,他們并不是真的遺忘了,而是如同膠片被原封不動保存在地下室那樣,那一段記憶也被安置在他們內心的一個美好角落。

《靈魂樂之夏》的另一個名字是《當革命無法在電視上播出時》(When the Revolution Could Not Be Televised)。“在那之前,世界就像黑白的,那場演唱會讓我的人生變成彩色的。”50年后,親歷者回顧哈萊姆音樂節時說道,“離開了音樂節后,才意識到它的重要性。”

影片的最后,一名親歷者熱淚盈眶,感謝因為有了這部影片,得以證明自己塵封的記憶沒有出錯,一切都發生過:“證實了我所知道的是真實的……還能看到當時是美妙的……”

公眾遺忘不僅僅因為時過境遷,還因為它自一開始就沒有被允許公開。

當時,電影導演哈爾·圖爾欽用影像記錄了1969年哈萊姆音樂節的所有表演,希望把這些錄像賣給幾個潛在買家,但一再被告知沒有興趣,只能心灰意冷地將其保存在家中地下室。

時隔多年后,作曲家奎斯特洛夫嘗試利用這些素材,重現這段往事:“過去跟現在的有權當局,都不認為這重要到足以被保留成為歷史的一部分。但它確實是歷史的一部分。”

如上所述,哈萊姆音樂節早于1967年已經出現,1969年這一場為何格外重要?

1969年,對于美國黑人群體來說,是具有歷史意義的一年。剛剛接到馬丁·路德·金因槍擊離去的消息,在悲慟中,黑人群體努力爭取到新的改變—“Negro”一詞被“Black”代替。

《To Be Young,Gifted and Black》中,能聽到一種生而為“黑”的種族自豪感。正如數十年前蘭斯頓·休斯在《黑人》中深情寫下的,“我是黑人/黑得如黑夜/黑得像我的非洲那樣深”,這種“自我救贖的自豪感”,并非突如其來,而是得自長久的抗爭和努力。

1969年,也是哈萊姆區的艱難時期。作為紐約最大的黑人聚集區,哈萊姆區集中了大量受過教育的黑人知識分子和藝術家,因此具備了于20世紀二三十年代掀起“哈萊姆文藝復興”的條件。

這場復興不局限于文藝運動,也包含了社會運動與思潮運動,因此也有史學家稱之為“新黑人運動”。

其最重要的意義,是促成美國黑人的一次社會文化覺醒,而1960年代正是其影響深遠的時期。社會矛盾激發的背景下,哈萊姆區追求著平權與和平。

“阿波羅11號”登上月球的時候,正是哈萊姆音樂節舉辦期間。面對記者在音樂節現場的發問,有的觀眾回答“音樂節比‘阿波羅11號’任務更為重要”,有的說“他們浪費在登陸月球上的錢,可以喂飽哈萊姆區,還有全國各地的貧苦黑人”。

這一場靈魂樂盛宴,注定在1969年夏天出現。它的意義是否比肩伍德斯托克,無人能評價。但它的紀錄片在2021年重見于日光下,除了修正許多人的記憶、完善一段歷史之外,或許有其命運注定的含義或隱喻。

值得一提的是,1969年,滾石樂隊在美國進行巡演,紀錄片《給我庇護》描述了巡演高潮的最后幾天,其中保留了許多珍貴的現場實況;披頭士也于這一年,在蘋果公司倫敦總部的房頂上,完成了自己的最后一次演出,也成就了紀錄片《隨他去吧》。

影片中,樂隊在演唱三遍《Get Back》后,曲終人散:“Get back, get back. Back to where you once belonged.”

責任編輯吳陽煜 wyy@nfcmag.com