術前預康復訓練對行二尖瓣修復術患者心功能、日常生活能力及預后的影響

康書紅 張華 藺紅麗

在我國心血管疾病是導致患者死亡的主要疾病之一,每年因心血管疾病死亡的患者高于腫瘤和其他疾病[1-2],二尖瓣病變在心血管疾病中較常見,目前對心血管疾病的治療主要有保守治療和手術,外科手術是治療的主要手段之一[3-5],手術方式主要根據疾病嚴重程度及類型、部位等決定,二尖瓣病變的治療術式包括二尖瓣修復術、二尖瓣置換術等,術后可明顯改善患者心臟功能,提高生存率,然而,由于二尖瓣病變患者病情時間往往較長,會導致身體素質整體低下,術后易出現肺不張、肺部感染、呼吸窘迫綜合征等并發癥[6-8],影響到患者的術后康復。為了促進患者術后康復,臨床上提出了加速康復外科的概念[9-10],旨在根據循證醫學證據指導護理措施的實施,以促進和加速患者術后康復。預康復是在加速康復外科理念的基礎上提出的術前管理新策略[11],即在患者入院時開始到出院這段時間內進行的一系列連續性護理,相關研究均報道預康復的實施有助于加速患者術后的康復進程及改善預后[12-14]。本研究探討術前預康復訓練對行二尖瓣修復術患者心功能、日常生活能力及預后的影響,旨在為行二尖瓣修復術患者的康復管理提供參考。

1 對象與方法

1.1 研究對象

選取2020 年1—12 月在我院住院行二尖瓣修復術治療的患者80 例為研究對象,納入條件 :均行彩色超聲心動圖檢查確診為二尖瓣關閉不全,同時臨床癥狀符合二尖瓣關閉不全;均行二尖瓣修復術治療;年齡≥18 歲,性別不限;患者認知能力、理解能力、溝通能力均正常;血壓、血糖及血脂水平處于正常水平范圍;患者均知情同意,簽署知情同意書。排除條件:均無二尖瓣修復術治療禁忌證;行瓣膜置換術治療;有精神疾病史、凝血功能異常、大血管病變;合并原發性肺部疾病,或存在肝、腎功能不全;合并惡性腫瘤;妊娠期及哺乳期女性;有精神疾病史。按照性別、年齡、病變情況、術前心功能分級匹配的原則分為對照組和觀察組,每組40 例。對照組中男26 例,女14 例;平均年齡43.67±11.77 歲;病變情況:單純二尖瓣病變37例(后瓣病變28 例,前瓣病變9 例,其中3 例患者同時有腱索斷裂),合并先天性心臟病3 例(房間隔缺損2 例,室間隔缺損1 例);術前NYHA 心功能分級:Ⅱ級4 例,Ⅲ級33 例,Ⅳ級3 例。觀察組中男27 例,女13 例;平均年齡43.14±12.82 歲;病變情況:單純二尖瓣病變38 例(后瓣病變30 例,前瓣病變8 例,其中4 例患者同時有腱索斷裂),合并先天性心臟病2 例(房間隔缺損1 例,室間隔缺損1 例);術前NYHA 心功能分級:Ⅱ級2 例,Ⅲ級35 例,Ⅳ級3 例。兩組患者性別、年齡、病變情況、術前NYHA 心功能分級比較差異無統計學意義(P>0.05)。本研究通過醫院倫理委員會審核。

1.2 護理方法

1.2.1 對照組 實施常規護理,包括各個階段的健康教育、生活指導、飲食護理、完善術前檢查、術后康復鍛煉指導、出院指導、心理護理等。

1.2.2 觀察組 在對照組基礎上實施術前預康復訓練,具體措施如下:①成立術前預康復訓練小組。組長為護士長,組員包括1 名主治醫師、4 名護理人員。②循證查找二尖瓣修復術預康復的措施及策略,掌握預康復訓練的內容、方法及技能。③術前預康復訓練。內容包括相關知識宣教、運動訓練、呼吸訓練、咳嗽訓練等,各項訓練措施在術前8 周開始進行,每周進行1 次訓練效果評價,根據實施效果調整訓練強度及方法等。運動訓練包括耐力訓練和力量訓練,具體方式有步行、騎自行車、器械阻力、伸展運動等,每周3 次,耐力訓練和力量訓練每次20 min(包括熱身階段),強度從低到強逐漸增加。護理人員勸導患者戒煙,鍛煉腹式呼吸和縮唇呼吸、咳嗽訓練等,訓練次數和時間不限。患者術前8 周和入院后由醫護人員集中組織1 次健康知識宣教,內容包括二尖瓣修復術相關知識、自身病情、手術流程、預康復內容及實施措施、預康復訓練能達到的目的等,同時了解患者心理狀況,進行心理干預。

1.3 觀察指標

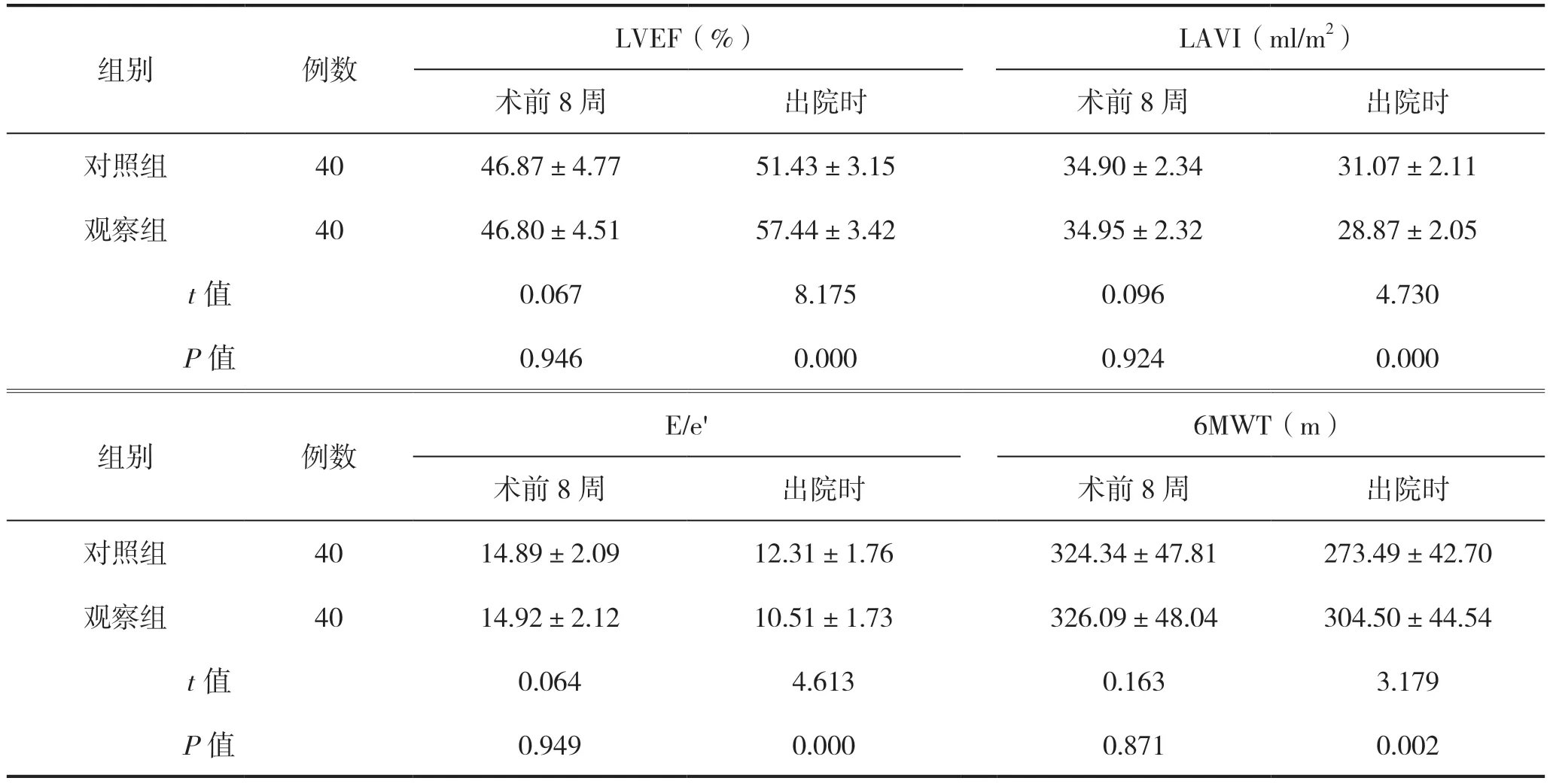

(1)心功能:觀察患者術前8 周和出院時心功能變化,采用超聲心電圖檢測,指標包括左室射血分數(LVEF)、左房容積指數(LAVI)、舒張早期二尖瓣血流速度與舒張早期二尖瓣環運動速度比(E/e'),同時進行6 min 步行試驗(6MWT)。

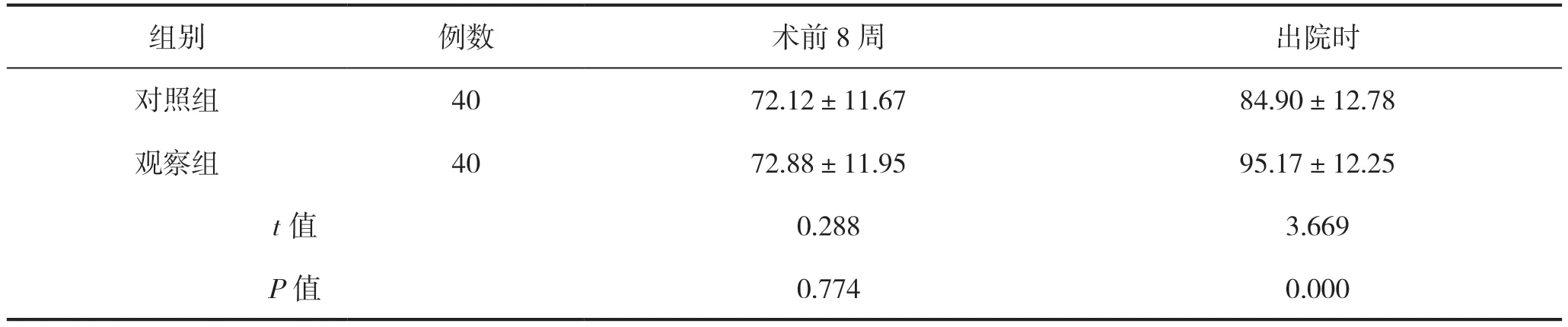

(2)日常生活能力:術前8 周和出院時采用改良Barthel 指數評價患者的日常生活能力,包括修飾、洗澡、進食、穿衣等10 個條目,總分100 分,分值越高表明日常生活能力越好,60 分以上為生活基本自理。

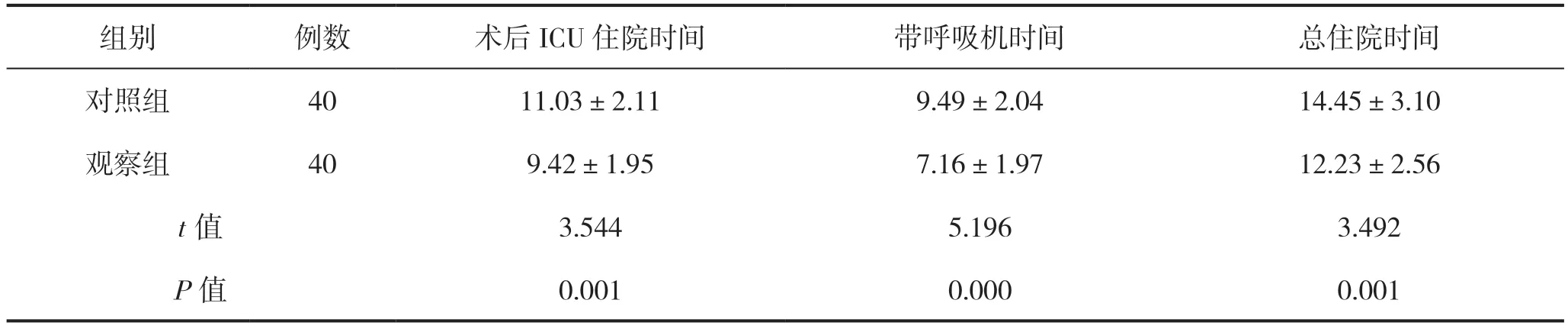

(3)預后:記錄兩組患者術后重癥監護室(ICU)住院時間、帶呼吸機時間、總住院時間、術后并發癥發生情況(包括心律失常、肺部感染、心功能不全等)、轉歸情況(包括治愈、好轉)。

1.4 統計學方法

采用SPSS 19.0 統計學軟件處理數據,計數資料計算百分率,組間率的比較采用χ2檢驗;計量資料以“均數±標準差”表示,組間均數比較采用t檢驗。檢驗水準α=0.05,P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 術前8 周和出院時兩組患者心功能變化情況比較

術 前8 周, 兩 組 患 者LVEF、LAVI、E/e' 及6MWT 比較差異無統計學意義(P>0.05);出院時,觀察組LVEF 高于對照組(P<0.05),觀察組LAVI、E/e'低于對照組(P<0.05),觀察組6MWT距離長于對照組(P<0.05),見表1。

表1 術前8 周和出院時兩組患者心功能變化情況比較

2.2 術前8 周和出院時兩組患者日常生活能力評分比較

術前8 周,兩組患者日常生活能力評分比較差異無統計學意義(P>0.05);出院時,觀察組日常生活能力評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 術前8 周和出院時兩組患者日常生活能力評分比較(分)

2.3 兩組患者術后ICU 住院時間、帶呼吸機時間、總住院時間比較

觀察組患者術后ICU 住院時間、帶呼吸機時間及總住院時間均短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患者預后情況比較(d)

2.4 兩組患者術后并發癥發生情況及轉歸情況比較

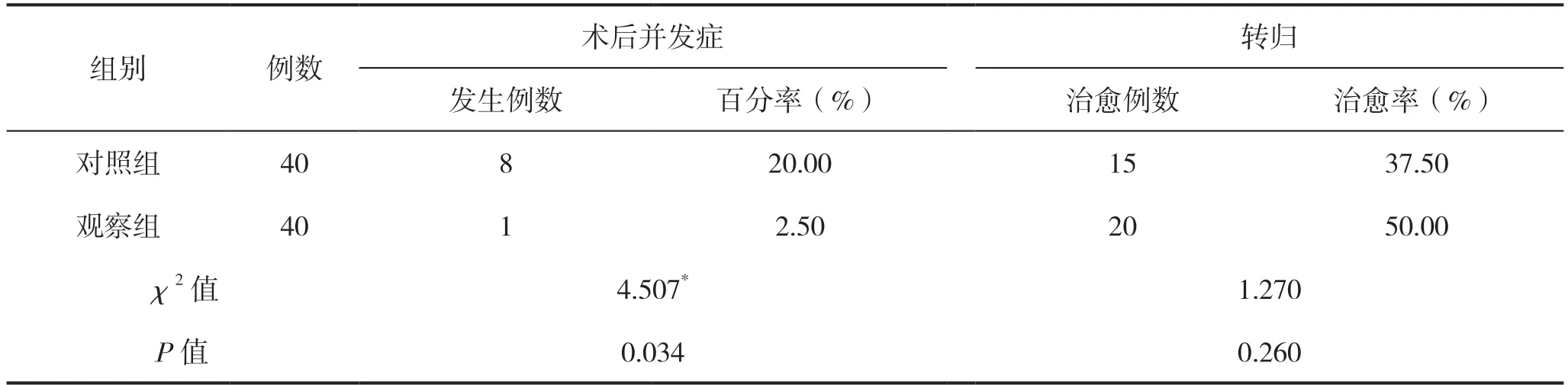

觀察組患者術后并發癥發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者均無死亡,轉歸情況比較差異無統計學意義(P>0.05),見表4。

表4 兩組患者術后并發癥發生情況及轉歸情況比較

3 討論

二尖瓣病變是常見的瓣膜病變類型,以二尖瓣關閉不全常見,目前手術仍然是主要治療方式,手術治療中主要包括瓣膜修復術及瓣膜置換術,病變輕微時通常行瓣膜修復術治療,病變嚴重時大多會選擇瓣膜置換術治療。行瓣膜修復術治療在一定程度上可改善患者的癥狀、心功能及預后,但此手術屬于創傷性操作,因此術后康復效果會直接影響到患者預后。臨床報道顯示[15-16],術后心功能不全和肺部感染等并發癥發生是導致心臟瓣膜手術患者術后死亡的常見原因,因此如何通過一定的康復措施促進其快速康復、降低術后并發癥發生、提高患者生活質量是醫務工作者在手術治療心臟瓣膜病變時需要思考和關注的問題之一。

隨著康復外科概念的提出及發展,預康復策略也逐漸在臨床上形成,最早預康復概念的提出始于2010 年,主要應用于心臟外科及關節外科手術,而且預康復的內容也僅僅涉及術前運動康復干預,后隨著對預康復的進一步認識,提出預康復可以是多方位的,如進行術后運動、心理及營養康復等[17-18],預康復策略需要結合患者的病情和自身特點制訂,通過預康復訓練干預的患者其心理、營養、免疫等會得到明顯改善,有利于術后加速康復。心臟外科手術中預康復訓練也逐漸被臨床所重視,臨床報道在術前進行心臟康復訓練、呼吸康復訓練、運動康復訓練等均有助于增強患者身體素質,提高其心肺功能,幫助平穩度過圍術期,同時還可促進術后康復[19-21]。我院對行二尖瓣修復術治療的手術患者,在術前進行了預康復訓練,訓練內容主要包括運動訓練、呼吸訓練、咳嗽訓練,通過上述訓練增強了患者的心肺功能和體質,使患者能科學咳嗽、排痰。臨床報道顯示大多數預康復訓練時間是在術后1~8周開始[18],術前預康復訓練時間超過12 周時患者容易出現訓練依從性下降,預康復訓練時間過短則難達到良好的康復效果,合適時間應該控制在4~8周最為適宜,因此本研究選擇的預康復訓練時間是術前8 周開始,結果顯示,觀察組患者術后心功能改善程度、術后日常生活能力優于對照組,表明術后預康復訓練對于術后心功能恢復和提高日常生活能力有積極作用;觀察組患者術后并發癥發生率低于對照組,術后ICU 住院時間、帶呼吸機時間及總住院時間短于對照組,說明預康復訓練有利于加速患者術后康復;分析患者最終轉歸情況,兩組患者的預后均良好,主要是因為行瓣膜修復術的患者往往病變較輕,因此普遍預后較好,本研究中也未出現因預康復訓練導致患者病情加重的情況,主要是合理的控制訓練強度和時間,因此術前合理的進行預康復訓練是安全的。

綜上所述,行二尖瓣修復術患者術前應用預康復訓練,可增強其心功能,提高日常生活能力,縮短術后康復時間,降低術后并發癥發生率,患者預后良好。