部分充液多胞元結構的面內動態力學特性研究*

趙著杰,侯海量,李 典,王 克,姚夢雷

(海軍工程大學艦船與海洋學院,湖北 武漢 430033)

隨著材料性能研究和結構優化設計的融合發展,填充多胞元結構得到了國內外學者的廣泛關注。該類結構通常由各類填充材料對多胞元結構框架進行選擇性填充制成,在交通工程、建筑結構、吸波降噪、熱傳導控制、防護結構等多個領域有著廣泛的運用。

針對填充多胞元結構的研究主要分為3 個方面。一是結構構型設計,這類研究從結構力學性能出發,探索各類構型的力學特性,并對填充多胞元結構進行構型設計及優化:Gibson 等通過對多孔固體結構的系統研究,總結了常見多胞元結構構型的力學性能和能量吸收特性;在此基礎上,手性結構、拉脹結構、壓扭結構、三維超材料結構等新型構型得以提出。二是填充材料設計,這類研究從填充材料的力學性能及其與結構框架的協同作用出發,研究不同材料的填充效益:常見填充材料主要分為兩類,一類為剛性材料如混凝土、陶瓷、碳纖維、石膏等,這類材料的硬度較高、剛度較大、有著較好的承壓能力,可以有效提高結構的抗沖擊和抗侵徹性能;另一類為柔性材料如聚氨酯泡沫、發泡聚丙烯、硅橡膠、液體介質等,該類材料有著良好的延展性和應力擴散能力,有助于優化結構的變形及耗能特性。三是材料填充方式研究,這類研究一般針對特定的結構構型和填充材料,探索不同填充方式對結構整體的靜、動態力學特性的影響。何強等研究了隨機填充密度對結構面內沖擊性能的影響;Chen 等在對泡沫鋁填充的多胞元結構研究中發現,合理的填充方法提高了結構材料的比吸能值;Prakash 等對多胞元結構進行選擇性填充后發現,填充胞元附近區域的抗壓能力得到增強,結構的變形破壞帶受到阻隔;Nakamoto 等分別對六角蜂窩結構進行部分線性填充和隨機填充研究后發現,合理的夾雜物填充密度和填充方法可以有效提高結構的能量吸收效率;閆曉剛等通過選擇性填充剛性-柔性材料探索了多類填充物的填充方法;Baykaso?lu 等等則在填充了多胞元晶格的方形管耐撞性能研究中采用神經網絡對填充方式進行了多目標優化,為多胞元結構的填充設計提供了新思路。

充液結構的防護問題在工程領域廣泛存在,如飛機油箱抗導彈破片侵徹、船舶液艙抵御魚/水雷爆炸、液體貯存罐的防災減災設計等,液體作為一種耐壓材料,有著良好的載荷均勻化特性和水動力耗能效應,在此基礎上,結合合理的填充方式,有望進一步提高蓄液結構的抗沖擊防護性能。

為探討艦船底部與舷側液艙在水下接觸爆炸下的防護性能與改進方法,金鍵等指出水下接觸爆炸下舷側防護液艙承受的載荷是爆炸沖擊波與高速破片的聯合作用,并采用模型試驗研究了防護液艙對近炸爆炸沖擊波與高速破片聯合載荷的防護機理;Gao 等提出了采用內凹結構抵御高速破片侵徹導致的水錘效應,指出內凹胞元在沖擊內壓載荷下的動失穩能有效衰減水錘效應中的空化膨脹擠壓載荷,實現對防護壁的保護作用。

為進一步探討內凹充液胞元結構在面沖擊載荷下的防護性能,本文在文獻[21]的基礎上,結合單胞元落錘沖擊試驗,采用二維有限元方法(finite element method, FEM)數值分析,開展不同載荷沖擊速度下等量部分充液的6 類多胞元結構的變形破壞過程、動響應特性及能量吸收特性研究。

1 數值分析模型及可行性驗證

1.1 充液內凹胞元二維FEM 建模方法

對單個充液內凹胞元進行落錘沖擊試驗,胞元尺寸如圖1(a)~(b)所示,落錘質量為88.4 kg,墜落高度為4.14 m,沖擊速度為9 m/s。在沖擊試驗后對胞元進行3D 掃描,并對胞元中部(圖1(b)中黃色截面)進行了線切割(圖1(b)),切割寬度為2 mm。通過PolyWorks 軟件分析3D 掃描點云數據,獲得了線切割位置的剖面曲線(圖1(c))。采用LS-DYNA 建立了三維FEM 模型(圖1(d)),模型采用ALE 方法分別將固體和液體分別設置為Lagrange 網格和Euler 域,Lagrange 網格包含落錘、墊板和胞元結構,落錘、墊板通過實體單元建立,落錘、上墊板和下墊板離散為六面體實體單元,胞元離散為2 mm×2 mm 的Hughe-Liu 殼體單元,殼體厚度為2 mm;墊板離散為2 mm×2 mm×2 mm 的實體單元; Euler 域包含的空氣和水介質均通過實體單元建立,單元尺寸均為4 mm×4 mm×4 mm。

圖1 二維有限元模型建立方法Fig. 1 Two-dimensional FEM model building method

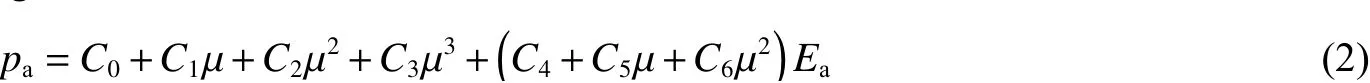

式中:為水的壓力,為水的參考初始內能,為相對體積,、、、、γ、為狀態方程的系數,水的初始密度ρ=1 000 kg/m。水介質的FEM 模型參數如表1 所示,其中為比容。

表1 水介質模型參數Table 1 Required parameters for water model

空氣的初始密度為1.28 kg/m,采用理想氣體狀態方程:

式中:為空氣的壓力,為空氣的參考初始內能,、、、、、、為狀態方程的系數。空氣的FEM 模型參數如表2 所示。

表2 空氣模型參數Table 2 Required parameters for air model

胞元結構部分采用PLASTIC_KINEMATIC本構方程,并通過Cowper-Symonds 模型描述其應變率效應,其FEM 模型參數如表3 所示。

表3 結構模型參數Table 3 Required parameters for structure model

上、下側墊板使用剛性材料模型,其涉及的密度、屈服強度、泊松比參數與胞元結構部分保持一致。對下側墊板的底端設置固支約束,其余部分不設置約束,對落錘與上側墊板,上側墊板與胞元上壁面、胞元下壁面與下墊板之間設置自動面面接觸(automatic surface to surface),胞元結構各壁面設置自動單面接觸(automatic single surface),滑動界面懲罰因子設置為0.9。

剖取三維FEM 模型中的1 層單元(包括胞元結構、墊板、水介質及空氣介質)建立了二維FEM 模型(圖1(e)),剖分尺寸為2 mm,確保單元所在位置與結構的線切割位置保持一致。除對下側墊板施加固支約束外,對二維FEM 模型中的所有單元施加方向的位移約束及、方向的轉動約束。此外,重新設置了落錘質量:一方面,結合三維FEM 數值分析結果,各壁面存在協同變形作用,充液胞元前、后壁面消耗能量之和約為左、右、上、下壁面消耗能量之和的3 倍;另一方面,考慮到二維FEM 模型是對三維FEM 模型的簡化,二維FEM 模型的結構質量為三維FEM 模型左、右、上、下壁面質量的1/150,因而在充液胞元的二維FEM 數值分析中,落錘質量取0.147 kg,最終得到了結構的變形截面曲線。對于未充液胞元使用類似方法,圖1(f)~1(j)比較了上述各試驗及數值模擬方法位于同一截面的結構變形形貌。

進一步通過側壁剩余間距和結構剩余高度定量比較了結構的變形特性。如圖1(b)所示,分別選取充液內凹胞元和未充液內凹胞元,量取其左側壁和右側壁中心點的連線作為結構的側壁剩余間距;等距選取結構上壁面的20 個測點,測量其與下壁面所擬合平面間的垂向距離(如連線),將各個垂向距離的平均值作為結構剩余高度。表4 和表5 比較了兩類胞元結構側壁剩余間距和結構剩余高度的數值及相對誤差,可以看出,二維FEM 模型建模方法可以在簡化模型、提高計算效率的同時很好地反映充液及未充液內凹胞元結構的變形特性。

表4 充液內凹胞元的側壁剩余間距及結構剩余高度Table 4 Rremaining sidewall spacing and remaining structure height of liquid filled concave cell structure

表5 未充液內凹胞元的側壁剩余間距及結構剩余高度Table 5 Remaining sidewall spacing and remaining structure height of unfilled concave cell structure

1.2 充液內凹多胞元結構二維FEM 模型

進一步建立了部分充液內凹多胞元結構的二維FEM 模型(見圖2),模型由沖擊端墊板、充液多胞元結構和支持端墊板組成。兩端墊板的長度、寬度及高度均分別為896、2、20 mm。內凹多胞元結構由71 個單胞元通過共節點方法組成,其中:A、C、E、G、J、L 列為部分充液胞元,B、D、F、H、K 列為未充液胞元。單胞元的規格及編號如圖2 所示。對下側墊板施加固支約束,限制上側墊板在軸、軸方向的位移及、、軸的扭轉。

圖2 部分充液內凹多胞元結構的二維有限元模型Fig. 2 Two-dimensional FEM model of partially liquid filled concave multicell structure

如圖3 所示,依據Zhou 等的實驗建立了等尺寸的多胞元結構二維FEM 模型,在該實驗工況中,動態壓縮機的壓縮速度為1 m/s,可以看出,二維FEM 模型可以在大幅減少運算時間的同時較好地反映多胞元結構的面內動態力學行為。

圖3 內凹多胞元結構二維有限元模型的有效性驗證Fig. 3 Validity verification of two-dimensional FEM model of concave multicell structure

1.3 計算工況

考慮充液方式及上側墊板沖擊速度對結構動響應特性的影響,共設置如表6 所示的28 個工況,其中充液方法方式A~C 為橫向充液方法,方式D~F 為縱向充液方法,充液位置參照圖2 及表6。

表6 數值分析計算工況Table 6 Working conditions of numerical simulation

2 變形破壞模式

2.1 未充液方式

圖4 為未充液內凹多胞元結構的典型變形破壞模式。在初始撞擊階段,位于沖擊端處的胞元最先發生失穩,胞元壁面以失穩變形為主。隨著壓縮量的增加,結構進入平臺應力階段:受各胞元之間存在的協同變形作用,結構整體出現了X 形變形帶,絕大部分胞元產生了朝向結構中部的不同程度變形和位移,其中,胞元A3、A4、L3、L4 的變形和位移最明顯,變形帶中心處的胞元F12、F23、E2、G2 最先被壓潰,其壁面在屈曲變形后發生了相互堆疊。最終,結構進入密實化階段,密實化區域從結構中部向上下兩端延伸,直至結構最終被完全壓實。

圖4 未充液多胞元結構的典型變形破壞模式Fig. 4 Typical deformation/failure modes of unfilled multicell structures

結合沖擊響應過程可以看出,在未充液時,內凹多胞元結構的泊松比特性與內凹單胞元結構類似:隨著壓縮量的增加,左、右兩端的胞元逐步向結構內部回縮,結構整體的宏觀泊松比(結構橫向名義應變與縱向名義應變的比值)呈現為負值。

2.2 橫向充液方式

圖5 為橫向充液多胞元結構的典型變形破壞模式(工況9~11),主要分為3 個階段:第1 階段(初始撞擊階段),結構中的部分區域發生了失穩變形;第2 階段(平臺應力階段),充液區域與未充液區域之間出現了協同變形現象,未充液區域的大變形影響了充液區域的失穩模態,部分未充液區域逐漸發生密實化,充液胞元內部的水擠壓力升高,壁面鼓脹變形明顯;第3 階段(密實化階段),未充液區域逐漸被壓實,結構承載力轉由充液胞元承擔,較高的水擠壓力使充液胞元壁面發生了鼓脹和拉伸變形,最終結構的薄弱處壁面受到的拉力超過極限承載力發生破壞,水介質流出,結構進而被逐漸壓至密實。

圖5 橫向充液多胞元結構的典型變形破壞模式Fig. 5 Typical deformation/failure modes of transversely liquid filled multicell structures

各橫向充液多胞元結構的局部變形特征有所區別,這對結構整體的宏觀力學特性產生了直接影響。在初始撞擊階段,未充液區域最先發生失穩,其靠近沖擊端的部分失穩幅度較大。在平臺應力階段,結構的未充液區域(ⅡA、ⅡB、ⅡC)最先在兩端的中部位置產生回縮,充液區域(ⅠA、ⅠB、ⅠC)則受到內部承壓水體作用,產生了向結構外部的鼓脹變形。對于充液方式A 和C,充液區域僅在單側與未充液區域相連,1 層和2 層,5 層和6 層的充液胞元均呈現出非對稱鼓脹變形,整體結構的宏觀泊松比體現為負值。對于充液方式B,充液區域在雙側均與未充液區域相連,3 層和4 層充液胞元的鼓脹變形較為對稱,結構整體的宏觀泊松比體現為正值。隨著沖擊過程的進行,未充液區域在密實化階段最先被壓實,充液胞元開始主導結構變形過程,各橫向充液多胞元結構的宏觀泊松比在此階段均轉為正值。

圖6 為橫向充液多胞元結構的典型應力-應變曲線(計算工況9~11)。結合典型變形破壞模式可以看出:第1 階段(初始撞擊階段),結構主要發生了未充液區域的失穩變形,結構應力在短時間內發生了驟增和驟降;第2 階段(平臺應力階段),未充液胞元達到初步密實狀態,此時充液胞元的鼓脹和拉伸變形較明顯,結構應力較穩定;第3 階段(密實化階段),充液胞元壁面開始發生受拉破壞,水介質發生外泄,最終大部分充液胞元發生受拉破壞并被壓實,結構隨后達到整體密實狀態,結構應力迅速提升。

圖6 橫向充液多胞元結構的典型應力-應變曲線Fig. 6 Stress-strain curve of transversely liquid filled multicell structures

從圖6 中還可以看出,在使用方式A 充液時(工況9),結構在第3 階段出現了較明顯的剩余平臺應力,而該現象在其余工況中則不明顯,這與結構中未充液區域的動響應特性有關:在使用方式A 充液時,充液區域最先受到載荷沖擊,并隨后與上層墊板一并向下運動,在載荷作用后期,未充液區域的密實化程度較高,充液區域發生了大變形,胞元A1、A2、C1、C2、L1、L2、J1、J2 在2 ms 內相繼發生受拉破壞,大量水體在短時間內泄出,結構的承載能力迅速降低,應力-應變曲線中出現了明顯的剩余平臺應力;在使用方式B、C 充液時,充液胞元A6、L6 最先發生受拉破壞,此時未充液區域的密實化程度仍較低,在隨后充液胞元C5、L5、C6、J6、C5、J5 的破壞過程中,未完全密實化的未充液胞元持續通過自身的變形進行輔助承載,這避免了短時間內多個充液胞元一同破壞的情況,應力-應變曲線并未出現明顯的剩余平臺應力。

2.3 縱向充液方式

對于縱向充液多胞元結構,在初始撞擊階段,位于沖擊端的充液胞元和未充液胞元同時失穩;在平臺應力階段,未充液胞元持續發生失穩屈曲變形,充液胞元發生了明顯的鼓脹和多方向失穩;在密實化階段,未充液胞元被部分壓實,充液胞元最終發生受拉破壞進而伴隨未充液胞元一同被壓實。

圖7 為縱向充液多胞元結構的典型變形破壞模式(工況12~14)。可以看出,充液方式會對縱向充液結構的宏觀泊松比產生較大影響。對于充液方式D(計算工況12),在平臺應力階段,充液區域(ⅠD)胞元的鼓脹和拉伸變形減弱了未充液區域(ⅡD)的回縮變形,在充液胞元A5、A6、L5、L6 發生破壞后,區域ⅠD 對ⅡD 的約束作用有所減弱,結構整體仍呈現為宏觀負泊松比特性。對于充液方式E(工況13),未充液區域(ⅡE)受到充液區域(ⅠE)的分割,回縮現象不明顯,充液區域(ⅠE)對未充液區域(ⅡE)產生了劇烈鼓脹作用,結構中部的未充液區域受到兩側墊板和充液區域的共同擠壓作用,發生了周向密實化變形,兩側的未充液區域產生向結構外部的鼓脹,致使結構的宏觀泊松比表現為正值。對于充液方式F,在平臺應力階段,受慣性力作用及未充液區域(ⅡF)的回縮變形影響,充液區域(ⅠF)的上半部分產生了劇烈的鼓脹變形和明顯的失穩,下半部分則伴隨未充液區域變形產生了一定的回縮,結構的宏觀泊松比自上而下呈現出由正到負的布局。在密實化階段,結構內部水介質向外部鼓脹作用明顯,結構宏觀泊松比最終轉變為正值。

圖7 縱向充液多胞元結構的典型變形破壞模式Fig. 7 Typical deformation/failure modes of longitudinally liquid filled multicell structures

圖8 為縱向充液多胞元結構的典型應力-應變曲線。在第1 階段(初始撞擊階段),各結構的應力變化規律與橫向充液多胞元結構類似;在第2 階段(平臺應力階段),相比橫向充液方法,縱向充液多胞元結構中充液胞元和未充液胞元同時承壓變形,水介質的鼓脹作用導致結構壁面發生拉伸變形,初期平臺應力得到有效提高,由于每層的充液方式保持一致,不同縱向充液方式的多胞元結構的平臺應力差別較小;在第3 階段(密實化階段),結構中較薄弱的胞元開始發生破壞,結構整體呈現出局部承壓變形-局部破壞-其余部分再次承壓的循環狀態,應力值出現反復波動,最終大部分充液胞元發生破壞,水介質外泄,結構進入完全密實化狀態,應力值迅速上升。

圖8 縱向充液多胞元結構的典型應力-應變曲線Fig. 8 Stress-strain curves of longitudinally liquid filled multicell structures

縱向充液多胞元結構的應力變化同樣受充液方式影響。對于布置方式E 和F,充液胞元位于結構內部,在個別充液胞元發生失效時,結構應力發生驟降,失效的充液胞元與未充液胞元發生連通,變為新的充液胞元,新形成的充液胞元繼續依靠內部水體作用承擔載荷,結構應力迅速波動回升。然而,對于布置方式D,充液胞元外部壁面率先破壞,導致水介質向外流出,并未出現充液胞元連通現象,因而結構應力回升不明顯。此外,由于結構中的未充液區域變形貫穿結構響應過程,其對結構整體起持續的骨架支撐作用,縱向充液多胞元結構均未產生明顯的剩余平臺應力。

3 動響應特性及其影響因素

為分析各類部分充液多胞元結構的動響應特性,結合充液方式與載荷沖擊速度討論了結構上側墊板與結構上壁面的面-面接觸力、結構下壁面與下側墊板的面-面接觸力的時程變化曲線。

3.1 動響應特性

比較不同沖擊速度下各類充液多胞元結構上、下端接觸力、的時程變化曲線,沖擊速度的增加僅減小了響應過程時長,并未對曲線變化規律產生明顯影響。選取沖擊速度為10 m/s 的工況,分析得到了4 類部分充液多胞元結構的動響應特性。

圖9 橫向充液多胞元結構接觸力時程曲線(充液方式A)Fig. 9 Contact force time course curve of transversely liquid filled multicell structure (method A)

圖10 橫向充液多胞元結構接觸力時程曲線(充液方式C)Fig. 10 Contact force time course curve of transversely liquid filled multicell structure (method C)

圖11 給出了充液胞元位于結構中部(方式B)時結構上、下端的接觸力,的時程曲線。此時結構可視為串聯布置的三段彈簧Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。在初始撞擊階段,與方式C 類似,由于上部結構質量較小,受到的慣性力作用較弱,僅略大于,在平臺應力階段,剛度較小的彈簧Ⅲ和Ⅰ先后發生變形,結構剛度布局呈現為軟-硬-軟,在彈簧Ⅰ、Ⅲ達到密實化后,其剛度提升至,在彈簧Ⅱ的剛度小于彈簧Ⅰ、Ⅲ的剛度時,結構剛度布局轉為硬-軟-硬,該類剛度布局可視為方式C 與A 的耦合串聯,結構上部出現了多次加速和減速,與發生波動變化,但波動幅度相對較小。

圖11 橫向充液多胞元結構接觸力時程曲線(充液方式B)Fig. 11 Contact force time course curves of transversely liquid filled multicell structure (method B)

圖12 為典型縱向充液胞元(方式E)上、下端的接觸力、的時程曲線。此時結構可視作由多層剛度為、、的彈簧Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ并聯而成。在初始撞擊階段,介于方式A 與方式C 之間,縱向充液多胞元結構的上部受到一定的加速作用,大于。在平臺應力階段,各層彈簧均發生協同變形:對于每個彈簧壓縮層來說,由于未充液胞元的剛度小于充液胞元的剛度,剛度較小的彈簧Ⅰ、Ⅲ率先變形,隨著上側墊板為勻速向下壓縮,彈簧Ⅰ、Ⅲ的變形量和剛度不斷增加,此時剛度相對較小彈簧Ⅱ開始發生變形直至破壞,在彈簧Ⅱ被壓潰失效后,結構承載力轉由下一層的彈簧Ⅰ、Ⅲ繼續承擔,因而在此階段,與波動幅度略大但總體保持一致。在密實化階段,結構整體剛度均勻上升,結構上部發生相對減速,因而逐步低于。

圖12 縱向充液多胞元結構接觸力時程曲線(充液方式E)Fig. 12 Contact force time course curve of longitudinally liquid filled multicell structure (method E)

3.2 動響應特性的影響因素

針對部分充液多胞元結構在動響應過程中呈現出的階段特性,分別考慮沖擊速度和充液方式對部分充液多胞元結構各響應階段的影響。圖13 給出了不同輸出頻率下、沖擊速度為30 m/s 時F 型充液多胞元結構的接觸力時程曲線,其中左圖時間輸出頻率為0.1 ms,右圖為左圖方框部分對應的時間輸出頻率為1 μs 的精細曲線。曲線大致分為3 大部分:初始撞擊階段、平臺應力階段和密實化階段。

圖13 不同輸出頻率下縱向充液多胞元結構載荷削弱曲線(充液方式F)Fig. 13 Load dissipation curves of liquid filled multicell structures at different output frequency (method F)

3.2.1 初始撞擊階段

時間輸出頻率為1 μs 的曲線更好地反映了結構在初始撞擊階段的響應過程。結合圖13 可知,在初始撞擊階段,應力出現了多個峰值,其中初始峰值一度達到1 480 kN。根據一維應力波理論,考慮上墊板與胞元結構材料相同,兩者初始撞擊應力波強度σ=ρ/2(其中ρ 為材料密度,為彈性應力波波速,為撞擊速度),兩者接觸力的初始峰值由初始撞擊應力波導致,考慮到上升沿和下降沿的影響,采樣圖中的初始波峰可確定為初始應力波的一部分。在后續的結構響應過程中,上側墊板在與結構上壁面接觸后將動能傳遞至結構以獲得共同的運動速度,結構上壁面與上側墊板的接觸力由慣性力和結構抗壓強度組成,結構下壁面與下側墊板的接觸力則主要由結構抗壓強度主導。因而在初始撞擊階段中,結構對初始載荷的削弱特性較突出,考慮消除初始應力波及支持端接觸力滯后效應的影響,選取接觸力-位移曲線中多胞元結構與上墊板接觸初期的平均值作為初始平均峰值,多胞元結構與下墊板接觸初期的平均值作為初始平均峰值(圖13),采用初始載荷削弱因子研究充液多胞元結構對初始沖擊載荷的削弱特性:

式中:為的初始波峰平均值,為的初始波峰平均值。

圖14 比較了不同沖擊速度下各類充液多胞元結構的削弱因子。可以看出,隨著沖擊速度的提升,充液多胞元結構對初始載荷的削弱作用提升明顯。對于橫向充液方式(圖14(a)),在沖擊速度較低時,充液方式A 的多胞元結構對初始載荷的削弱優勢明顯,充液方式C 的多胞元結構對初始載荷削弱性能則較弱,充液方式B 的結構對初始載荷的削弱能力與未充液類似,隨著沖擊速度的提升,充液方式A、C 的多胞元結構的初始載荷削弱能力迅速提升。對于縱向充液方法(圖14(b)),在沖擊速度較低時,各充液方式的初始載荷削弱因子與未充液方式差別較小,隨著沖擊速度的提升,結構的整體動剛度增加,充液方式D、E、F 的多胞元結構對初始載荷的削弱能力迅速提高。

結合圖14 還可以看出,對于橫向充液方式,合理的充液方式可以優化結構的剛度分布,從而提高結構對初始載荷的削弱特性。在低速沖擊時,將充液胞元橫向布置于沖擊端有利于結構對初始載荷的削弱,在沖擊速度提升后,將充液胞元橫向布置于支持端的結構優勢提升明顯。對于縱向充液方式,充液部分主要對整體剛度起均勻化提升作用,不同結構的初始載荷削弱因子的變化幅度差距較小,各縱向充液結構對初始載荷的削弱特性基本類似。

圖14 不同沖擊速度下多胞元結構的初始載荷削弱因子(d)Fig. 14 Initial load weakening factors (d) of multicell structures at different impact velocities

3.2.2 平臺應力階段及密實化階段

從圖13 還可以看出,在平臺應力階段,材料應力分布較均勻,初始沖擊帶來的慣性力作用較弱,結構上端接觸力和下端接觸力波動較小且趨于同一數值,即部分填充多胞元結構的初期平臺應力值。

截取各結構的初期平臺應力階段(與剩余平臺應力相區別),選取結構上端接觸力計算出初期平臺應力期內各應力點的平均值,得到多胞元結構的初期平臺應力,圖15 比較了各類多胞元結構在不同沖擊速度作用下的初期平臺應力。可以看出,各類多胞元結構的初期平臺應力均隨沖擊速度的提升而提高;對于各類縱向充液多胞元結構,充液位置位于內部時結構的初期平臺應力較高,對于各類橫向充液多胞元結構,充液位置位于中部時結構的初期平臺應力較高;由于結構的均勻剛度優勢,縱向充液的多胞元結構(方式D、E、F)的初期平臺應力顯著高于橫向充液的多胞元結構(方式A、B、C),受水體承壓及對壁面的鼓脹作用,各充液多胞元結構的初期平臺應力均高于未充液多胞元結構。

圖15 不同沖擊速度下多胞元結構的初期平臺應力Fig. 15 Initial platform stress of liquid filled multicell structures at different impact velocities

在結構進入密實化階段后,部分胞元被壓潰并發生密實化,其動能降低,結構未密實部分發生了相對減速,結構上壁面與上側墊板的接觸力由慣性力和結構密實化強度組成,結構下壁面與下側墊板的接觸力則主要由結構密實化強度主導。

4 能量吸收特性

在宏觀上將充液多胞元結構等效為抗沖擊防護材料,通過單位體積應變能討論各充液結構的能量吸收特性:

式中:σ(ε)由各類充液多胞元結構的應力應變曲線擬合得到,ε 為應變值,0≤ε≤1。

圖16 中選取了兩類典型的橫向和縱向充液多胞元結構(充液方式A、D),討論了沖擊速度變化對填充多胞元結構吸能特性的影響。總的來看,充液多胞元結構的單位體積應變能的變化過程主要分為3 個階段 :(1)在響應初期,受突加沖擊載荷作用和應變率效應影響,單位體積應變能的升高速度與沖擊速度呈正比;(2)在響應中期,結構中充液及未充液胞元開始發生協同變形,此時各單位體積應變能曲線的上升趨勢與充液方式有關,橫向充液多胞元結構單位體積應變能曲線曲率較大,縱向充液多胞元結構單位體積應變能曲線則呈現出近乎線性的增長;(3)在響應后期,結構進入密實化階段,各單位體積應變能值發生驟增直至結構完全密實。

圖16 不同沖擊速度下充液多胞元結構的單位體積應變能(e)時程曲線Fig. 16 History of strain energy per unit volume (e) for liquid filled multicell structures at different impact velocities

沖擊速度對充液多胞元結構的能量吸收特性存在直接影響。隨著沖擊速度的提升,各應變點對應的單位體積應變能明顯提高。在應變較小時(0≤ε≤0.1),結構單位體積應變能曲線的斜率隨速度的提高而增大,隨著應變的增加(ε>0.1),不同沖擊速度下結構的單位體積應變能曲線斜率趨于一致。

受變形破壞模式影響,充液方式對充液多胞元結構的吸能特性有所影響,充液多胞元結構的耗能模式主要分為圖17 中所示的4 類。

對于橫向充液的多胞元結構:當充液胞元位置靠近沖擊端時,結構主要在響應前期對能量進行吸收,因而其在應變較小時(0~0.3)的單位體積應變能上升較快(方式A);當充液胞元位置靠近支持端時,結構主要在響應后期對能量進行吸收,因而其在應變較大(0.5~0.8)時單位體積應變能呈現出明顯的增加趨勢(方式C);當充液胞元位置位于結構中部時,結構對能量的吸收主要體現在響應中期,因而其應變在0.3~0.5 時出現了單位體積應變能曲線斜率突增的現象(方式B)。

對于縱向充液的多胞元結構,其單位體積應變能的變化規律與未充液多胞元結構大體類似(圖17(b)),在圖中未出現明顯的曲率波動現象。相比未充液多胞元結構,由于水介質的鼓脹作用及壁面在鼓脹變形過程中的拉伸現象,各縱向充液多胞元結構的單位體積應變能曲線曲率均較高。值得一提的是,對于充液方式D,其充液胞元位于結構外側,在充液胞元發生破壞后其內部水體直接向外部瀉出,在各充液胞元依次失效后,結構回到未充液狀態,因而在圖17(b)中,Method D 的曲線曲率在應變點0.5 發生突降,并在隨后與未充液胞元曲率趨于一致。

圖17 充液多胞元結構的典型吸能模式Fig. 17 Typical energy absorption modes of liquid filled multicellular element structures

5 結 論

結合單胞元落錘沖擊試驗,通過對橫向、縱向部分填充的6 類充液多胞元結構抵抗面內沖擊進行數值模擬,分析了不同充液方式下多胞元結構的變形破壞模式、動響應過程及能量吸收特性,得到了如下結論:

(1)相對于未充液情況,部分充液內凹多胞元結構的內部胞元存在兩種變形破壞模式,充液胞元壁面主要為鼓脹彎曲和拉伸變形破壞;未充液胞元壁面主要為屈曲彎折變形破壞;

(2)受水介質不可壓縮性及慣性效應影響,部分充液內凹多胞元結構的充液區域具有較大的宏觀正泊松比,其等效剛度大于未充液區域,而在受壓潰達到密實化后,未充液區域的剛度將大于充液區域,因而部分充液內凹多胞元結構的變形模式由各區域實時的等效剛度決定;

(3)充液方式不同的多胞元結構可等效為變剛度彈簧的組合,橫向充液方式可以等效為變剛度彈簧的串聯布置,該方式僅影響結構局部剛度,縱向充液方式可以等效為多層變剛度彈簧的并聯布置,該方式會影響結構整體剛度;不同充液方式對于初始沖擊載荷的削弱作用均隨沖擊速度的提升而增強,當載荷沖擊速度較高時,橫向和縱向部分充液內凹多胞元結構對初始沖擊載荷的削弱能力均強于未充液內凹多胞元結構;

(4)充液胞元破損后,水介質會流入相鄰未充液胞元,形成二次鼓脹吸能效應,從而有效提高結構壁面的變形吸能水平。