沖擊波-破片群聯合作用下艦船復合材料結構近場動力學損傷模擬*

馬福臨,楊娜娜,趙天佑,陳志鵬,姚熊亮

(1. 哈爾濱工程大學船舶工程學院,黑龍江 哈爾濱 150001;2. 上海無線電設備研究所,上海 201109)

反艦導彈戰斗部對艦船攻擊時,產生的毀傷作用實質上是沖擊波與破片群對防護結構的聯合破壞作用。通常是針對爆炸的單一毀傷元(空爆沖擊波或高速破片群)開展相關的結構毀傷研究,如對預制破口的鋼板進行均布載荷作用模擬沖擊波-破片群聯合作用等。實際上,沖擊波與破片群聯合作用下存在2 種毀傷元的耦合破壞效應。一方面,破片群對靶板的密集侵徹首先造成靶板的變形、穿孔等損傷,導致沖擊波作用于靶板時會改變原有的破壞模式;另一方面,沖擊波對靶板的作用會改變其力學性能尤其是抗沖擊性能,破片群侵徹損傷程度將會受到巨大影響。

對船體結構毀傷機理的研究可以歸結為固體力學中的斷裂損傷力學范疇,主要描述結構從微觀損傷到宏觀裂紋的產生、擴展,進而斷裂的過程。對復合材料結構的研究則更復雜,已發展了多種理論和數值方法,包括有限元模型、斷裂力學模型等,并進行了多次修正。但對于脆性材料的毀傷問題,包括裂紋擴張、分層損傷和高速侵徹等不連續問題時,采用傳統方法仍具有局限性。為突破上述制約,Silling構建了一種基于非局部作用的力學基本方程理論,即peridynamic theory,黃丹等將其翻譯為近場動力學理論,簡稱PD 理論。PD 理論采用了可應用于不連續體的空間積分方程,其控制方程在裂紋處有定義,并且材料的損傷判定是本構關系的一部分,使之更適用于模擬不連續的物體,避免了經典理論偏微分方程在不連續處沒有定義的問題。劉剛分別比較了沖擊波、破片單獨作用和聯合作用時旋翼的最大應力和最大變形撓度,得出聯合作用對旋翼的毀傷程度大于沖擊波和破片單獨作用之和的結論。段新峰等分析了沖擊波和破片聯合毀傷夾芯板的破壞過程,也得到聯合作用較沖擊波和破片單獨作用毀傷程度顯著提高的結論。

本文中,基于鍵的復合材料近場動力學沖擊模型,開展沖擊波-破片群聯合作用下纖維增強復合材料結構的損傷特性研究,模擬導彈戰斗部爆炸后作用于復合材料結構的情況,探討炸藥的當量和爆距、載荷作用次序、結構鋪層方式、筋條尺寸以及筋條分布距離等因素對聯合作用毀傷能力的影響規律。

1 PD 理論

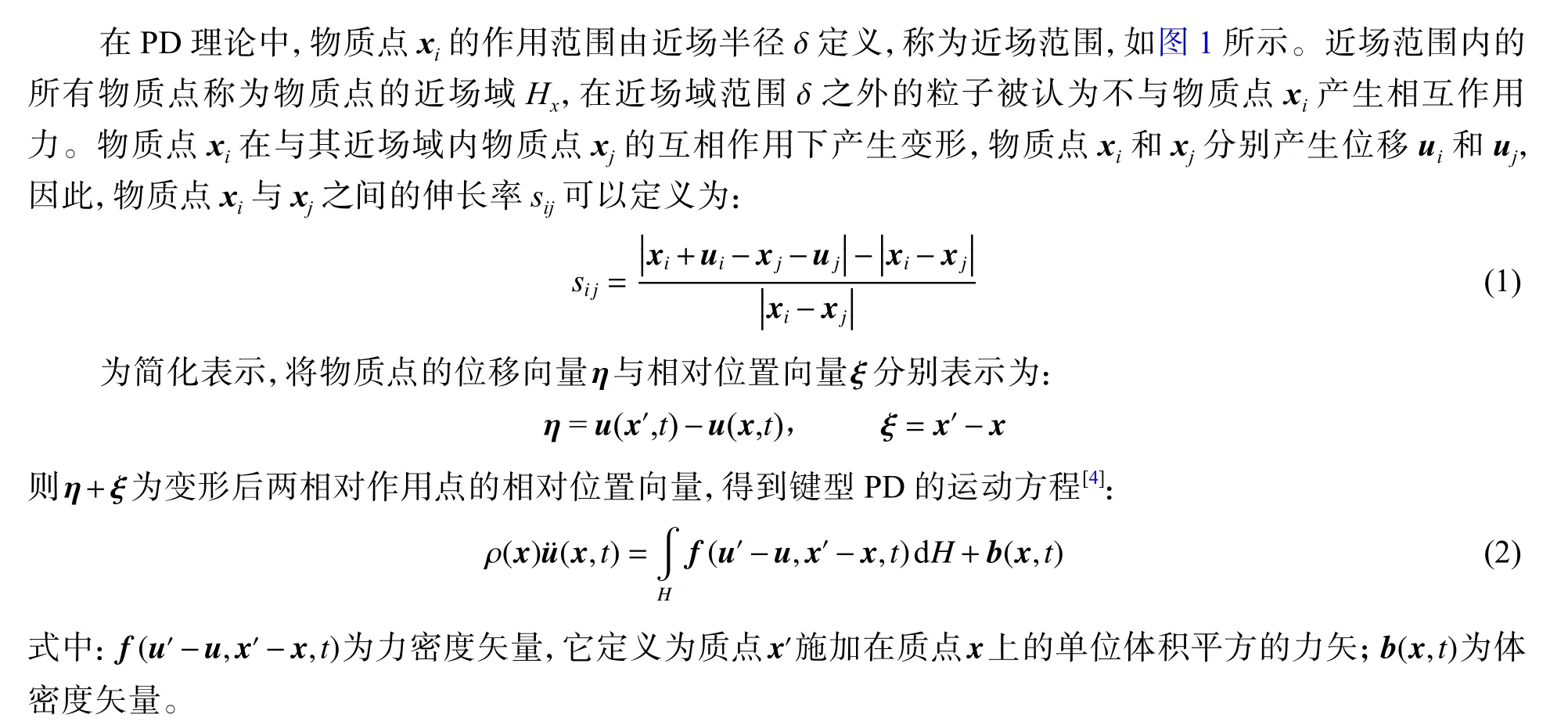

最初的PD 理論基于鍵模型以微彈性材料為例建立,這種鍵可以類比為一種機械彈簧,具有與之相似的屬性。因此,可以將PD 物質點本構力函數寫為:

圖1 復合材料PD 鍵[8]Fig. 1 PD bonds of a composite[8]

PD 理論中物質點的局部損傷定義為其近場域內失效的近場動力學鍵數量與初始總鍵數量的加權比例,局部損傷的表達式為:

2 沖擊波-破片群聯合作用下復合材料層合板的損傷

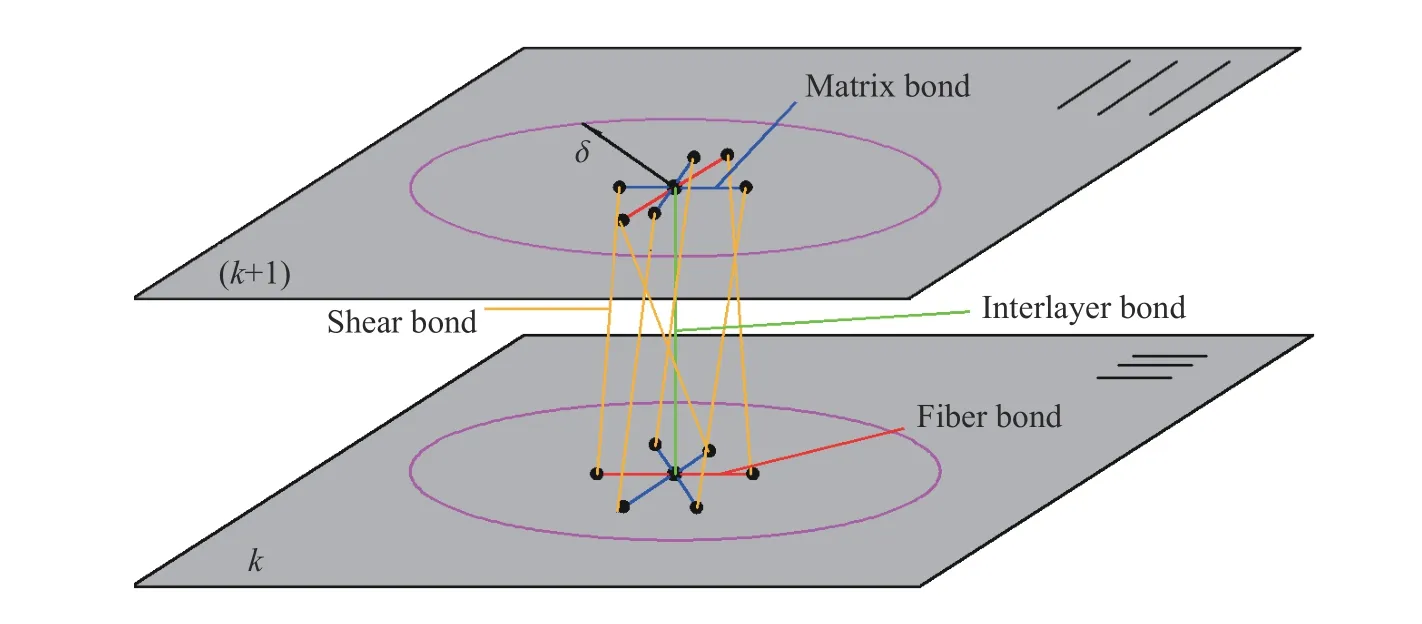

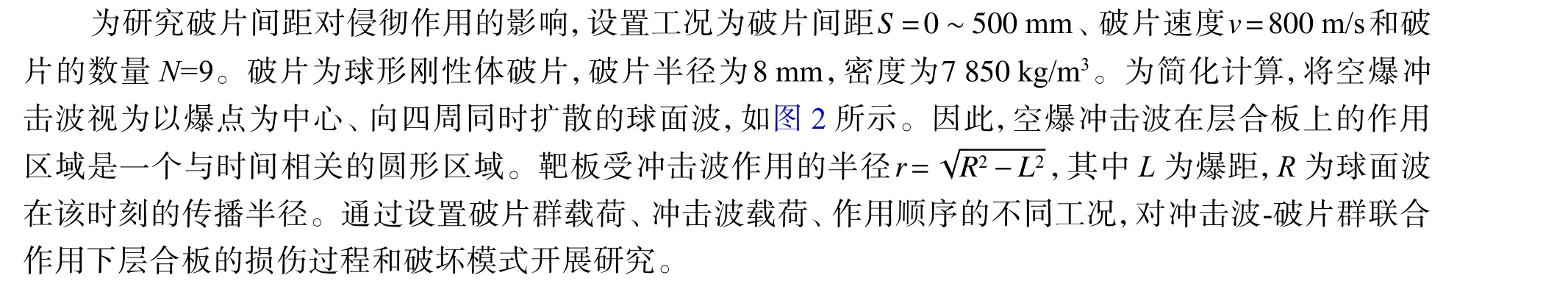

采用PD 理論沖擊模型,對在反艦導彈戰斗部爆炸產生的沖擊波-破片群聯合作用下,層合板的響應和損傷進行數值模擬,分析在不同沖擊因子、破片間距以及作用順序等因素影響下,層合板結構的損傷模式和損傷過程。

2.1 復合材料層合板模型

層合板模型材料為碳纖維增強環氧樹脂復合材料,具體材料參數見表1,表中、和分別為復合材料在面內纖維方向、垂直于纖維方向以及平面外的彈性模量,、和為不同平面的剪切模量,ν、 ν和ν為不同平面的泊松比,ρ 為密度。

表1 靶板基本性能參數Table 1 Basic performance parameters of the target

層合板幾何尺寸為1000 mm×1000 mm×20 mm,邊界條件為四周固支。層合板采用的鋪層順序為[45°/0°/-45°/0°/90°],單層板厚度為1 mm。模型的面內物質點的離散間距 Δ=2 mm ,長度、寬度和厚度方向上分別設置500、500 和20 個物質點(厚度方向物質點離散距離根據單層板厚度確定,為1 mm),可得物質點體積=4.0 mm;設置近場半徑δ=3.015Δ,時間步長Δ=2×1 0s ;通過驗算近場域半徑及時間步長滿足模型計算穩定性要求。

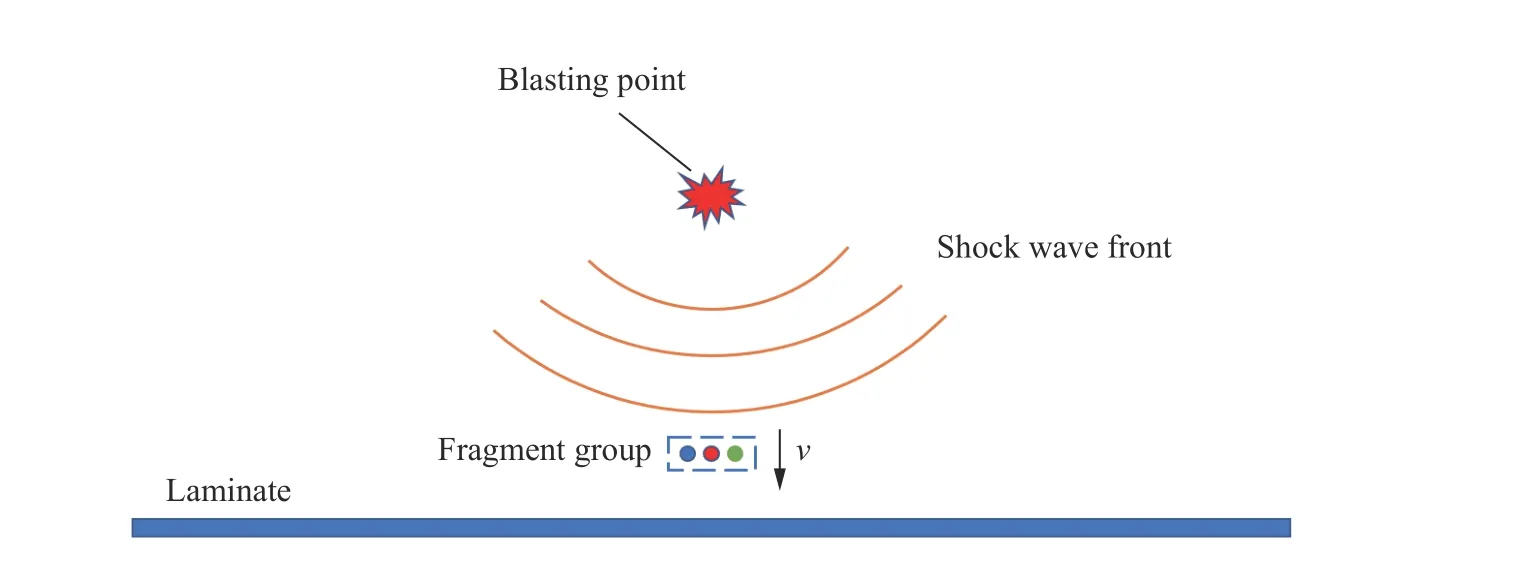

圖2 破片群-沖擊波聯合作用工況Fig. 2 A fragment group-shock wave combined action condition

2.2 破片群侵徹能力的影響

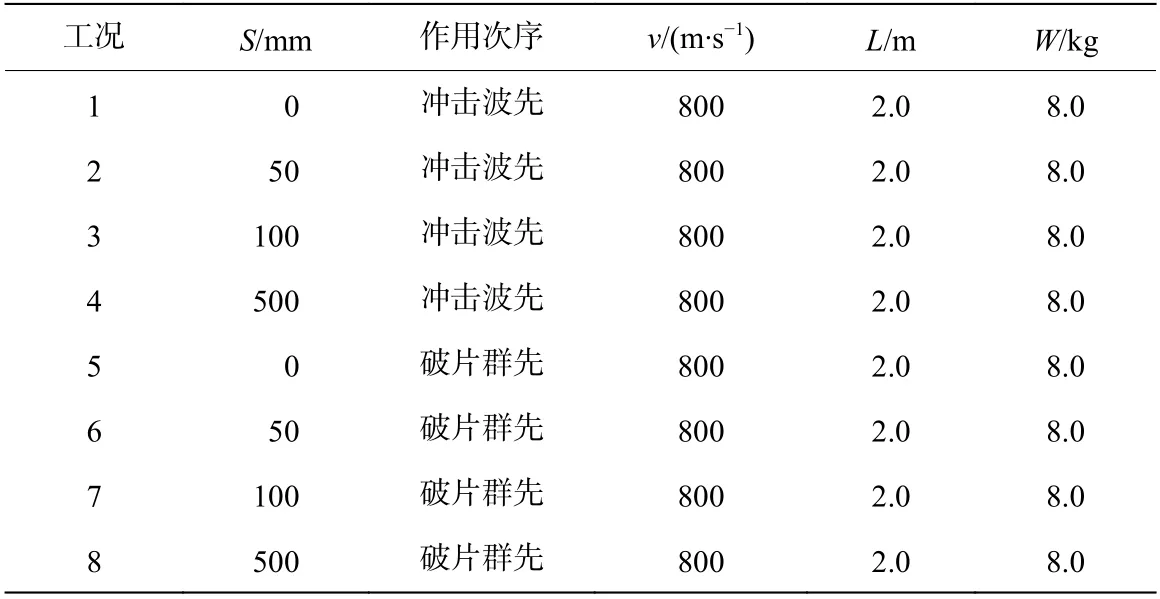

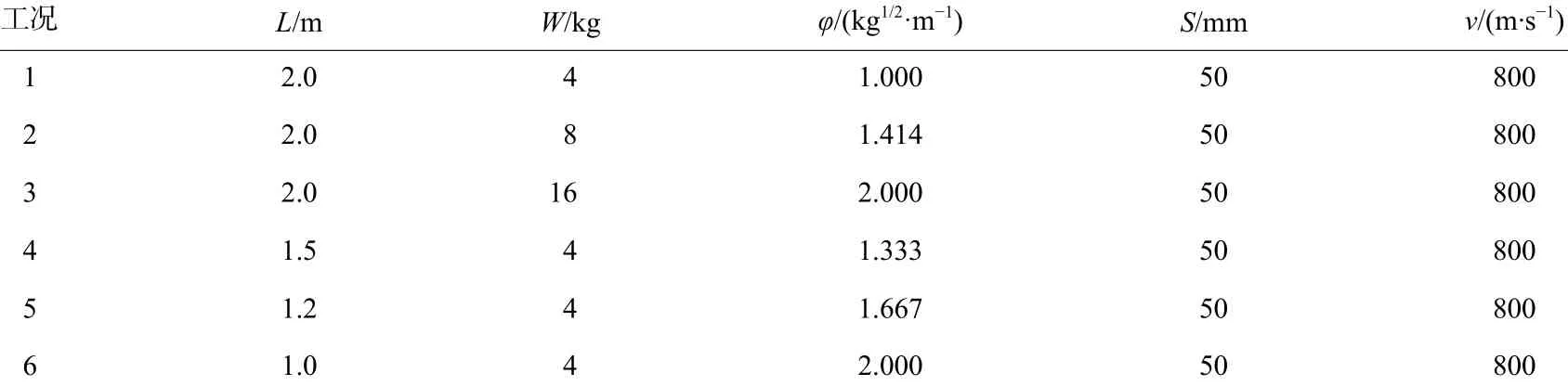

通過設置不同破片間距以及破片群與沖擊波的作用次序,考察破片群的侵徹能力對于載荷聯合作用的影響。設置8 組工況(見表2,為裝藥質量)對層合板的損傷情況進行計算,不同工況下層合板的損傷情況如表3~4 所示。

表2 計算工況參數Table 2 Working condition parameters

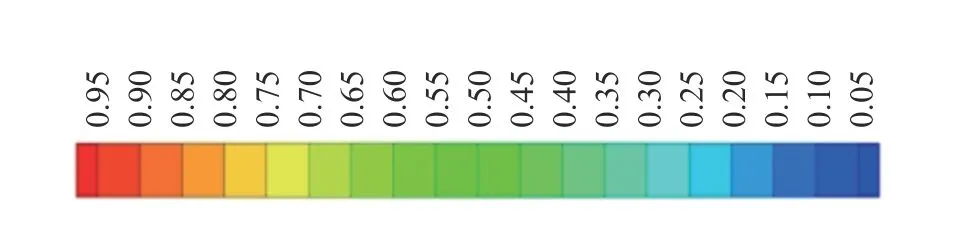

根據PD 理論對于物質點損傷的定義,物質點的損傷情況可以由一個取值[0,1] 的區間表示,=0 表示物質點未損傷,=1 表示物質點與其近場域內的物質點對點力全部消失。為直觀表達模型的損傷情況,用色條表示材料在該損傷模式下的損傷情況,如圖3 所示。

圖3 模型損傷程度Fig. 3 Damage degree of the model

由表3 可知,在沖擊波先于破片群作用的工況下,損傷模式主要包括基體損傷、層間分層失效、層間剪切損傷以及部分纖維損傷。在沖擊波作用一定時間后,即峰值超壓開始退化為常壓后,破片群開始作用于層合板。層合板在破片群作用區域出現剪切損傷,大量失效物質點從沖擊位置飛濺而出,在沖擊波作用半徑一半的環形區域內出現區域性損傷,可以看出破片群作用的主要損傷模式是剪切損傷。對比不同破片間距下的破片群侵徹能力,在破片間距較小時,在層合板中心位置出現充塞現象,在層合板迎彈面造成大量剪切損傷和物質點變形。在破片間距較大(大于100 mm)時,類似于破片單獨作用,在沖擊位置出現區域性剪切損傷。

表3 沖擊波先于破片群作用工況下,層合板的損傷情況Table 3 The damage in the laminates when the shock wave precedes the fragment group

由上可以總結得出,在沖擊波作用區域層合板主要出現基體損傷和層間分層失效,并造成大范圍變形。剪切損傷主要出現在破片群作用范圍附近,在作用范圍半徑一半的區域內也出現環形的剪切損傷,并在板的背彈面產生明顯變形,并且,隨著破片間距的增大,破片侵徹形式由集團充塞向獨立侵徹轉變。

由表4 可知,對于破片群先于沖擊波作用工況,損傷模式主要包括基體損傷、圓形區域層間分層失效以及剪切損傷,損傷主要集中在破片群沖擊位置附近。在破片間距較小時,在破片群沖擊位置出現集團充塞破口,當破片間距到達100 mm及以上時,破片群侵徹能力不足以使得沖擊位置之間的區域破壞,該區域產生一定的損傷及變形。分層失效主要出現在沖擊波作用范圍內,破片群的沖擊只在其沖擊位置引起小范圍層間分層失效破壞。與沖擊波先于破片群作用不同,在改變作用次序后,基體損傷范圍明顯縮小至破片群沖擊范圍內,破片造成的剪切損傷也明顯改變。

從破壞的范圍而言,沖擊波先于破片群作用造成的損傷更嚴重。從不同破片間距的工況對比可以得出,基體損傷和剪切損傷情況類似于破片群單獨作用的情況,主要出現在破片群沖擊位置附近。在沖擊波作用范圍內出現層間分層失效,以及破片群沖擊侵徹下產生分層失效。

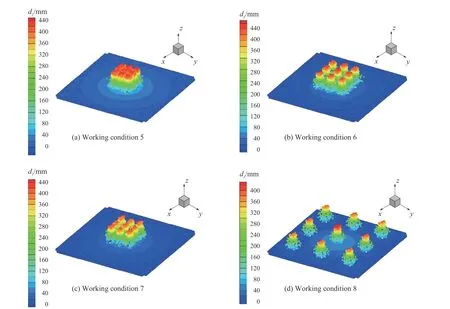

圖4 為沖擊波先于破片群作用工況下層合板的變形云圖,對比可以直觀看出層合板在聯合載荷作用下的位移以及物質點充塞或飛濺情況。不同破片間距影響破片群侵徹能力,結合表4 中各工況的損傷情況,可以發現在破片間距較小時,層合板中心受破片群充塞破壞呈現區域集團性變形;破片間距較大時,破片群除中心破片外類似于獨立穿孔,由于沖擊波作用導致層合板中心位置產生大范圍破損,中心破片作用于板上形成范圍性的物質點變形。

表4 破片群先于沖擊波作用工況下,層合板的損傷情況Table 4 The damage in the laminates when the fragment group precedes the shock wave

圖4 沖擊波先于破片群作用工況下層合板的變形Fig. 4 The deformation of the laminated plate when the shock wave precedes the fragment group

圖5 為破片群先于沖擊波作用工況下層合板的變形云圖,可以看出,在沖擊波作用范圍內出現水波狀擴展環形變形區域。對比不同破片間距的工況,發現:當破片間距較小時,層合板總體變形較大;隨著破片間距的增大,破片群的侵徹能力下降,層合板的損傷和變形減小,由沖擊波作用導致的變形和損傷減小。

圖5 破片群先于沖擊波作用工況下層合板的變形Fig. 5 The deformation of the laminated plate when the fragment group precedes the shock wave

2.3 沖擊波的影響

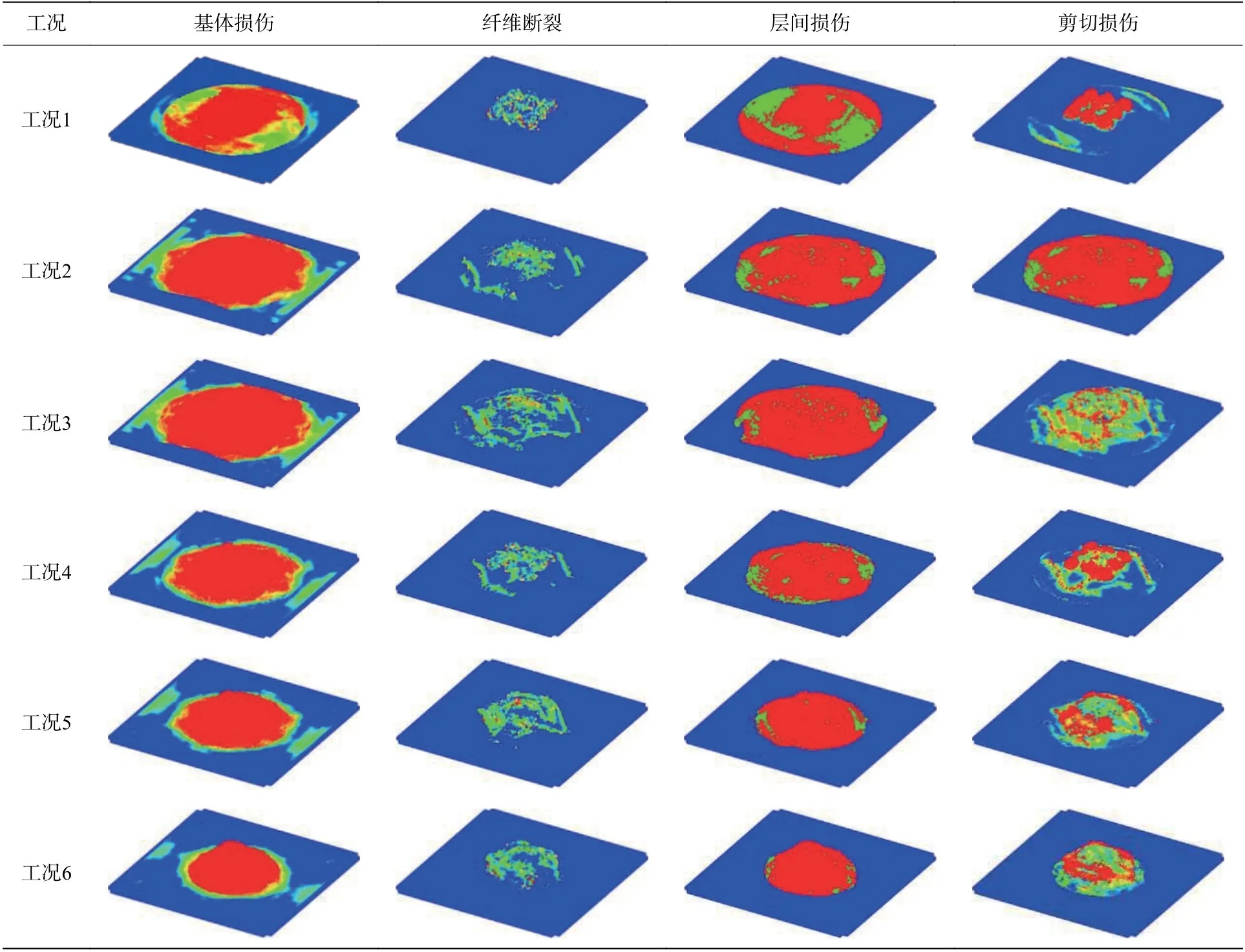

為考察不同沖擊波強度對載荷聯合作用的影響,以爆距和裝藥當量作為變量,設置了6 組工況(見表5)考慮沖擊環境的影響,并定義了與沖擊環境相關的因素——沖擊因子:

表5 計算工況參數Table 5 Working condition parameters

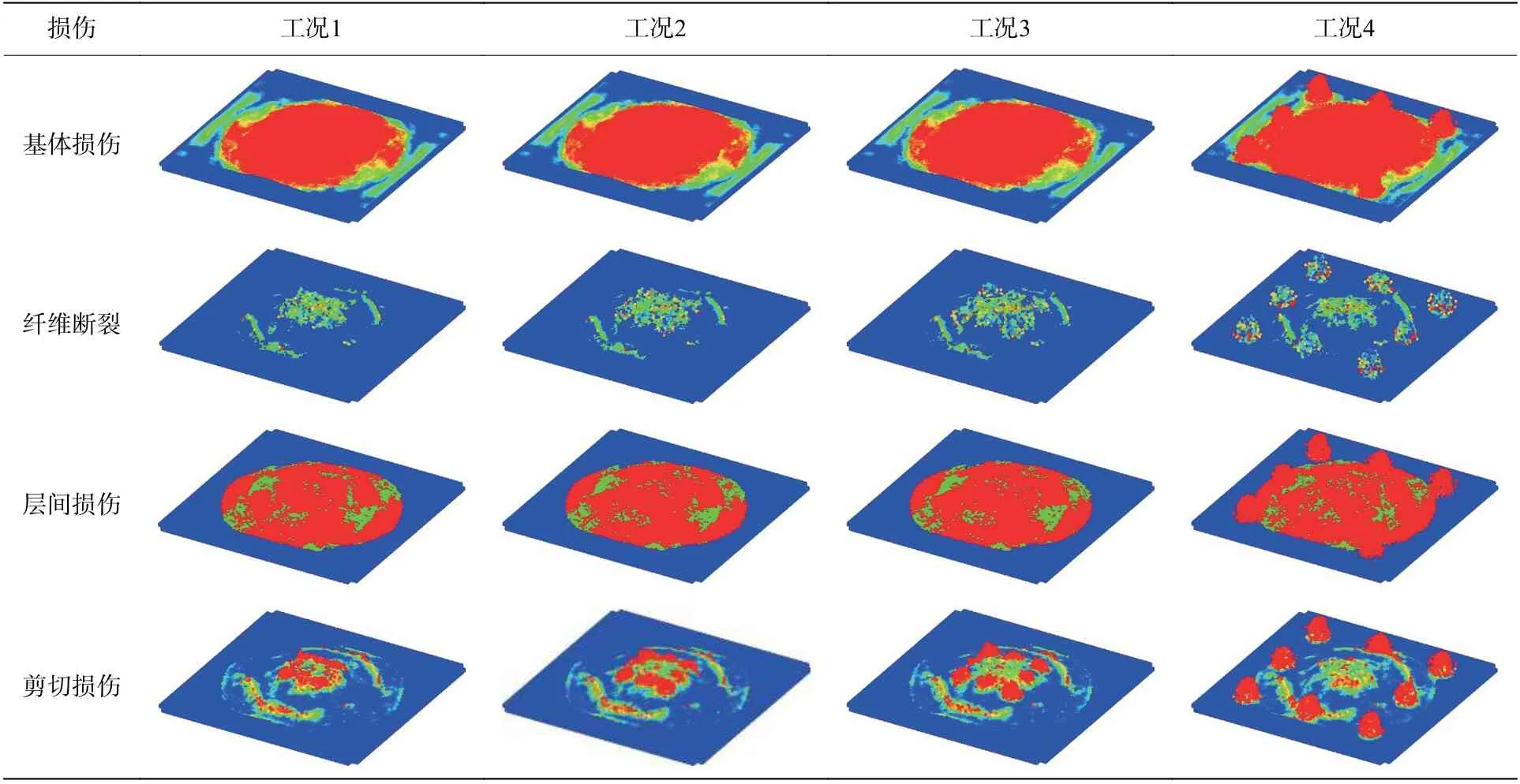

對沖擊波先于破片群作用的工況進行分析,不同沖擊因子下層合板的損傷情況云圖如表6 所示,包括基體損傷、纖維斷裂、層間損傷以及剪切損傷。對比相同爆距下不同裝藥質量工況(工況1~3),從基體損傷和層間損傷范圍可以看出,沖擊波作用范圍不變,隨著裝藥質量的增加,損傷失效程度逐漸提高。層合板剪切損傷主要由破片群造成,由損傷云圖可以得知,在較高沖擊波強度下,破片群對層合板損傷程度大幅提升,形成大范圍損傷失效區域。

表6 沖擊波先于破片群作用工況下層合板的損傷情況Table 6 The damage in the laminates when the shock wave precedes the fragment group

對比相同裝藥質量、不同爆距的工況(工況4~6)發現,裝藥質量不變時,爆點距離靶板越近,層合板的損傷區域越小。破片群作用后以層合板中心位置為中心點形成一圈環狀損傷區域,隨著爆距的減小剪切損傷程度提高。通過綜合對比可知,爆距對于沖擊波先作用的聯合作用下的層合板影響程度更高。

對破片群先于沖擊波作用的工況進行分析,破片群先于沖擊波作用工況下層合板的損傷情況如表7 所示。由表7 可知,主要損傷模式中,纖維斷裂影響較小,剪切損傷與基體損傷程度類似,僅集中于破片群沖擊位置附近的小范圍區域,爆距與裝藥質量影響較小。爆距與裝藥質量僅對層間損傷分層失效產生主要影響,對其他損傷模式影響較小。

表7 破片群先于沖擊波作用工況下層合板的損傷情況Table 7 The damage of the laminates when the fragment group precedes the shock wave

對比分析可知,在沖擊波先作用的工況下,層合板大范圍基體損傷與層間失效,破片群作用后對已變形損傷的部分產生沖擊損傷,整體損傷程度較大。在破片群先作用的工況,層合板在破片侵徹下產生物質點失效飛濺,在層合板中出現穿透破孔,之后在沖擊波作用下層合板出現圓形層間分層失效以及變形。

對比不同作用次序下層合板的損傷破壞模式,結合上文其他幾種損傷模式分析可知,破片群先作用層合板主要損傷模式是破片穿孔破口,在破口附近形成小范圍基體損傷與剪切損傷,層間分層損傷失效程度明顯降低,作用范圍明顯下降,同時層合板發生相對較小的位移變形。沖擊波先作用的工況下層合板主要損傷模式為分層失效與基體損傷,沖擊波破片群沖擊于已損傷失效的部分,侵徹沖擊分層變形的纖維層,類似于沖擊于單層板的模式,進一步造成纖維層的剪切損傷與基體損傷,相對于破片群先作用的工況,破片群侵徹能力得到明顯提升。

3 沖擊波-破片群聯合作用下加筋板的損傷

復合材料加筋板相較于層合板擁有更好的力學性能,是艦船的主要結構形式。采用PD 方法,建立復合材料加筋板結構在破片群-沖擊波聯合作用下的損傷模型,對其損傷及變形過程進行數值模擬,分析艦船典型加筋板結構形式,如單根加筋、十字加筋等筋條布置形式的加筋板損傷模式。

3.1 加筋板損傷模型

復合材料加筋板的尺寸為1 000 mm×1 000 mm×20 mm ,邊界條件為四周固支。筋條寬40 mm,高100 mm,筋條及層合板的單層板厚度為1 mm,纖維鋪層順序、PD 模型物質點離散參數以及材料屬性參考2.1 節。

外載荷設置為炸藥當量為8.0 kg,爆距為2 m。破片簡化為球形破片,破片數量為9 枚,破片半徑為8 mm,密度為7 850 kg/m,破片間距為100 mm,入射速度為800 m/s,以中心破片位置為定位,入射位置為靶板中心。

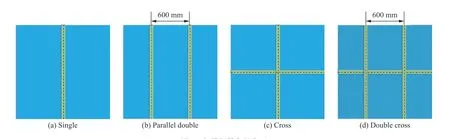

設置4 種不同筋條布置的工況,如圖6 所示,分別為單根加筋、平行雙加筋、十字加筋和雙十字加筋。筋條對稱布置,其中雙加筋布置筋條距離600 mm。

圖6 加筋板筋條的布置Fig. 6 Layout of the rids of the reinforced plates

3.2 加筋板損傷模式

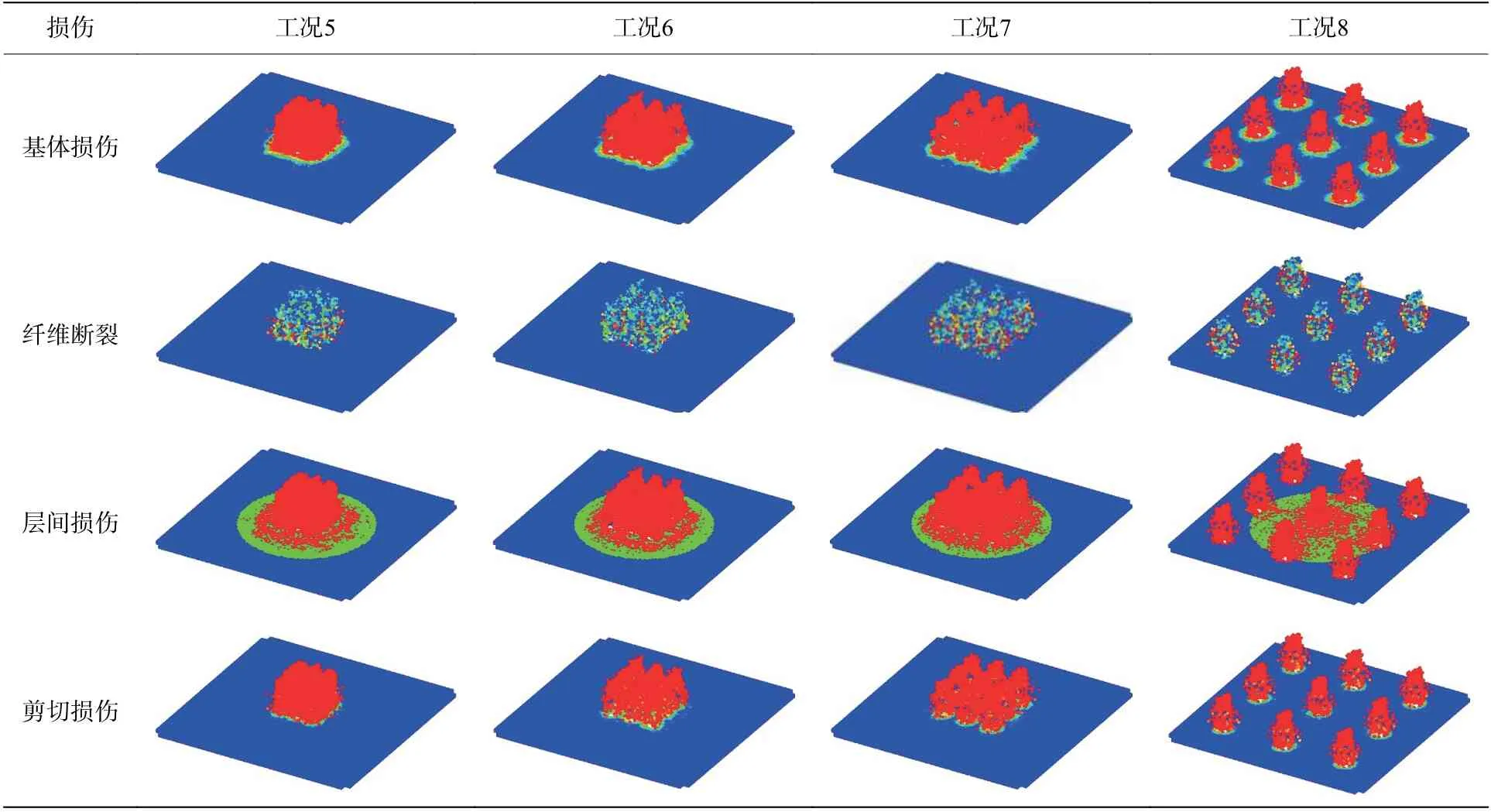

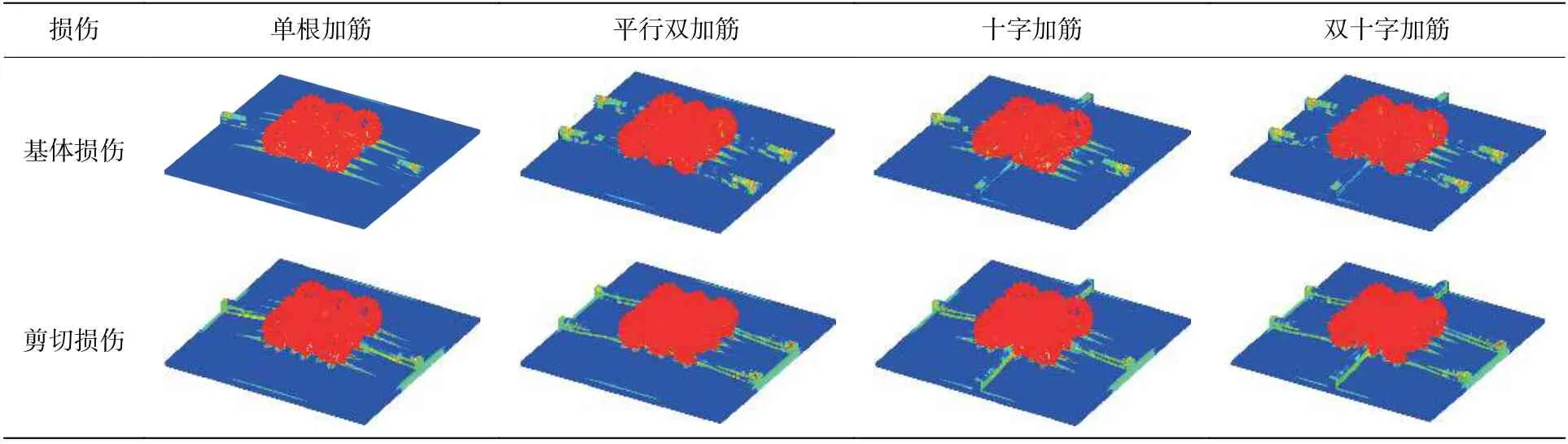

通過對沖擊波先作用的對聯合毀傷過程的數值模擬可知,在沖擊波作用下,加筋板結構發生變形,基體損傷同步出現于筋條的中部和兩端上表面位置。而在有筋條相交的結構形式中,基體損傷首先出現于筋條交叉處上表面,隨后擴展至筋條兩端。在筋條與板連接位置出現剪切損傷,隨外載荷作用逐漸向筋條中部擴展,直至筋條與板連接位置全部出現損傷。沖擊波作用結束,結構變形到達一定程度后,迎爆面筋條兩端固定位置邊緣產生損傷。表8 為沖擊波先于破片群作用工況下加筋板的損傷情況。

表8 沖擊波先于破片群工況下,加筋板的損傷情況Table 8 The damage in the reinforced plates when the shock wave precedes the fragment group

沖擊波作用結束后,破片群作用于迎爆面中心產生沖擊侵徹。在破片群作用下,迎爆面沿纖維鋪層角度產生損傷,由于破片間距較大,破片沖擊區域之間產生損傷裂紋,未完全失效。破片群作用下主要損傷區域集中于破片群作用范圍內,在沖擊破口的角隅邊緣產生基體損傷與剪切損傷,形成垂直方向裂紋。在破片侵徹作用下,已損傷的筋條表面發生進一步損傷破壞。

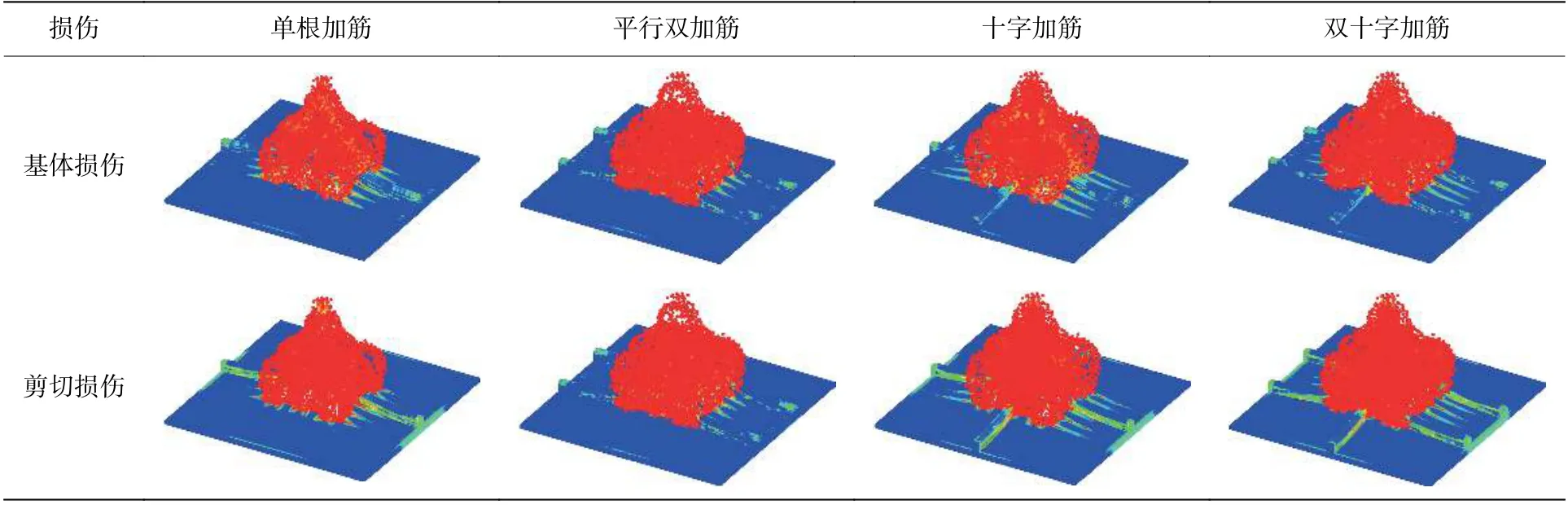

通過對破片群先于沖擊波作用的聯合毀傷過程的數值模擬可知,破片群侵徹作用下,迎爆面產生剪切損傷,筋條在沖擊作用下由破片沖擊位置開始產生損傷,隨后損傷沿筋條表面向兩端傳播,除破片沖擊位置外其余結構變形較小。在破片群完全穿透后,加筋板在破片群作用位置整體強度下降,抗沖擊能力大幅度降低。表9 為破片群先于沖擊波作用的工況下加筋板的損傷情況。

表9 破片群先于沖擊波作用工況下,加筋板的損傷情況Table 9 The damage in of the reinforced plates when the fragment group precedes the shock wave

在沖擊波作用時,隨著載荷的作用,剪切損傷由筋條中心開始向兩端擴展,直至固定邊緣位置。沖擊波作用于加筋板已損傷部位時,未完全失效的物質點在載荷作用下產生飛濺。加筋板整體變形主要集中于中心區域,即破片群侵徹區域,周邊區域的位移相對較小。

筋條的設置主要影響了加筋板受到沖擊波作用的損傷程度,在沖擊波先作用工況下,損傷大部分出現在筋條連接區域,板結構損傷較小;筋條有效抑制了沖擊波作用引起的加筋板變形,沖擊波作用下結構的垂向位移從大到小依次為單根加筋、平行雙加筋、雙十字加筋、十字加筋;在破片群先作用工況下,破片群損傷加筋板,降低加筋板強度,其后在沖擊波作用下,破片沖擊位置產生了較大的損傷,而破片沖擊位置外僅出現一定程度變形;在沖擊波先作用的工況下,沖擊波無法對板結構造成大范圍的損傷,破片群作用損傷模式類似于單獨作用于加筋板,僅增加了對筋條的損傷程度,對比兩類工況不難發現,破片群與沖擊波作用的先后次序對于加筋板損傷程度影響較大。

4 結 論

采用近場動力學模型,對沖擊波-破片群聯合作用對纖維增強復合材料層合板及加筋板的失效模式開展了數值模擬,分析其破壞過程,探討了沖擊波強度、破片群沖擊強度以及載荷作用次序對復合材料結構損傷模式的影響,得到以下主要結論。

(1)沖擊波作用下,復合材料結構產生運動速度,隨載荷作用結構動能轉化為結構塑性變形,結構出現部分損傷,結構強度降低,有利于破片群穿甲能力提升。

(2)沖擊波強度主要影響聯合作用下復合材料結構的分層損傷程度和變形范圍,損傷范圍與爆距有關,爆距越小損傷范圍越小,結構變形及損傷程度與裝藥質量有關,裝藥質量越高損傷程度越高。

(3)破片群侵徹作用下,復合材料結構在沖擊位置出現數個破口,在沖擊位置附近區域以及破口之間出現裂紋和損傷,沖擊區域內強度降低,沖擊波對已損傷區域進一步造成損傷。相較于單獨沖擊波作用,破片群作用位置及其附近區域損傷嚴重,在破片群沖擊區域外的變形相對較小。

(4)聯合作用對復合材料結構的損傷程度主要與沖擊波強度、破片群侵徹能力、載荷作用次序有關,主要損傷模式為分層失效、基體損傷、剪切損傷,以及結構大變形。破片群間距較小時,沖擊波對于破片群侵徹能力提升最強,且沖擊波強度對于破片群侵徹能力與結構損傷程度影響較大。作用次序為沖擊波先于破片群作用相對破片群先作用工況時,結構損傷程度更高、損傷范圍較大以及破片群穿甲能力更強。

(5)加筋板中筋條的布置造成其損傷模式與層合板不同,在相同載荷作用下,筋條的存在顯著降低沖擊波作用的影響,進而影響聯合作用,加筋板的變形位移和結構損傷程度相較于層合板大幅降低。

(6)聯合作用下加筋板損傷模式主要為剪切損傷、基體損傷和結構變形。無論哪種作用次序,在聯合作用下筋條表面及其與板的連接處出現剪切損傷,破片群沖擊區域及其附近小范圍區域產生基體損傷和剪切損傷。當沖擊波先于破片群作用時,加筋板僅發生一定范圍的變形,損傷程度較低,損傷模式類似于破片群單獨作用;當破片群先于沖擊波作用時,破片群削弱加筋板的整體強度后,沖擊波作用會對加筋板造成沖擊區域的大變形和嚴重損傷,對于聯合作用破壞產生增強效應。