物聯網推進農業現代化轉型的研究

——基于供需雙方的進化博弈

馮 瑤

(成都理工大學商學院,四川 成都 610095)

0 引言

建立完善的農業物聯網能有效推動農業現代化,助力鄉村振興。發展農業物聯網,構建物聯網技術供需雙方的動態進化博弈模型,分析二者的動態演化路徑及影響因素意義重大。進化博弈模型能夠直觀地展示博弈過程中各個行為主體不斷調整策略的過程,并確定影響行為主體調整策略、選擇策略和系統達到均衡的若干因素[1]。進化博弈的核心是“復制動態方程”(Replicator Dynamics Equation,RDE)[2]和“進化穩定策略”(Evolutionary Stable Strategy,ESS)。當系統達到ESS 時,便得到使博弈各方均滿意的穩定策略[3]。因此,筆者使用基于有限理性假設的非對稱動態進化博弈法。

1 模型構建

1.1 假設條件

①假設博弈雙方分別為物聯網的供給方和需求方,二者均為有限理性,都只選擇“合作”和“不合作”2 種策略。②假設供給方選擇“合作”策略的群體所占比例為x(0 ≤x≤1),則選擇“不合作”策略的群體所占比例則為1?x;同樣假設需求方選擇“合作”策略的群體所占比例為y(0 ≤y≤1),則選擇“不合作”策略的群體所占比例則為1?y。③假設供給雙方均選擇“不合作”策略,則二者都只能獲得基礎收益,同時付出基礎成本,且基礎收益略大于基礎成本。供給方和需求方的基礎收益和基礎成本分別為RS、CS和RD、CD。④假設一方選擇“合作”策略,另一方選擇“不合作”策略,則合作方會因為建設農業物聯網付出額外成本(供給方COS,需求方COD),同時獲得額外收益(供給方RES,需求方RED),由于單方面建設農業物聯網,必然需付出高成本,所以不合作方則會由于“搭便車”現象而獲得額外收益(供給方ROS,需求方ROD),但此種額外收益較小。⑤假設供需雙方均選擇“合作”策略,則物聯網建設的總成本C和總收益R以及政府補貼G均以一定比例在供需方之間分配。供給方的收益、成本和補貼的分配比例是α、β和θ,需求方的收益、成本和補貼的分配比例則是1?α、1?β和1?θ。

1.2 模型構建

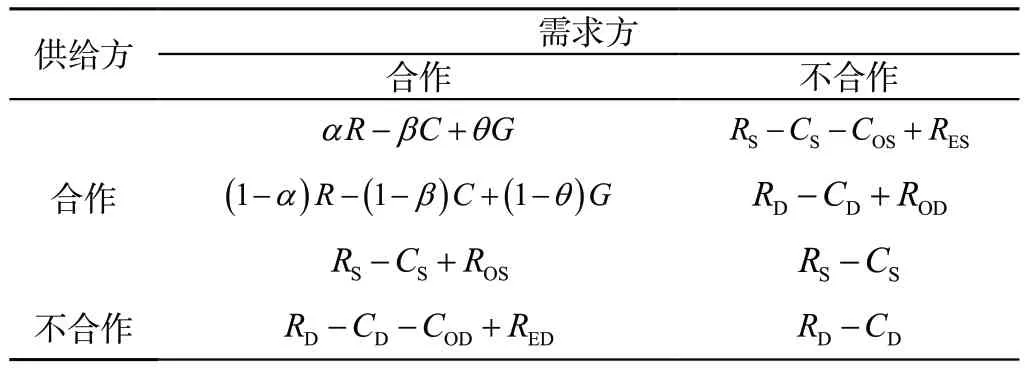

根據上文基本假設條件,構建農業物聯網技術供需雙方的進化博弈收益矩陣,如表1 所示。

表1 農業物聯網技術供求雙方進化博弈的收益矩陣

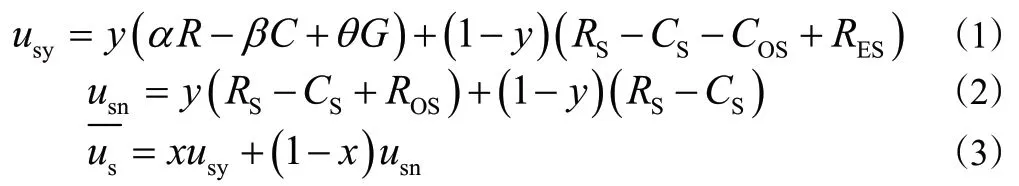

若供給方選擇“合作”和“不合作”策略的期望收益分別為usy和usn,群體平均收益為則根據收益矩陣可得:

同理,若需求方選擇“合作”和“不合作”策略的期望收益分別為udy和udn,群體平均收益為,根據收益矩陣可得:

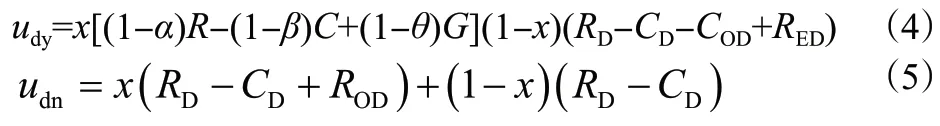

2 模型分析

2.1 供給方的進化穩定策略分析

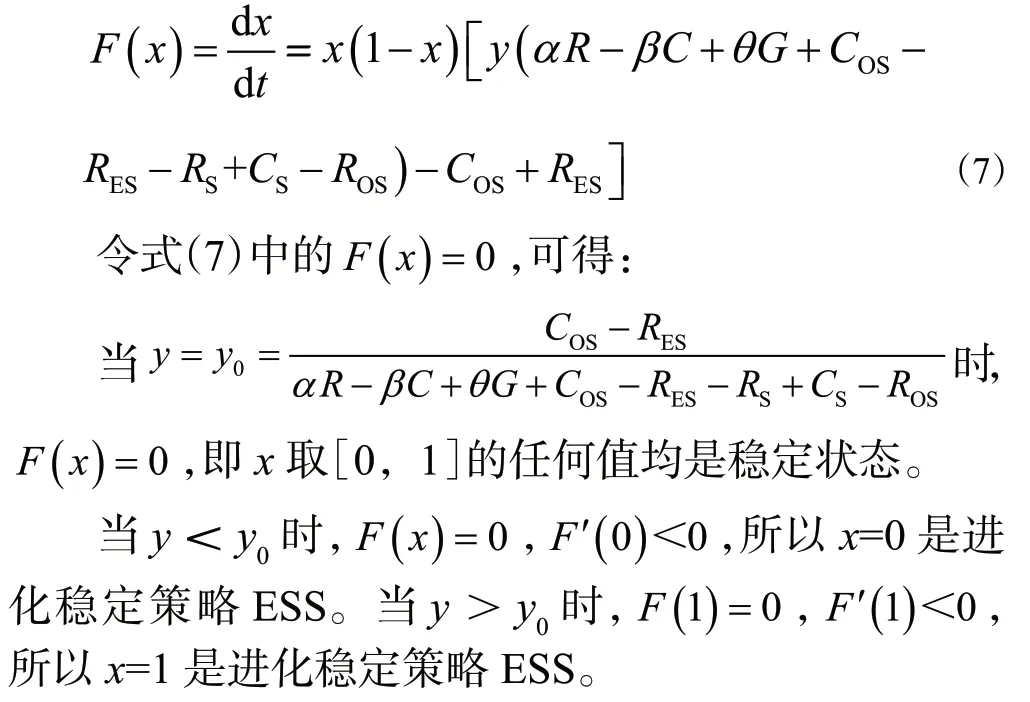

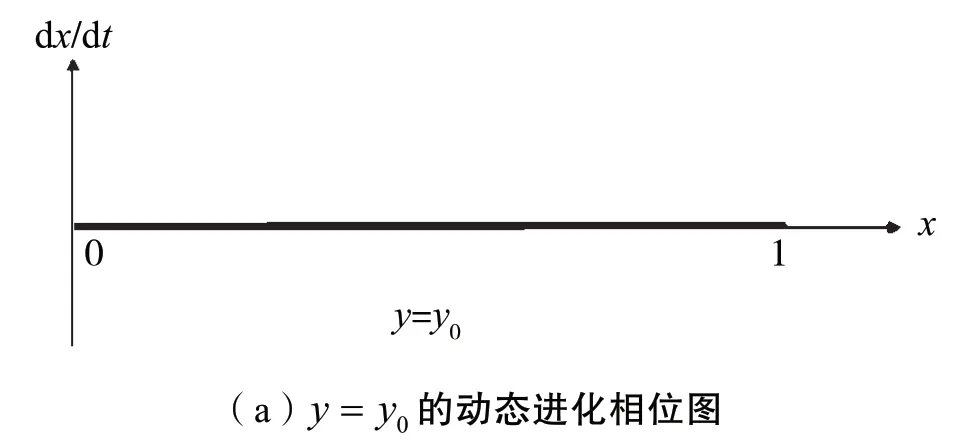

根據式(1)和式(3),得出供給方選擇“合作”策略的復制動態方程:

圖1為供給方在上述3種情況下的動態進化相位圖。從圖1 可知:①當需求方選擇“合作”策略的概率為y0時,供給方選擇“合作”或“不合作”策略沒有區別,任意時刻的博弈均處于相對穩定的均衡狀態;②當需求方選擇“合作”策略的概率小于y0時,供給方將逐漸由“合作”轉向“不合作”,因為對于供給方來說,如果需求方選擇“合作”策略的群體過小,那么供給方為建立農業物聯網所付出的額外成本必然大于其額外收益,使得其最終會選擇“不合作”策略;③當需求方選擇“合作”策略的概率大于y0時,供給方將逐漸由“不合作”轉向“合作”,因為對于供給方來說,如果需求方選擇“合作”策略的群體較大,那么供給方為建立農業物聯網所獲得的額外收益必然大于其付出的額外成本,使其最終會選擇“合作”策略。

圖1 物聯網技術供給方的3 種動態演化相位圖

2.2 需求方的進化穩定策略分析

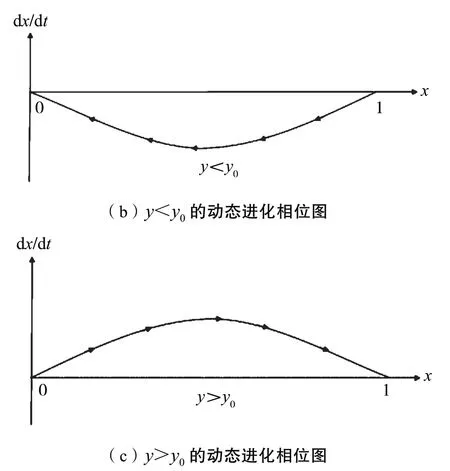

根據式(4)和式(6),得出需求方選擇“合作”策略的復制動態方程為:

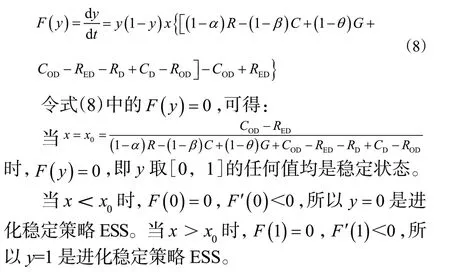

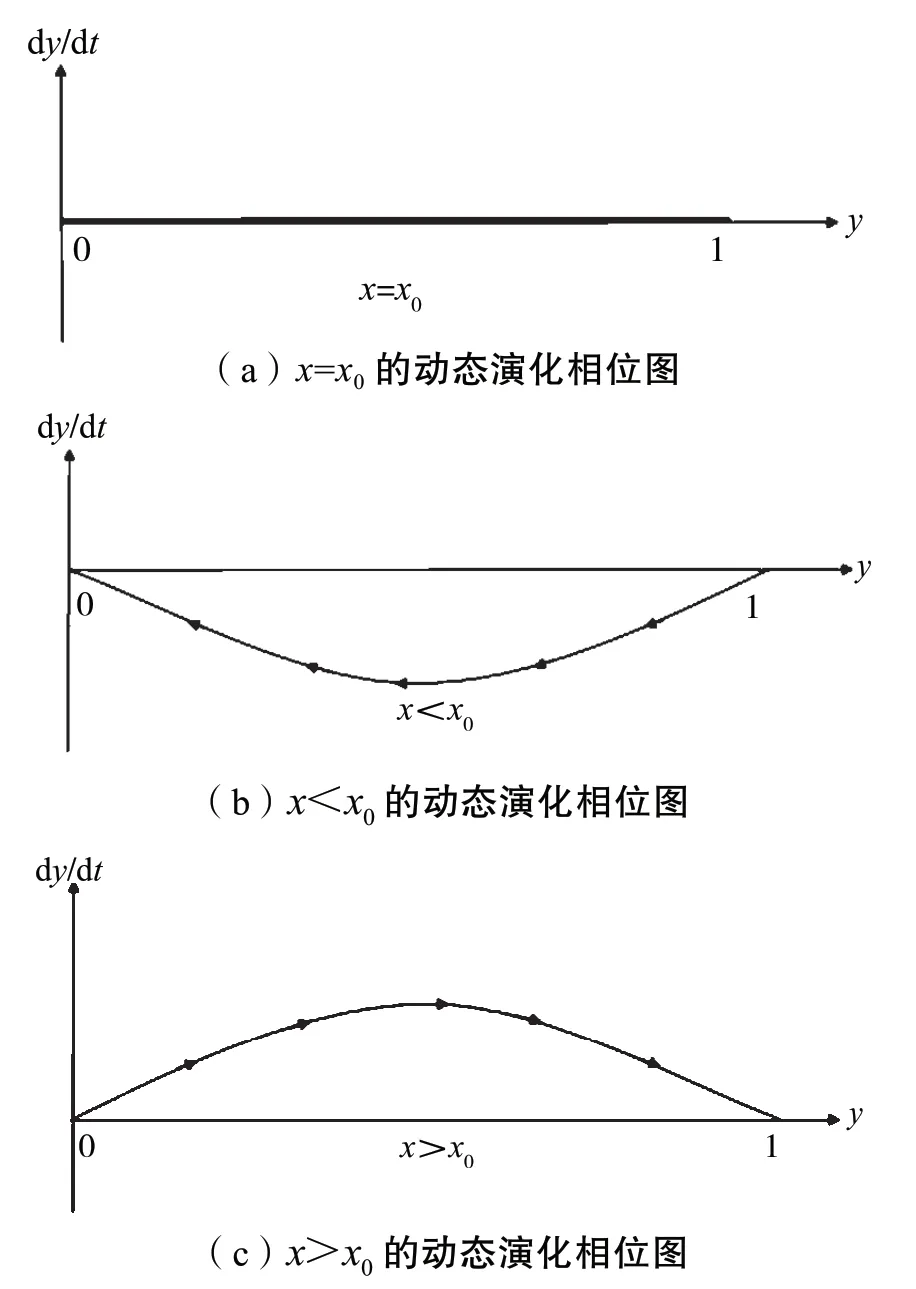

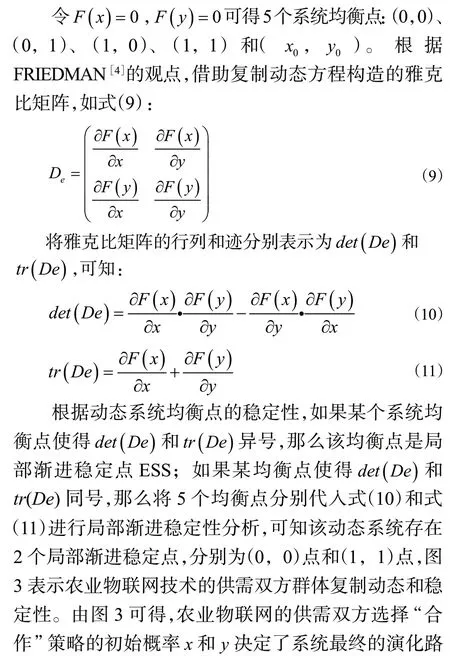

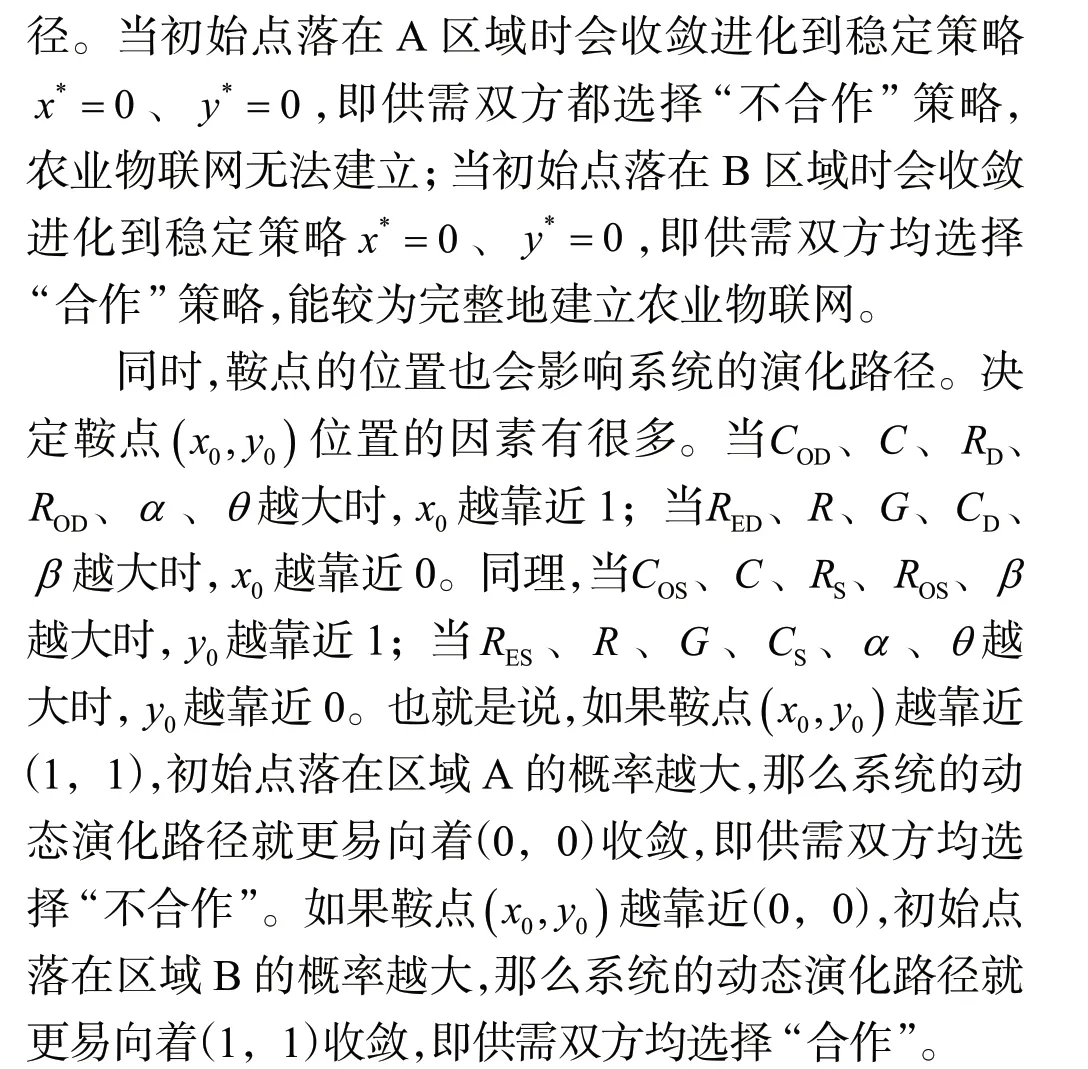

圖2 為需求方在上述3 種情況下的動態進化相位圖。從圖2 可知:①當供給方選擇“合作”策略的概率等于x0時,需求方選擇“合作”或“不合作”策略沒有區別,任意時刻的博弈均處于相對穩定的均衡狀態;②當供給方選擇“合作”策略的概率小于x0時,需求方將逐漸由“合作”轉向“不合作”,因為若供給方選擇“合作”策略的群體過小,那么需求方為建立農業物聯網所付出的額外成本必然大于其額外收益,使其最終會選擇“不合作”策略;③當供給方選擇“合作”策略的概率大于x0時,需求方將逐漸由“不合作”轉向“合作”,因為若供給方選擇“合作”策略的群體較大,那么需求方為建立農業物聯網所獲得的額外收益必然大于其付出的額外成本,使得其最終會選擇“合作”策略。

圖2 物聯網技術供給方的動態演化相位圖

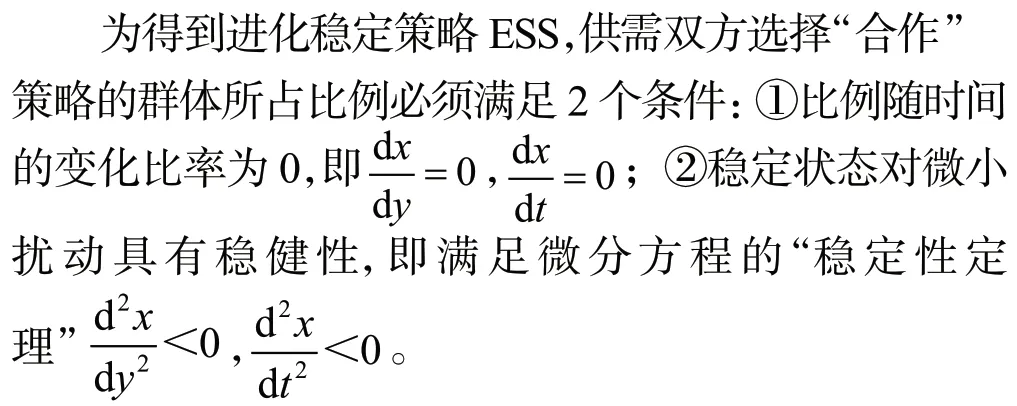

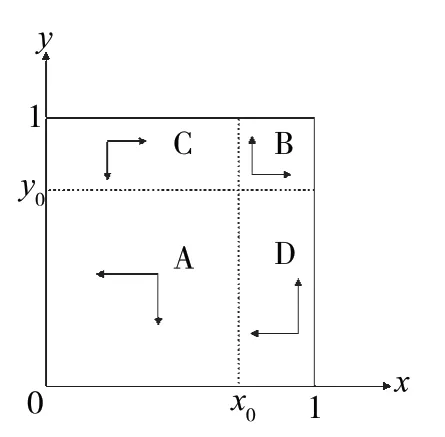

2.3 供需雙方的進化穩定策略分析

圖3 物聯網技術供需雙方的動態演化相位圖

3 建議

為保證農業物聯網可持續發展,助力我國農業現代化轉型,給出如下建議:第一,物聯網技術的供給方應重視核心技術研發;第二,推進物聯網技術與農業深度融合,使物聯網技術覆蓋農業生產的不同領域,如畜禽養殖、水產養殖、設施農業等;第三,建立農業技術人才培養機制、激勵機制,培育掌握新興技術和先進管理理念的“新農人”;第四,給予農業物聯網建設的參與方一定的政府補貼或者減免相關稅收,從而提高各主體參與建設物聯網的積極性[5]。