半自動谷物播種機設計與仿真試驗

宋愛華,林 歡

(常州信息職業技術學院,江蘇 常州 213164)

0 引言

農業在我國始終具有重要的地位。隨著農業科學技術的發展,各種農業機械陸續出現在農業生產中,如各種大型耕整地機、播種機和收獲機等。播種機是農耕最重要的機械之一,目前關于播種機設計與研究相當廣泛。一是谷物播種機,如黃河等[1]設計了一種基于單片機的玉米智能播種機;畢延潔等[2]設計了具有單粒精量播種功能的玉米播種機;BASIR M S等[3]設計并制作了一種電動玉米播種機;杜木軍等[4]對玉米高速播種機應用情況、主要結構進行了介紹,并對高速播種技術的未來發展趨勢進行了分析;趙小莉[5]設計了一種專用谷物精量播種機;SANDHU B S等[6]介紹了一種播種機,可以在水稻收割后實施小麥的直接播種。二是經濟作物播種機,如周春健等[7]設計了一種稻茬田綠肥蠶豆播種機;趙金等[8]設計了一種秸稈粉碎種行旋耕苗帶覆蓋棉花播種機。三是蔬菜播種機,如祁亞卓等[9]對國內外蔬菜播種機的研究現狀與發展趨勢進行了分析研究;李社潮等[10]從2019年中國國際農機展對播種機技術特點及發展趨勢進行了分析研究。

總體來說,這些播種機是針對具體農作物來設計的,結構比較復雜,機械化、智能化程度較高,能大大提高農田工作效率。但是這些播種機體積比較大,只適合在開闊平坦的大面積土地上使用,對外部動力的依賴性比較強,操作技能要求比較高。

有些農村的耕地是小面積塊狀耕地,甚至有些地塊凹凸不平,像洼地、坡地、丘陵等復雜地形,大型播種機不適合使用,因此很多農民還在使用簡單的農具,勞作效率低,而且耕種質量也不高。相對來說,簡易播種機的研究設計較少,張亞新等[11]設計了一種便攜式腳踏玉米播種機,該播種機的設計能夠滿足一些狹長或凹凸不平的特殊地塊的耕種需求,但僅適用于玉米播種。SUN Deng等[12]針對丘陵山區谷子播種難、間苗工作量大等問題,設計了一種電磁振動式谷子精少量播種機,但這種播種機動力衰退很快,隨著作業時間延長,播種機穩定性會降低。專利《一種簡易手動播種機》,雖然能夠在復雜地形使用,但是需要人力將錐形豁插入到土中,松軟的土地較容易插入,較硬的土地需要使用較大的力氣,使用者的體力消耗較大;且該播種機在種子落下后,需人工將種子掩埋,功能較為單一,自動化程度較低。

借鑒現有專家學者的研究,本文設計一種簡易輕便、不需要外部提供動力僅需要手和腿部操作的半自動播種機,能夠實現挖土與覆土功能的一體化。

1 結構設計

半自動谷物播種機結構如圖1所示,包括內筒管和外筒管,內筒管同軸滑動插設在外筒管內。內筒管的底端圓周均勻固定安裝有若干刀片,外筒管的底端安裝有固定環和連接桿組件,通過這個組件連接刮土裝置,刮土裝置具有若干刮土片。

1.內筒管 2.把手 3.外筒管 4.腳蹬 5.第1固定環 6.導桿7.第1桿 8.第2固定環 9.導套 10.支撐桿 11.轉軸 12.第2桿 13.刀片 14.刮土片 15.開口 16.套筒圖1 半自動播種機三維結構Fig.1 Three dimensional structure of semi-automatic planter

播種機縱向剖視如圖2所示。內筒管與外筒管之間設置有轉動裝置(圖2中標注的A),其結構放大圖如圖3所示。利用旋轉拖把原理,通過麻花桿帶動轉盤轉動。

1.麻花桿 2.導向筒圖2 半自動播種機剖視圖Fig.2 Sectional view of semi-automatic planter

1.麻花桿 2.內筒管 3.限位環 4.支撐片 5.支撐環6.轉盤 7.外筒管圖3 圖2中A處的放大圖Fig.3 Enlarged view at A in Fig.2

播種機中內筒管與轉盤的裝配關系如圖4所示,內筒管上安裝有上下限位環,在上下限位環之間嵌入安裝齒圈,通過轉盤與齒圈的咬合驅使轉盤與內筒管一起轉動。

播種機的內筒管進入或抽離外筒管時,轉動裝置均驅動內筒管轉動。內筒管轉動帶動其底端的刀片轉動,刀片在旋轉的狀態下挖土。內筒管進入外筒管一定距離后,內筒管停止轉動,地上被挖出凹塘,挖土結束。向內筒管內放入種子,種子由內筒管進入凹塘內。在內筒管進入外筒管時,轉動裝置驅動內筒管轉動,刮土片處于張開狀態。抬起外筒管,內筒管在重力的作用下向下運動,內筒管從外筒管內抽出,若干刮土片由張開狀態逐漸反向聚攏至包裹刀片,若干刮土片在包裹刀片的過程中,將先前挖出來的泥土刮覆在種子上面。

1.內筒管 2.齒圈 3.限位環 4.支撐片 5.支撐環 6.轉盤圖4 內筒管與轉盤的三維裝配Fig.4 3D schematic assembly diagram of inner bobbin and turntable

通過轉動裝置驅動內筒管轉動,內筒管轉動帶動刀片在旋轉的狀態下挖土,挖土的速度較快,節省了人力。播種機將挖土與覆土功能結合在一起,實現了播種的半自動化。不僅可以用于較松軟的土地,也可以在較硬的土地上使用,擴大了播種機的適用范圍;并且通過旋轉挖土,能夠使土質變松,利于種子的生長。

2 操作使用步驟

(1)握住把手,將刀片放置在地面上,向上拉動把手,使外筒管遠離刀片,待第1桿和第2桿處于上死點時,如圖5所示,刮土片提升至刀片的上方。

圖5 第1桿和第2桿處于上死點時三維示意Fig.5 3D schematic diagram when the first and second rods are at the top dead center

(2)將腳放置在腳蹬上,用力向下推動外筒管,麻花桿逐漸插入轉盤上的通孔內,麻花桿驅動轉盤在兩個支撐環之間轉動,轉盤轉動帶動齒圈轉動,齒圈轉動驅動內筒管轉動,內筒管轉動驅動刀片轉動,刀片在旋轉的狀態下挖土;在向下推動外筒管時,第1桿在第1固定環上向下轉動,第1桿推動第2桿在第2固定環上向下轉動,第2桿推動刮土片向下轉動,刮土片逐漸張開的同時,第1固定環向上移動,第2固定環被限制在導軌內。

(3)待第1桿和第2桿處于下死點時,如圖6所示,外筒管無法向下推動,刮土片停止向下轉動,刀片也停止旋轉,向內筒管內放置種子,種子沿內筒管進入刀片挖出的凹塘內。圖6中B處的結構放大圖如圖7所示。

圖6 第1桿和第2桿處于下死點時的三維示意Fig.6 3D schematic diagram when the first and second rods are at the bottom dead center

1.環形導軌 2.導套 3.第2固定環 4.第2桿 5.支撐桿6.轉軸 7.刮土片 8.套筒 9.第1桿 10.開口 11.刮土片圖7 圖5中B處的放大圖Fig.7 Enlarged view at B in Fig.5

(4)種子放置完成后,用腳向下推動刮土片,然后再向上拉動外筒管,內筒管在自身重力的作用下向下運動,轉盤在位于其上方支撐環的帶動下向下移動,并逐漸脫離麻花桿,轉盤隨麻花桿的抽離而反向自轉,轉盤反向自轉的同時帶動內筒管反向轉動,內筒管反向轉動的同時,帶動刀片反向轉動,刮土片在第1桿、第2桿和第1固定環的聯動作用下逐漸聚攏,刮土片在聚攏的過程中,將先前挖出來的泥土刮覆在種子上面,刀片逐漸從凹塘內抽出,待刀片完全從凹塘內抽出后,播種完成。

(5)將播種機移動至另一播種地點,重復1~4步驟,實現半自動化播種。

3 仿真試驗

根據半自動播種機結構,內筒管直徑20 mm、播種機高度1 000 mm,以鋼為材質,鋼的相關參數為密度7.85×10-6kg/mm3、熱膨脹系數1.2×10-5/℃、比熱4.34×105mJ/(kg·℃)、導熱系數6.05×10-2W/(mm·℃)、強度系數920 MPa、楊氏模量2×105MPa、體積模量1.6667×105MPa、剪切模量76 923 MPa、泊松比0.3。參照王吉祥等[13]基于ANSYS對啤酒瓶的跌落仿真應力分析,利用有限元軟件ANSYS Workbench,對該播種機的關鍵部件固定環和連接桿組成的組件分別進行靜態試驗、疲勞試驗、模態試驗。

固定環和連接桿組件靜態試驗云圖如圖8和圖9所示,該組件的應變、應力之間存在著高度相關性,隨著應力增大,應變也在增大,而且應變增長率和應力增長率保持一致。

圖8 固定環和連接桿組件應變云圖Fig.8 Strain contour of fixed ring and connecting rod assembly

圖9 固定環和連接桿組件應力云圖Fig.9 Stress contour of fixed ring and connecting rod assembly

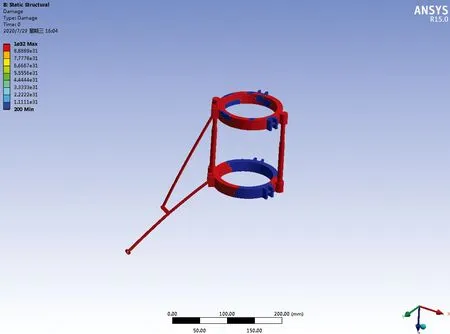

固定環和連接桿組件疲勞試驗云圖如圖10和圖11所示,隨著組件破壞成倍的提高,壽命成指數級下降。說明這個組件的穩定性、可靠性在整個結構設計中比較關鍵,會影響到播種機的使用狀況和壽命。

圖10 固定環和連接桿組件破壞云圖Fig.10 Damage contour of fixed ring and connecting rod assembly

圖11 固定環和連接桿組件壽命云圖Fig.11 Life contour of fixed ring and connecting rod assembly

固定環和連接桿組件6階模態試驗云圖如圖12~17所示,該組件在外部振源作用下會產生振動變形,6階模態試驗云圖反映了在6個特定的固有頻率下該組件的振動特性。將每一固有頻率下最大最小變形值之比列于表1,在6個固有頻率下,最大最小變形值之比是常數,而且比值較小,說明該組件穩定性相當好,沒有出現變形急劇變化情況。

表1 固有頻率下最大最小變形值之比Tab.1 Ratio of maximum to minimum deformation at natural frequency

圖12 1階模態下的振動變形云圖Fig.12 Contour of vibration deformation under the first mode

圖13 2階模態下的振動變形云圖Fig.13 Contour of vibration deformation under the second mode

圖14 3階模態下的振動變形云圖Fig.14 Contour of vibration deformation under the third mode

圖15 4階模態下的振動變形云圖Fig.15 Contour of vibration deformation under the fourth mode

圖16 5階模態下的振動變形云圖Fig.16 Contour of vibration deformation under the fifth mode

圖17 6階模態下的振動變形云圖Fig.17 Contour of vibration deformation under the sixth mode

總之,通過對該半自動播種機關鍵部件固定環和連接桿組件進行仿真試驗和分析,說明播種機的結構設計符合力學性能要求,結構設計具有合理性。

4 創新性和實用性

該播種機設計彌補了大型播種機在小地塊和復雜地形條件下,不適宜大豆、蠶豆、紅豆和玉米等谷物播種使用的問題。播種機設計符合人體工學原理,整個設計保證人可以平穩站立操作,減輕了身體的勞累程度和損傷程度。播種機還將挖土與覆土功能結合在一起,實現了播種的半自動化,比使用傳統農具勞動效率提高2倍以上,而且提高了播種質量。播種機不需要依賴外部機械動力,操作簡易,對使用者沒有特殊技能要求,體積小、輕便、成本低,屬于便攜式小型播種機。播種機設計已經獲得實用新型專利。經咨詢當地農業技術推廣站工作人員和若干農戶,都認為播種機設計理念新穎,開發出來后預期有很好的市場推廣和應用價值。

5 結束語

隨著農業科技的發展,農業機械的研究和開發越來越廣泛、越來越深入,各種農業機械不斷出現在農業生產活動中,有力推動農業生產的發展,而且農業機械呈現出大型化、智能化、一體化趨勢,播種機便是其中一種農業機械。但是一些特殊地形條件下,大型播種機不適合使用,需要研究開發出更多小型、操作簡易的播種機,能夠替代傳統的農具,做到省力高效。期望更多的專家學者能夠在這方面開展研究,提升我國農業生產水平,助力我國農業發展。