“五四青年獎章”獲得者中黨員媒介形象傳播研究

——以國家級主流媒體為例

◎彭嘉彥 苗譯丹

(蘇州大學傳媒學院,江蘇 蘇州 215000)

一、文獻綜述

在我國建黨一百周年的時代背景下,黨員形象建構問題更具時代意義。筆者梳理了國內外有關黨員形象建構的相關研究,尤其重點關注關于黨員形象在主流媒體中的傳播效果和社會影響的相關研究,從黨員形象的媒介建構入手,著重歸納整合國內該研究方向的重要文獻和相關進展。

就目前的研究成果來看,針對黨員形象尤其是青年黨員形象的研究數量較少。

在形式層面,樹立和宣揚重要典型人物、充分發揮他們的模范帶頭作用,一直都是黨員形象傳播中的重點工作內容,但缺乏對黨員形象建構的深度剖析和框架研究。

在內容層面,學者們尚未充分關注媒介渠道所發揮的傳播作用,研究重心仍然停留在黨組織內部、黨員自身基于形象自覺的自我塑造階段。除此之外,現有研究中對青年黨員的相關內容更是匱乏,“中國青年五四獎章”獲得者中的黨員是青年群體中的先進典型人物,針對他們的報道雖有,但相關的學術研究幾乎沒有。

綜上所述,青年黨員的媒介形象建構的傳播研究在黨史黨建領域和政治傳播領域都是一個較新的話題,目前高校學生黨員群體存在入黨理論知識不充足、示范作用不突出的現狀,這又使得加強青年黨員的媒介形象傳播工作具備迫切的現實必要性。因此,媒體如何選擇報道對象,如何確定敘事方式,如何適應傳播環境,如何達到預期目標等問題,都為本項目研究留下了空間。

二、黨員媒介形象傳播的新環境

黨的十八大以來便曾多次強調黨員的形象建設是重中之重,這是我國國家軟實力的重要組成部分。恰逢中國共產黨建黨百年之際,黨員形象建構乃至黨的建設無一不需要在堅持馬克思主義的立場上,不斷結合新時代的特點,與中國特色社會主義相適應、相結合。在中國的話語體系中,黨員形象一定程度上代表著我國社會的經濟文化面貌和人民的精神價值取向。良好的黨員形象能夠協助引導并正面傳播正確的價值取向,對我國政黨的發展、提升國內凝聚力和國際影響力都至關重要。

除此之外,大數據技術的廣泛應用,媒體融合現象的不斷深化等新媒體環境的改變,這些都給中國共產黨以及中共黨員的形象建構帶來機遇和挑戰,抓住中國共產黨黨員形象的關鍵,發揮基層黨組織的優勢。中國青年五四獎章的頒布就是為了激勵和引領青年能夠在當今社會中積極貢獻自身力量,投入中國社會主義現代化的建設當中,努力成為當今時代的青年楷模。

因此,本文著重聚焦于青年黨員,從“五四青年獎章”這一具有代表性的榮譽評選活動出發,羅列了自十八大以來歷屆的榮譽獲得者,分析以國家主流媒體為主的傳播渠道、報道內容、篇幅等,并與代表性省級媒體和市級媒體進行比對,發現國家級主流媒體在媒介形象建構上和傳播效果上的優劣之處,提出相應的改進建議和未來規劃,為圈層文化盛行的年輕群體提供主流價值的示范引領,擴大優秀青年黨員在青年群體中的引領作用,用青年聲音講好青年故事。

三、黨員媒介形象傳播效果分析

本文選取了國家級主流媒體《中國青年報》《新華社》,省級媒體《揚子晚報》以及市級媒體《蘇州日報》,通過內容分析法梳理、分析黨的十八大以來截至2021年7月23日前微信公眾號中有關“五四青年獎章”的相關報道,其中國家級媒體中國青年報共有54 篇報道,新華社有18 篇報道,省級媒體揚子晚報有11 篇報道,而市級媒體蘇州日報僅有5 篇報道,總計為88 篇報道。可以看出,黨員形象構建的媒介平臺較為局限,只有與其相關的國家級媒體平臺較為重視,這也導致其受眾群體較為單一,受眾范圍相對狹窄。

項目編碼主要涉及八個類目,即報道篇幅、報道體裁、瀏覽量、點贊數、在看數、評論數、報道態度以及消息來源八個類目的數據統計分析可以直觀感受到報道的一般內容形式以及受眾的互動程度,從而側面展現出其報道的傳播效果。

根據統計在這四個媒體平臺的報道類型中,人物報道占比過半,甚至達到六成左右,可見當今媒體平臺已經掌握用故事吸引受眾的奧秘,但新聞評論等具有思考性質的報道、對黨員形象進行深度剖析的內容較少,這不免也體現出媒體報道內容的同質化問題嚴重,如果無論是國家級媒體還是省市級媒體都只是停留在簡單的人物優秀事跡羅列,恐怕很難持續性引起人們的共鳴,而且過長的文字報道顯然在這個新媒介高速發展,碎片化閱讀、短視頻盛行的時代并不適用,這無疑是逆流而上。

對于相關報道的瀏覽量而言,國家級媒體瀏覽量超過一萬的占60%以上,省市級瀏覽量多以5 000 以下為主。國家級主流媒體更多地站在人民的視角上,立足以人為本的傳播視角,更多更好地傳播黨員故事,構建黨員形象,因而,其傳播效果明顯好于省市級媒體。除此之外,不難得出國家級媒體平臺擁有著更大傳播場域的相關結論,所以把握好國家級主流媒體的報道質量,對于其持續擴大自身客觀優勢和對黨員形象傳播都大有裨益。

在分析整理了相關媒體報道的客觀事實后,我們也對受眾可以參與的相關互動性方式進行了梳理,主要分為點贊、在看和評論。根據數據結果可知,國家級媒體相關報道的互動量約六成以上可以超過100 次,而省市級媒體互動量明顯較低,大部分甚至為0 次。

黨員形象建構的相關報道的點贊數僅占瀏覽量的1%,可以看出大多數用戶只是進行瀏覽,但互動熱情不高,對內容的反饋極少,似乎是對內容的認同率或想要產生互動欲望較低,這也說明國家級相關媒體應在傳播形式和運營方式上更加注重受眾的反饋,借助更多新興的傳播形式來激發受眾互動,這樣在增強媒介號召力的同時,也能更好地樹立黨員形象。

聚焦新華社微信公眾號的相關報道,在看數50 以下和100 以上各占一半,在看數較低的報道一般為生硬枯燥的黨員榮譽、事例的羅列,而數據較高的報道內容大多為較為生動的典型人物報道,更偏向于從黨員的具體事例中體現黨員精神,但這樣反而導致其傳播效果呈現兩個極端。在評論數方面,無論國家級還是省市級媒體評論數集中在50 以下,甚至大部分報道都是0 評論,評論數值相較于其他互動數據明顯減少,可見大部分人仍然缺少對黨員以及黨的相關內容的參與熱情,如何更大限度地提升受眾的參與感和互動性仍然是主流媒體在進行黨員形象建構以及傳播時的重要問題。

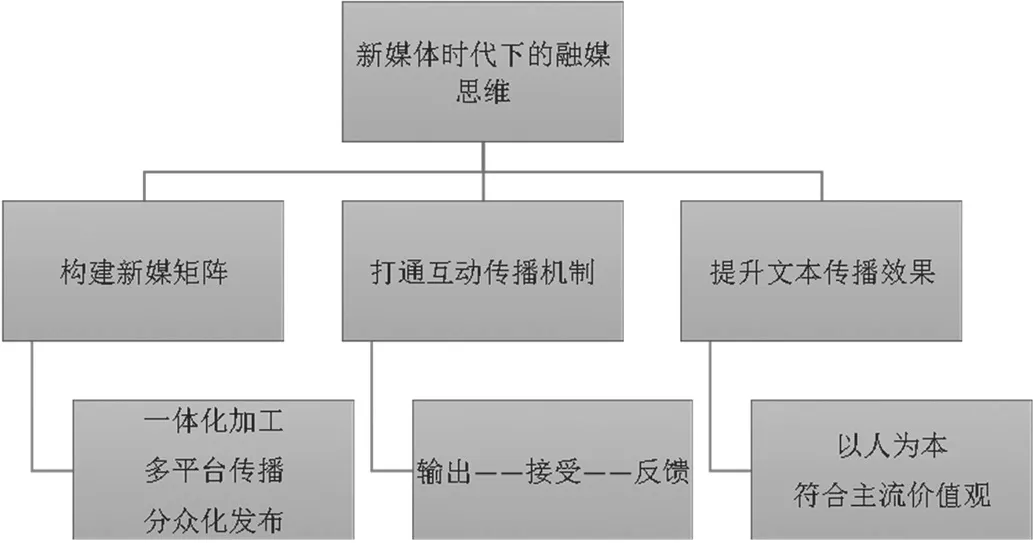

四、培養黨員形象傳播的融媒思維

新媒體的迅速發展給黨員以及黨的形象建設帶來了嚴峻的挑戰,但同時也促發了新的歷史機遇,要想塑造好黨員的形象,形象主體、客觀環境和媒介機制三方缺一不可,而在新媒體時代下,興新產業和現代技術的發展不斷敦促主流媒體需要抓住媒介平臺,構建黨員形象傳播的新媒體矩陣,融入受眾的日常生活,以此才能對發揮黨員的積極形象、彰顯政黨正面形象產生至關重要的作用。

圖1 培養黨員形象傳播的融媒思維結構圖

(一)構建新媒體矩陣

現今,在碎片化信息的強烈沖擊下,大家多追求效率、信息量獲取,因而相較于長篇幅稿件文字來說,受眾更享受并追求視覺化的沖擊,他們更偏好于以觀看短視頻為獲取信息的主要渠道。長篇稿件的信息在新媒體環境下傳達率較低,因此,無論是國家級還是地方級媒體不能只運用單一且乏味的傳播方式。

在全媒體時代,通過創新打造全媒體矩陣平臺,增強國家級乃至地方級媒體的傳播力效果,具體為構建微博、微信、抖音等多個媒體平臺的傳播矩陣,在黨員形象樹立傳播內容上實現24 小時不間斷傳播,在受眾群體上實現受眾群體全覆蓋的效果,不再僅僅局限于單一媒介平臺和較高年齡段的受眾,青年黨員的傳播范圍應波及到青年群體中,將國家級媒體平臺的相關黨員形象傳播信息,在新媒體平臺聯合其他國家級乃至省市級媒體實現“一體化加工,多渠道傳播,分眾化發布”,結合各渠道優質內容的融合貫通,并將大數據技術與黨員形象報道緊密結合,從而有助于進一步提升黨員形象構建的傳播力和影響力。

(二)打通互動傳播機制

傳播的本質是交互,是將媒介和受眾進行連結,產生信息互動流通的過程,其中互動無疑是傳播過程中極為重要的環節。然而,由于傳統媒介傳播的弊端影響,而今也仍然存在由于思維固化、內容老舊導致的落后傳播模式,這些往往體現在黨政相關的媒介傳播上,甚至在一些主流媒體上反映更為明顯。隨著全媒體時代的到來,媒介技術不斷發展,傳媒行業勢必要更換新思維,用融媒思想來打破固有的桎梏,主流媒體想要獲得新發展,黨員形象傳播想要獲得新機遇,就必須要摒棄掉原有的單向輸出的媒介傳播模式,與受眾建立輸出—接收—反饋的雙向互動機制,而在此過程中,不僅要關注信息傳播,也要注重反饋機制,利用好全媒體時代交互平臺和新媒體技術普及的紅利,從受眾的反饋、互動中獲得新的創新傳播策略,為黨員形象的媒介傳播注入新活力。

(三)提升文本傳播效果

融媒體時代的互聯網思維更多注重以用戶為核心的思想,時刻銘記滿足人獲取信息的需求和信息體驗方式的多樣性,因而,主流媒體應在服務用戶、服務受眾的基礎上研究文本內容和傳播效果,從而提升文本的傳播效果,進而擴大黨員形象的傳播。在探尋創新性和多樣性傳播渠道的同時,也要關注信息傳達率和效果最大化的問題,讓接收者能夠在信息獲取的過程當中體驗到愉悅感,以期信息到達率的效果最大化。主流媒體在報道相關黨員形象時,應避免教條化、格式化的文本內容,可以通過融媒體形式樹立典型黨員形象,用典型的事件案例豐滿人物形象,以及接地氣、有特點的報道內化在整個傳播機制過程中,從而形成一個不斷創新,產出新內容的部分。在符合主流價值觀和價值導向的基礎上,增加對黨員事例的生動表達,使黨員形象構建和黨的自身形象建設更加具有人情味,也更加縮短與受眾之間的距離,更加無障礙地給予受眾正面影響。

五、結語

融媒體環境中黨員形象的構建需要我們發揮主觀能動性,運用融媒體時代的互聯網思維,利用各大媒體平臺進行優劣互補、默契配合,堅持以人為本,以更為親民化的方式輸出,于此才更有助于豐富青年黨員的報道的多樣性。抓住五四青年獎章為報道突破口,建立新媒體環境下的宣傳矩陣,增強與受眾的互動機制,更有助于為后續黨員形象構建提供良好示范。