政務新媒體的發展現狀與轉型策略

——以“國資小新”為例

◎汪元舟 巢立明

(華東政法大學傳播學院,上海 200042)

一、政務新媒體的發展

(一)興起與局限

政務新媒體主要指黨政機關和政府部門所創辦的網站、移動客戶端,以及在微博、微信公眾號、抖音、B 站等平臺上創辦的網絡賬號,包括黨委機關媒體、政府機關媒體、群團組織的機關媒體等三種主要類型。其興起始于2010年,黨政部門紛紛開通微博賬號,入駐微博輿論場。與此同時,微信公眾號也成為了推進政務公開、可供政民互動的新平臺。借助這兩個平臺,政府機關選用多媒體的形式進行內容傳播,既提高了政策的傳播力度,也激起了網民參與互動討論的熱情。政務新媒體在客戶端領域的進軍始于2014年,以主流媒體為主導,以新聞信息嵌入、本地化信息服務、問政式平臺服務為主要特征的政務客戶端迅猛發展。[1]政務客戶端的出現為網民提供了一個直接向政府部門提問的平臺,實現了政府與群眾點對點的溝通。

政務機構也在積極探索其他類型的新媒體傳播,如在喜馬拉雅等網絡有聲電臺上開設政務電臺;在B 站、抖音等平臺上注冊官方賬號定期發布政務視頻等。

然而,政務機構媒體也存在著諸多局限。其最大的局限在于它通常官話連篇、不夠生動,閱讀起來缺乏趣味性。此外,政務類媒體的平臺定位與新聞屬性并不完全一致,新聞團隊也多由宣傳部門人員組成,缺乏專業性。有學者認為,這體現了它的“保姆”屬性,即“人民群眾需要的時候,能夠馬上來解決問題,獲取正確權威的信息,是一個真正‘用完即走’的平臺”。[2]因此,從總體上看,政務新媒體的話語傳播效果相對有限。

(二)自媒體環境下的角色突破

隨著自媒體的崛起,人人都有麥克風,越來越多的網民可以在社交平臺上公開發表自己對某一公共事件或社會熱點的看法,形成一股強大的民間輿論場。與之相對的是政府部門、政務類媒體在輿論場中的影響力逐漸下降,在重大事件中逐漸失去引導力。這一現象使政府官方意識到創辦新媒體除了要做好信息披露工作外,更應以準確的客觀事實和真知灼見正確地引導公眾輿論,發揮官方媒體應有的社會責任。[3]在此期間,國內政務類新媒體為了做好輿論引導工作,具有三個顯著特征:

其一,政務信息發布以弘揚價值觀為重。政務機構媒體是黨的政策聲音的貫徹者、宣傳者,也是正確價值觀的傳遞者、引導者。在政務新聞報道中綜合運用全媒體和新技術,將抽象的意識形態轉化為一個個具體形象的故事,并以圖片、音樂、視頻的方式呈現,為意識形態傳播注入新視角。2021 兩會期間,人民日報新媒體制作的建黨百年主題MV《少年》,將黨的初心不變和中國的百年巨變用視頻和歌曲的形式表現出來,振奮人心、感人至深,成功激起全國人民的民族自豪感和愛國熱情。

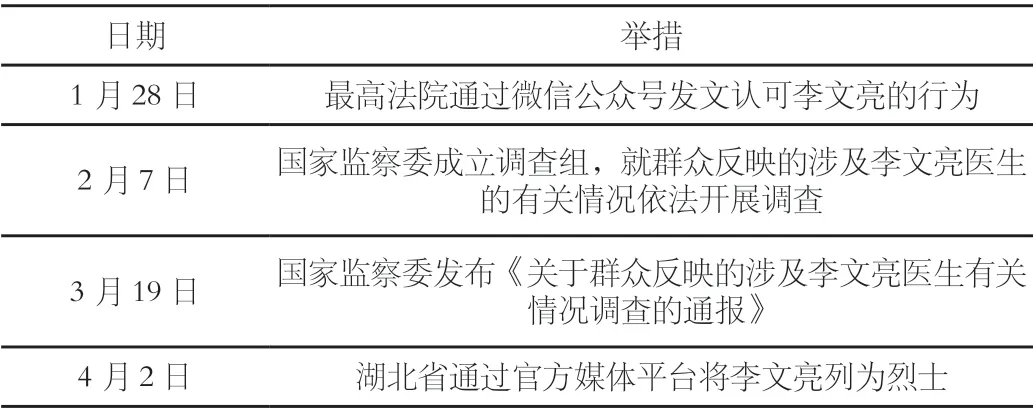

其二,密切關注輿情動態,積極回應公眾關切。對于政府而言,全面收集信息,確定口徑,正式對社會廣泛通報是需要時間的。而在一些公共突發事件中,由于信息高度敏感,公眾對信息的時效性提出了更高的要求。當官方消息出現滯后,公眾的需求得不到滿足時,負面情緒很容易在輿論場中發酵。2021年2月7日,李文亮醫生的去世引爆了民眾對政府的不滿情緒,網民在朋友圈、社交媒體、群組上舉辦了空前的互聯網追悼大會,指責政府沒有做到信息足夠公開透明。面對洶涌輿情,多個政府部門開展調查,發布公告,盡最大程度順應民情:

表1 政府部門關于李文亮事件的回應

政府在輿論場上直面問題,積極回應民眾質疑的做法,平復了民眾的負面情緒,也重新樹立了良好的政府形象。

其三,實時監測網絡謠言,并第一時間向社會澄清事實真相。美國心理學家G·W·奧爾波特提出了謠言傳播公式:謠言=(事件的)重要性×(事件的)模糊性。[4]即事件的重要程度越高,事件相關的信息越模糊,謠言產生和傳播的概率就越高。政務信息涉及公共政策,與社會生活息息相關,往往是民眾關心的議題,一經發布很容易引起廣泛討論,其中就不乏一些并未得到權威證實的內容,甚至是虛假信息。如果不及時遏制這些網絡謠言的傳播,其幾何倍數的傳播速度很可能會造成政策誤解,誤導民眾生活,甚至嚴重影響政府行政效能。對此,政務機構在辟謠方面做出諸多努力:對于國內網絡謠言,由各地黨政機關通過微博、微信、短視頻等多個平臺發布辟謠信息;對于境外謠傳,則由外交部通過新聞發布會澄清事實真相。這種綜合施策的方式有效阻斷了網絡謠言的進一步傳播,保證了民眾對信息的正確認知。

二、國資小新的傳播策略

(一)聚焦受眾需求打造網紅政務IP

國資小新是國務院國有資產監督管理委員會新聞中心的新媒體統一平臺。2012年,國資小新開通微博賬號,成為中央部委中第一個卡通形象;2013年,國資小新在微信公眾號、抖音、今日頭條、百家號等多個平臺建設發聲陣地,成為政務新媒體的“網紅”代表。

在內容制作方面,國資小新偏好使用富有生活氣息的語言風格,以向讀者展現其親和力和感染力。這種活潑風趣的語言風格也被網友稱為“小新體”。例如,國資小新開通微博兩周年發起的微博互動,邀請粉絲共同參與填空造句:“今年夏天,清風起吟,荷香四鄰,我們都是小新,我們一起清新,一起創新,一起 ____ 吧!”網友在評論區腦洞大開,編出綠色版、創新版、加薪版、世界杯版等多個版本的句子,引發造句熱潮。平臺通過與受眾熱情友好的互動,使政務傳播更貼近互聯網的特性,也讓平等親切的溝通態度深入人心。

圍繞國資委的政務特點開展人格化運營是國資小新吸引人氣的另一策略。最初入駐“雙微”平臺時,國資小新為自己打造了一個萌系的卡通形象:頭部由國資委官方logo 演化而成,工裝褲象征默默奉獻、踏實敬業的產業工人,手臂形似航天火箭,頭頂wifi 信號,胸前一顆紅心代表愛心與忠誠。這一卡通形象濃縮了央企所涉及的國計民生主要領域,深受網民喜愛,既拉近了政府與受眾的距離,也帶動了政務新媒體傳播話語的創新和轉變——以人格化形象適應社交傳播。[5]隨著互聯網語境的變化,國資小新還結合了互聯網的表達特點,創構了“中央部委最壕官方新媒體”這一充滿“凡爾賽”氣息的新標簽。在傳播過程中塑造人格形象,媒體也能被賦予個性、情感和態度,成為網民談資和粉絲話題,并進一步樹立起受眾廣泛的網紅政務IP。

(二)全媒體整合形成傳播合力

國資小新充分利用其傳播渠道眾多的優勢,整合兩微一端、短視頻等多個平臺上的資源,開發了一系列文字、圖片和視頻新聞報道,滿足了不同受眾的信息接受習慣。

在文字和圖片報道上,國資小新以科普為主,具體展現國企央企在社會生活中的突出貢獻與成就。如“央企復工者聯盟”組圖報道一共36 張,每一張均用圖片+四字固定短語的方式展現央企復工復產的火熱場景,串聯起央企復工者的形象,獲得較高的點擊量和閱讀量。除此之外,《一圖看懂科改示范行動》《一圖讀懂五年國企改革》等“一圖看懂”的報道形式也受到網友普遍歡迎。

視頻報道上,國資小新綜合采用VR 視頻、航拍、快閃視頻等多種形式,為央企故事注入新視角。如白鶴灘水電站短視頻借助航拍鏡頭、卡點剪輯、冷色濾鏡,著力突出科技感,被網友稱為“最酷大國神器”。此外,微紀錄片《信物百年》邀請100 家國有企業負責人介紹企業的紅色信物,以物證史,揭開了企業澎湃發展歷程背后的動人故事。

可見,國資小新充分利用平臺融合與內容聚合的優勢,形成整合傳播的多平臺聯動機制,不僅擴大了媒體的影響力,也強化了媒體的輿論引導力,讓更多民眾主動走近國企,了解國企。

三、政務新媒體的轉型路徑探尋

(一)服務性功能轉型

從國資小新的傳播策略中可以看出,其從受眾的角度出發,“接地氣”的政民互動是保持粉絲黏性的關鍵。也即是說,政務媒體應推動其政治性職能向服務性功能的轉變,為受眾提供他們真正需要的內容。

作為信息傳播渠道,大部分政務新媒體現階段的功能僅僅體現出發展初期的政務信息傳遞功能,而一種政治形態和行政角色的載體,其深層次的發展價值功能應當是轉向公共部門的行政服務功能的開展。[6]對于政務新媒體而言,如何更好地服務群眾是必須考慮的問題。為了充分發揮行政服務功能,應首先對自身定位和目標受眾有明確的認識。以國資小新為例,國資委是一個“B2B”監管、服務國企的政府部門,因此,國資小新的服務對象便是國企央企,其目標是成為國企領域的頭部媒體平臺。在明確目標受眾的基礎上,在技術手段上,有效利用互聯網平臺在用戶到達、數據收集等方面的優勢,發揮大數據分析、精準化分發、智能化服務的作用,盡可能減少政務傳播與受眾關切之間的錯位。如此一來,未來新媒體的發展方向,便會從點對點的單一公共信息傳播,逐漸轉變為點對面的公共事務服務性功能。

(二)深化政企媒融合,實現政務ID 向政務IP 轉型

政務新媒體的未來發展轉型,還應借鑒傳統媒體媒介融合的經驗,將政府的公信力和權威優勢,與企業的技術優勢、媒體的專業優勢相結合,建立一個優勢互補的政企媒融合機制,該機制的運作可具體表現在生產和傳播兩個方面。

從新聞生產的角度看,企業和專業媒體團隊的加入可以形成內容眾籌的可持續生產模式。隨著5G 時代的到來,AI、VR、AR 等技術的快速發展,政務新聞日益顯現出數字化智能化趨勢,應用場景不斷拓寬,呈現形式不斷豐富。政務機構與企業合作,即可在技術要求高、操作難度大的場景中持續獲得技術支持和保障。同樣,政務機構與傳統媒體合作,能最大化發揮后者在人才方面的優勢。專業新聞人員具備將文字內容快速轉化為圖片、視頻、H5 等多種產品的能力,可實現信息的高效生產。因而在新聞策劃中融入企業和媒體兩方力量,打破了科層制組織的邊界,讓“編外人員”加入政務內容生產的隊伍中。

在信息的分發與傳播環節,政企媒的融合有助于人格化、IP 化運營,利于社群參與和互動。單靠在各個平臺上搭建新媒體矩陣、創建大量ID 賬號只能提升傳播的覆蓋面,無法保證傳播的影響力。只有充分利用平臺的社群化特點,持續向受眾提供高參與度的產品,使創建ID 向樹立IP 轉型,才能提高粉絲黏性,確保矩陣的行之有效。在微博、微信公眾號等文字為主的平臺上,由于其天然的互動屬性,網民在推送底下參與互動討論并無障礙;然而在視頻平臺上,政務部門在互動方式上略顯落后。尤其是隨著互動類視頻的興起,這一在觀看過程中可進行“答題”、“選擇”的新視頻類型深受網民喜愛。因此,政務機構應高度關注這種趨勢,與企業、媒體合作推廣互動類政務視頻,鼓勵網友的意見表達,借此樹立起貼近民心的政務IP。