“技能偏向型”技術進步、就業結構升級與 勞動力成本上漲

張三峰 徐心悅

摘 要 近年來,中國勞動力成本快速上漲,已成為企業發展的沉重負擔,因而勞動力成本上漲的原因受到廣泛關注。“劉易斯轉折點”等理論解釋了低技能勞動力工資上漲的原因,但是高技能勞動力工資上漲的原因尚待闡明。本文提出,低技能勞動力工資的上漲加快了企業使用資本和高技能勞動的組合替代低技能勞動,促進了“技能偏向型”技術進步,推動高技能勞動力工資上漲,促使勞動力成本以“雙漲”形式加速上漲。1999—2007年中國工業企業數據統計表明,低技能勞動力和高技能勞動力成本均快速上漲,在行業和區域內部均出現勞動力成本上漲,簡單勞動力逐漸被高質量資本和高工資勞動力替代。對行業截面和面板數據進行4分位回歸發現:由資本更新和新產品測量的“技能偏向型”技術進步推動了就業結構升級;“技能偏向型”技術進步通過就業結構升級加快勞動力成本上漲,主要表現為平均工資支出和平均福利支出上漲。中國企業應充分認識和應對技能升級過程,政府可采用稅收等政策工具加速這一進程。

關鍵詞 “技能偏向型”技術進步 就業結構 勞動力成本 高技能勞動力

作者簡介:張三峰,經濟學博士,南京信息工程大學商學院副教授、南京信息工程大學江北新區研究院研究員、碩士研究生導師;徐心悅,南京信息工程大學商學院碩士研究生。

基金項目:國家社會科學基金一般項目“中國工業企業綠色技術創新的經濟績效、環境效應與激勵政策研究”(20BJL042)

一、問題的提出

近年來,勞動力成本快速上漲已成為企業發展的沉重負擔。2016年,中小企業發展促進中心調研發現,經濟下行壓力下,企業面臨較高的成本負擔,高達64%的企業認為人工成本是其負擔最重的支出項目。張杰和宋志剛測算發現:1997—2014年,中國實際工資年增長率均值高達11.16%,而同期實際勞動生產率年增長率均值僅為2.54%;在工業部門這種現象表現更加突出,2004—2014年,中國工業部門實際勞動生產率年增長率均值只有-1.03%,而實際工資年增長率均值卻高達10.44%。

張杰、宋志剛:《供給側結構性改革中“降成本”的戰略內涵與具體途徑》,《經濟體制改革》,2016年第5期,第5-11頁。

越來越多的文獻已經注意到中國勞動力成本快速上漲給經濟發展帶來的影響。林煒:《企業創新激勵:來自中國勞動力成本上升的解釋》,《管理世界》,2013年第10期,第95-105頁。吳要武:《產業轉移的潛在收益估算——一個勞動力成本視角》,《經濟學(季刊)》, 2014年第1期,第373-398頁。對企業而言,勞動力成本快速上漲既可能成為促進科技創新、加快技術進步的動力,也可能是不堪重負的“最后一根稻草”。改革開放以來,中國憑借低勞動力成本融入全球價值鏈,并一躍成為制造業大國,勞動力成本快速上漲可能已經并繼續動搖中國經濟高速增長的發展勢頭。中國勞動力成本快速上漲的原因值得深究。

中國勞動力成本快速上漲的第一個表現是低技能勞動力工資迅速上漲,蔡昉提出的“劉易斯轉折點說”對此給出了合理的解釋蔡昉:《勞動力短缺:我們是否應該未雨綢繆》,《中國人口科學》,2005年第6期,第11-16頁。蔡昉:《中國勞動力市場發育與就業變化》,《經濟研究》,2007年第7期,第4-14頁。。由于計劃生育政策、人口結構轉型,中國低技能勞動力市場供給結構發生了深入、徹底的變化,低技能勞動力受供給結構改變的沖擊而出現明顯短缺,農民工平均工資迅速上漲。丁守海:《勞動剩余條件下的供給不足與工資上漲——基于家庭分工的視角》,《中國社會科學》,2011年第5期,第4-21頁。

中國勞動力成本快速上漲的第二個表現是高技能勞動力成本上漲,但是目前對這一現象發生的原因進行深入探討的文獻不多,“勞動制度說”是其中的代表。張杰和宋志剛認為,中國制造業用工成本快速上升的核心因素在于與中國當前經濟發展階段和出口模式不相適應的勞動保護制度。張杰、宋志剛:《供給側結構性改革中“降成本”的戰略內涵與具體途徑》,《經濟體制改革》,2016年第5期,第5-11頁。2008年,《中華人民共和國勞動合同法》(簡稱《新勞動合同法》)開始實施,強調保障勞動者合法利益,但該法并沒有建立起完善的社保分擔機制,加大了企業對員工的社保支出。然而,沈永健等通過檢驗2001—2013年上市公司的數據發現,《新勞動合同法》實施之前,勞動力成本已處于快速上漲期,沒有足夠證據表明該法實施改變了勞動力成本總量上升的趨勢。“五險一金”對勞動力成本上升具有增量影響,因此真正導致勞動力成本上升的是《中華人民共和國社會保險法》和《住房公積金管理條例》,《新勞動合同法》只是強化了法律法規的實施。沈永健、范從來、陳冬華等:《顯性契約、職工維權與勞動力成本上升:〈勞動合同法〉的作用》,《中國工業經濟》,2017年第2期,第117-135頁。章元等基于2001—2012年中關村企業面板數據的研究也發現,《新勞動合同法》并未顯著提高企業的用工成本。章元、程郁、沈可新:《〈勞動合同法〉與簡單勞動力成本——來自城市勞動力市場和中關村企業的雙重證據》,《江蘇社會科學》,2019年第3期,第46-57頁。

值得注意的是,代表高技能勞動力供給的高校畢業生人數已從1999年的101萬人上升到2020年的847萬人,如果不考慮其他因素,受供給量巨大的沖擊,高技能勞動力成本應該下降,勞動力成本上漲應該得到減緩。但是最新證據表明,高技能勞動力成本也出現較快上漲陳嘯、劉鳳亮、易信:《中性技術進步、技能偏向型結構轉型與中國勞動技能溢價》,《宏觀經濟研究》,2021年第5期,第5-19頁。。那么,高技能勞動力成本上漲的原因究竟是什么?筆者認為原因是“技能偏向型”技術進步。已有研究表明,中國經濟的確發生了較明顯的技能偏向型技術進步。宋冬林、王林輝、董直慶:《技能偏向型技術進步存在嗎?——來自中國的經驗證據》,《經濟研究》,2010年第5期,第68-81頁。寧光杰、林子亮:《信息技術應用、企業組織變革與勞動力技能需求變化》,《經濟研究》,2014年第8期,第79-92頁。04E89231-89A6-43CC-9DE5-9BFFB06D449E

國外文獻表明,技能偏向型技術進步在增加高技能勞動力需求的同時降低了低技能勞動力的需求,導致低技能勞動力就業、工資出現下降,而高技能勞動力就業增加、工資上漲。Goldin C, Katz L F, “The origins of technology-skill complementarity”, Quarterly Journal of Economics, vol.113, no.3(1998), pp.693-732. Berman E, Bound J, Machin S, “Implications of skill-biased technological change: International evidence”, Quarterly Journal of Economics, vol.113, no.4(1998), pp.1245-1279. Thoenig M, Verdier T, “A theory of defensive skill-biased innovation and globalization”, American Economic Review, vol.93, no.3(2003), pp.709-728.顯然,發達國家勞動力市場這種“低技能工資下降,高技能工資上升”與中國勞動力市場出現的“雙漲”模式不同。本文認為,由于“劉易斯轉折點”到來,低技能勞動力工資快速上漲加快了企業使用資本替代勞動的進程,而資本設備與高技能勞動力是互補的。因此,資本和高技能勞動將作為一個組合來替代低技能勞動,促使就業結構升級。由于高技能勞動力平均工資高,社保支出等也相應增加,因此,工人的平均工資以“雙漲”形式驅動勞動力成本迅速上漲。

現有文獻側重于探討技能偏向型技術進步對勞動力市場如收入不平等、勞動力市場極化等產生的影響,陳勇、柏喆:《技能偏向型技術進步、勞動者集聚效應與地區工資差距擴大》,《中國工業經濟》,2018年第9期,第79-97頁。而本文則利用1999—2007年中國工業企業數據庫檢驗技能偏向型技術進步對就業結構升級的促進作用,探究技能偏向型技術進步如何促使企業加速以資本代替低技能勞動,解釋勞動力成本上漲的傳導機制。

本文具體結構安排如下:第二部分進行數據描述統計和機制分析,第三部分使用4分位行業數據進行計量分析,第四部分總結并給出政策建議。

二、典型事實

(一)數據來源

中國工業企業數據庫的主要統計對象為全部國有企業和規模以上(主營業務收入超過500萬元)的非國有企業,所涵蓋企業的工業生產總值約占相應年份中國工業總產值的95%,該數據庫目前已被國內外學者廣泛應用于中國經濟問題的實證研究Brandt L, Biesebroeck J V, Zhang Y, “Creative accounting or creative destruction? Firm-level productivity growth in Chinese manufacturing”, Journal of Development Economics, vol.97, no.2(2012), pp.339-351.。考慮到該數據庫能夠提供較為詳盡的全樣本微觀數據,便于對勞動力成本上漲進行全面的描述和分解,本文的相關數據也來源于該數據庫。但是,中國工業企業數據庫也存在不足聶輝華、江艇、楊汝岱:《中國工業企業數據庫的使用現狀和潛在問題》,《世界經濟》,2012年第5期,第142-158頁。,比如與“就業技能結構”有關的數據尚不齊全。現有文獻主要利用三個指標測量“高技能勞動力”,即勞動力受教育程度、工作職位和員工工資分布,而在中國工業企業數據庫中僅2004年有較為詳細的勞動力受教育程度數據,缺少對工作職位和員工工資分布的詳細統計數據,這使得測度高技能勞動力存在一定困難。

(二)統計描述

企業的勞動力成本由總工資支出和總福利支出兩部分構成,對二者均除以企業年平均雇員數可以得到平均工資支出和平均福利支出。平均工資支出和平均福利支出有如下關系:第一,平均福利支出和平均工資支出有較高的相關性,全樣本相關系數為0.54;第二,《新勞動合同法》實施(2008年1月1日)之前,非技能勞動力獲得的福利支出較少, 1999年、2007年人均福利支出為零的企業分別占15.97%和20.26%,不支付福利的企業占比上升,這可能與小企業增加有關。平均工資支出和平均福利支出可能存在價格效應,使用所在省(市、自治區)對應年份消費者物價指數(CPI)進行平減(下文均以1999年價格為基準)發現:1999年所有企業平均人均工資支出為8007元,2007年為23278元;1999年所有企業平均人均福利支出為1068元,2007年為2312元。這意味著1999—2007年中國規模以上工業企業人均工資支出在價格平減之后仍然增長約1.91倍,人均福利支出也增長約1.16倍,年平均增長速度分別是12.6%和9.0%。這一測算結果與前文相關文獻的數據是一致的。需要強調的是,勞動力成本的這種快速上漲發生在《新勞動合同法》實施之前。那么,中國工業企業勞動力成本快速上漲的技能結構差異是怎么樣的呢?可以通過平均工資支出分布來測算“技能勞動力”的分布。技能勞動力是具備處理非常規和復雜問題能力的勞動者,企業會為其支付較高的工資。Caroli E,Reenen J V, “Skill-biased organizational change? Evidence from British and French establishments”, Quarterly Journal of Economics, vol.116, no.4(2001), pp.1449-1492. Brambilla I, Lederman D, Porto G, “Exports, export destinations, and skills”, American Economic Review, vol.102, no.7(2012), pp.3406-3438.上述測算結果表明,2007年企業的平均人均工資比1999年高15271元,這很可能是因為企業雇傭了更多的技能勞動力。04E89231-89A6-43CC-9DE5-9BFFB06D449E

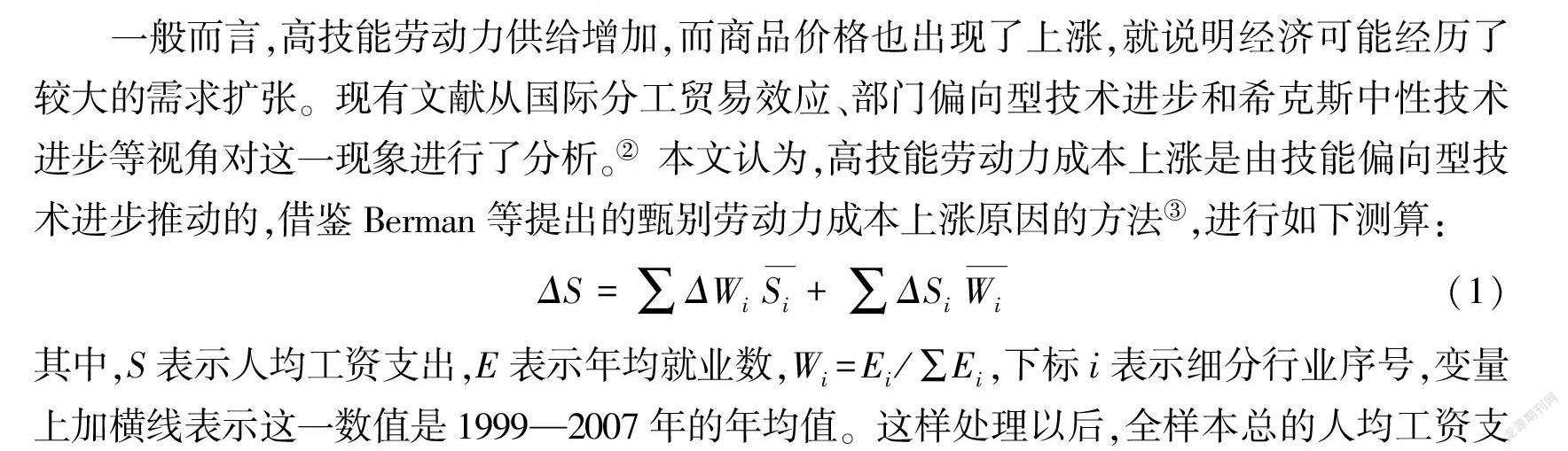

一般而言,高技能勞動力供給增加,而商品價格也出現了上漲,就說明經濟可能經歷了較大的需求擴張。現有文獻從國際分工貿易效應、部門偏向型技術進步和希克斯中性技術進步等視角對這一現象進行了分析。Chiquiar D, “Globalization, regional wage differentials and the Stolper-Samuelson Theorem: Evidence from Mexico”, Journal of International Economics, vol.74, no.1(2008), pp.70-93. Feenstra R C, Hanson G H, “Globalization, outsourcing, and wage inequality”, American Economic Review, vol.86, no.2(1996), pp.240-245. 徐毅、張二震:《外包與生產率:基于工業行業數據的經驗研究》,《經濟研究》,2008年第1期,第103-113頁。本文認為,高技能勞動力成本上漲是由技能偏向型技術進步推動的,借鑒Berman等提出的甄別勞動力成本上漲原因的方法Berman E, Bound J, Griliches Z, “Changes in the demand for skilled labor within US manufacturing: Evidence from the annual survey of manufactures”, Quarterly Journal of Economics, vol.109, no.2(1994), pp.367-397.,進行如下測算:

ΔS=∑ΔWiSi+∑ΔSiWi(1)

其中,S表示人均工資支出,E表示年均就業數,Wi=Ei/∑Ei,下標i表示細分行業序號,變量上加橫線表示這一數值是1999—2007年的年均值。這樣處理以后,全樣本總的人均工資支出增加值就可以分解為行業間增加部分和行業內增加部分。公式(1)的等號左邊表示1999—2007年全樣本人均工資支出的總變動。等號右邊第一項指保持平均工資不變的情況下,不同細分行業就業權重變動導致的勞動力成本上漲,用于測量“行業間效應”;等號右邊第二項指保持細分行業就業權重不變的情況下,不同細分行業內人均工資支出變動導致的勞動力成本上漲,用于測量“行業內效應”。行業間效應主要是由宏觀層面經濟結構變遷比如國際分工貿易、政府政策沖擊和消費者偏好變化等導致的。行業內效應的主要形成原因是技能偏向型技術進步,它通過基礎性技術進步如計算機的使用來實現。Goldin C, Katz L F, “The origins of technology-skill complementarity”, Quarterly Journal of Economics, vol.113, no.3(1998), pp.693-732. Autor D H, Katz L F, Krueger A B, “Computing inequality: Have computers changed the labor market?”, Quarterly Journal of Economics, vol.113, no.4(1998), pp.1169-1213. 寧光杰、林子亮:《信息技術應用、企業組織變革與勞動力技能需求變化》,《經濟研究》,2014年第8期,第79-92頁。

中國工業企業數據庫行業分類的依據是《國民經濟行業分類》國家標準,該國家標準于1984年首次發布,并分別于1994年和2002年進行了修訂。依據中國工業企業數據庫標準處理程序Brandt L, Biesebroeck J V, Zhang Y, “Creative accounting or creative destruction? Firm-level productivity growth in Chinese manufacturing”, Journal of Development Economics, vol.97, no.2(2012), pp.339-351.,可以將1994年和2002年行業分類國家標準進行對應合并。但是,這時出現了始料未及的問題:1999年2分位行業代碼為第6至第46,共40個(缺失第38),2007年2分位行業代碼為第6至第46,共39個(缺失第12和第38);1999年3分位行業代碼有196個,有38個沒有出現在2007年的3分位行業代碼中,2007年3分位行業代碼有191個,有33個沒有出現在1999年的3分位行業代碼中;1999年4分位行業代碼有600個,有297個沒有出現在2007年的4分位行業代碼中,2007年4分位行業代碼有525個,其中222個沒有出現在1999年的4分位行業代碼中。相當多的研究文獻對此類問題的處理方法是只保留研究時間區間都存在的行業代碼。本文認為,這種通過將不匹配的行業代碼強行刪除進行匹配的做法,不僅丟失了許多有價值的信息,還可能產生相當程度的估計信息扭曲。這里采用一種不完美的處理辦法,對公式(1)等號兩側分別進行計算,左邊的部分稱為總效應,右邊的部分分別為行業間效應和行業內效應,顯然兩者很可能并不完全相等。兩者的差額作為“細分行業進入退出效應”,省份數據也采用類似的分解方法。數據中有一些企業所屬省份缺失、填寫錯誤,還存在進入退出效應。處理結果見表1和表2。出于穩健性考慮,分別估算了2分位、3分位和4分位行業的分解結果以及省份勞動力成本上漲的分解結果。

表1表明,65.2%(10.07÷15.45≈0.652)的平均工資支出上漲發生在4分位行業內部,83.4%的平均工資支出上漲發生在3分位行業內部,98.1%的平均工資支出上漲發生在2分位行業內部。平均福利支出上漲的情況與平均工資支出類似,結果具有穩健性。Berman等對美國數據的分解結果表明,1973—1979年,71.0%的勞動力成本上漲發生在450個4分位行業內部,1979—1987年,60.5%的勞動力成本上漲發生在4分位行業內部,使用工資與使用技能進行結構分解的結果類似,因此,他們認為美國發生了技能偏向型技術進步。Berman E, Bound J, Griliches Z, “Changes in the demand for skilled labor within US manufacturing: Evidence from the annual survey of manufactures”, Quarterly Journal of Economics, vol.109, no.2(1994), pp.367-397.對中國數據與美國數據的分解結果進行比較,可以認為中國也發生了類似的技術進步。當然,理論上還存在另一種可能,那就是中國工業企業平均工資和平均福利支出快速上漲有可能是由省份之間經濟結構變化推動的Whalley J, Xing C, “The regional distribution of skill premia in urban China: Implications for growth and inequality”, International Labour Review, vol.153, no.3(2014), pp.395-419.,但是,根據表2給出的省份間效應和省份內效應分解結果不難發現,98.1%以上的平均工資支出和平均福利支出上漲發生在省份內部,排除了這種可能。中國勞動力成本上漲出現了不分行業、不分地區的普遍上漲。綜合所述,可以排除國際分工貿易效應、部門偏向型技術進步的可能性,證實了中國經濟發生了技能偏向型技術進步這一事實。04E89231-89A6-43CC-9DE5-9BFFB06D449E

(三)機制解析

勞動力成本上漲的行業分解和地區分解表明,技能偏向型技術進步推動了中國勞動力成本普遍上漲,不僅如此,它還促進了企業雇傭結構升級。由于中國工業企業數據庫缺少技能結構的動態數據,本文從《中國勞動統計年鑒》分離出了相關數據,具體結果見表3。

1999—2014年,全國就業人員受教育程度結構發生了較大變化,受教育程度在小學及以下的就業人口比例下降了24.3%,而大專及以上的就業人員比例增加了12.3%。制造業就業人員的受教育程度整體上高于全國平均水平,但是在2002—2014年繼續呈現就業結構升級態勢,受教育程度為大專及以上的就業人員比例上升了8.3%。將兩部分結果結合起來,在一定程度上意味著技能偏向型技術進步將通過促進就業結構技能升級來推動中國工業企業勞動力成本上漲。

具體而言,一方面,技能偏向型技術進步通常表現為使用先進機器設備和高技能勞動的組合來替代低技能勞動,這也是用工單位對“劉易斯轉折點”非技能勞動力成本快速上漲的一個反應。引入先進機器設備會提高企業生產流程的復雜性,進而需要更多的高技能勞動力來安裝、維護機器Goldin C, Katz L F, “The origins of technology-skill complementarity”, Quarterly Journal of Economics, vol.113, no.3(1998), pp.693-732.,同時也增加了對生產系統進行檢測和評估的需求,這會促使專業分工進一步細化,導致整個生產過程需要越來越多的高技能勞動力,最終出現高技能勞動力和先進資本設備的組合替代非技能勞動力。另一方面,技能偏向型技術進步還引發了企業管理和組織變革,如權威關系改變、決策體系去中心化、非生產勞動者工作內容改變等,企業雇傭結構進一步呈現技能升級特征。Caroli E, Reenen J V, “Skill-biased organizational change? Evidence from British and French establishments”, Quarterly Journal of Economics, vol.116, no.4(2001), pp.1449-1492.因此,伴隨著技能偏向型技術進步,簡單體力勞動和簡單腦力勞動都可能會被高技能勞動與資本的組合所替代,企業對高技能勞動力需求的增加最終引發勞動力成本上漲。

三、實證檢驗

(一)基準回歸

這里對前文提出的理論“技能偏向型技術進步通過促進就業結構升級推動了中國工業企業勞動力成本上漲”進行初步檢驗,檢驗過程分為兩步:第一步,驗證技能偏向型技術進步是否推動了企業勞動力成本上漲;第二步,對技能偏向型技術進步與就業結構進行回歸分析。

借鑒Autor等的方法來度量技能偏向型技術進步Autor D H, Katz L F, Krueger A B, “Computing inequality: Have computers changed the labor market?”, Quarterly Journal of Economics, vol.113, no.4(1998), pp.1169-1213.,這里采用的指標包括企業人均計算機數、人均固定資本、人均研發支出和新產品產值比,且前三個指標取其自然對數。技能偏向型技術進步與信息技術、計算機、微處理器的廣泛使用密不可分Bresnahan T F, Brynjolfsson E, Hitt L M, “Information technology, workplace organization, and the demand for skilled labor: Firm-level evidence”, Quarterly Journal of Economics, vol.117, no.1(2002), pp.339-376. 寧光杰、林子亮:《信息技術應用、企業組織變革與勞動力技能需求變化》,《經濟研究》,2014年第8期,第79-92頁。,人均計算機數的增長可能會增加技能勞動力的雇傭比例,進而提高平均工資支出,推動勞動力成本上漲。Goldin和Katz曾指出,貫穿20世紀的企業固定資本更新引發了雇傭結構的技能升級,出現明顯的“技能-資本”互補性Goldin C, Katz L F, “The origins of technology-skill complementarity”, Quarterly Journal of Economics, vol.113, no.3(1998), pp.693-732.,人均固定資本也可能會增加高技能勞動力雇傭,推動勞動力成本上漲。人均研發支出和新產品產值比這兩個指標常常用來測量創新活動張杰、周曉艷、李勇:《要素市場扭曲抑制了中國企業R&D?》,《經濟研究》,2011年第8期,第78-91頁。,創新活動導致工作的技術含量增加,引發技能勞動力需求提升,進而推動勞動力成本上漲。通過創新活動可以間接反映工作復雜性,后者是技能偏向型技術進步的重要內容。

根據2004年中國工業企業數據庫中較為詳細的企業雇員受教育程度數據,將行業雇員受教育程度的結構分解為4部分,即本科畢業及以上、專科畢業、高中畢業、初中畢業及以下。將這4個部分分別除以行業年平均雇員數,所得結果用于測度就業結構。此外,將高中、大專和本科以上雇員的比例數據加總,所得結果用于測度技能結構變量。

在回歸過程中,為避免企業內部技術引進和勞動力雇傭二者“共同決定”導致的內生性問題,本文將數據加總為4分位行業,使用行業截面數據進行回歸分析。同時,為進一步緩解模型中存在的聯立因果問題,除人均計算機數變量之外,其他變量在回歸時均滯后一期。關于技能偏向型技術進步對勞動力成本影響的回歸結果見表4。04E89231-89A6-43CC-9DE5-9BFFB06D449E

在表4中,第(1)列和第(2)列表示技能偏向型技術進步對平均福利支出的回歸結果。可以發現,在第(1)列不控制技能結構變量的情況下,除了人均研發支出外,技能偏向型技術進步的其他3個測量變量能幾乎一致地、顯著地增加平均福利支出,在第(2)列控制技能結構后,這些變量的系數明顯下降,人均研發支出的系數變為負值,新產品產值比的顯著性消失,這意味著技術進步通過技能結構起作用。

第(3)列至第(5)列表示技能偏向型技術進步對平均工資支出的回歸結果。回歸結果再次顯示,技能偏向型技術進步的測量變量也能幾乎一致地、顯著地增加平均工資支出,但相應的影響系數明顯小于對平均福利支出回歸時的系數。在第(4)列控制技能結構變量后,技術進步測量變量的影響系數和顯著性都有明顯下降,技能結構的系數遠小于對平均福利支出回歸時的系數。因而得到一個啟發,當技能結構變量缺失時,可以用平均福利支出作為代理變量。進一步,在第(5)列控制平均福利支出,技能結構、技術進步的系數和顯著性都明顯下降,平均福利支出在相當大的程度上可以吸收技能結構的解釋能力。

關于技能偏向型技術進步對就業結構升級的回歸結果見表5。

在表5中,第(1)列至第(3)列結果表明,在控制其他條件不變時,技能偏向型技術進步的4個測量變量幾乎一致地、顯著地提高了高中、大專、本科及以上學歷人員的就業比例。新產品產值比出現一處檢驗結果不顯著,可能是因為它與人均研發支出存在共線性。第(4)列結果顯示,技術進步測量變量一致地減少了初中及以下學歷人員的就業比例,技能偏向型技術進步導致就業結構技能升級。人均計算機、人均研發支出和新產品產值比增加更多地提高了本科及以上學歷人員的就業比例,而人均資本的增加則更多地增加了高中學歷人員的就業比例,對大專學歷人員的影響次之。

因此,可以發現技能偏向型技術進步的確促進了技能結構升級,計算機、研發等促進的對象主要是具有本科及以上學歷的技能勞動力,而利用人均資本測量的固定資本投入促進的對象主要是具有高中學歷的技能勞動力。技能偏向型技術進步提高了平均福利支出和平均工資支出,并且主要通過技能結構升級起作用。

(二)穩健性檢驗

行業截面數據回歸具有明確的就業結構數據優勢,但存在無法觀測的行業特征和遺漏變量,這可能導致估計結果偏誤,這部分使用1999—2007年4分位的行業面板數據進行穩健性檢驗。但是,由于數據結構發生變化,而中國工業企業數據庫僅2004年有就業結構、計算機擁有量等數據,并且研發支出在1999、2000和2004年也存在缺失,所以繼續采用這一變量將損失大量樣本。基于數據的可獲得性,這里將技能偏向型技術進步的測度變量減少為人均資本的對數和新產品產值比。技能結構變量在行業面板數據中也存在缺失,這里根據前文的分析采用平均福利支出作為代理變量,同時,為了緩解其在平均工資支出回歸中可能產生內生性這一問題,借鑒毛捷、管漢暉和林智賢的做法:一是將解釋變量滯后一期,二是引入被解釋變量的滯后項,然后使用動態面板系統GMM方法進行處理。毛捷、管漢暉、林智賢:《經濟開放與政府規模——來自歷史的新發現(1850-2009)》,《經濟研究》,2015年第7期,第87-101頁。Acemoglu認為,技能偏向型技術進步可使用時間趨勢度量,但是時間趨勢項還度量了隨時間變化的行業特征Acemoglu D, “What does human capital do? A review of Goldin and Katzs The race between education and technology”, Journal of Economic Literature, vol.50, no.2(2012), pp.426-463.,因此解釋需要謹慎。在歸回過程中采用了年份虛擬變量,具體結果見表6。

在表6中,第(1)列至第(3)列結果引入了時間趨勢項。將第(1)列至第(3)列與第(4)列至第(6)列的相應結果進行比較,會發現引入時間趨勢項后人均資本對數的影響系數下降,有趣的是,新產品產值比系數的顯著性明顯提升,因而前文截面回歸可能遺漏了時間趨勢變量。與其他變量不同,時間趨勢項在平均福利支出回歸中的系數小于平均工資支出回歸,這說明時間趨勢項在測量技能偏向型技術進步時可能包含了噪聲,出現某些隨時間變化的行業特征。在控制平均福利支出的滯后項時,技能偏向型技術進步的兩個測度變量的影響系數都出現明顯下降,進一步印證了技術進步通過技能結構起作用。第(4)列至第(6)列控制年份虛擬變量,與加入時間趨勢項的結果類似,表明不同年份之間的差別較小。

平均工資支出和平均福利支出回歸中都可能存在較嚴重的內生性問題,企業雇傭結構是一個短期內相對穩定的存量,且每年只有較低比例的員工離開企業和進入企業,平均福利支出和平均工資支出二者可能存在較強的時間延續性,此外,使用平均福利支出代理技能結構也可能會產生測量誤差問題。為了克服這些可能出現的內生性問題,本文將采用動態面板系統GMM方法進行回歸(表7)。

結果表明,平均福利支出和平均工資支出都存在較強的時間延續性,需要引入因變量的滯后2期,這與前文的推測是一致的。Hansen檢驗表明,引入因變量滯后2期后,將技能偏向型技術進步和平均福利支出設置為前定變量和內生變量是不合理的。因此,表7中與前文結果可類比的是第(1)列和第(4)列。第(1)列顯示,引入因變量滯后2期后,技能偏向型技術進步仍然能顯著地促進平均福利支出上漲,新產品產值比更顯著。第(3)列和第(4)列表明,技能偏向型技術進步能顯著促進平均工資支出上漲,在控制平均福利支出之后,人均資本的系數下降,但是新產品產值比的影響系數上升,與前文不同的是平均福利支出系數不顯著。第(6)列引入控制變量并未改變這一結果,這可能是因為技能偏向型技術進步吸收了技能結構的影響。

綜上所述,實證檢驗證實了“技能偏向型技術進步→就業結構技能升級→勞動力成本上漲”這一理論邏輯。技能偏向型技術進步有兩種類型:一種以固定資本更新為核心,另一種以研發、新產品和計算機使用為核心。這兩種技術進步都顯著地促進了就業結構的技能升級。在截面數據回歸中,技能偏向型技術進步直接促進了高中以上學歷人員就業比例的增長,進而推動勞動力成本上升;在面板數據回歸中,技能偏向型技術進步對平均福利支出的作用大于對平均工資支出的作用,平均福利支出甚至在某種程度可以吸收技術進步的解釋力,或者技術進步吸收了技能結構的解釋力。因此,低技能勞動力成本上升后,企業加快了使用資本和高技能勞動的組合來替代簡單勞動的進程,進一步提高了企業的平均工資支出和平均福利支出。本文認為,將勞動力成本上升歸咎于《新勞動合同法》顯然是不合適的,應該注意觀察技能偏向型技術進步在促進勞動力市場結構變革、就業結構升級、加速勞動力市場正規化進而推動勞動力成本上漲方面的影響。

四、結論與政策啟示

基于1999—2007年中國工業企業數據庫探討了中國勞動力成本快速上漲的原因。將勞動力區分為高技能勞動力和低技能勞動力兩個層次,發現二者的成本都出現了顯著增長,低技能勞動力增長更快一些,且上漲主要發生在行業和區域內部。本文認為高技能勞動力成本上升的原因是技能偏向型技術進步,企業使用資本和高技能勞動的組合來替代簡單勞動,推動了勞動力成本上漲。通過利用4分位的行業數據進行截面、靜態和動態面板回歸,發現:由固定資本更新和新產品產值比測量的技能偏向型技術進步顯著推動了企業平均工資支出和平均福利支出的上漲,就業結構的技能升級是技能偏向型技術進步推動勞動力成本上漲的渠道。

政策啟示如下:第一,對企業而言,應該順應客觀規律,充分認識勞動力成本上漲的技能升級含義,加速設備引進和組織變革,以期使用高技能勞動力推進技術變革和組織創新,提高全要素生產率。目前,中國大部分企業感到勞動力成本上漲壓力巨大,這是因為企業習慣于勞動力成本在整個成本結構中占較低的比例,但是,在“劉易斯轉折點”之后,無限供給的簡單勞動力已經消失,低技能勞動力成本開始迅速上漲,為了應對這種局面,企業使用資本和高技能勞動組合替代簡單勞動,這進一步加速了平均工資支出和平均福利支出上漲。在這一背景下,寄希望于政府調整社會保障支出等政策以降低勞動力成本顯然是杯水車薪。

第二,對政府而言,企業資本更新和組織變革關系國家競爭力,應該通過稅收優惠、財政補助和組織協調等手段推進企業資本更新和組織變革進程。技能升級要轉化為全要素生產率,需要企業投入更多的技能偏向型資本,并加快實施組織變革。如果企業不增加生產經營過程的工作復雜性和技術含量,會導致高技能勞動力被當作低技能勞動力使用,企業僅能感受到高技能勞動力的高昂成本而沒有享受到其所帶來的“租金”,這是中國企業目前的核心問題之一。因此,相關部門應該通過出臺政策措施推進企業資本更新和組織變革進程。

〔責任編輯:來向紅〕04E89231-89A6-43CC-9DE5-9BFFB06D449E