基于CO2稀釋的旋流無焰燃燒理論判別方法

馮樂樂,周思博,董脈帆,劉杰,吳玉新

(1 中國礦業大學安全工程學院,江蘇 徐州 221116;2 清華大學能源與動力工程系熱科學與動力工程教育部重點實驗室,北京 100084)

“碳達峰”和“碳中和”已成為我國國家戰略,傳統化石能源行業機遇與挑戰并存。富氧燃燒是指利用再循環煙氣與O混合,從而替代空氣作為氧化劑的燃燒方式,此時尾部煙氣中的CO可達95%以上,便于后續的分離和捕集。因此,富氧燃燒是一種具有廣闊前景的化石燃料低碳利用技術。然而,由于CO的熱容顯著大于N,富氧燃燒下易出現著火時間長、火焰溫度低、燃燒強度弱的問題。

無焰燃燒是一種新型的燃燒方式,特點是沒有明顯的火焰鋒面,熱流密度均勻,污染物原始排放低。實現無焰燃燒模式的方法包括提高氧化劑預熱溫度、減小氧濃度或提高射流速度等,根據不同的技術流派也被稱為高溫空氣燃燒、分布式燃燒、溫和與深度低氧稀釋(MILD)燃燒等。利用無焰燃燒條件下射流卷吸強的特點,有助于解決富氧燃燒的著火延遲問題;利用無焰燃燒的分布式燃燒特點,可以在提高入口氧濃度的條件下控制峰值溫度,保障受熱面安全,同時實現燃燒室內平均溫度的提升,有助于解決富氧燃燒反應強度低的問題。

已有學者研究了氣體、液體、固體燃料的無焰燃燒特性。Huang 等在工業尺度爐膛上將天然氣旋流燃燒器改造為高速射流型直流燃燒器,從而實現了無焰燃燒模式,并對比了預混式和非預混式無焰燃燒的溫度分布和污染排放。Li 等在空氣和富氧兩種條件下利用自行設計的高速射流燃燒器實現了輕質油的無焰燃燒,并與采用旋流燃燒器的常規燃燒模式進行了詳細對比。Zeng 等基于Hencken型伴流燃燒器,通過提高預熱溫度和降低氧濃度實現了O/N和O/CO氣氛下的煤粉射流無焰燃燒。總的來看,文獻報道的無焰燃燒大多仍以直流式為主,普遍存在火焰穩定性差、停留時間不足的問題,而這類問題有望通過旋流燃燒來解決。近年來,Gupta 教授團隊在旋流燃燒器上通過不斷降低氧濃度和當量比實現了甲烷等燃料的分布式燃燒,驗證了旋流無焰燃燒的可行性。然而,目前旋流無焰燃燒仍然依賴于不斷調整操作參數,而缺少一種理論工具來指導燃燒模式的設計和組織。

燃燒模式圖譜是指導無焰燃燒設計的一種有效工具。學者們從無焰燃燒的本質出發,考慮溫度、氧濃度、卷吸行為等對混合物溫度和反應后溫升的影響,結合基于達姆科勒數的時間尺度分析,提出了形式多樣的無焰燃燒模式圖譜。本文作者課題組曾在傳統的溫度判據基礎上,引入基于著火時間和積分渦尺度的時間判據,首次提出了直流式煤粉無焰燃燒的理論圖譜。然而,當前報道的無焰燃燒圖譜中并未考慮入口旋流數對燃燒模式的影響,因此難以直接對旋流式無焰燃燒進行預測。此外,現有燃燒圖譜大多針對空氣燃燒條件,而基于CO稀釋的無焰燃燒理論判別方法鮮有研究。

為此,本文以甲烷為例,建立考慮旋流入口條件和CO稀釋的無焰燃燒理論判別方法,比較旋流和直流無焰燃燒的火焰穩定性,分析結構參數和操作參數對燃燒模式的影響,為旋流無焰燃燒的設計和組織給出建議。

1 研究方法

1.1 理論推導

對于氣體無焰燃燒的數學定義,最為常見的是溫度判據,如式(1)和式(2)。

溫度判據1

溫度判據2

式中,是反應前的混合物溫度,K;是燃料著火溫度,K;Δ是反應后溫升,K。換言之,當氧化劑、燃料與卷吸煙氣的混合物在反應前高于燃料著火點,同時反應后溫升小于著火溫度,即為無焰燃燒。

上述判據依賴于對反應前混合溫度的計算,而這意味著無焰燃燒要求反應前進行充分混合,因此本文作者課題組在之前的工作中提出了如式(3)的時間判據,作為對溫度判據的補充。

時間判據

式中,是混合時間尺度,s;是反應時間尺度,s。

當溫度判據1不成立時,燃燒無法維持,即為無反應模式;當溫度判據1成立,溫度判據2不成立時,即為常規燃燒模式;當溫度判據1、溫度判據2均成立,而時間判據不成立時,仍然為常規燃燒模式;當溫度判據1、溫度判據2、時間判據同時成立時,才是無焰燃燒模式。

混合溫度由燃料溫度、氧化劑預熱溫度、卷吸煙氣溫度、燃空比和卷吸率決定,如式(4)。

式中,是氣體質量,kg;c是比熱容,J/(kg·K),計算時需考慮溫度對熱容的影響,推薦采用Fluent軟件數據庫里的四次多項式分段函數來計算;下角標flue代表卷吸煙氣。式(4)中CH與O的質量滿足式(5)。

式中,是當量比。

式(4)中N與O的質量滿足式(6)。

式中,是氧濃度,%。

式(4)中CO與O的質量滿足式(7)。

式(4)中煙氣質量(kg)滿足式(8)。

式中,是煙氣卷吸率,對于旋流燃燒,采用式(9)估算。

式中,是旋流數;是軸向距離,m;是旋流燃燒器出口特征直徑,m。

文獻報道的甲烷著火溫度大多在900~1100K之間,本文取甲烷著火溫度為1000K。

Δ由燃料放熱量決定,采用式(10)近似計算。

式中,是甲烷熱值,J/kg;c是混合物比熱容,J/(kg·K),根據各氣體比熱容采用加權平均近似。

混合時間尺度取Kolmogorov渦時間尺度(s),如式(11)。

式中,是黏度,Pa·s;是密度,kg/m;是湍動能耗散率,m/s。利用式(12)計算。

式中,是大渦尺度,m,近似取燃燒室橫截面的特征直徑;是湍動能,m/s,滿足式(13)。

式中,是脈動速度,m/s,對于旋流燃燒器,按照出口軸向速度的20%來估算。

反應時間尺度與甲烷燃燒反應速率有關。甲烷燃燒的質量消耗速率記為[kg/(m·s)],用式(14)計算。

式中,是質量分數,%;是密度,kg/m;是指前因子;是活化能,kJ/mol;是通用氣體常數;是反應溫度,K。

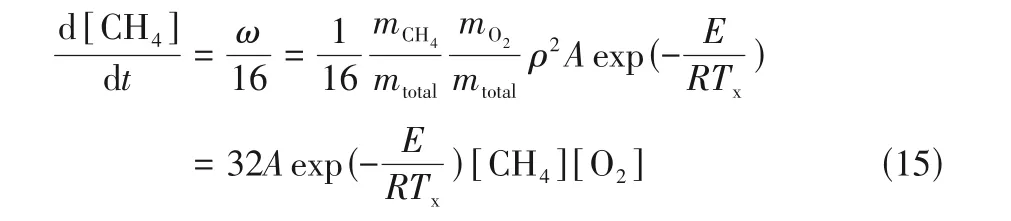

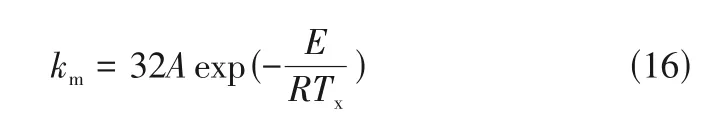

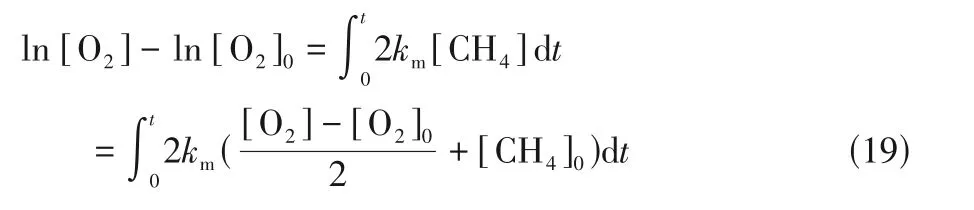

由式(9)可得式(15)。

式中,[CH]和[O]分別是CH和O的摩爾濃度,kmol/m。

令

則有式(17)。

由式(17)可得式(18)。

同理可得式(19)。

由式(18)和式(19)可得式(20)。

反應時間尺度對應[CH]/[CH]=1/e,則有式(21)。

至此,給出了、、Δ、、的計算方法,可據此預測不同工況下的旋流燃燒模式。

值得一提的是,模型建立過程中采用了一些假設,因此有一定的適用條件:第一,研究對象為簡單的單級旋流噴口,不適用于多級旋流或中間直流、外圍旋流等復雜噴口的情況;第二,計算時采用特征直徑描述燃燒室橫截面的大小,從而計算混合時間,因此不適用于長寬比特別大或特別小的情況;第三,所用旋流卷吸公式一般在旋流條件下比較可靠,在準直流條件下誤差略大,因此文中關于準直流的計算僅作定性分析參考。

1.2 計算工況

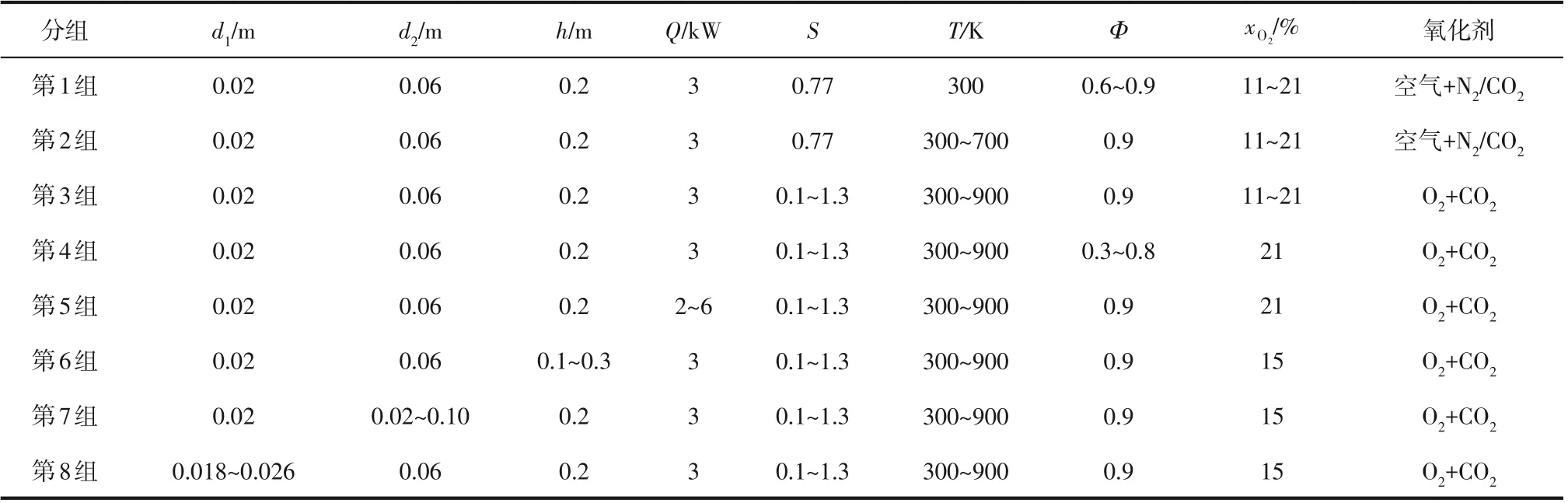

根據上述理論判別方法,對照Karyeyen等的旋流燃燒試驗設置了計算參數并進行模型驗證。然后基于驗證的模型,考慮操作參數和結構參數對燃燒模式和火焰穩定性的影響,計算工況的參數設置見表1。

表1 計算工況所用參數

2 結果與討論

2.1 模型驗證

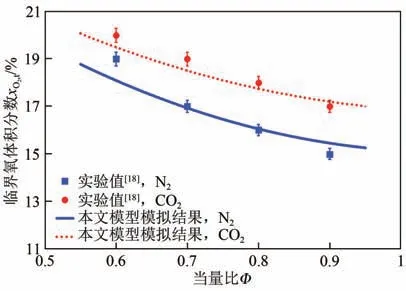

Karyeyen 等采用ICCD 相機研究了氧濃度、當量比、預熱溫度對旋流燃燒火焰形態的影響,發現隨著氧濃度的降低,火焰變寬變高,呈現分布式燃燒特征,并給出了不同當量比和預熱溫度下實現分布式燃燒的臨界氧濃度。采用本文提出的理論判別方法,對實現旋流無焰燃燒模式的臨界氧濃度進行預測,并與Karyeyen 等的實驗結果進行對比,結果如圖1和圖2所示。

圖1 當量比對臨界氧濃度的影響

圖2 預熱溫度對臨界氧濃度的影響

圖1展現了N稀釋和CO稀釋兩種條件下當量比對臨界氧濃度的影響。本文模型預測的結果與文獻實驗結果吻合較好,最大相對誤差小于5%。隨著當量比的降低,實現旋流無焰燃燒的臨界氧濃度升高。對于給定的當量比,CO稀釋條件下的旋流無焰燃燒臨界氧濃度比N稀釋下的高。事實上,計算發現在Karyeyen等的實驗工況范圍內,溫度判據1和2一直滿足,因此影響旋流燃燒模式的關鍵在于時間判據。隨著當量比的降低,氧化劑流量增大,入口速度和脈動速度均變大,混合時間變短;另一方面,假如氧濃度不變,稀釋劑就要相應增多,導致反應溫度降低,反應時間變長。要使反應時間跟混合時間保持一致,就需要提高氧濃度,因此臨界氧濃度隨著當量比的降低而升高。

圖2呈現了預熱溫度對旋流無焰燃燒臨界氧濃度的影響。本文模型預測的結果與文獻實驗結果吻合較好,最大相對誤差小于8%。隨著預熱溫度的升高,實現旋流無焰燃燒的臨界氧濃度降低。對于給定的預熱溫度,CO稀釋條件下的旋流無焰燃燒臨界氧濃度比N稀釋下的高。隨著預熱溫度的升高,反應溫度升高,反應時間趨于縮短;為使反應時間跟混合時間保持一致,需要降低氧濃度,因此臨界氧濃度隨著預熱溫度的升高而降低。圖1 和圖2中模型預測結果與實驗值仍有一定誤差,可能是由于本文采用的(包括目前報道的)旋流卷吸公式都是基于冷態射流得到的結果,在描述熱態下射流卷吸行為時存在一定偏差。

2.2 操作參數對燃燒模式的影響

基于前文驗證的旋流無焰燃燒理論判別方法,繪制了不同氧濃度下的燃燒模式圖譜,如圖3 所示。由圖3(a)可知,當氧體積分數為21%時,基于溫度判據1和時間判據描繪的兩條線將圖譜分為了3個區域。值得一提的是,下文所有工況在計算中均滿足溫度判據2,因此圖譜中沒有相應的分界線。圖譜中溫度判據1分界線的上部區域代表滿足溫度判據1,下部區域代表不滿足溫度判據1;時間判據分界線的上部區域代表不滿足時間判據,下部區域代表滿足時間判據。當旋流數較小、預熱溫度較低時,卷吸的高溫煙氣不足,混合物溫度低于著火點,不滿足溫度判據1,燃燒無法維持,因此圖3(a)中左下角的兩個區域均為無反應模式。而右上角的區域雖然滿足溫度判據1,但由于卷吸量大、預熱溫度高,導致反應溫度高、反應時間短,不滿足時間判據,因此是常規燃燒模式。可見,在給定的參數設置下,當氧體積分數為21%時,無論怎么改變旋流入口條件和預熱溫度,均無法實現無焰燃燒。在圖3(b)~(d)中,圖譜分為了4 個區域。左下角的區域和左邊中部的區域由于不滿足溫度判據1,成為無反應模式。右上角的區域滿足溫度判據1但不滿足時間判據,是常規燃燒模式。右下角區域同時滿足溫度判據1和時間判據,處于無焰燃燒模式。隨著氧體積分數從19%降低到15%,無焰燃燒區域顯著變大。在圖3(e)中,當氧體積分數為13%時圖譜分為了3 個區域。左下角為無反應模式,右上角是常規燃燒模式,右下角區域同時滿足溫度判據1和時間判據,處于無焰燃燒模式。當氧濃度較低時,反應速率較低,反應時間較長,更容易滿足時間判據。值得注意的是,即使氧體積分數為13%時,如果旋流數較小,溫度判據1的邊界與時間判據邊界仍然較為接近。換言之,對于弱旋流或直流入口條件,即使實現了無焰燃燒,也會有熄火或轉為常規燃燒的風險,這與文獻報道的直流無焰燃燒火焰穩定性差相符。當氧體積分數為11%時,圖3(f)中幾乎看不到時間判據曲線,此時即使對于弱旋流入口條件,無焰燃燒的火焰穩定性仍然可以得到保障。換言之,相比于直流無焰燃燒,旋流無焰燃燒可以在較高的氧濃度下實現穩定燃燒。

圖3 不同氧濃度下的燃燒模式圖譜

不同當量比下的燃燒模式圖譜如圖4所示。隨著當量比的減小,溫度判據1 對應曲線位置不變,而時間判據曲線不斷向上移動;相應地,從最開始無法實現無焰燃燒,到無焰燃燒區域逐漸變大,說明低當量比下更容易實現無焰燃燒。這是由于當量比減小時氧化劑流量增大,入口速度和脈動速度均變大,混合時間變短,更容易實現時間判據。此外,對于較小的旋流數而言,當量比越小,溫度判據1和時間判據的分界線相距越遠,意味著無焰燃燒的火焰穩定性較好。換言之,對于弱旋流或直流入口條件,建議在較低當量比下設計和組織無焰燃燒。

圖4 不同當量比下的燃燒模式圖譜

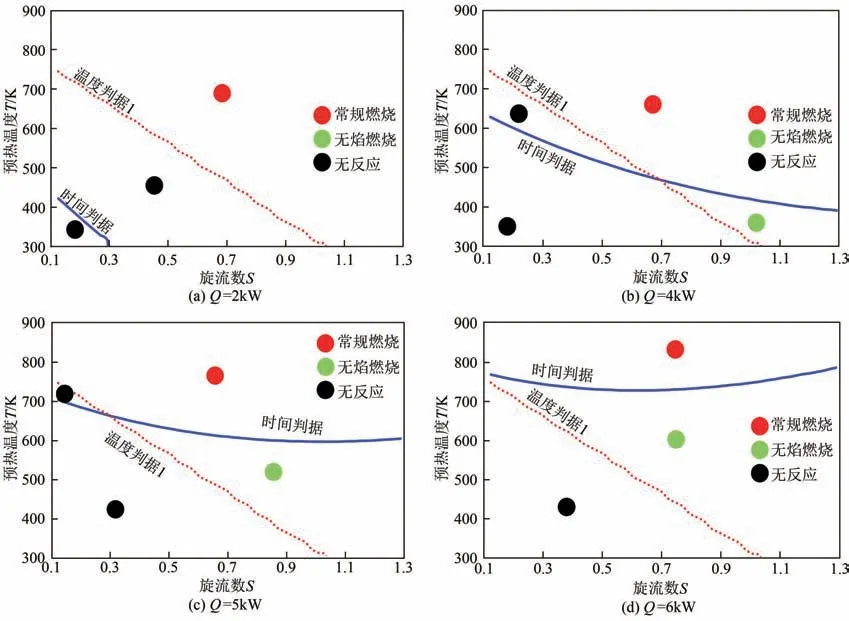

圖5展示了燃料輸入率對燃燒圖譜的影響。由于燃料的熱值一定,本文采用完全燃燒放熱功率表征燃料流量。圖5(a)中,圖譜中3 個區域從左下到右上依次是無反應區、無反應區、常規燃燒區;圖5(b)、(c)中,圖譜分為4 個區域,其中無焰燃燒區域隨燃料流量增大而增大;圖5(d)中,圖譜分為3個區域,且無焰燃燒區域變得更大。燃料流量對溫度判據1影響不大,而對時間判據影響較大。在燃料流量增大時,由于當量比一定,氧化劑流量相應增大;而卷吸率只與旋流數相關,因此卷吸煙氣量也等比例增大,混合溫度保持不變,溫度判據1不受影響。另一方面,隨著燃料和氧化劑流量的增大,脈動速度增大,混合時間變短,更容易實現時間判據,因此燃燒圖譜中無焰燃燒區域的面積變大。這解釋了文獻中為何常采用高速射流來實現直流式無焰燃燒。

圖5 不同燃料輸入率下的燃燒模式圖譜

2.3 結構參數對燃燒模式的影響

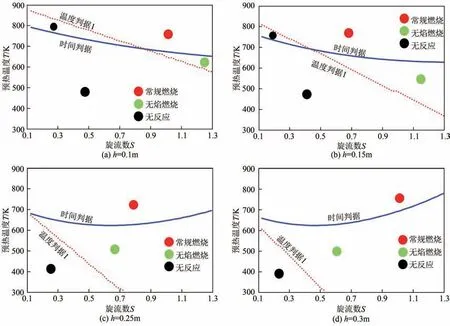

圖6 展示了不同燃燒室高度對燃燒圖譜的影響。在=0.1m和0.15m時,圖譜分為4個區域,無焰燃燒區域較小,溫度判據1的分界線與時間判據的分界線存在交叉;在=0.25m和0.3m時,圖譜分為3個區域,無焰燃燒區域較大。當燃燒室高度增大時,平均卷吸率增大,混合溫度升高,更容易滿足溫度判據1;同時反應時間縮短,更難滿足時間判據;由于溫度判據1分界線下移更快,有利于形成無焰燃燒。

燃燒室截面尺寸對燃燒圖譜的影響如圖7 所示。當截面直徑為0.02m時,圖譜中從左下角到右上角分別為無反應區、無焰燃燒區、常規燃燒區;當截面直徑增大時,溫度判據1曲線不動,時間判據曲線下移,逐漸形成交叉,無焰燃燒區域減小。隨著截面直徑增大,混合時間變長,更難滿足時間判據,不利于實現無焰燃燒。結合圖6 結果可知,較大、較小的狹長型燃燒室更容易實現無焰燃燒。

圖6 不同燃燒室高度下的燃燒模式圖譜

圖7 不同燃燒室截面直徑下的燃燒模式圖譜

圖8 展示了不同燃燒器出口直徑下的燃燒圖譜。隨著的增大,無焰燃燒區域逐漸減小甚至消失。當增大時,卷吸率減小,混合溫度降低,更難滿足溫度判據1;同時氣流速度和脈動速度減小,混合時間變長,更難滿足時間判據。

2.4 討論

根據圖3~圖8,在某些特殊情況下,例如氧濃度較高、當量比較大、燃料流量較小、燃燒器出口較大時,會出現無法通過改變旋流數和預熱溫度實現無焰燃燒的情況。這是因為在這些參數組合下,如果滿足溫度判據1,就一定不滿足時間判據,因此只要著火就一定處于常規燃燒模式。由于無焰燃燒的形成與否是眾多參數的組合決定的,很難獨立給出某一參數實現無焰燃燒的臨界條件,但是可以參照本文的方法,對于初步設計的結構和操作參數計算相應的燃燒模式圖譜,觀察形成無焰燃燒所需的參數范圍。

圖8 不同燃燒器出口直徑下的燃燒模式圖譜

為了對比CO稀釋和N稀釋的旋流無焰燃燒,計算了幾種典型氣氛下的燃燒模式圖譜,如圖9所示。 相 比 于21%O+79%N氣 氛, 在21%O+79%CO氣氛下溫度判據1 曲線略微向下移動,但變化不大;時間判據曲線向上移動,無焰燃燒區域變大,更加容易實現。雖然入口處N換為CO之后氣體熱容增大,但是卷吸的爐內高溫煙氣同樣成了以CO為主的氣體,因此混合溫度變化不大,溫度判據1曲線的移動并不明顯。根據式(11),由于CO的運動黏度更小,則混合時間更短,更容易滿足時間判據,因此CO稀釋更有利于實現無焰燃燒。在CO稀釋下,當氧體積分數減小到15%,無焰燃燒區域變得更大;當氧體積分數增大到30%,由于時間判據和溫度判據1無法同時滿足,無法實現無焰燃燒。

圖9 典型氣氛下的燃燒模式圖譜

本文的計算選取甲烷作為燃料,如果是采用其他氣體燃料,需要改變的地方主要包括著火點、放熱量以及耗氧量。如果采用煤粉作為燃料,需要將模型中的均相反應時間尺度替換為煤粉受熱與著火的時間尺度;如果采用液滴作為燃料,需要將該反應時間尺度替換為液滴蒸發與熱解的時間尺度。同時,也要采用相應燃料的著火點、放熱量、耗氧量等數據。

3 結論

本文基于溫度判據和時間判據,建立了考慮旋流入口條件和CO稀釋的無焰燃燒理論判別方法并進行驗證,進而討論了結構參數和操作參數對燃燒模式和火焰穩定性的影響。得到以下主要結論。

(1)本文模型預測的旋流無焰燃燒臨界氧濃度與文獻中實驗數據相比,最大相對誤差不超過10%。

(2)操作參數方面,降低氧濃度、減小當量比或提高入口流量時,溫度判據1變化不大,而時間判據更易滿足,因此有利于實現無焰燃燒;低旋流數條件下,無焰燃燒穩定性較差。

(3)結構參數方面,增大燃燒室高度時,溫度判據1更易滿足,而時間判據更難滿足,溫度判據1分界線下移更快,有利于形成無焰燃燒;減小燃燒室截面積時,溫度判據1變化不大,而時間判據更易滿足,有利于實現無焰燃燒;增大燃燒器出口面積時,溫度判據1和時間判據均更難滿足,時間判據分界線下移更快,不利于形成無焰燃燒。