雙側臨水堤防滲流穩定計算分析

謝雅海

(贛州市水利電力勘測設計研究院,江西 贛州 341000)

近70年來,中國達標堤防的長度為21.76萬km[1],作為江、河、湖的擋水建筑物,是抵御洪水的最后屏障,為防洪減災事業做出了重要貢獻。在沿江地區防洪體系中,土堤因其投資省、施工簡單、原材料采購運輸方便、能適應地基變形和地基應力小等優點得到了廣泛的應用,是堤防的采取主要型式。

土堤采用的主要原材料為土,土由碎散土顆粒形成的土骨架和充滿其中的氣體、液體組成,具有碎散性和三相性的特點。土的碎散性會導致土顆粒在壓力下相互移動靠近,因而可以有很大的體應變;土的三相中,水在勢差作用下可以流動,流經土顆粒的水流會對土顆粒和土骨架施加力的作用,上述兩種原因會導致土的變形、滑坡、滲流和滲透破壞。在中國已建成的土堤中,有不少興建時間早,防洪標準低,質量較差,在1998年長江特大洪水期間,共發生過數千處險情和幾次大潰堤[2],這都是由于滲流和滲透破壞引起的災難。因此,在長期與水的相互作用過程中,土堤的穩定至關重要。

在珠江水系三大干流之一—東江流域范圍內,近60a降雨徑流趨勢總體保持平穩[3],汛期持續時間可以長達半年(4—9月)且降雨量大,城鎮地區外江受上游降雨影響,河水急劇上漲,水位較高,易與內河形成較大的水位差,同時,當該地區也進入暴雨時期時,由于多數內河較為窄小,渠道淤積,過流能力較為不足,水位也將在短時間內急劇抬升,分隔外江與內河的土堤在短時間內將經歷較大水位差和雙側高水位工況,因而土堤中極易產生較大滲流,引起土堤內流土和管涌等現象,堤防將面臨較大的滲流和抗滑穩定問題,存在較大安全隱患和滑坡危險。枯水期降雨徑流趨勢自20世紀60年代開始—2005年有顯著增加。在近10a(2005—2015年)實施防洪供水為主的調度方針后,汛期和枯水期的降雨徑流特征均無顯著變化。

因此,在汛期,內河和外江的水位差變化較大,堤防內部產生非穩定滲流。在枯水期,內河和外江水位差變化很小,堤防內部產生穩定滲流。設計過程中,需要對上述情況進行滲流和抗滑分析。

1 工程概況

本電排站堤防位于惠州市博羅縣園洲鎮,屬于東江支流—沙河下游以北、東博排洪渠下游右岸的新村澇區,堤防起點為東博排洪渠與福田河交界處,終點為東博排洪渠匯入沙河處,堤長2.81km。堤身為土堤,堤基粉質黏土、黏土、殘積土,局部堤基為淤泥質黏土和中砂層,東博排洪渠堤防的防洪標準為20a一遇,堤防級別為4級;主要建筑物為3級,次要建筑物為4級,臨時建筑物為5級。現狀土堤位置需新建電排站,由于現狀土堤建成年代較久,且為鎮交通要道,必須進行堤防滲流和抗滑穩定驗算。

1.1 地層巖性

根據地勘鉆孔資料,在鉆探深度范圍內地基巖土層分布自上而下為人工填筑土(Qml)、第四系沖積沉積層(Qal)和侏羅系(J)砂巖等。

<1>填筑土:褐黃色,濕,主要為粉粒和黏粒,壓實性較好,主要為堤防填筑土,此層層底高程在4.4-5.2m(85國家高程,以下同),鉆孔揭露最大厚度約4.2m。

<2-1>粉質黏土:呈褐黃色、灰白色,飽和,主要為粉粒和黏粒,此層層底程-0.5-3.1m,厚度1.8-5.8m。

<2-2>淤泥質黏土:深灰色、灰黑色,飽和,主要為淤泥質黏性土,含有機腐殖物,具有泥臭味,局部夾有粉細砂,此層層底高程-7.7-2.5m,厚度0.6-7.2m。

<2-3>黏土:灰白色、黃色、褐紅色等雜色,濕-飽和,質較純,切面較光滑,主要礦物成份為高嶺土,此層層頂高程在1.0-2.6m,厚度3.5-8.6m。

<3>殘坡積土:多為紫紅色,主要為泥質粉砂巖風化殘坡積而成,含有未完全風化的小礫石,黏著性較好。此層層頂高程在-7.7--0.9m,鉆孔揭露厚度2.2-7.2m。

<4-1>強風化泥質粉砂巖:紫紅色,濕,裂隙較發育,粉細結構,頂界高程為-10.5--7.2m,鉆孔揭露厚度為1.9-5.5m。

<4-2>中風化泥質粉砂巖:紫紅色,濕,巖性較硬,層狀構造,裂隙較發育,泥鐵質膠結,膠結較好,頂界高程為-13.1--10.7m,鉆孔揭露厚度為1.7-2.5m。

1.2 堤防工程地質條件

根據實地踏勘、調查及地質鉆探結果揭露分析,堤基土表層為填筑土和粉質黏土,下部為淤泥質黏土、黏土、殘積土、強風化泥質粉砂巖和中風化泥質粉砂巖。

堤身組成中,填筑土層屬中等透水層,粉質黏土、黏土、殘積土層屬微透水等級,這類堤身土一般不會造成堤基滲漏和滲透破壞,但設計時應復核其滲透穩定。但在部分堤段堤身分布有淤泥質黏土<2-2>,在該土層之上新建水工建筑物容易導致土層剪應力的增加,從而引起堤身失穩,局部土體滑移。建議采用水泥攪拌樁對新建水工建筑物底部地基進行處理,樁底深入殘積土層以下1.0m。

根據堤圍實際可能存在的工程地質問題,結合下部地質結構,按《堤防工程地質勘察規程》(SL188-2005)[4]中附錄C,堤基的地質結構分類為多層結構,堤基的工程地質條件為C類,存在堤基滲漏、滲透破壞和失穩等問題,歷史險情普遍,地質條件較差。

2 堤防穩定分析

2.1 計算方法

在一般的土堤滲流分析中,通常將滲流場等同為平面問題進行分析,并由此形成了滲流力學,這其中法國工程師Darcy通過滲流實驗,進而提出了非均各向異性二維滲流場,該滲流場能較好的進行堤防滲流穩定檢驗,其中水頭勢函數滿足以下微分方程:

(1)

式中:φ=φ(x,y)為待求水頭勢函數;x,y為平面坐標;kx,ky為x,y為方向的滲透系數;

代入水頭φ的邊界條件:

1)在上游水頭邊界上已知:

φ=φn

(2)

2)在逸出邊界水頭和位置高程相等:

φ=z(1-3)

(3)

3)在某邊界上滲流量q已知:

(4)

式中:lx,ly為在邊界表面向外法線在x,y為方向的余弦。

利用有限元方法網格化滲流場,設單元滲流場中的水頭函數勢φ為多項式,由上述方程和邊界條件,可得出現線性方程組:

[H]{φ}={F}

(5)

式中:[H]為滲透矩陣;{φ}為滲流場水頭;{F}為節點滲流量。

求解方程組可得節點水頭,進而求得單元的水力坡降、流速等物理量。求解土堤滲流場的關鍵一步是確定土堤內浸潤線的位置,Autobank軟件采取節點流量平衡法,為簡便計算,將土質等同為各向同性的特殊情況,利用迭代計算確定自由面位置,也即浸潤線位置,算出滲流量,并計算出土堤抗滑穩定系數,由此判別土堤的滲透穩定和抗滑穩定,預測可能發生滲透破壞的具體位置,正確評價土堤的安全性。文章將利用該軟件進行土堤滲流穩定分析。

2.2 計算工況

本工程計算工況選取中,臨水側為外江東博排洪渠,背水側為內河新村排渠。新村澇區圍內地勢低洼,而汛期外江水位較高,每逢暴雨時,因外江水位頂托,圍內澇水無法自排。由于近年來城市化建設不斷加快,新村澇區內新村排渠九潭圩鎮段斷面狹小、渠道淤積、堵塞嚴重,過流能力嚴重不足,同時,該段堤防內河側由于地勢起伏大,形成天然洼地,地質條件較差,因此利用Autobank軟件對其滲流和抗滑穩定進行模型計算。由《堤防工程設計規范》(GB50286-2013)[5],滲流計算水位選取最不利組合情況為:

1)設計工況:臨水側河道水位為設計洪水位,背水側無水的背水側堤坡穩定。

2)設計驟降工況:臨水側河道水位6h內從設計水位9.43m降落至最低運行水位4.50m,背水側無水的臨水側堤坡穩定。

抗滑穩定計算水位選取最不利組合情況為:

1)設計工況:臨水側河道水位為設計洪水位,背水側無水的背水側堤坡穩定。

2)設計驟降工況:臨水側河道水位6h內從設計水位9.43m降落至最低運行水位4.50m,背水側無水的臨水側堤坡穩定。

3)施工期工況:臨水側、背水側均無水,施工荷載10kN/m2的堤坡穩定。

2.3 滲流穩定計算

2.3.1 計算模型

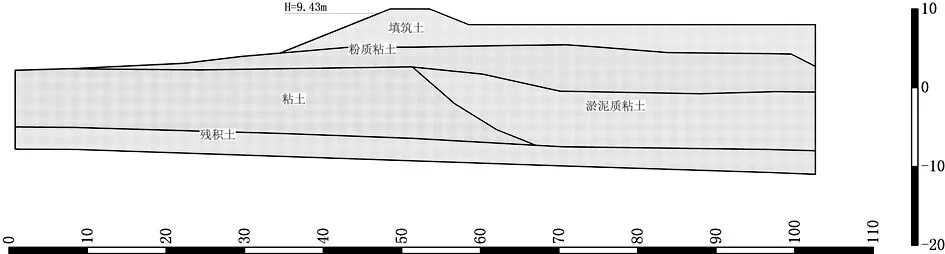

本次計算主要選取電排站堤防某樁號堤防斷面(擬定電排站中心線位置),計算斷面,見圖1。堤頂寬6m,堤頂高程9.80m,臨水側堤腳高2.00m,背水側堤腳高程7.00m,外坡1∶3,內坡1∶2.5。

圖1 計算斷面

2.3.2 土層參數

土層參數表,見表1。

表1 土層參數表

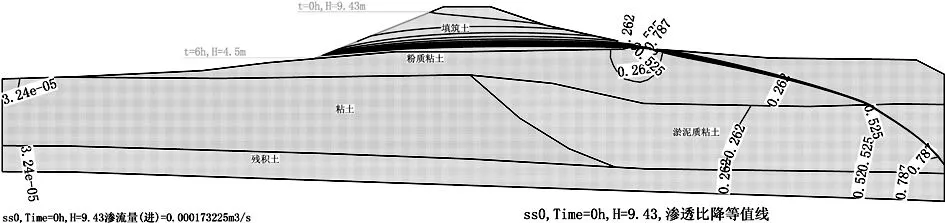

2.3.3 滲流及滲透穩定計算

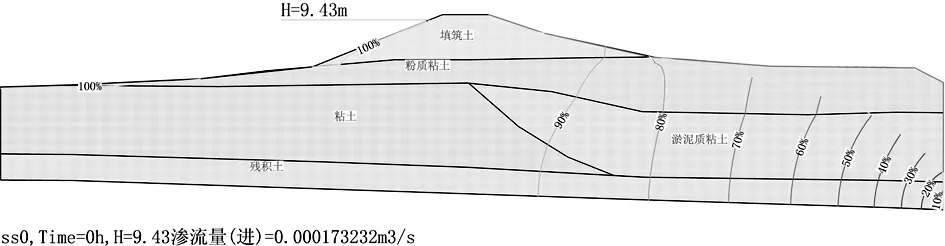

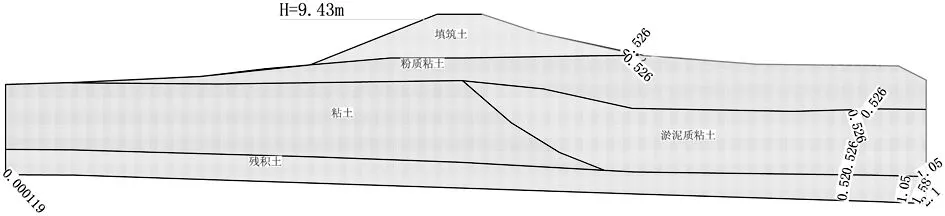

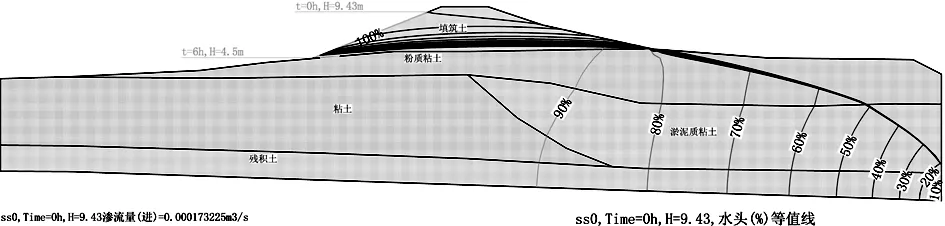

根據上述工況及土層各類參數,在CAD中畫出典型計算斷面,將斷面導入Autobank中,設置土層參數及工況水位條件,進行滲流穩定分析計算,現狀堤防設計洪水工況滲流結果計算圖(水頭等值線圖);見圖2;現狀堤防設計洪水工況滲流結果計算圖(滲透坡降等值線圖),見圖3;現狀堤防設計驟降工況滲流結果計算圖(水頭等值線圖),見圖4;現狀堤防設計驟降工況滲流結果計算圖(滲透坡降等值線圖),見圖5。

1)設計工況:

圖2 現狀堤防設計洪水工況滲流結果計算圖(水頭等值線圖)

圖3 現狀堤防設計洪水工況滲流結果計算圖(滲透坡降等值線圖)

2)設計驟降工況:

圖4 現狀堤防設計驟降工況滲流結果計算圖(水頭等值線圖)

圖5 現狀堤防設計驟降工況滲流結果計算圖(滲透坡降等值線圖)

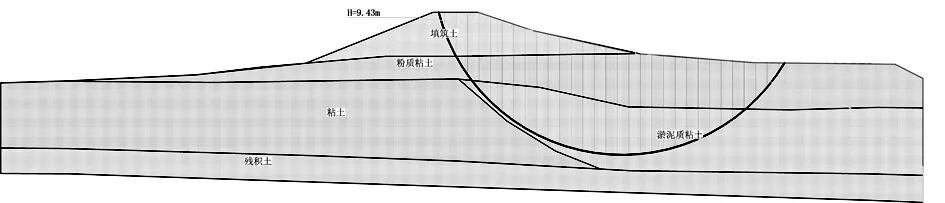

2.3.4 抗滑穩定驗算

1)設計工況:

設計工況背水側最危險滑面簡圖,見圖6。

圖6 設計工況背水側最危險滑面簡圖

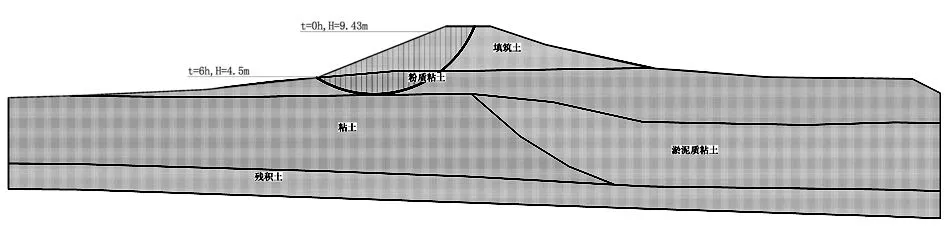

2)設計驟降工況:

設計驟降工況臨水側、背水側最危險滑面簡圖,見圖7。

圖7 設計驟降工況臨水側、背水側最危險滑面簡圖

3)施工期工況:

施工期工況臨水側、背水側最危險滑面簡圖,見圖8。

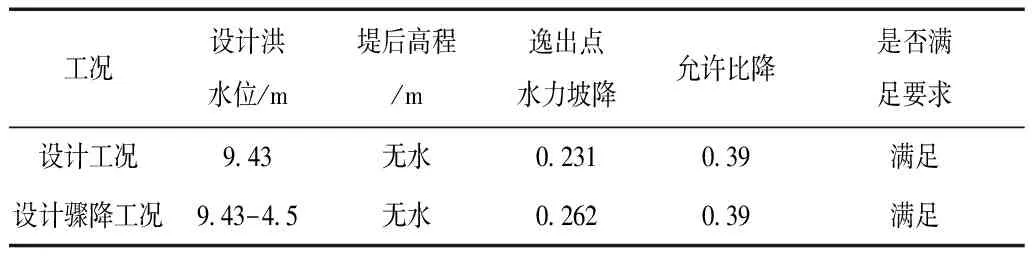

2.3.5 計算結論

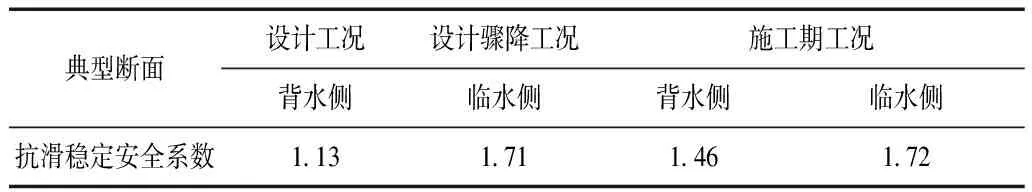

堤防滲流穩定計算成果表,見表2;堤防抗滑穩定計算成果表,見表3。

表2 堤防滲流穩定計算成果表

表3 堤防抗滑穩定計算成果表

由《堤防工程設計規范》(GB50286-2013),4級堤防土堤邊坡抗滑穩定安全系數如下:采用瑞典圓弧法計算設計工況、設計驟降工況為1.15,施工期工況為1.05。

根據滲流計算結果可以看出,現狀堤防在設計工況和設計驟降工況的逸出點水力坡降均小于允許坡降0.39(淤泥質黏土),滿足滲流穩定要求;現狀堤防在設計工況下背水側抗滑穩定安全系數1.13<規范規定值1.15,不滿足規范要求,設計驟降工況和施工期工況大于規范規定值,滿足規范要求。

2.3.6 地基處理建議

由上述運算結果得,設計工況下背水側抗滑穩定系數1.13<1.15,不滿足規范要求,因而在該段位置修建泵站、水閘及擋土墻等建筑物時,需對背水側淤泥質黏土層采取必要的基礎處理措施,以滿足滲流穩定要求,建議對0m高程以上部分采用6%水泥砂漿換填的處理措施,在建筑、水閘底板及擋墻下部設置樁徑0.5m、樁中心距1m的水泥攪拌樁,平均樁長10m,梅花形布置,樁端深入泥質粉砂巖0.5m,并滿足地基承載力要求。對于管養房等地面上部建筑,建議采用高強預應力管樁進行地基處理,樁端深入泥質粉砂巖0.5m,位置處于上部建筑承重柱下方,并達到地基承載力要求。

3 結 論

Autobank軟件綜合利用了達西定律、瑞典圓弧法和有限元法等方法,通過模型能比較好的演算土堤典型斷面的堤防穩定情況,得出設計工況下背水側抗滑穩定系數小于規范要求,現狀土堤不滿足設計要求,可為本段土堤的基礎處理設計方案提供有力的依據,為后續的工程設計提供必要的依據。