國內外跨文化思辨能力研究述評

趙鑫海 雷丹

互聯網時代信息傳播飛速,但信息內容繁雜,魚目混珠。被稱作“互聯網原住居民”的“00后”伴隨互聯網一起成長,他們喜歡通過互聯網開闊視野。這時,他們在了解外來文化的同時,深受繁雜信息所帶來的困擾,不能進行有效思辨。

對外話語能力在建構國家形象、提升國際話語權、維護國家利益等方面產生重要影響,具體指以區域國別知識為輸出內容,以外語能力為工具,以對外傳播為方式的綜合能力(劉鴻武,2021年11月27日)。在此建設背景下,各高校紛紛將跨文化能力、外語能力與思辨能力培養加入本科人才培養方案中。然而,大多數高校并沒有將區域國別知識、外語能力、跨文化能力與思辨能力的培養有機結合,不能充分發揮出三者的協同作用。外語教學作為提高跨文化能力、思辨能力的重要手段,并沒有起到對外傳播、人才培養的作用。

跨文化思辨能力是否等同于跨文化能力和思辨能力的簡單結合?跨文化思辨能力的內涵到底是什么?思辨能力對跨文化能力一定能起到促進作用嗎?理清國內外跨文化思辨能力的研究現狀能夠對未來研究提供借鑒和思路。

國內跨文化思辨能力研究現狀

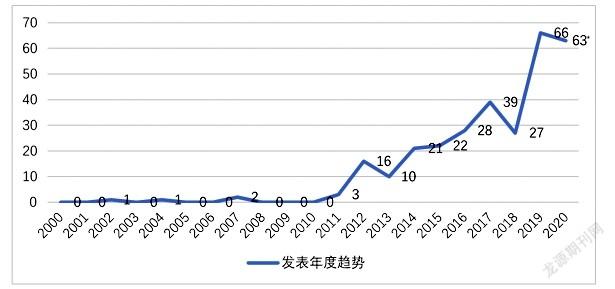

為獲得截至2020年12月國內研究現狀更直觀的統計數據,本研究通過CNKI對國內2000年1月至2020年12月發表的22362226篇哲學與人文科學、社會科學(I輯和II輯)相關的論文進行檢索。國內大部分研究將跨文化思辨能力或是放在跨文化研究中思考,或視其為思辨能力的一部分。為了確保所獲取的結果盡可能地囊括跨文化思辨能力的所有研究成果,研究者選取“跨文化”“思辨能力”作為關鍵詞,進行主題檢索,得到281條初始數據。經過人工核對,最終得到276條有效結果。筆者基于文獻計量分析學分析如下:

總體趨勢特征

縱觀國內20年的研究,其總體特征呈現三段式發展,第一階段為2002年至2011年零星探索階段。黃源深(1998)首次提出外語專業學生存在“思辨缺席癥”,何其莘等(1999)在《關于外語專業本科教育改革的若干意見》中也同樣指出思辨能力不足的問題,激發了學界對思辨能力的研究和探索。2000年跨文化能力在《大綱》的推動下同樣引起了廣泛的重視。在此情況下,少數學者開始關注跨文化思辨能力。第二階段為2011年至2018年逐漸發展階段,2010年《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010—2020年)》發布,明確提出培養跨文化人才。這一階段對跨文化能力的內涵已有了較為廣泛的研究,并有一些學者注意到跨文化能力培養的同時還應培養批判性思維能力。第三階段為2018年以后的穩步提升階段,2018年教育部要求高校培養具有國際競爭力的“六卓越一拔尖”人才,并提出“課程思政”的要求,使得當前階段對跨文化思辨能力的研究趨勢有明顯的上升。

研究方法

參照非實證研究方法分類(王立非,李琳2013:7)和實證研究方法分類(胡文仲2005:324)的標準,非實證研究類論文237篇(包括理論思辨162篇、經驗總結69篇、政策解讀6篇)。實證研究的數量與比重在研究發展中不斷上升,尤其是第三階段發展趨勢顯著。這表明跨文化思辨能力的研究質量得以提升,科研成果的研究導向逐漸體現出科學性和實用性。

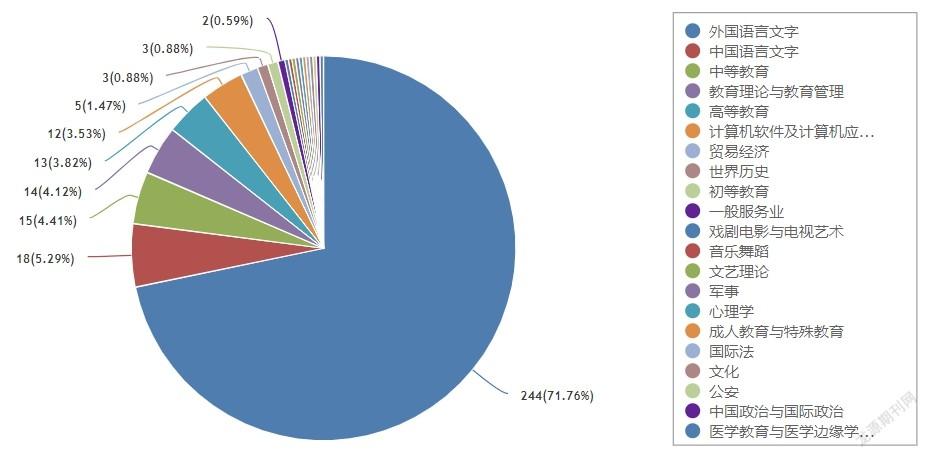

學科、期刊與基金分布

獲得國家級社科基金共7項,省部級50余項。成果的學科分布前兩名分別為外國語言文字及教育學(包括高等教育、中等教育、教育理論與教育管理)。這說明對跨文化思辨能力研究已受到外語界和教育界一定的關注,且已獲得了少量高水平、高質量的相關研究成果。

國內關于跨文化思辨能力的研究成果廣泛分布在百余種期刊中,其中核心期刊的發文量在20篇以上,占總發文量的7.2%。

國外跨文化思辨能力研究現狀

基于Springer,Gutenberg-Project,Researchgate以及EBSCO外文數據庫,對國外跨文化思辨能力研究進行梳理分析可發現,國外學界已經基本獲得共識,跨文化能力與思辨能力雖不相同,但都需要具備認知能力(Deardorff, 2004, 2006, 2009;M. J. Bennett, 2009; M. J. Bennett, 2013)。相似性與互異性使得這兩種能力的協同性成為可能,即跨文化思辨能力研究的理論基礎。與國內研究類似,大多數國外學者從微觀視角出發,將跨文化思辨能力或是放在跨文化研究中思考,或視其為思辨能力的一部分。僅有少數研究以思辨能力與跨文化能力之間的協同關系作為研究基礎(John W. Miller& Jennifer S. Tucker,2015),并在此基礎上探究跨文化思辨能力,其中極具代表性的研究成果如下:

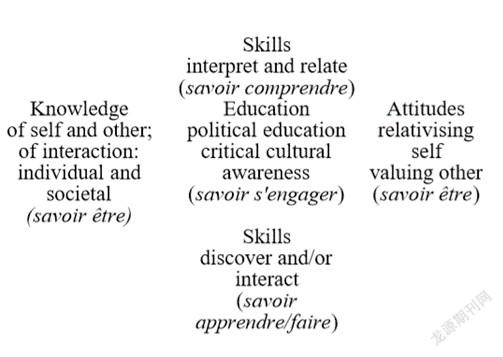

在跨文化能力研究中對思辨能力的表述,如勃拉姆(Byram,1997)認為跨文化能力分為認知能力、情感能力和行為能力三方面。跨文化能力是交際者協調不同語言文化的能力,包含知識、態度、技能、批判性文化意識四個要素,其中批判性文化意識為核心能力,起到統籌作用。

班尼特(J. M. Bennett,2009)在結合了法喬恩(Facion,2010)與迪爾多夫(Deardorff,2006)的跨文化能力模型基礎上,提出跨文化能力應該包含知識、技能與態度三方面,并且指出技能應包含批判性思維,如分析、闡述、信息收集等。此外,班尼特(Bennett, 2013)還注意到,跨文化能力的發展過程與思維技能的發展過程并行,即跨文化思辨能力并不是跨文化能力與思辨能力單純的包含關系。

關于跨文化能力與思辨能力的關系研究,約翰和珍妮弗(John W. Millera & Jennifer S. Tuckerb,2015)探討了跨文化能力與思辨能力的關系,并結合教學實驗(ORIN),在此基礎上甄別了跨文化能力培養中的挑戰性因素。結論表明,跨文化能力與思辨能力的總體衡量標準明顯相關,自我調節的元認知能力是思辨能力和跨文化能力協同作用下的“心態”技能,是實施過程中最具挑戰性的。該研究的不足之處在于數據收集以及心理計量學分析方面:學生在階段性測試中需要達到80%的合格標準才可以繼續參加實驗課程。因此未通過的學生反復進行階段性測試,這部分學生的實驗結果大概率受到已經合格同學的影響。

結論與啟示

經過對上述研究成果的綜述發現,現有成果中已有少數關于跨文化能力和思辨能力的協同關系問題研究。跨文化思辨能力交際者在跨文化情景下,基于跨文化能力與思辨能力協同作用,經過縝密的分析、推理、判斷,最終有效解決跨文化困擾,并達到跨文化相互和諧。

現有研究奠定了理論和學術基礎,但難以滿足新形勢的需要,原因是:(一)當前研究的總量不足,主要體現在理論探索處于初期探索階段,對于跨文化思辨能力的研究未形成普遍認可的學術定論;(二)現有研究普遍認為,思辨能力是跨文化能力的一部分,似乎具備了思辨能力,就一定可以更好地進行跨文化;(三)實證研究的結果多以描述性為主分析,缺少量化指標;(四)國內研究本土化程度不夠,我國高等教育當前正在經歷一系列重要變革,“創新能力”“課程思政”“國際化人才”等培養要求的核心就在于對跨文化思辨能力的培養,急需本土化研究。我國對跨文化思辨能力的研究進入了發展階段,此類研究會越來越廣泛和深入。

參考文獻

[1]戴曉東.跨文化能力理論發展六十年:歷程與展望[J].外語界, 2019(04):58-66.

[2]胡鵬.中外跨文化能力和跨文化交際能力研究綜述(2001—2010)[D]. 武漢:華中科技大學,2011.

[3]潘亞玲.跨文化能力內涵與培養——以高校外語專業大學生為例[M]. 北京:對外經濟貿易大學出版社,2016.

[4]潘亞玲.我國外語專業學生跨文化能力培養實證研究[J].中國外語,2008(04):68-74.

[5]沈鞠明,高永晨.思與行的互動:思辨能力與跨文化交際能力[J].蘇州大學學報(哲學社會科學版),2015,36(03):149-154.

【基金項目】本文系2021年度黑龍江省省屬高等學校基本科研業務費科研項目“對外話語能力建設背景下大學生跨文化思辨能力培養研究”(編號:145109221)的階段性成果。