被遺忘的無疫苗童年

梅格·肯尼利

故事發生在1940年。一個五歲的小男孩躺在氧氣帳里,艱難地張大了嘴呼吸。他的意識有些模糊,仿佛看到自己那個鉛灰色的玩具士兵活了過來,在屋子里來來回回地大步行進,還不停地拿手上的刺刀逗弄他。

男孩得了白喉——一種被稱作“絞殺天使”的疾病。細菌感染會導致咽部生成假膜,阻塞氣流通道。那時雖然已經有了白喉疫苗,但并不是所有的孩子都接種了。

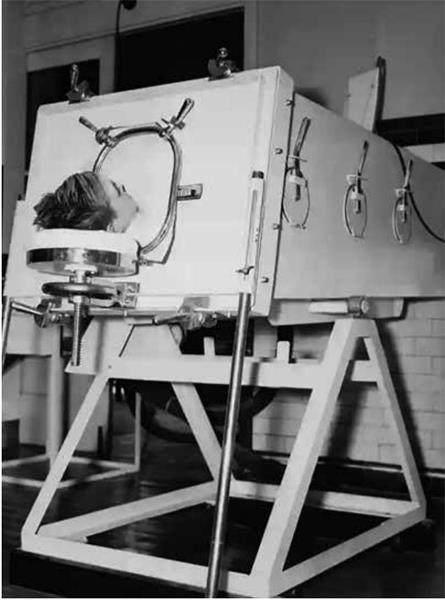

1938年, 一名男孩躺在兒童醫院的“鐵肺”里。

男孩的媽媽守在氧氣帳旁,一臉絕望,因為她不止一次見過白喉奪走其他孩子的生命。很幸運,這個男孩沒有死。那層假膜沒有完全擋住他的呼吸道,他從氧氣帳中出來了。

后來,他去參加了因患白喉和小兒麻痹癥去世的同學的葬禮。之后,他還會陪他的朋友——一個因母親懷孕期間感染風疹而先天失明的優秀運動員——一起奔跑,一路晃動著裝有石塊的罐子引領朋友跑向終點。他在上學期間認識的許多孩子都死于各種疾病。

最終,這個男孩幸運地活了下來,他就是我的父親湯姆·肯尼利。

“有一名教會成員會時不時地出現在我們的教室里,告訴我們有人死了。然后,我們就會一起為他們誦經,直到那個人說‘上帝總是帶走最出色的孩子’。每次,我都會慶幸自己不是其中之一。”肯尼利說,“在孩子們眼里,這些疾病都不算什么,因為我們只是過著自己的生活。但父母們的感受就不一樣了,他們會時刻擔心疾病對自己孩子的威脅。”

在澳大利亞,每個新生兒都會接種乙肝疫苗,并在六周到一歲半之間接種其他各種疫苗來預防白喉、破傷風、百日咳、肺炎球菌疾病、腦膜炎、麻疹、腮腺炎、風疹、小兒麻痹癥、b型流感嗜血桿菌、輪狀病毒和水痘。

有些疫苗還可以預防癌癥。新南威爾士大學柯比研究所的生物安全研究負責人雷納·麥金太爾教授指出,乙肝疫苗能預防肝癌,而人乳頭瘤病毒疫苗能預防宮頸癌和陰莖癌。

“我們所取得的成就常常被遺忘。”麥金太爾說,“19世紀,兒童死亡的主要原因是傳染病。每十個孩子中可能就會有五個死亡。那時的嬰兒死亡率真的太高了。”

1940年,人們排隊等待給自己的孩子接種疫苗。

除了兩次世界大戰之外,20世紀上半葉的澳大利亞人還要應對“西班牙流感”、黑死病,以及各種不時冒出來的其他疾病。

令人窒息的白喉、致殘的小兒麻痹癥、讓人飽受折磨的破傷風……致命的疾病困擾著人們,讓所有人的童年都處于危險之中。

1911年,每30名兒童中就有一人死于胃腸炎、白喉、猩紅熱、百日咳和麻疹。澳大利亞衛生福利研究所的數據顯示,在1907年,每10萬人中就有300多人死于傳染病。到2019年,這一數字已降至10人左右。

對現在的父母來說,像小兒麻痹癥、天花和白喉這樣的疾病已經因疫苗接種的普及而顯得有些陌生。但專家們表示,雖然這些殘酷的疾病不再是兒童的奪命殺手,人們也不應該放松警惕。

“親眼目睹小兒麻痹癥肆虐,知道身邊有人親歷了失去孩子的悲痛……這些都是疫苗接種的強大推動力。”悉尼大學兒科傳染病學的臨床教授、《擊敗死亡部長——疫苗接種引人注目的歷史》一書的作者大衛·艾薩克斯說,“許多年輕人根本不知道那會兒的情況有多糟糕。”

除了患白喉的那次,肯尼利在1944年又因肺炎住院,跟他同病房的是一個裝有“鐵肺”人工呼吸機的小兒麻痹癥患者。當時,那個男孩正在準備高中畢業考試。

“他的頭頂上方吊著一個支架,用來放課本。我記得他那時在讀《哈姆雷特》。”肯尼利說,“他的母親總是陪在旁邊,幫他翻書換書。他就是這樣學習的。”

不久后,他聽說男孩死了,因為停電導致他的“鐵肺”無法正常工作。

澳大利亞國家海洋博物館的醫學史學家彼得·霍金斯說,直到20世紀50年代,小兒麻痹癥仍在奪走兒童的生命。“這就是當時澳大利亞的現實生活。直到最近,人們才意識到曾經有多少疾病肆虐。但這些疾病所帶來的后果卻越來越不為人所知,人們根本理解不了那時候父母們的恐懼——每天送孩子上學后便可能再也見不到他們的恐懼。”霍金斯說,“謝天謝地,現在沒有小兒麻痹癥的新病例了。不過,仍然有許多人還在承受著這種疾病導致的后遺癥,他們可能覺得自己已經被這個世界遺忘了。”

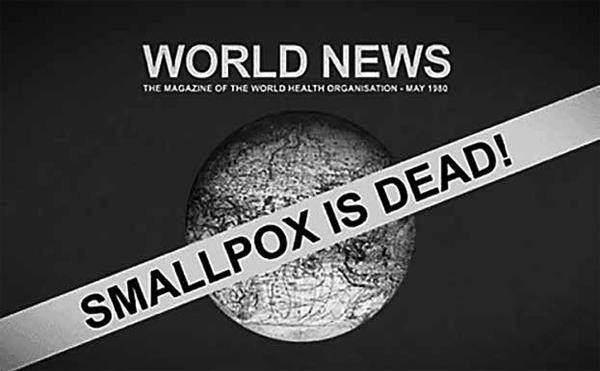

當然,我們也收獲了很多勝利的果實,特別是消滅天花。艾薩克斯說,在18世紀和19世紀初的倫敦,天花殺死了近1/3的嬰兒。世界衛生組織在1967年發起了消滅天花的運動,并最終在1980年取得成功。

19世紀初,澳大利亞首次開展天花疫苗接種。不幸的是,這對當地的原住民而言,有些晚了。1789年,殖民者引入的天花病毒導致70%的悉尼原住民感染而死。

麥金太爾警告說,雖然天花已經被消滅,但別忘了,如果疫苗接種率下降的話,一些已被遺忘的疾病很容易就會卷土重來。“蘇聯解體后的狀況就是前車之鑒。蘇聯本來有很好的疫苗接種計劃,但當它解體后,許多計劃都停止了。”

結果可想而知。之前幾乎已經消失的白喉病例一下子猛竄到14萬,4000名兒童和青年死于白喉。麥金太爾說:“如果我們停止接種白喉疫苗,同樣的事情也會發生在澳大利亞。”

“我相信溝通和尊重的力量,因為猶豫與人們的智力無關。很多猶豫都是基于恐懼和誤解。”

盡管疫苗具有拯救生命的特性,但卻經常受到懷疑。霍金斯說,1928年的一場悲劇影響了白喉疫苗的接種率,但也可能因此提高了疫苗的安全性。“那件事被稱為‘班達伯格悲劇’或‘血清悲劇’。一批被金黃色葡萄球菌污染的白喉疫苗被大劑量注射到20名兒童身上,致使12人死亡。”霍金斯說,“不得不說,若是暴發白喉疫情,可能也會造成同樣高的死亡率。這一事件使疫苗接種進程倒退了好幾年。但從積極的一面來看,這場悲劇促進了生產和質量檢測標準的提高,大大降低了疫苗被污染的風險。”

1980年5月8日,世界衛生大會正式宣布在全球范圍內消滅天花。疫苗對消滅天花至關重要。

有時,為應對部分人對疫苗猶豫不決的態度,可能會有強制措施出臺,但這很可能會適得其反。艾薩克斯在書中寫道,在19世紀末,英國萊斯特市發生了8萬起針對天花疫苗強制接種命令的強烈抗議活動。

“我相信溝通和尊重的力量,因為猶豫與人們的智力無關。很多猶豫都是基于恐懼和誤解,我們不能因為這個就把他們歸為異類。”艾薩克斯說,“如果你已經跟他們建立了親密的關系,那么要說服他們就會容易得多,這就是我堅信由家庭醫生來傳遞這些信息會比較合適的原因。”

盡管懷疑仍然存在,澳大利亞人還是非常支持兒童接種疫苗的,艾薩克斯說:“目前,澳大利亞兒童常規免疫接種的比例約為95%,足以讓人們獲得群體免疫。”

麥金太爾對此表示同意,并補充說:“澳大利亞的疫苗接種率很高,反對疫苗的人只占2%,并不算多。與其說他們是對疫苗接種猶豫不決,不如說他們是對新冠疫苗感到恐懼。但我相信,我們一定可以實現良好的新冠疫苗接種率。”

至于堅定的反疫苗者,湯姆·肯尼利說他知道怎樣才能改變他們的觀點。“我想把反疫苗者帶回我的童年時代。每一條街上都會有一個故事可以改變他們的想法。”

[編譯自英國《衛報》]

編輯:馬果娜