如何在孤獨中直面生死?

佐藤信顯是佐藤喪葬公司董事長,曾在電影《入殮師》中擔任美術指導。2015年起,他在社交網絡平臺上創立個人頻道,發布各類葬禮視頻,旨在向大眾普及喪葬知識。在媒體專訪中,佐藤向人們進一步解釋了如何面對超高齡社會的“孤獨死”現象,葬禮的形式與經濟和人口的內在關系,獨身人士的后事問題,以及葬禮儀式的必要性等等。他認為,在現今的社會形態下,人們應該提前為自己的身后事作一些必要的準備,“認真地活著,便能迎來有價值的終點”。

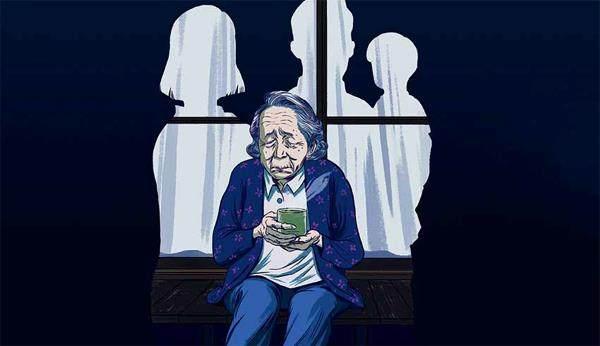

我認為人們之所以會對“孤獨死”產生恐懼,很大一部分是因為大家對它有著“因遺體沒有被及時發現而在房間里腐爛”的印象。但這也是沒有辦法的事。比如,若父母很健康,子女一般不會每天都給他們打電話確認身體情況。然而,就算是健康的人,也有突然離世的。兒女不在身邊,老人又突然急病發作,“孤獨死”就這樣發生了,這與家庭內部是否和睦并無因果關系。

確實是這樣,但完全無依無靠的狀況其實極少,很多只不過是關系變得疏遠而已。假如一個人去世了,乍一看周圍沒有能負起這個責任的親屬,但只要深入去找,大多都會找到能聯絡上的人。那就不妨去問他怎么辦,交給他作判斷。

佐藤信顯

如果這個人有一定的財產,一般他的身邊都會有一名成年監護人,有些人會讓朋友擔任。這名監護人會和逝者身邊的人一起處理后事。但如果連這樣的人都沒有,也沒有留下遺言,那就會交給專門的律師來處理財產問題。“我死后不想讓他人隨意處置我的財產!”對有這種想法的人,我建議還是在身體健康的時候就決定好財產的分配問題。

至于那些沒留下財產的逝者,專業看護師以及社會福利機構的人員會盡可能地處理好從火葬到下葬的諸多事宜。低保家庭也會有喪葬補助。也就是說,無論怎樣,都有辦法處理,所以還是希望大家不要過分恐懼一個人孤獨離世。

簡單來說,就是變得冷清了。從人口結構上來看,曾經每對父母一般都會有三到四個孩子,形成一種正金字塔形的人口結構。但現在每對父母只有一到兩個子女,人口結構變成了倒金字塔形。高齡者人數慢慢增長,小孩和勞動人口的數量則不斷減少,這就會導致來參加葬禮的人數變少,儀式就顯得冷清了。

另外,還有錢的問題。比如,逝者有三個子女,他們每人能出30萬日元,很容易就能湊出90萬日元的喪葬費。但如果逝者只有一個子女,那這個孩子就要負擔所有費用了,葬禮規模也就可能隨之縮減。從這方面來看,葬禮規模是由生者的經濟狀況決定的。

葬禮的形式應該是從20世紀90年代泡沫經濟崩壞之后急轉直下的,2008年的金融危機對此影響也很大。社會經濟的不景氣直接影響了葬禮的形式。

具體來說,選擇只有家人參加的簡單葬禮,以及省去葬禮直接進行火化等簡便形式的家庭增多了。與此同時,人與人之間越來越缺乏交往,能夠自行來吊唁逝者的人也就變少了,這也會影響到葬禮的規模。

葬禮的形式也好,信仰也罷,其實都是生活的一部分,會隨著生活的改變而變化。近年來,我們經常能看到媒體宣揚“人心變了”“沒有宗教心了”等言論,但以我在喪葬行業的工作經驗來看,我覺得并非如他們所說的那樣,歸根結底都是經濟和人口的問題。

隨著社會高齡化問題的加劇,一些日本老人為了不給親屬添麻煩,選擇讓看護師來照料自己的晚年生活。

我覺得這和是否共居沒有關系。就算和父母等親人住在不同城市,每到中元節和年末,大家都能回來一起去掃墓,只要能保持聯系,就沒什么問題。反之,要是關系不好,就會出現問題。另外,子女們的不同觀念也會影響到葬禮的舉辦。有的子女想認真地為父母辦葬禮,好好吊唁他們,但如果他們的兄弟姐妹持一種“嗯?有必要做到這種程度嗎?”或者“憑什么我也要付錢?”的態度,那就很麻煩。因為葬禮要大家一起辦,所以逝者親屬要是步調不一致,就很難順利進行。

其實很簡單。要做的事只有兩件。首先是存錢。一說到存錢,大家就會有一種要存好多錢的壓力。其實不然,因為八成日本人都有人壽保險,大部分花費都可以從保險中出,但可以另外留出150萬到300萬日元用來招待那些將來要出席葬禮的人。退一步講,就算沒有存款,用保險也可以覆蓋葬禮的一切費用。

另一件要做的事,就是維護好與血親的關系。比如一個終生未婚的人,要是有侄子、侄女或外甥、外甥女的話,跟他們搞好關系就比較重要了。我們要多去關心他們,從他們小時候起,就在逢年過節時給他們發發紅包,讓我們在孩子們心中留下印象。況且,給他們紅包無非就是在過年和過節的時候,我們在經濟方面也不會有太大壓力,就跟孩子們半開玩笑地說:“因為有你們,我就可以安心了。”孩子們也就可能在將來長大后,帶著一顆感恩的心幫我們處理后事。

葬禮告別儀式現場

是的。畢竟和血親的緣分是無法簡單切斷的。不管怎么說,他們還是要比朋友之類的人親一些。

如今,有些老人認為,只要簽了看護服務合同,去世時就不用給周圍的人添麻煩了。我覺得這不對。現在的老年人都被“死就是給他人添麻煩”這句話給毒害了,甚至會因此自主和家人斷絕關系,擅自簽下看護合同,他們寧愿把靈位遷到寺院里讓僧人們去祈福。其實,下一代人肯定還會像以前一樣照顧老人,也會定期來掃墓,因此,跟孩子們保持良好的關系,不要有任何顧慮,讓子女們來照顧就好。

不要認為死是給別人添麻煩,健康地活下去,并且認真地維持與他人的緣分才是更重要的事。所謂的“死”,其實就是“活著”變成“活過”的這一瞬間而已。“死”是在“生”的延長線上,所以生死是不可分的。不要把二者對立起來,認真地活著,便能迎來有價值的終點。

一個人就算此刻很健康,幾秒之后也可能因為突發事件或者急性病發作而死亡。人類就是無法擺脫這種可能性的生物。我們都是在這種不安定的狀態下活著的。我覺得這種不安定狀態的終點,便是遺體了。如果不對遺體做些什么,它就會慢慢腐朽,失去原本的形態。

我在工作現場曾見過無數的遺體。這些經歷讓我感覺到,葬禮只是大家一起來“處理遺體”而已。我們向他獻上花束,來證明這個人曾在這個世界上活過。葬禮儀式不過是為了讓“吊唁”和“被吊唁”同時發生而創造出的場所而已。

有這方面的因素。但如果只是為了內心平靜,大家是否聚到一起,是否向逝者獻花也就無所謂了。但是,心靈和形體是不可分的。因此,我還是堅持舉辦葬禮,倘若只在心中吊唁,你就會覺得遺體還沒有處理好,但是辦過葬禮,人的感受就會不一樣,儀式會給人的內心留下痕跡,這也是我不斷地向大家宣傳葬禮重要性的原因。

[編譯自日本《中央公論》]

編輯:侯寅