基于聚焦解決模式的護理干預在卒中后疲勞患者中的應用效果

高 叢 李冠偉 隆秀輝

濱州醫學院附屬醫院神經內科,山東濱州 256600

腦卒中又稱急性腦血管病,是導致我國國民死亡、致殘的首要病因[1]。卒中后疲勞(post stroke fatigue,PSF)是腦卒中后短期內即可出現并長期存在的令人衰弱且難以應對的癥狀[2],它是一種病態的、持久的、慢性的身體虛弱和精神不振的主觀感受,發生率高達75%[3]。PSF 會影響患者參與日常生活活動能力的改善,使患者喪失康復鍛煉的信心和積極性,繼而降低患者的社會參與度和生活質量[4],另外還會增加照護者的照護負擔[5]。由于很難描述,在臨床工作中卒中后病人的疲勞狀態不易得到理解和重視,故容易被忽視。因此,對PSF 進行早期管理顯得尤為重要。目前國內尚缺乏關于PSF 的系統化護理干預措施[6]。聚焦解決模式的護理干預是以個體為核心,以患者主觀能動性為出發點,充分尊重個體,尋求最大化地挖掘個體潛能,激發患者健康行為,以提高患者積極應對疾病能力的干預模式[7]。該模式在肝硬化、冠心病患者中取得了良好效果[8-9],但在PSF 患者中鮮有報道。本研究旨在探究基于聚焦解決模式的護理干預在PSF 患者中的應用效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2020年11月至2021年5月濱州醫學院附屬醫院收治的腦卒中患者120 例作為研究對象,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組各60 例。對照組中,男37 例,女23 例;年齡31~78 歲,平均(52.28±4.13)歲;受教育程度:高中及以下46 例,大專及以上14 例;病程:7~43 d,平均(21.35±3.31)d;缺血性腦卒中51例,出血性腦卒中(<30 ml)9 例。觀察組中,男36 例,女24 例;年齡31~75 歲,平均(53.41±3.72)歲;受教育程度:高中及以下45 例,大專及以上15 例;病程6~44 d,平均(21.28±3.26)d;缺血性腦卒中49 例,出血性腦卒中(<30 ml)11例。兩組患者的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。本研究患者及家屬知情同意,并經醫院醫學倫理委員會審核批準。

納入標準:①符合第四屆全國腦血管病學術會議制訂的診斷標準[10],經頭顱CT 或MRI 以及臨床表現確診為腦卒中;②首次發病者;③年齡≥18 歲;④病情穩定,意識清楚,能通過語言交流或書面表達;⑤疲勞嚴重程度量表(fatigue severity scale,FSS)評分≥4 分[11]。排除標準:①患有嚴重精神障礙性疾病或精神異常者;②有嚴重認知、心理功能障礙者;③合并其他嚴重的軀體性疾病,如心、肝、肺疾病、惡性腫瘤、病情不穩定者;④存在卒中前疲勞。

1.2 方法

兩組患者干預時間均為自入院第2 天至出院后2 個月。對照組給予神經內科常規護理干預,包括提供舒適的病房環境;每日與患者溝通交流,了解患者心理變化;根據護理級別進行病情觀察;指導患者低鹽低脂飲食,保持健康的生活作息習慣;指導患者完成肢體功能康復鍛煉;根據醫囑規律用藥、定期復診等。

觀察組在對照組基礎上給予基于聚焦解決模式的護理干預。首先成立聚焦解決模式小組,由護士長擔任組長,1 名神經科醫師、1 名康復醫師、1 名卒中健康管理師,2 名主管護師、4 名護師作為組員,小組成員均經過聚焦解決模式理論培訓和實踐模擬操作。住院期間采用一對一的干預形式進行個體干預,首次干預為入院后2 d,以后每周干預2 次,每次干預20~40 min。出院后采用云隨訪管理平臺進行干預,出院后第1、4、8 周各干預一次。每次干預時間為15~30 min,評估患者居家自我管理情況并給予動態分析與指導,干預內容具體如下。①描述問題。與患者積極溝通,以通俗易懂的語言向患者介紹PSF 的病因、危害和疲勞監測的方法。引導患者講述患病后的心理感受及存在的困惑,以及自己在面對問題時的處理方式和想要得到的幫助,尋找患者所具有的解決該類問題的潛力和資源,適時給予肯定和鼓勵,增強患者戰勝疾病的信心。②構建具體可行的目標。在患者描述自身問題的基礎上,引導患者根據自己的思維方式并結合自身實際情況,制定合理、可行的目標。指導患者按照短期目標行動。如堅持每天走多少步,大聲朗讀多長時間,獨立穿衣、吃飯等。出院后繼續進行隨訪,檢查預定目標的實際完成情況,對患者取得的進步給予肯定和鼓舞,堅定患者繼續努力的信心。③探查例外。根據患者在患病期間出現的一些軀體、心理上的問題,如肢體活動障礙、社會角色改變、厭倦參與社交活動等問題,引導患者回憶過去是否有解決困難的成功經驗,鼓勵患者不斷探索解決問題的有效方法。幫助患者意識到只要采取積極的行動,結果是可以改善的,同時陪伴并幫助患者找到解決此類問題的有效方法,一起探尋奇跡的發生。④給予反饋。根據上述的探討,小組成員對實現的目標進行反饋。例如患者通過積極康復鍛煉,能夠自己穿衣、洗漱,提高了生活自理能力,大大降低了疲勞的程度。此時對患者做出的嘗試和努力,小組成員及時予以稱贊和鼓勵等正性反饋,調動患者的主觀能動性,增強其實現目標的信心。若效果不明顯,則查明原因并進行分析,與患者探討新的改變,及時優化干預方案。⑤評價進步。從患者日常生活能力、康復鍛煉依從性、情緒管理等方面進行評估,對患者解決問題取得的效果給予積極的評價和肯定,采用刻度化的提問技術與其探討進步的程度,幫助患者認清已取得的進步。同時進一步挖掘患者的技能和資源,制定下一步的目標。然后再認定、評價,如此反復,幫助患者朝著自己期望的目標前進,直至最大程度的康復。

1.3 觀察指標及評價標準

觀察兩組患者入院時及出院2 個月后的疲勞程度、神經功能缺損情況、殘疾程度和社會功能、自我效能感以及日常生活能力。①采用FSS[11]評估干預前后卒中后疲勞程度,量表共包括9 個條目,7 級評價,從1~7 分為“非常不同意”到“非常同意”。所有評價項目的總分相加后除以9 為最后得分。得分與疲勞程度呈正相關,總分≥4 分為感到疲勞。②采用美國國立衛生院卒中量表(National Institutes of Health Stroke Scale,NIHSS)[12]評估兩組干預前后患者的神經功能缺損情況,該量表共包括11 個條目,15 個子項目,總分0~42 分,評分越高表明神經功能缺損越嚴重。③采用Rankin 修訂量表(modified rankin scale,mRS)[13]評估兩組干預前后患者的殘疾程度和社會功能,總分0~6分,共7 個分值,評分越高表明殘疾程度越嚴重,對日常生活影響越高,社會功能越低。④自我效能:采用中文版腦卒中康復自我效能量表(stroke self-efficacy questionnaire,SSEQ)[14]進行評估,該量表分為活動功能和自我管理2 個維度,共計13 個條目。評分與自我效能感呈正相關。⑤日常生活能力:采用Barthel 指數(Barthel index,BI)[15]評定患者的生活能力,該量表共10 個項目,從“完全獨立”過渡到“完全依賴”分為4個等級,總分100 分,得分越高表明患者的生活能力越強。

1.4 統計學方法

采用SPSS 24.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料用均數±標準差(±s>)表示,兩組間比較采用t檢驗;計數資料用率表示,兩組間比較采用χ2檢驗;等級資料用秩和檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者干預前后FSS、NIHSS、mRS評分的比較

干預前,兩組患者FSS、NIHSS、mRS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組患者FSS、NIHSS、mRS評分低于干預前,且觀察組FSS、NIHSS、mRS評分低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

表1 兩組患者干預前后FSS、NIHSS、mRS評分的比較(分,±s>)

表1 兩組患者干預前后FSS、NIHSS、mRS評分的比較(分,±s>)

注 與同組干預前比較,aP<0.05;FSS:疲勞嚴重程度量表;NIHSS:美國國立衛生院卒中量表;mRS:Rankin 修訂量表

組別FSS干預前干預后NIHSS干預前干預后MRS干預前干預后觀察組(n=60)對照組(n=60)t 值P 值5.48±0.72 5.62±0.67 1.103 0.272 4.18±0.42a 4.35±0.32a 2.494 0.014 18.21±2.18 17.96±2.24 0.620 0.537 13.45±1.71a 14.18±1.56a 2.443 0.016 3.72±0.56 3.68±0.51 0.409 0.683 2.25±0.26a 2.79±0.31a 4.020 0.000

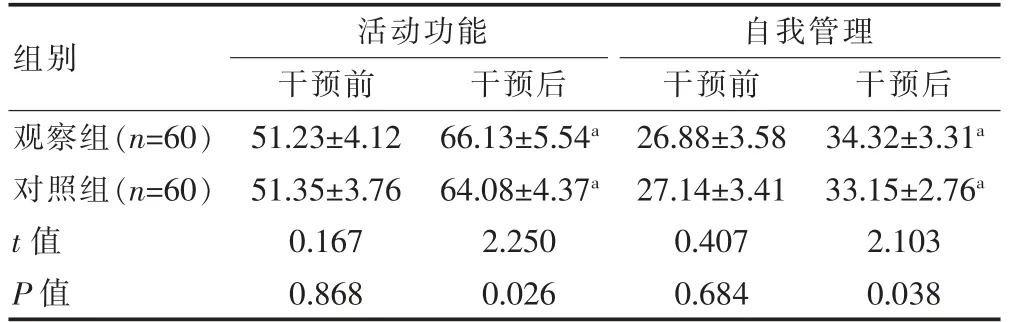

2.2 兩組患者干預前后SSEQ評分的比較

干預前,兩組患者活動功能效能評分、自我管理效能評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組患者活動功能效能評分、自我管理效能評分均高于干預前,且觀察組者活動功能效能評分、自我管理效能評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表2)。

表2 兩組患者干預前后SSEQ評分的比較(分,±s>)

表2 兩組患者干預前后SSEQ評分的比較(分,±s>)

注 與同組干預前比較,aP<0.05;SSEQ:腦卒中康復自我效能量表

組別活動功能干預前干預后自我管理干預前干預后觀察組(n=60)對照組(n=60)t 值P 值51.23±4.12 51.35±3.76 0.167 0.868 66.13±5.54a 64.08±4.37a 2.250 0.026 26.88±3.58 27.14±3.41 0.407 0.684 34.32±3.31a 33.15±2.76a 2.103 0.038

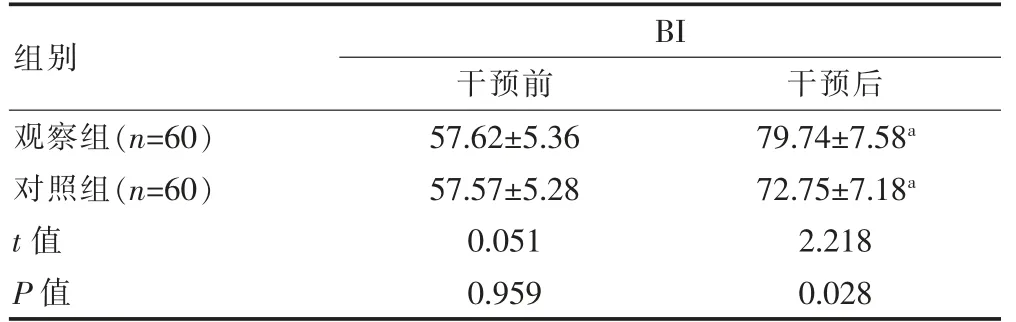

2.3 兩組患者干預前后BI評分比較

干預前,兩組患者BI評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);干預后,兩組患者BI評分均高于干預前,且觀察組的BI評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表3)。

表3 兩組患者干預前后BI評分比較(分,±s>)

表3 兩組患者干預前后BI評分比較(分,±s>)

注 與同組干預前比較,aP<0.05;BI:Barthel 指數

組別BI干預前干預后觀察組(n=60)對照組(n=60)t 值P 值57.62±5.36 57.57±5.28 0.051 0.959 79.74±7.58a 72.75±7.18a 2.218 0.028

3 討論

隨著我國人口老齡化現象的加重,腦卒中發病率呈逐年增長趨勢。1999年,Ingles 等[16]首次提出PSF這一概念,其認為這種疲勞癥狀是存在于腦卒中后的一種過度乏力或疲憊感的主觀體驗,其不僅表現為軀體疲勞、還表現為認知和社交疲勞,且不能通過休息緩解。近年來研究發現PSF 能明顯減少卒中患者回歸社會的機會,降低患者的生存質量,并且增加卒中幸存者的死亡率[17]。第6 版《最佳實踐建議:卒中后抑郁、認知、疲勞》[18]指出對PSF 應給予積極的干預方式減輕患者卒中后疲勞感。而在醫療活動中,護士是最大的醫療保健提供者,是與患者接觸最多的人群,患者的病情及心理變化應第一時間被護士關注并給予相應的干預措施。聚焦解決模式的護理干預是以護士為主導、以良好關系和不斷鼓勵為實施基礎,充分尊重個體、相信個體自身資源和力量的前提下,將解決問題的關注點集中于人的積極意義方面,最大化地挖掘個體的潛能、優勢和能力,與個體共同尋求有效的問題解決方案,從而達成個體所期望的結果[19]。

本研究結果顯示,干預后,觀察組FSS、NIHSS、mRS評分低于對照組(P<0.05),提示基于聚焦解決模式的護理干預應用于PSF 患者中,可降低PSF 患者疲勞嚴重程度,促進神經功能恢復,加快康復進程。這是因為在實施聚焦解決模式的干預過程中,住院期間通過良好溝通發現問題,根據病人健康需求和目標溝通設置了具體可行的目標,通過例外探查,激發患者的自身潛能,使患者充分意識到積極的行動對病情控制的重要性,使其能夠更好地規范自我管理行為,從而提升了病人解決問題的能力,增強了病人的康復動力。出院后充分利用互聯網的優勢實施遠程干預和專業隨訪,有效地實現了醫院和家庭的無縫銜接,使居家康復的PSF 患者在皮膚管理、良肢位擺放、吞咽障礙管理、語言功能鍛煉等方面更加規范,進而促進病人康復,達到個體最佳生存狀態[20]。

自我效能是指人們為了達到某項目標而克服各種困難表現出的信念及能力。本研究結果顯示,干預后,觀察組SSEQ、BI 各維度評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),提示基于聚焦解決模式的護理干預應用于PSF 患者中,可以提升患者的自我效能和生活自理能力,這與孟利敏等[21]研究結果具有一致性。究其原因,聚焦解決模式作為積極心理學背景下發展起來的一種新型干預模式[22],一方面在患者描述問題過程中,護理人員是以調動患者的積極意義為前提,引導患者形成主動思維方式,此時醫護人員及時給予肯定和鼓勵,使其主動學習卒中后疲勞相關知識,并培養其應對能力,有效改善其健康行為,使其感到自己可以達到預期目標[23];另一方面聚焦解決模式強調的是一種態度,即通過溫情管理方式走入患者的內心世界,使其感受到醫護人員的情感支持,從而激發患者主動參與自我管理,從而提高卒中后疲勞患者的康復依從性,通過不斷實施進行反饋、改進和評價,明顯提高了康復效果,提升了日常生活能力[24-25]。

綜上所述,基于聚焦解決模式的護理干預應用于卒中后疲勞患者中,可降低患者卒中后疲勞嚴重程度,促進神經功能恢復,加快康復進程,提升患者的自我效能和生活自理能力,值得臨床推廣。