改良中心靜脈導管在單孔胸腔鏡亞肺葉切除術后引流中的應用效果

姚 益 謝曉陽 李 季 楊彥輝 王 毅

重慶醫科大學附屬內江醫院 四川省內江市第一人民醫院胸心外科,四川內江 641000

肺癌是全世界發病率及致死率最高的惡性腫瘤[1]。目前胸腔鏡手術是治療首選方法[2-3]。隨著胸外科快速康復的推進,單孔胸腔鏡已成為微創肺外科學的新選擇[4-5]。但患者術后疼痛仍然明顯,其主要原因是術后安置的胸腔引流管導致[6]。隨著快速康復的推進,傳統28F 胸引管已不能滿足肺外科快速康復的需要。本研究使用中心靜脈導管替代常規引流管,并改良了導管縫合及固定方式,比較了其對單孔胸腔鏡亞肺葉切除圍手術期指標的影響,旨在為臨床單孔胸腔鏡肺癌術后引流的置管方式提供參考。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2015 年1 月至2020 年12 月于四川省內江市第一人民醫院胸心外科因肺部結節行亞肺葉切除術104例患者。納入標準:①根據中華醫學會肺癌臨床診療指南(2019 版)[2]亞肺葉切除標準行亞肺葉切除術(楔形或肺段切除術);②臨床資料完整,患者及其家屬同意參加此研究。排除標準:①術前合肺部感染、結核及肺以外其他部位腫瘤。②術中改變手術方式;③術后因并發癥而二次手術。最終納入104例行單孔亞肺葉切除術患者,按引流管留置方式不同分為觀察組56例,對照組48例。本研究通過醫院醫學倫理委員會審查。

1.2 手術處理

所有患者行患側的腋前線第4 或5 肋間作3~5 cm 長手術切口行手術操作及觀察。術中探查病變具體位置后,行肺楔形切除或精準肺段切除術,手術流程根據術中具體情況決定。肺癌患者清掃或采樣肺門及縱隔淋巴結。對照組:術后于手術切口置入硅膠引流管(28F),絲線縫合關閉肌層及皮下層,鈦絲縫合皮膚后于引流管兩側絲線全層縫合皮膚外固定導管,絲線U 形縫合留置預留線拔管時封閉引流管口(圖1A)。觀察組:術后于手術切口安置中心靜脈導管(8F),導管前段約8 cm 剪4~5 個側孔。同樣絲線關閉肌肉層及皮下層,引流管兩側分別皮下預先縫合一針可吸收縫合線以備固定導管,皮膚以鈦絲行皮內美容縫合,預先留置的可吸收線固定導管且放棄留置預留線(圖1B)。術后根據視覺模擬評分法(visual analogue scale,VAS)>6 分給予靜脈止痛。拔管指標:術后引流量<200 ml/d,肺壓縮≤20%,無明顯漏氣復查胸片排除引流管堵塞后拔出引流管[7]。術后1 個月統計切口瘢痕形成情況(圖1C~D)。

1.3 觀察指標

對兩組患者術前臨床資料、手術相關指標進行統計學分析。比較分析術后相關指標、術后并發癥等。采用VAS 量表,分別于術后12、24、48 h 及拔管時進行評分,總分0~10 分[8]。

1.4 統計學方法

使用SPSS 25.0 對所得數據進行統計學分析,計量資料采用均數±標準差(±s)表示,比較采用t 檢驗非正態分布的采用中位數和四分位數[M(P25,P75)],比較采用非參數檢驗;計數資料采用例數和百分比表示,組間比較采用χ2檢驗或Fisher 確切概率法。等級資料采用秩和檢驗。以P <0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組臨床資料及手術相關指標比較

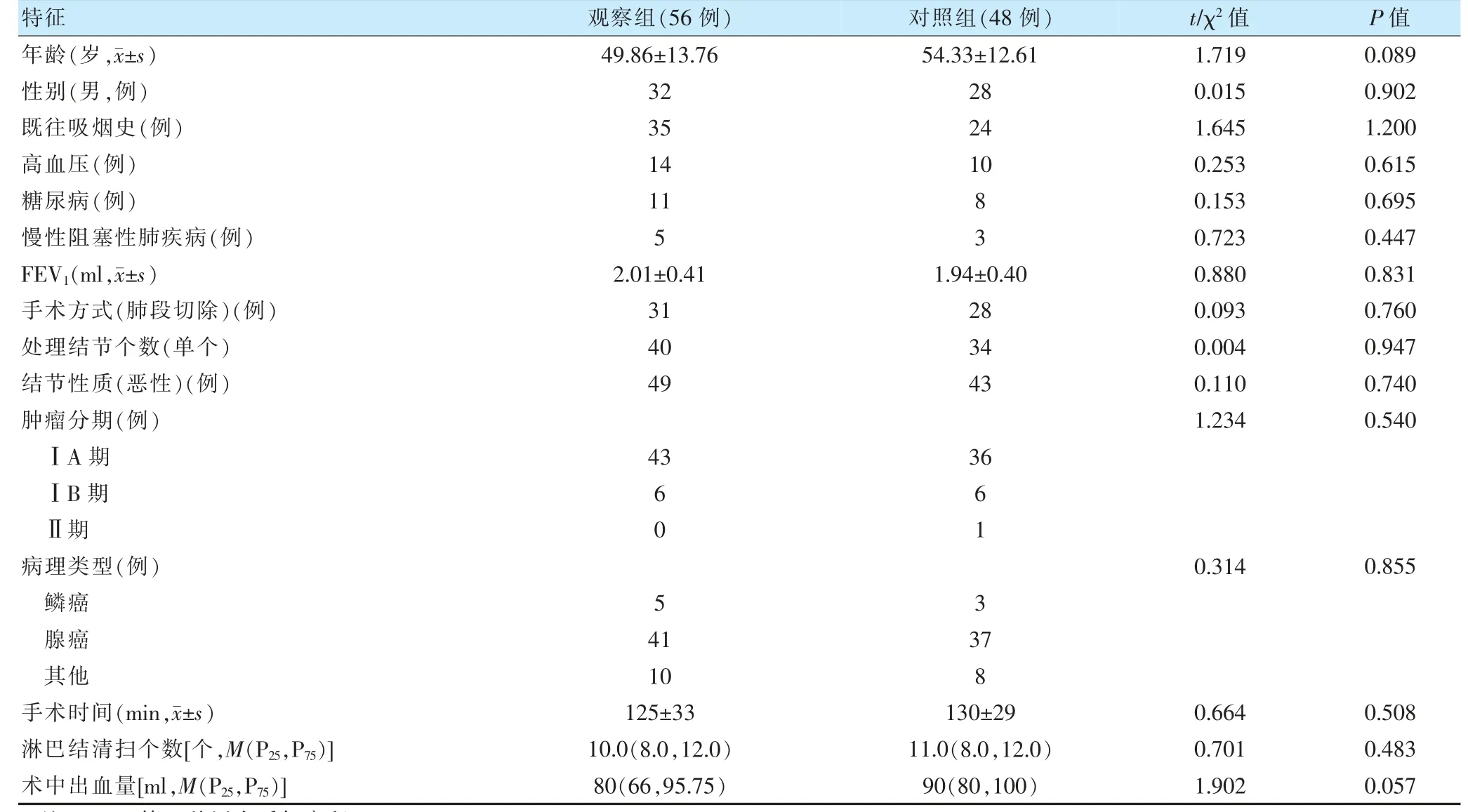

兩組年齡、性別、吸煙史、術前基礎疾病、第1 秒用力呼氣容積(forced expiratory volume in one second,FEV1)比較,差異無統計學意義(P >0.05)。兩組結節性質、腫瘤分期、病理類型、手術方式、手術時間、平均淋巴結清掃個數、術中出血量比較,差異無統計學意義(P >0.05)。見表1。

表1 兩組臨床資料及手術相關指標比較

2.2 兩組術后相關指標比較

觀察組術后總引流量小于對照組,胸引管留置時間、住院日短于對照組,人均止痛藥使用次數少于對照組,住院費用低于對照組,差異均有統計學意義(P <0.05)。觀察組手術切口瘢痕形成率低于對照組,對切口滿意度高于對照組,差異有統計學意義 (P <0.05)。見表2。

表2 兩組術后相關指標比較

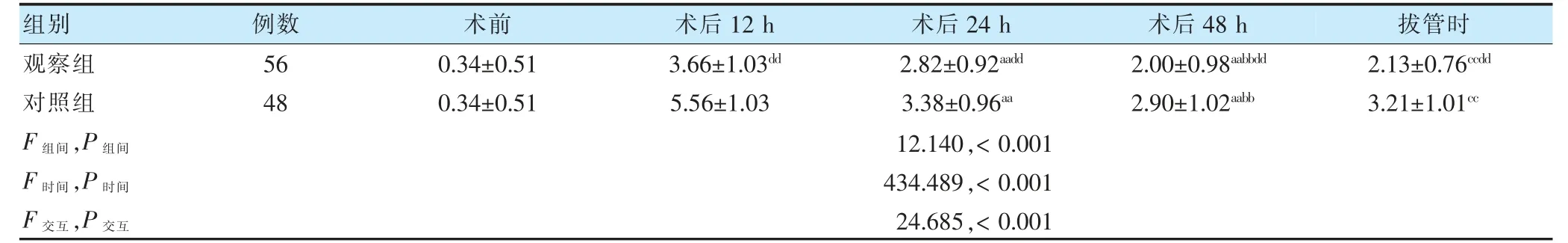

2.3 兩組手術前后VAS 評分比較

整體分析發現:兩組組間、時間及交互作用比較,差異均有統計學意義(P <0.05)。進一步兩兩比較,組內比較:術后48 h VAS 評分低于術后24、12 h,術后24 h VAS 評分低于術后12 h,拔管時VAS 評分高于術后48 h,差異均有統計學意義(P <0.05);組間比較:兩組術前VAS 評分比較,差異無統計學意義(P >0.05)。觀察組術后12、24、48 h 及拔管時VAS 評分均低于對照組,差異均有統計學意義(P <0.05)。見表3。

表3 兩組手術前后VAS 評分比較(分,±s)

表3 兩組手術前后VAS 評分比較(分,±s)

注 與本組術后12 h 比較,aaP <0.01;與本組術后24 h 比較,bbP <0.01;與本組術后48 h 比較,ccP <0.01;與對照組同時間點比較,ddP <0.01。VAS:視覺模擬評分法

2.4 兩組術后并發癥比較

兩組術后并發癥總發生例數比較,差異無統計學意義(P >0.05)。見表4。

表4 兩組術后并發癥比較(例)

3 討論

我國是肺癌高發區,隨著外科器械的進步,胸腔鏡手術已成為肺癌外科治療的主流方式[3,9]。近年來,單孔胸腔鏡逐步取代多孔胸腔鏡并在臨床中取得一定的效果[4-5],目前已有單孔胸腔鏡應用于復雜肺手術的報道,如袖式切除[10]、肺血管重建[11]。術后胸腔閉式引流對于胸部手術至關重要,而傳統的胸腔閉式引流引流管較粗及引流管固定線牽拉皮膚導致術后疼痛劇烈的缺點已不能滿足加速康復胸外科減輕術后疼痛、改善患者預后的目標[12]。

因此,肺外科對胸腔閉式引流方式也在不斷的改進。術后引流管的留置逐漸從多根轉變為單根[13-16],引流管管徑也從36F 逐漸轉變到28F、8F,甚至免管[17-19],但胸外科手術指南中指出胸引管對大多數胸科術后仍是必不可少的[20]。雖然引流管數量減少、管徑減小在一定程度上減輕了術后疼痛,但臨床往往忽視了縫合方式及引流管固定方式對患者快速康復的影響。有研究發現,采用皮內縫合并固定導管較采用傳統的皮膚全層縫合固定引流管并留下預置線的方式,美觀度具有明顯優勢[21-22]、并發癥更少[23]。本研究應用的8F中心靜脈導管質地柔然,管徑較細,已有學者應用于胸腔穿刺引流并收到良好效果[24]。同時本研究還改良了導管的固定方式,觀察組預先在引流管兩側的皮下層留置的可吸收縫線固定導管,而不是常規全層縫合于神經分布豐富的皮膚。本研究總體結果顯示:與對照組比較,觀察組術后總引流量、胸引管留置時間、人均止痛藥使用次數、平均住院日、平住院費用均顯著降低。并且與前期研究結果一致[21-23,25],觀察組拔管時舒適度更好,術后切口瘢痕形成更小(圖1 C~D),而兩組并發癥發生率差異無統計學意義(P >0.05)。分析原因:①這可能與中心靜脈導管管徑細小,對肋間神經刺激減輕,皮下縫合導管固定線無張力固定導管,減輕了導管固定線對皮膚的牽拉[6,11,26-27]。②常規硅膠引流管質地較硬,長期刺激胸膜可使胸膜滲出物增加阻礙余肺復張。③觀察組無預留線,拔管后切口皮膚對合良好,避免了預置線打結后皮膚缺血壞死,降低了切口愈合不良概率,美觀度、滿意度明顯提升[21-23,25,28-30]。這也提示,即使在單孔胸腔鏡肺段切除這一難度較高的胸外科手術中,術后留置中心靜脈導管同樣安全可行,可達到常規粗管徑引流管相同的臨床效果且更具優勢。

這項研究存在一定的局限性。本研究納入選擇行亞肺葉切除術的患者且樣本量較少,而改良中心靜脈導管對于行肺葉切除的患者是否同樣的臨床效果還需進一步擴大樣本量研究。