文物建筑保護中虛擬現實技術的應用研究

——以西大街耶穌圣心堂為例

祝 筍 袁趙蔓

中華民族文化歷史源遠流長,是民族的血脈,作為其物質實體而體現的文物建筑更是文化傳承中的“見證者”。近年來,中國經濟快速增長,城市的開發規模逐步擴大,影響了文物建筑保護修繕工程,快速的生活節奏也促使人們對文化生活追求的提升,這也提高了城市內文物建筑保護的要求,與此同時,文物建筑保護與城市開發之間的矛盾與日俱增,如何尋找其中的平衡點,成為了文物建筑保護工作者需要共同探討的課題。

在互聯網信息技術飛速發展的時代,計算機技術已成為當今社會不可或缺的部分,其中虛擬現實憑借其新穎的數字化人機交互技術,已慢慢融入人們的生活。在文物建筑保護領域,虛擬現實技術也在開疆擴土。

1 當前文物建筑保護中存在的問題

(1)城市快速發展帶來的文物建筑環境破壞

文物建筑的歷史環境是絕對的,在歷史更迭中已發生多次變化,且在相對的現狀環境不斷變化過程中,周邊景觀、建筑都在顏色、高度、距離等方面不同程度地影響著文物建筑本體,在涉及文物建筑建設控制地帶建設項目文物影響評估方案得到重視前,城市發展往往忽略了文物建筑周圍環境對本體造成的影響,導致如今出現了許多文物建筑本體與周圍環境格格不入的反面案例,讓文物建筑完全跳脫于城市環境,違背了保護文物環境的初衷。

(2)不恰當的重建與修繕破壞原有建筑風貌

“修繕不等于保護。它可能是一種保護措施,也可能是一種破壞。”[1]許多建筑師在進行文物建筑保護時常在“做設計”,以當代的審美人為改變建筑風貌以達到文物建筑“理想”中的模樣,其結果有時會導致“假古董”的出現。

(3)后期開發導致的一系列人為破壞

在博物館展覽式文物建筑中,大部分僅開放建筑的部分空間,參觀者只能跟隨導游的講解沿著既定路線觀看,多為走馬觀花式,甚至常常出現文物遭到“到此一游”的破壞。而封閉的保護建筑中,文物保護建筑徹底隔絕了與社會間的聯系,失去了社會價值與歷史價值。在全面開放的文物保護建筑中,自由的開發模式極其考驗功能使用者的文物建筑保護意識,稍不注意可能會造成無法逆轉的破壞。

可見,除自然因素外,人為的破壞在各方面均可造成文物保護建筑的損壞,我們必須充分利用科學技術對文物建筑進行恰當的保護與利用。而此時,虛擬現實技術憑借其卓越的沉浸感與交互能力展露頭面,利用虛擬現實技術在文物建筑保護中的研究成果也逐步增多,因此,將虛擬現實技術與文物建筑保護相結合也是完善文物建筑保護方法的重要渠道之一。

2 文物建筑保護中虛擬現實技術應用現狀

2.1 “V故宮”

“V”故宮是利用數字化技術對故宮建筑的形式、結構、裝飾等多方面信息進行系統、準確地采集和再現,并以虛擬現實(VR)作品的形式公開展示;是集合故宮博物院自2000年以來積累的文化遺產優質數據資源,以三維數據可視化為主要手段,高擬真度再現的紫禁城。

以“養心殿”為例,研究所將故宮博物院維修時所積累的數據利用計算機圖形技術轉化為虛擬三維空間,在虛擬現實的沉浸體驗下,近距離欣賞養心殿精妙的設計,除正殿的空間外,還可進入兩端的東西暖閣及其他配殿,在空間體驗上,研究人員能以人本視角進行觀察,加深研究者對其工字型空間的認知;其次,對于養心殿的材質、細節,在虛擬現實空間中有了更清晰的體現,借助大量的真實數據與計算機圖形技術,能夠真實還原明清時期殿內的景象,從而使原本需封閉保護或已消逝的物品能夠再次呈現(圖1)。

圖1 養心殿正殿VR內景

2.2 巴黎圣母院:時光倒流

2019年4月15日晚,巴黎圣母院屋頂起火,2/3的屋頂燒毀,對于法國乃至整個歐洲的中世紀文明都是一種前所未有的沖擊,現實中的巴黎圣母院雖已逝去,但虛擬世界中還剩下一片凈土。該事件過后,由法國游戲公司育碧提供協助,Ubisoft公司所制作的“巴黎圣母院:時光倒流”項目,將曾經的巴黎圣母院永久保留在了VR虛擬空間中,該空間是經過多名歷史學家的指導,歷經5000個工時精雕細琢得到的完全3D重建的巴黎圣母院。根據這一廣受贊譽的模型而打造出的虛擬現實之旅,可讓大家從多個角度參觀游覽,甚至踏足一些未向公眾開放的區域(圖2)。最終,觀賞者將乘坐熱氣球飄上大教堂的尖頂,俯瞰腳下栩栩如生、波瀾壯闊的18世紀巴黎。在4~9m2的區域內,參觀者可以四下觀看、略微移步,從多個角度欣賞這一建筑奇觀。在參觀的同時,還能欣賞著名的卡瓦勒-科爾管風琴演奏巴赫的名曲。

圖2 虛擬空間中的巴黎圣母院

3 虛擬現實技術

3.1 虛擬現實技術概念

虛擬現實(Virtual Reality,縮寫VR)技術,又稱虛擬環境或靈鏡技術,是一種利用電腦模擬產生一個全新三維虛擬世界的高技術模擬系統。通過電腦的復雜運算,能夠提供給用戶三維世界影像傳回的臨場感,即所謂身臨其境的感受,包括視覺、聽覺、觸覺等多種感官,也能讓用戶突破真實世界的物理定律觀察新三維空間內的事物。該技術集成了電腦圖形、電腦仿真、人工智能、感應、顯示及網絡并行處理等技術的最新發展成果,目前已經逐漸應用于影視娛樂、教育、設計、醫療、軍事等方面。

3.2 虛擬現實技術特征

1993 年,美國科學家Burdea G.和Philippe Coiffet在“Virtual Reality systems and Application”文中,首次提出了虛擬現實技術的“3I”特征,即“虛擬現實技術的三角形”,分別是沉浸性(Immersion)、交互性(Interaction)和想象性(Imagination)(表1),這三大特征的概述沿用至今。

表1 VR特征

(1)沉浸性

沉浸性為虛擬現實技術最主要的特征,借助可穿戴的虛擬現實頭戴式顯示設備(簡稱“VR頭顯”),對外界的視覺、聽覺產生封閉,通過各項傳感設備與電腦間的運算,引導用戶產生新的感知系統,使用戶感覺如同進入另一個“真實”的世界。

(2)交互性

與傳統的通過鼠標、鍵盤與計算機系統產生交互作用不同,虛擬現實技術的交互是基于各項傳感設備的協同作用產生的,用戶借助穿戴式傳感設備,模擬現實世界中的種種動作與行為使虛擬世界的環境做出相應反饋,如撿起掉落的物品或攀爬等動作。該特性本質上進一步加強了虛擬現實中的臨場感,強調其沉浸性。

(3)想象性

想象性則是充分發揮計算機創造虛擬世界的優勢,既可創建與現實世界相似的虛擬環境,也可利用想象性創造新的三維空間環境,充分體現“虛擬”的特點,從而啟發用戶的創造性思維。

4 圣心堂文物建筑保護中虛擬現實技術的具體應用

4.1 西大街耶穌圣心堂現狀分析

武漢市西大街耶穌圣心堂(簡稱“圣心堂”)位于漢陽區歸元寺片區的西大街182號(圖3),該教堂于1940年—1941年建成于西大街上,分管了漢陽近郊各處的教務,最終于1958年停止宗教活動。全國第三次文物普查時將西大街耶穌圣心堂列入不可移動文物,2018年該建筑被武漢市人民政府評為優秀歷史建筑。

圖3 西大街耶穌圣心堂區位示意圖

圣心堂為一棟兩層樓的西式建筑,四坡頂(圖4),建筑通面闊14.58m,通進深8.76m,占地面積128.61m2,建筑面積為257.22m2。由于年代久遠、欠缺保護,整體保存質量一般,目前建筑室內無人居住,處于廢棄狀態,根據現場勘查,圣心堂殘損部位基本歸為臺基、地面、墻體、屋面、裝飾五部分,均存在不同程度風化與破損(表2),根據建筑結構可見該建筑后期人為改造痕跡明顯,建筑原有平面布局及立面風貌損壞嚴重。

圖4 西大街耶穌圣心堂鳥瞰圖

表2 圣心堂殘損現狀

4.2 文物建筑保護方案與虛擬現實結合框架

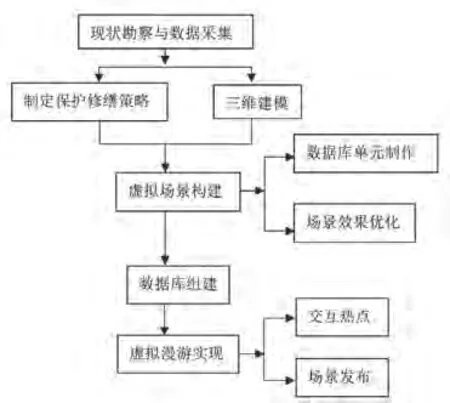

應用虛擬現實技術進行的文物建筑保護以計算機圖形學為基礎,根據前期現狀勘察與數據的測量,在此基礎上采用SketchUp等軟件進行基礎建模,同時根據制定的保護修繕策略對建筑風貌進行還原,并將現狀照片與對應部位的修繕策略制作為實體模型與貼圖的形式進行單獨保存。完成建模后,按照不同修繕節點對模型導入M ARS系統完成數據庫內每個單元的制作,其中也包括虛擬場景中場景、光影、材質等效果的調節,最后在VENUS系統內完成數據庫的組裝,并加入交互節點,完成對整個圣心堂保護方案與修繕效果的可視化呈現(圖5)。

圖5 圣心堂文物建筑保護虛擬現實結合框架圖

4.3 圣心堂虛擬場景與可視化數據庫組建

在圣心堂虛擬場景的構建中,根據對建筑本體現狀的殘損評估與結構檢查,在場景中拆除了建筑的附加部分,并恢復了建筑立面的門窗形制,全面翻新了原本酥堿、殘破的瓦面構件,賦予了新的排水系統。因史料文獻的缺失,對于文物保護建筑所在的西大街原始風貌已無從考證,又考慮到圣心堂現規劃于遠洋歸元寺商業片區內,后期新建的商業建筑可能對其建筑立面風貌產生不利影響,故虛擬場景中的建筑環境回歸于原始的自然環境,僅突顯圣心堂文物建筑本體,用自然植物進行襯托與點綴(圖6)。

圖6 圣心堂修繕效果

圣心堂修繕策略的可視化數據庫單元制作需將建筑現狀殘損評估與相應的修繕部位進行匹配,利用建模與Mars系統將其轉換為可視化單元,將其與圣心堂修繕效果放置于同一虛擬場景中,從而達到了在觀察建筑相應部位修繕效果的同時可以直接閱覽該部位的建筑原狀與修繕策略(表3)。在完成數據單元后,需借助Venus系統將單元組合為數據庫(圖7),將單元分別導入預覽界面中,使用其熱點功能完成各單元的切換,從而使其集中于整體修繕效果場景內,形成可視化庫。

圖7 VENUS中可視化數據庫形成

表3 圣心堂各部位修繕方法與可視化數據庫呈現

4.4 圣心堂文物建筑保護虛擬現實方案發布

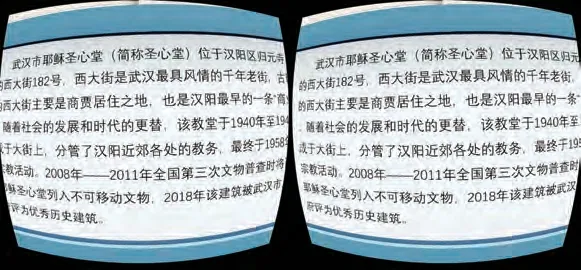

獨立的圣心堂文物建筑保護策略數據庫僅能呈現修繕措施與效果部分,可借助Venus系統的熱點功能將圣心堂的建筑背景、保護價值等文化信息以類似的方式組織一體(圖8),并增設自由的觀察角度與語音解說背景,形成一套不同于紙質圖文的可視化文物建筑保護方案。最后通過Venus系統的發布功能,可將整套可視化方案移植至移動端與PC端,在移動端通過VR眼鏡盒子與手機的組合,便可達到沉浸式的觀察效果(圖9)。至此,圣心堂文物建筑的保護修繕方案即濃縮為一套可視化程序文件,隨時在手機或電腦端查看。

圖8 圣心堂背景介紹(圖為手機端VR左右眼展示效果)

圖9 移動端觀察圣心堂修繕效果

5 虛擬現實技術的應用價值辨析

5.1 可視化數據的保存

針對城市快速發展帶來的文物建筑環境破壞與不恰當的重建與修繕破壞原有建筑風貌的問題,通過虛擬現實技術形成的可視化數據庫即可較好地應對該問題。虛擬場景中的建筑環境將不受現實環境的限制,可選擇根據歷史風貌還原或新建有利于文物保護建筑的環境,充分發揮虛擬現實技術的想象性。針對建筑本身的破壞性修繕,也可在計算機圖形中反復修改確認,“所見即所得”的可視化數據庫觀察方式也能直觀地體現修繕細節,反映問題,方便保存的同時也能使保護單位之間的交流更加直觀、快捷,有效避免溝通中容易出現的理解性誤差。

5.2 提升公眾文物建筑保護參與度

借助虛擬現實的沉浸性,可使文物建筑保護工作者或群眾跨越時間與地域的限制以人本視角體會真實的建筑空間,且文物保護建筑的空間可達性極高,能產生與實物截然不同的觀察體驗,這是旅游實地景點無法比擬的,同時也解決了建筑在后期利用時產生的人為破壞問題;虛擬現實的交互性則使文物保護建筑有了多樣化的呈現方式,將文物建筑保護方案以可視化的方式呈現使原本充滿專業技術性的修繕內容通俗易懂,在沉浸體驗的過程中以故事敘述的方式漸進了解文物保護建筑的背景、修繕前狀態、修繕方法與修繕效果,降低了了解文物建筑保護知識的門檻,從而提升公眾文物建筑保護參與度。

結語

通過對西大街耶穌圣心堂文物建筑保護的應用,可見虛擬現實技術對文物建筑進行保護具有重大的使用價值和歷史意義。然而,將虛擬現實技術廣泛應用于文物建筑保護仍面臨多方面挑戰,如建立文物建筑相關數據庫需要集合各方向科研力量,虛擬現實技術對多專業的高技術人才的要求稀缺,軟件與硬件方面發展帶來性能體驗上的限制,且虛擬現實文物保護在我國尚沒有形成一套完整的理論體系等。但隨著科技和產業業態的持續發展對虛擬現實概念的不斷演進,以及國家對文物建筑保護規范的不斷完善,VR技術在文物建筑保護領域中的應用也將從專業實驗室走入尋常建筑保護體系中,利用VR技術的優勢,實現對文物建筑最大化的保護、利用、傳承與發展。

資料來源:

表1,圖2:圖片來自網絡;

文中其余圖片均為作者自攝、自繪。