基于AHP的城市開放空間包容性研究方法探析

王宇光 楊豪中

1 城市開放空間包容性的雙重含義

在工業設計、環境設計、軟件設計等各個領域中,包容性設計理念都存在著深遠影響。標準BS7000—6關于包容性設計的定義:“一種不需要適應或特別設計,而使主流產品和服務能為盡可能多的用戶所使用的設計方法和過程”[1]相對于“無障礙設計”的進步之處在于,包容性設計更加強調了使用者需求的多樣性和差異性,“無障礙設計”是為殘障用戶提供的輔助用品,而“包容性設計”則是為更廣泛群體提供的主流產品[2]。

城市開放空間包容性研究的一個重要前提是辨析該領域的包容性與其他設計領域包容性的差異。城市開放空間相對于工業產品、軟件應用等,其特殊性主要體現在兩個方面:城市開放空間的公共屬性以及空間、時間等物理條件的更強限制性。前者意味著城市開放空間作為一種社會資源,應當服務于差異化需求頻現的公眾群體而非某一類特殊群體。而后者是指個體在城市開放空間使用過程中相對于某工業產品或手機應用等會更受制于空間和時間等物理條件的限制,這種限制從一定程度上突顯了城市開放空間作為社會資源的有限程度。“公共性”和“強限制性”影響下,城市開放空間的使用場景更多是“共享”狀態而非“獨占”,在該領域的包容性實踐和研究不僅要考慮空間本身對于使用者的包容性,還應該考慮空間內不同使用者之間的包容性。

介此,城市開放空間的包容性可以歸納為兩層含義:

第一層,物質空間環境于人的包容性。城市開放空間作為居民公共活動的物質載體,空間環境本身對于使用者的包容性是實現包容性價值觀的基礎。該層面的包容性研究也是國內研究現狀的主要側重點,相關論文聚焦于探討城市開放空間環境于某類弱勢群體的關系、空間環境于某類弱勢群體的適應性設計,且老年人和殘障人士相關研究占主要地位。

第二層,場地中人與人的包容性。該層面的研究主要在探討空間中使用者需求的差異以及不同需求間的關系,物質空間環境的設計能夠引導使用者行為,而具有包容性的場地則應當合理地緩解不同群體差異化需求間的潛在矛盾。國內在該層面的研究略顯不足,一方面對于研究對象的分類以及各類群體需求特征的研究有待進一步精細化,另一方面在于缺少關于不同群體需求差異的對比研究。

2 包容性城市開放空間踐面臨的挑戰

2.1 公平與效率的博弈

老年醫學教授Bernard Isaacs說過:“為年輕人設計你就排除了老年人,而為老年人設計你將包容年輕人。”[3]但對于現實的城市開放空間而言,不同群體需求是同時間和空間內共存的,因此,其關系也是復雜化的。城市開放空間的“共享”狀態要求我們應當對包容性設計中的“用戶金字塔”①理論進行反思,老年人與年輕人需求有著潛在的矛盾,上述論斷是默認將年輕人需求放置在一個可妥協的地位。而城市開放空間作為一種公共的社會資源,不僅要考慮實現社會的公平性還要考慮其作為資源被使用的效率,當老年人不需要使用的場地依然在套用“金字塔”理論進行設計,那么它既不能體現對使用者的尊重,且難以實現有效的被利用。可以說,包容性設計并不以失能者為中心,而是通過合理降低能力要求,提升在不同情境下廣泛客戶群體的產品體驗[4]。相對于西方國家,我國的城市人口密度更高,城市開放空間資源也更顯稀缺,公平與效率之間的博弈尤為明顯。城市開放空間一方面作為體現社會價值觀的“舞臺”,一方面作為社會活動的重要空間載體,兩者之間關系的平衡便顯得更為重要。

2.2 差異化需求與包容性的矛盾

《包容性的城市設計》和《包容性設計:中國檔案》兩本專著中都指出了包容性設計的局限性[5-6],對于城市開放空間而言,這種局限性主要體現在需求的差異性和包容性兩者之間的矛盾上。包容性要求城市開放空間服務更多類型的群體,而這些群體之間的需求又存在差異化性甚至矛盾性。一個能夠完全滿足所有人需求的城市開放空間只能是一種理想存在,而一味追求“大而無外”的理想狀態將導致空間服務對象模糊,場地屬性不明確,場地特征平庸化,更嚴重者則甚至難以讓任何一類使用者樂于其中。從“包容性設計”的定義中也可以看到“使主流產品和服務能為盡可能多的用戶所使用”中選用“盡可能”一詞來顯示對兩者矛盾的妥協。如何協調不同使用者的差異化需求,進而讓城市開放空間具有最大程度包容性是城市開放空間包容性研究將面臨的持續性挑戰。

2.3 從理念到應用的障礙

當城市開放空間只從“第一層”含義去探討物質空間對于某一類弱勢的包容性時,上述兩類挑戰會被無形的消解,但現實中的城市開放空間要實現真正的包容性就不得不面對“第二層”含義中場地內不同使用者之間的包容性關系。后者研究的不足也在一定程度上反映了包容性設計從理念到實踐面臨的障礙,當下研究提出的包容性策略或原則所提出的“靈活性”、“多樣性”、“可選擇性”[7-8]等都是在圍繞包容性本身進行解答,而從理念到應用的障礙更體現在缺少“為盡可能多的用戶所使用”中關于“盡可能”的依據和標準。即,缺少對同一時空內不同使用者需求差異關系和差異程度的深入了解與量化分析。

3 AHP量化研究于城市開放空間包容性研究的意義

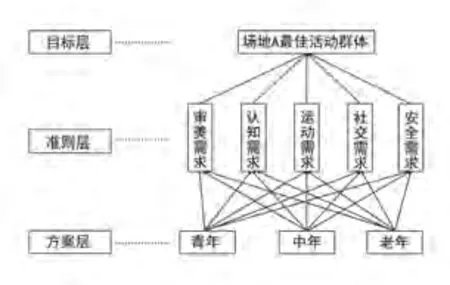

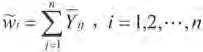

AHP(Analytic Hierarchy Process)層次分析法是Thomas L.Saaty教授于20世紀70年代提出的一種適用的多準則決策方法,它把一個復雜的決策問題表示為一個有序的遞階層次結構,并通過人們的主觀判斷和科學計算得出備選方案的優劣順序[9]。AHP通過定性分析與定量分析相結合的方式,以復雜問題先分解再綜合的系統思路來進行分析,其工作程序可以歸納為:系統、要素、層次、矩陣、權重五個部分(圖1)。

在城市開放空間不同群體間的包容性分析過程中,層次分析法的運用體現出兩個方面的優勢。首先,使用者需求的層次性特征和AHP基于次序關系的分析邏輯具有一致性。在馬斯洛的動機理論中,人類的基本需要被分為:生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要和自我實現需要五個層次,滿足低層次需要的訴求會優先于滿足高層次需要的訴求,并以此形成遞進關系[10]。城市開放空間中使用者的需求可以被視為動機理論在具體場景中所展示出的具體現象,這種現象雖然不能完全體現出人類需求根源的規律,但也依然遵循了層級性的遞進特征。層次分析法中的重要環節就是依據影響因素的次序關系去計算權重,需求的層級性和這種邏輯在很大程度上存在著契合,因此,此類研究也更便于利用AHP進行分析。其次,城市開放空間的使用需求具有很強的主觀性和復雜性,不同使用者其生理機能、知識背景、興趣偏好等的不同都會影響到其使用需求的具體表現。而層次分析法可以有效地將這種只能定性的主觀需求數據轉化為以需求次序關系為依據的定量化研究,且通過對復雜問題的拆解和再整合來進行更具科學性的分析研究。

層次分析法的運用可以進一步推進需求差異性的精細化分析,為城市開放空間的包容性研究提供了一種觀察各群體需求偏好和需求差異程度的量化研究方法,它為城市開放空間包容研究以及包容性程度判斷度提供了更具科學性的判斷依據。

4 AHP于城市開放空間包容性研究的方法與示例

4.1 層次分析模型建構

城市開放空間包容性研究中AHP的層次分析模型的基本模型可以分為三層:目標層,即載體中最適宜使用群體;準則層,即空間中所提供的各類功能;方案層,不同的使用群體。值得注意的是,層次分析模型建構的目的在于分析不同使用群體對于某活動載體需求偏好特征,并不只是求得最適宜使用者的最終決策。目標層中的載體可以是某個城市開放空間場所,但不限于此,也可以是以開放空間中的具體環境要素或設施。準則層中的各類功能要素應當依據具體的研究對象進行分類,也可根據需要增加子準則層。方案層中的不同使用群體應當依據具體的研究內容與所針對的研究問題進行分類,例如,以年齡層、活動能力、性別等進行分類。

本文以西安蓮湖公園內某活動場地(場地A)為例,目標層為:該場地最適宜使用群體,準則層設定包含:審美需求、認知需求、運動需求、社交需求、安全需求五項。方案層則以年齡段選擇了青年、中年、老年三類人群。層析分析模型如圖2所示。

圖2 示例層次分析模型

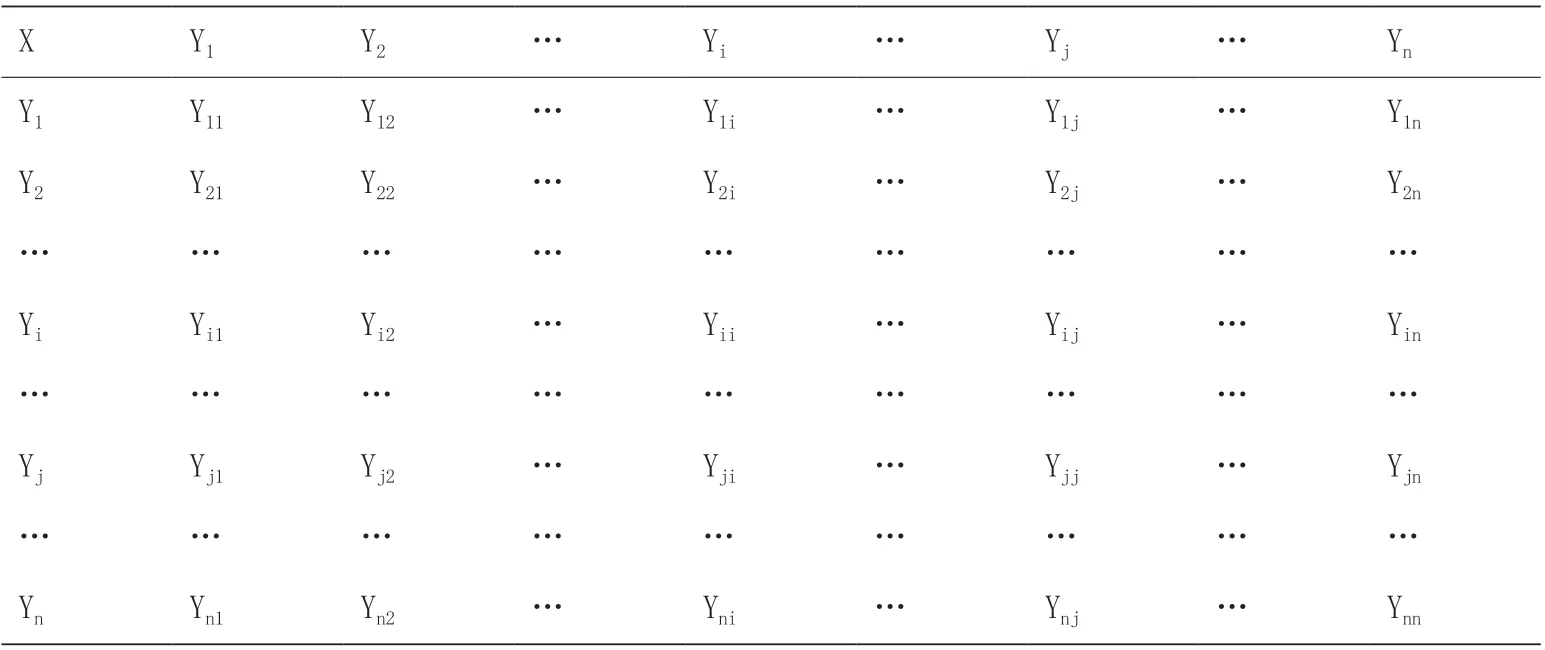

4.2 判斷矩陣與權重

判斷矩陣的建立是層次分析法過程中的重要步驟[11],建立判斷矩陣的目的在于通過對同一層次中的各個要素進行兩兩相互重要程度比較,進而計算各要素的重要程度權重。判斷矩陣建構方式如表1所示。其中,Yij表示要素Yi與要素Yj對于目標X而言的相對重要性程度。

表1 判斷矩陣建構方式

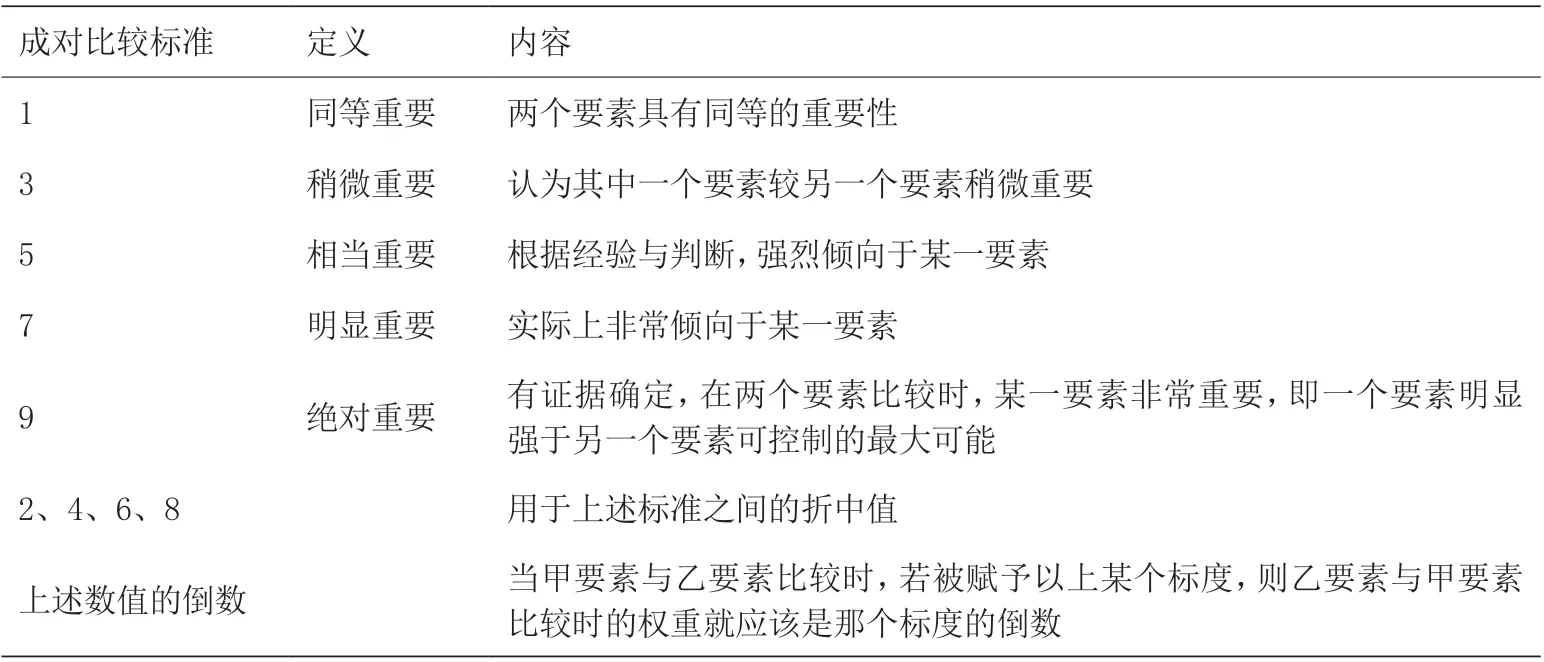

相對重要性程度數值則依據AHP評價尺度進行判斷,如表2所示。

表2 AHP評價尺度

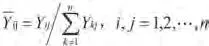

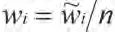

以表1為例,矩陣X中指標權重計算過程如下:

步驟1:X中元素按列歸一化,即求

步驟2:將歸一化后的矩陣的同一行的各列相加,即

步驟3:將相加后的向量除以n即得權重向量,即

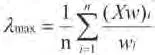

步驟4:計算最大特征根為,

其中,(Xw)i為向量Xw的第i個分量。

步驟5:一致性檢測,AHP中的矩陣基于主觀判斷比較,為確保主觀比較的邏輯合理性,所構建的判斷矩陣需要通過一致性檢測。

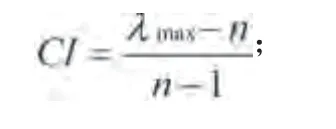

一致性指標CI(consistency index):

一致性比率CR(consistency ratio):

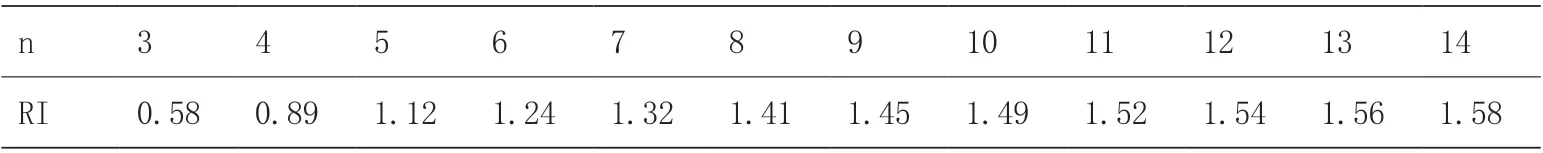

RI為隨機一致性指標,不同的指標數量(n)對應著不同RI值(表3)。當CR<0.1時,認定一致性通過,反之則需要對比較判斷矩陣數值進行修正。

表3 隨機一致性指標

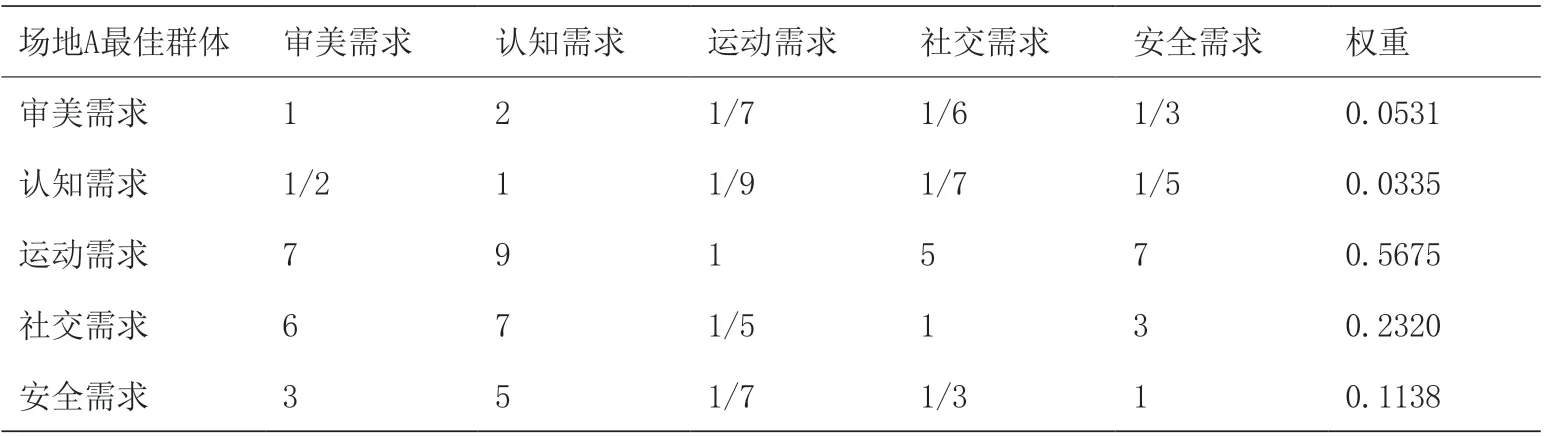

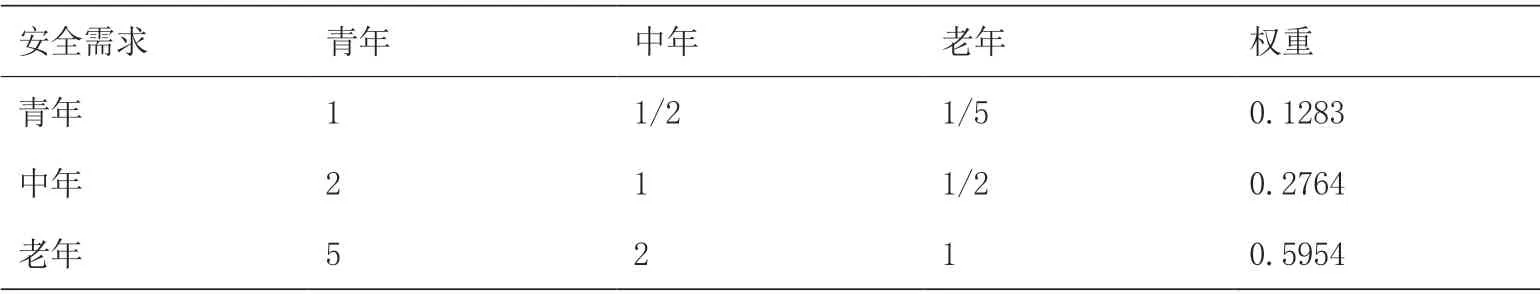

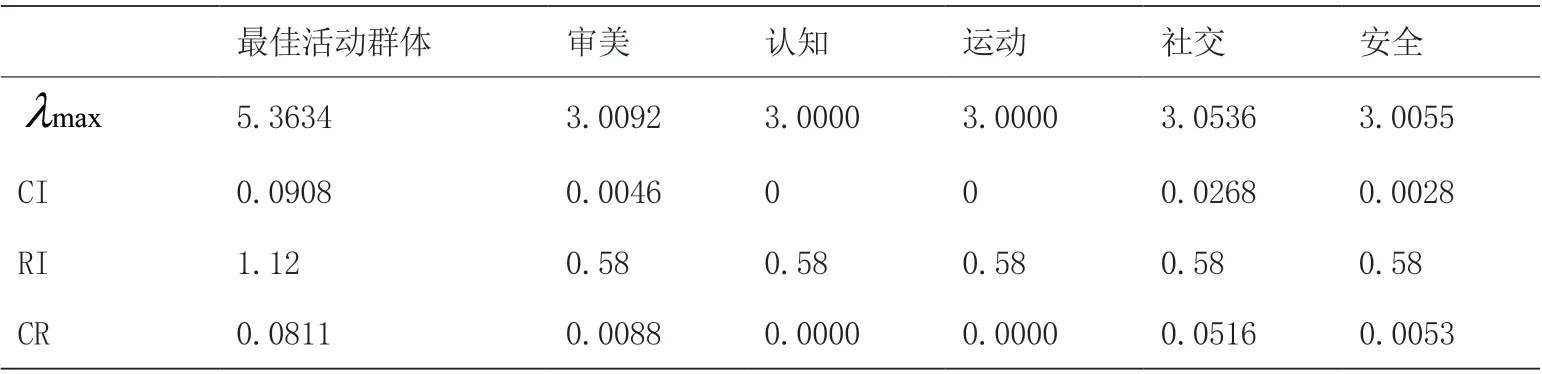

在城市開放空間包容性AHP分析過程中,判斷矩陣主要分為了兩部分,首先是對研究對象空間各功能側重程度的現狀判斷,通過專家打分來確定場地、或設施中各類功能的相對重要性程度,文中案例則是對場地A的功能重要性程度現狀判斷。其次是不同使用者對于各類功能需求相對重視程度判斷,文中示例則為,青年、中年、老年三類人群。根據所得判斷矩陣數值通過上述步驟可算得各矩陣中相關影響因素的權重(表4~9)。

表4 場地A最佳活動群體判斷矩陣及權重

上述各表進行一致性檢測,其CR值均小于0.1,即通過一致性檢測,如表10所示。

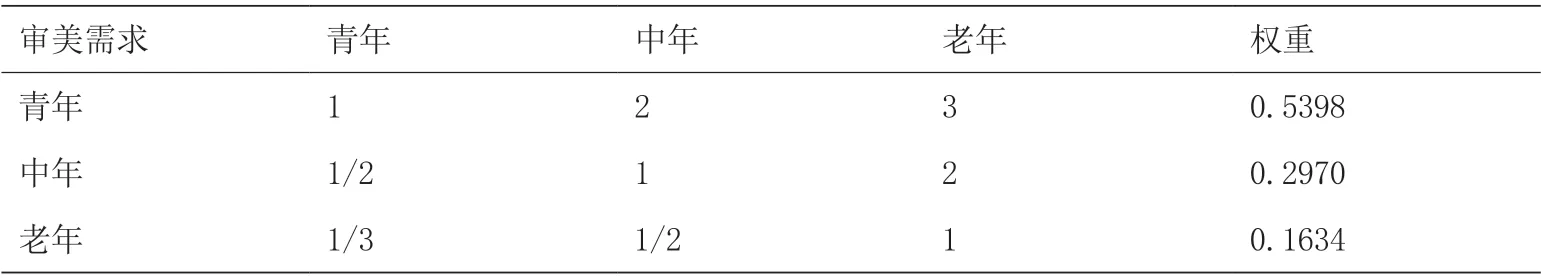

表5 審美需求下的各群體需求判斷矩陣及權重

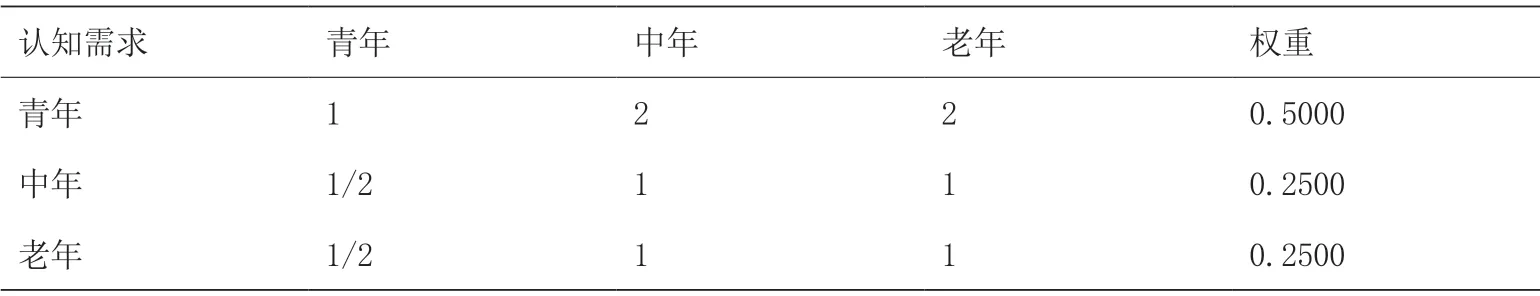

表6 認知需求下的各群體需求判斷矩陣及權重

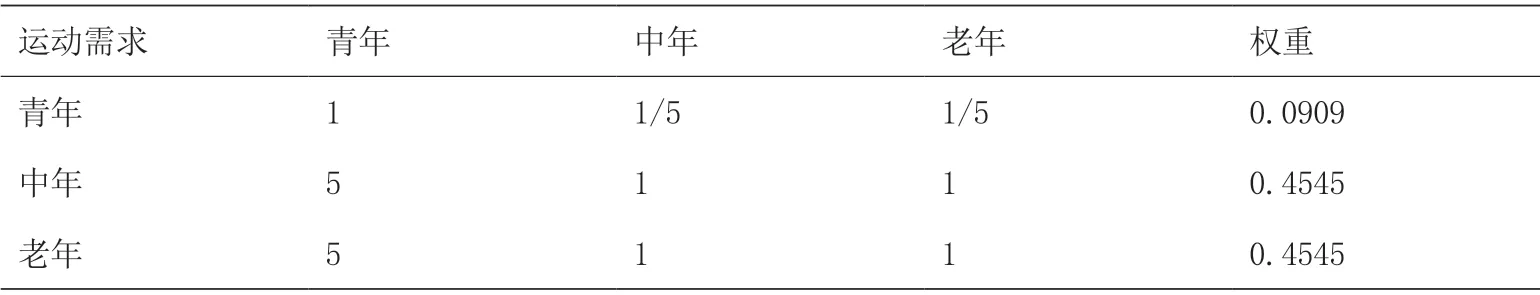

表7 運動需求下的各群體需求判斷矩陣及權重

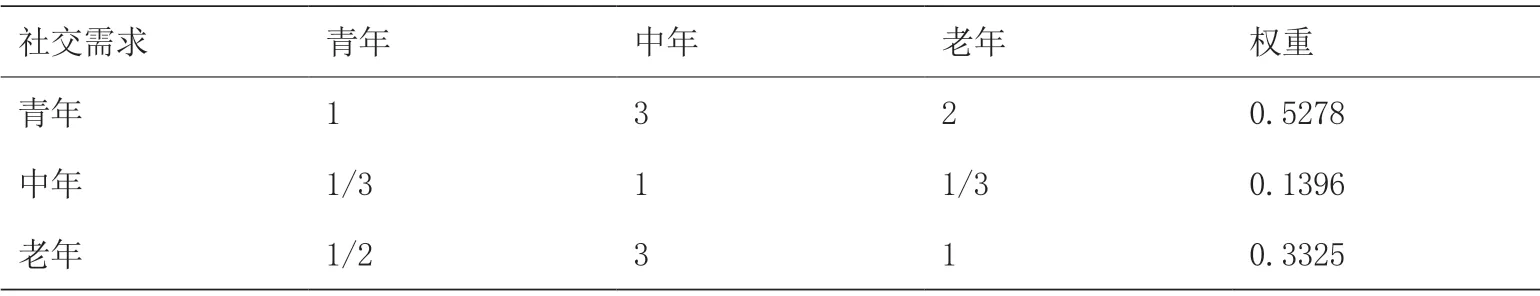

表8 社交需求下的各群體需求判斷矩陣及權重

表9 安全需求下的各群體需求判斷矩陣及權重

表10 一致性檢測結果

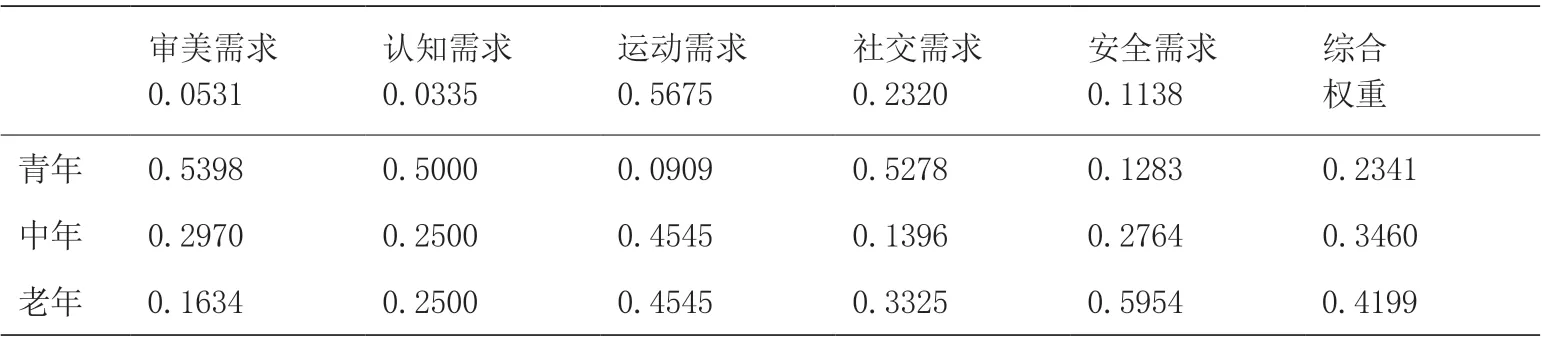

最終所得場地A最佳活動群體綜合權重為:青年0.2341;中年0.3460;老年0.4199;如表11所示。

表11 綜合權重

4.3 結果分析

通過上述過程分析可得出以下結論:

(1)研究載體對象的功能特征與使用者需求的匹配程度

在示例中,對于場地A而言,老年人的綜合權重大于中年人,青年人最低。這表示相對而言,場地A地最適宜的活動群體是老年人,中年人次之,青年人最次(這里的適宜性是一個介于各群體之間的相對概念,文中AHP分析并不能說明場地本身對于使用者的適宜性程度)。再通過對場地A使用群體數量進行統計,如果占比多少的順序與上述順序一致,則說明現狀空間的功能側重特征與各類使用者的需求相匹配,不一致則說明場地功能應當依據群體數量的主次關系進行調整,調整內容應當根據各不同使用者于各功能需求的權重次序進行判斷。

(2)各群體對于研究載體的需求特征

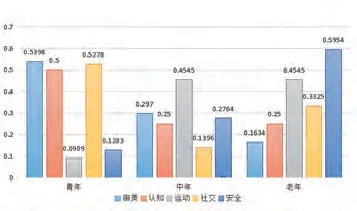

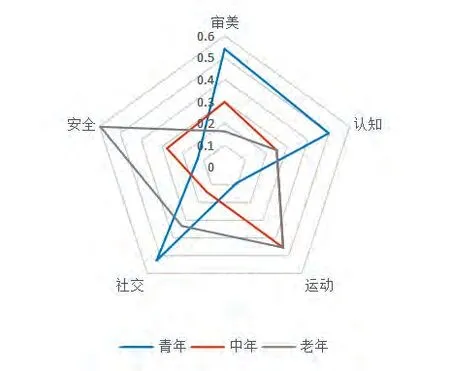

通過觀察對比判斷矩陣的所得權重大小可以得知不同群體對于研究載體的需求特征。示例中,青年群體的需求次序為:審美需求、社交需求、認知需求、安全需求、運動需求,同理可知中年與老年需求次序(圖3)。

圖3 準則層指標權重對比

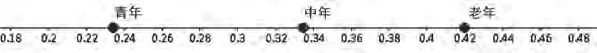

(3)研究載體對于不同群體的適宜性程度差異

通過計算對比各綜合權重差的絕對值大小可以獲悉研究載體對于各群體的適宜性程度的差異。示例中場地A對于青年、中年和老年的綜合權重分別為:0.2341,0.3460,0.4199。計算差的絕對值求得青年指標權重與中年指標權重差的絕對值為0.1119,中年與老年為0.0793,青年與老年為0.1858,比較三者大小可以得知,對于場地A而言,青年與老年的適宜性程度差異最大,青年與中年適宜性程度差異次之,中年與老年需求差異最小,具體程度如圖4所示。這意味著在功能需求層面,場地A中,中年人與老年人具有相對較強的包容性,而青年人與老年人的包容性程度相對較低。

圖4 不同群體需求差異程度示意圖

以同樣的方法還可以得知研究樣本中不同群體對于各類功能的需求差異程度。示例中,老年人與中年人對于運動的需求程度相近,年輕人的需求程度與兩者存在一定差距等。其他需求項的差異程度如圖5所示。

圖5 各群體對不同功能的需求差異程度示意圖

結語

本文通過層次分析法對城市開放空間中不同群體的需求特征及需求差異程度進行研究,目的在于探索一種可以將主觀需求進行定量化研究的途徑方法,通過對需求差異性程度的定量化研究來判斷空間中不同群體在功能需求層面的包容性程度,并以此形成城市開放空間研究及設計過程中可遵循的量化數據依據,進而推進包容性設計理念在城市開放空間領域的應用與發展。

為了更清晰地展示分析方法及運算過程,文中示例所建構的層次分析模型較為簡單,實際中研究的空間和使用者群體更為多樣復雜,對于層次模型建構的研究也需要更加精細化和系統化。文中介紹AHP對于城市開放空間包容性的分析研究優勢與契合性,但其也存在一定的局限性,這種局限性主要體現在:①過度依賴主觀判斷所建構的判斷矩陣容易造成分析的信度不足,不得不通過擴大研究的樣本數量來緩解。②分析結論雖然能夠反映出差異程度的量化數據,但依據判斷矩陣所得量化結果精度不高,在建構層次模型過程中應確保同層次的不同要素存在更強的相關性,從而緩解精度不高的問題。③分析只能反映不同群體間相對的程度比較,并不能反映場地本身對于使用者的包容性程度,在需要的情況下應結合其他分析方法來確定場地本身的包容性程度。

中國城市的發展建設正處于社會轉型和人口結構變革的重要時期。社會轉型過程中城市居民對于城市開放空間的需求將從“有沒有”逐步轉變為“好不好”,個性化、多樣化的需求是未來城市開放空間發展建設面對的重要議題,而人口結構變革過程更是給城市開放空間所承載的社會功能帶了更多變量。面對多樣、變化的使用需求,包容性的城市開放空間需要對其使用者需求及不同使用者的需求差異進行進一步的精細化解讀,本文旨在通過結合層次分析法來探析一種對使用者需求差異進行定量化研究的方法,為包容性城市開放空間的發展與實踐提供更為科學的參考依據。

圖1,表2~3:引自參考文獻[9];

文中其余圖表均為作者自繪。

注釋

① 用戶金字塔理論將用戶依照活動能力強弱按照金字塔結構進行分層歸類,頂層為能力最弱者,底層為完全能力者,并認為滿足頂部用戶需求能夠產生適用于多數用戶的設計方案。