以“因借體宜”造園法造工業遺園

樊 硯 瑩 張劉燕杰

1 造園之法

計成在《園冶·興造論》中提出“園林巧于‘因’、‘借’,精在‘體’、‘宜’”的造園思想。“因借”,作因緣假借解,即因地制宜借景取勝之意。“因”就是因人因地因時制宜之意;“借”則為引進、納入、借用之意;“體”在《園冶注釋》中注解為“體制、規劃、計劃、意圖、意境之意”,也有人認為是體察、親身體驗、領悟之意,而大舍建筑柳亦春先生則認為“體”是事物非常根本的內在性表現。是一種“得體”,即通過創造一件東西,讓其能夠符合它所存在的基本條件以及相關條件的整體性。“宜”通常被注釋為“合宜、適宜、適合、符合之意”,和體字所代表的思想內涵有相似和相承的部分,更適合作為一個整體去討論[1]。“因借體宜”四個字其核心要義簡單來說就是因地制宜,將已有的資源利用好,發揮原有場地的最大潛能,借助周邊能利用的資源,得到一個合理得體的結果。筆者在研究濱水的工業遺存改造這一課題時,注意到大舍在黃浦江邊擁有一系列工業遺存改造項目,對其中具代表性的三個案例興趣尤為濃厚,它們分別是龍美術館(西岸館)、藝倉美術館和民生碼頭及其8萬噸筒倉(以建造時間順序排序),這三個項目均為工業遺存改造為場館類建筑,在改造思路上有相似的部分,繼而深入了解,尋到了柳亦春先生的《重新理解“因借體宜”——黃浦江畔幾個工業場址改造設計的自我辨析》一文,文中用“因借體宜”的造園法去解釋項目改造思路,十分貼切也具有一定的創新性。故而筆者以此為“因”,試探尋這一經典造園法能否對工業遺存園區改造思路有所啟發,以及如何系統地運用該手法進行工業遺存園區的改造工作。

2 “因”

“因”是四字造園法的起始,也是設計的出發點,是事件發生的條件,對應改造項目便是原有的場地條件。對于工業遺存改造項目來說,顯性的“因”是遺留的廠房、破損的機械和標志性的建/構筑物,隱性的“因”則是場地承載的獨特歷史記憶和文化價值。

龍美術館西岸館坐落于黃浦江畔,基地舊址原本是負責運煤的北票碼頭,在進行設計工作前已對現存場地做過一些整理。保留了20世紀50年代建造的長約110m、寬10m、高8m的煤料斗卸載橋(圖1),這是場地上最引人注意的顯性條件。另外地下還有一個已施工完成的雙層車庫[2]。隱形的“因”則是場地和濱水條件之間的關系,舊場地通過煤料斗卸載橋和黃浦江發生聯系,隨著時代的變遷,卸載橋的功能已經消失,但它代表的歷史記憶卻不會輕易消失。看到立于江邊的煤料斗便能回想起一艘艘巨輪經過發出的轟鳴聲,回想起煤料傾瀉而下揚起煙塵的畫面,從前聯系場地與江水的煤料斗卸載橋,如今聯系著記憶和現在[3]。設計師選擇保留這個部分進行深入刻畫,讓它成為貫穿美術館公共通道歷史的一部分,并將新的設計放置在這樣的限制條件下進行。改造后的功能是美術館,如何改造才能使新植入的功能與原有場地契合,這同樣是一個帶有限制元素的“因”。

圖1 龍美術館西岸館煤料斗卸載橋

藝倉美術館舊址為黃浦江畔的老白渡碼頭,同樣是煤炭裝卸碼頭,場地原有建筑并不十分出彩,是一個普通的方形體量建筑。相對較為突出的場地條件只是一個長達250m的運煤廊道。因此曾面臨險些被拆除的命運,事實上在開始設計前已有部分被拆除,2009年改造時拆除了煤倉全部的非混凝土墻體,僅保留了承重的鋼筋混凝土框架結構和沿江一片混凝土剪力墻[4]。后得益于2015年第一屆上海城市空間藝術季,此地被設立為一個分展館,設計師以工業建筑再利用為主體,借助多媒體手段,舉辦了題為“重新裝載”的空間展覽,讓人們重新意識到該址的工業建筑價值及公共文化空間意義。最大限度地保留原有建筑成為了設計的“因”,另一個限制的“因”在于它坐落于黃浦江邊的高樁碼頭上,首先是這里不允許再造新的建筑,其次是要考慮場地與濱江景觀及公共空間的關系。改造后的建筑既要體現其本身的工業遺存屬性,還要成為城市公共文化空間,如何構筑空間的公共性,也成為了一個“因”。

民生碼頭的前身是洋油棧碼頭,在1953年2月由英商將碼頭移交上海倉庫公司,1956年更名為延用至今的“民生碼頭”。八萬噸筒倉建成于1995年,由當時的上海民用設計院設計。兩座相連的高大筒式建筑——容量分別為8萬噸和4萬噸的糧食筒倉佇立江畔。20世紀70年代以后,筒倉成為主要倉儲設施,民生碼頭四萬噸筒倉就是在這期間建成。1991年開始建造八萬噸筒倉,1995年完工,以滿足上海經濟發展帶來的強大吞吐量的功能需求。巨大體量的筒倉毫無疑問成為了設計的顯性“因”,濱江和獨特的歷史背景則構成隱形的“因”。整個碼頭岸線總長度為739 m,現狀保留建筑12棟,約9萬m2,由于場地巨大,為改造工作增加了難度,且作為一個競賽方案,時間周期短,參與團隊多,導致對于場地現有條件的取舍變得困難,因此這一設計方案的“因”是在設計推動過程中逐漸顯現的。該項目通過聯合工作坊的模式進行,聯合工作坊由多個優秀的設計團體組成,其中包括上海的大舍事務所[5]。各設計團隊通過調研,提出草案共同討論等方式逐步確認了設計的“因”。做設計時對于場地的現有條件常常要進行取舍,尤其是改造類設計,保留什么拆除什么更是需要反復推敲,設計的“因”并不總是顯而易見的,設計師需要經歷抽絲剝繭的尋找過程,才能最終確定展開設計的“因”。

3 “借”

龍美術館的“借”首先是通過與煤料斗的類比(analogue)完成,設計師將所有的“因”集中到了傘狀的結構體中,它既是柱子也是墻[6](圖2)。空間像煤漏斗所具有的重復性一樣,全部是由傘體重復構成的。新舊建筑運用了相似的方法和材料,更好地融合為一個整體。煤料斗是場地上突出的顯性的“因”,是基地里保留下來的工業時期的部分,工程師最初設計煤料斗時,是單純地為這一功能服務,其出發點是實用和高效,摒棄了多余的部分。如今煤料運輸的功能已經消失,但煤料斗的存在仍帶給觀者場所感,觀看者會由部分聯想補全整個場景。這是由結構帶來的,而工業文化也可以以結構的方式在場所遺存,在設計師看來,這是一種趨于永恒的方式,功能即使改變消失,其文化內涵和場所感仍然存在[7]。這種結構形式第一眼看上去并不很美,但在體驗過程中能使觀者感受結構所帶來的形式上的震撼[8]。龍美術館的設計建造是與煤料斗的建造方式進行類比后的產物,其構筑的直接性跟原有構筑物的邏輯是一致的。結構與功能相適應是核心,與功能適配的不再是空間,而是結構。這樣的構筑方式使得最終呈現的結構更簡單更本質。

圖2 既是柱子也是墻

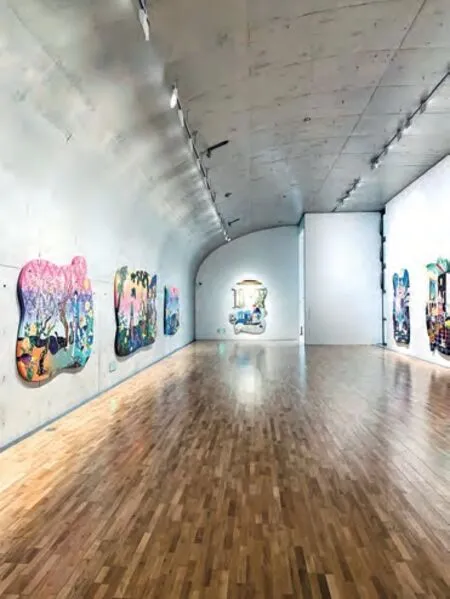

藝倉由于對展覽空間的需求遠大于現有的空間大小,且不允許新建,因此只能從已有的結構上挑出空間,為了增強側向的穩定性,并盡可能不破壞已有的煤倉,最終運用了懸吊的結構,過程中還“借”用了屋頂拆除留下的頂層框架柱。藝倉長廊部分,新結構被嫁接于舊結構之上,新結構源于舊結構,而舊結構保留了獨立性[9]。

運輸煤的通道是場地上顯性的“因”,它成為呈現現場地工業氣質的重要部分,是老白渡景觀綠地的一部分,同時也成為黃浦江沿岸重要的公共空間節點,沿著通道行走,玻璃和鋼鐵的材質透露出工業的氣息,蜿蜒偏折的步道使得行進過程中移步換景,有園林意趣,濱水景色成為場地景觀的構成部分(圖3)。游客經過沿江平臺時,觀察到保留著歷史痕跡的煤倉漏斗,它們預告了煤倉內部存在的歷史氣息和工業氛圍,是藝倉美術館建筑作為本體上演的這場展覽的預告函。

圖3 藝倉美術館蜿蜒的步道

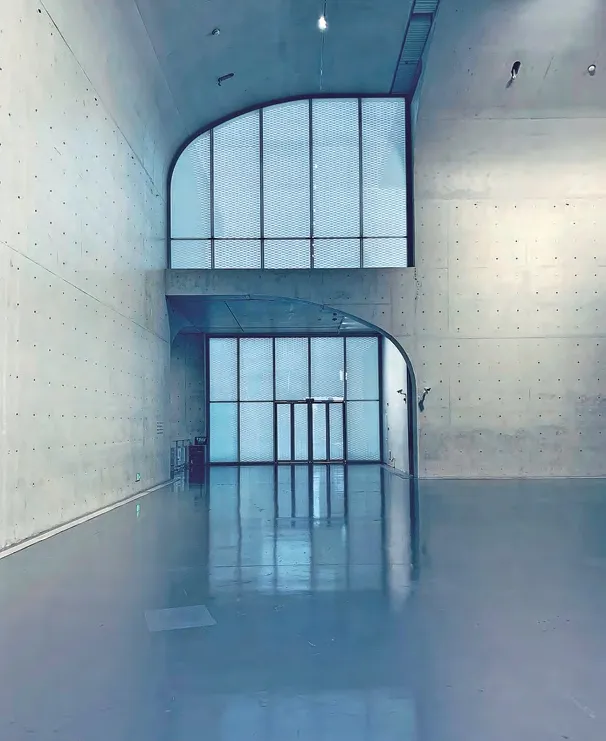

民生碼頭改造項目中,八萬噸筒倉的“借”景手法非常成功,簡潔且有效。筒倉建筑的空間是非常封閉的,這一空間屬性與藝術展覽的功能需求十分契合,但過于封閉的空間會浪費身處江畔的條件,自然而然的,設計團隊面向江邊打開了空間,打開的方式是增加了一組直上頂層的外掛自動扶梯(圖4),這組扶梯的加入在功能上可以將人流帶入頂層展廳,規劃好最佳觀展路線,且在不破壞筒倉結構的前提下,令觀者最大程度與整個碼頭的江景互動。一側是保留的工業建筑,一側是見證歷史的黃浦江,工業遺存改造的主題再次被強調。

圖4 筒倉外掛扶梯

4 “體宜”

美術館的功能是展覽,展覽形式以繪畫、雕塑、裝置展覽為主,這要求美術館內部有大量可以用于作品懸掛的墻面及用于放置的大空間。加之已存在的柱網是以停車經濟性為先的8.4m正交網格的框架結構,為滿足多方需求和限制,設計團隊最終選擇了以獨立散落的墻體來營造流動的展覽空間,它帶來了多路徑、多重觀展次序的可能。墻體天花均為清水混凝土表面,相同的材料模糊了它們的幾何分界位置,“傘拱”實現了墻體的自由性,而“傘蓋”之間的縫隙則成為自然光線的來源(圖5)。空間最終成為結構單元在不同方向上的重復,實現了與原場地構筑物的類比,新的建筑因此在原先的環境中獲得“體宜”[10]。值得注意的是,“體宜”的結果不是單一的,換成其他結構也可以實現現有“因”達成“果”,“體宜”更像是一種選擇而不是解答。

圖5 “傘拱”結構

藝倉的室外樓梯是主體建筑公共開放空間的垂直交通。二層的天橋和坡道在三個方向上分別與濱江的公共空間連接。閉館后游客仍可穿越美術館,透過玻璃觀察內部的煤倉。原本作為工業建筑,不需要與室外空間互動,而當它變成城市公共建筑時,則需要與戶外濱江景觀建立聯系,聯系的主體正是這些坡道和平臺。建筑新的立面與室內的煤倉空間形成了強烈的反差,構成了新建筑的“體”。舊的結構被包裹在新的結構內部,實現了新舊融合的“體宜”(圖6)。當觀者立于室外眺望,寬闊的黃浦江在不遠處轉了一個彎從建筑的腳下經過, 江面船來船往,室外空間形成了一個休閑公園[11],對公共性和沿江場地條件的“體宜”得以實現。

圖6 美術館內部新舊材料共存

民生碼頭八萬噸筒倉建筑形體的識別性成為其區別于其他工業類建筑、城市建筑的基質特征,注定成為城市中不可或缺的一種建筑形式語言。八萬噸筒倉改造項目的“體宜”更多地體現在設計基于多條保護原則,在尊重歷史的基礎上將更多的可能性留給未來。入口白色半透明陽光板的輕盈與原先建筑外立面混凝土的厚重形成現代與歷史的對比,點出工業遺存改造的主題[12]。觀者進入筒倉,充滿歷史氣息的空間一一呈現,民生碼頭、甚至整個黃浦江工業發展的歷史一角得以窺見。而懸掛室外的交通空間,開放了封閉的筒倉空間,使之與濱江景觀產生互動,實現了建筑與場地的“體宜”(圖7)。

圖7 筒倉入口處材料對比

5 濱江水景的運用

上海地處長江三角洲,水系發達,蘇州河和黃浦江等水系承載了如棉紡織、交通運輸、船舶修造、倉儲等城市工業職能。黃浦江更是南北地區經濟交流、文化傳播的重要紐帶,兩岸存在大量的工業遺存,它們是上海市發展的縮影[13]。沿江景觀是這些工業遺存具有的天然優勢,改造設計時如何處理建筑與江水的關系也是非常重要的一個環節。錢溪梅在《履園叢話》中提到:“造園如作詩文,必使曲折有法。”[14]我國古典園林水體旁的建筑布局如詩詞結構一樣,忌平直宜曲折。上文中大舍的幾個案例在處理與水面的關系時,也多用曲折的廊道、天橋,以此增加觀者賞景的意趣。與傳統園林不同,工業遺存改造項目常常只單面臨水,無法做到水流環抱,疏密有致的意境。通常的做法是在面水一側打開建筑空間,增加一些觀景平臺,以此達到與水景互動的目的。江水在傳統文學作品中是具有懷古、遷逝之感的意象,駐足觀景平臺,一側是改造后新舊交織的廠房,一側是奔流不息的江水。建筑在時間的流逝中失去了原有的功能,但那些仍存在的結構依然可以解釋這片場所曾經的歷史和發生的故事。

6 造園法的應用

前文從“因”“借”“體宜”三個方面對案例進行了梳理和分析,從已建成建筑去還原當時造園法的設計思路,而本節筆者則試著從方法出發,解釋“因借體宜”造園法如何在工業遺存改造過程中發揮作用。

從之前的分析中可以看出,“因”其實是對各種限制條件進行分析的過程,對應著設計前期調研和場地分析的工作,對場地情況的全面掌握分析對后續設計是否能夠達到“體宜”的效果至關重要。工業遺存改造項目天然帶有許多限制條件。與解數學題不同,各個限制條件之間的關系錯綜復雜,甚至存在沖突,導致推出結果不唯一。因而“因”不僅僅是限制條件,還是對條件的篩選和考量。“因”作為造園法的第一字,奠定了以分析實地條件為基礎的設計方法,符合工業遺存改造的設計需求。

“借”則是對已有條件的利用。工業遺存改造主要是“借”工業元素達到追憶當年盛景的目的。“借”要使巧勁,也需要巧思,如園林借景,將周邊景色引入場地,為其添色,達到四兩撥千斤的效果。

“體宜”注重最終的結果,但這一結果需要加入時間維度去評價。因建筑本身需要去使用和互動,剛建成和使用后,評價存在差異。“體宜”即得體適宜,是難量化的標準,建議結合各類數據、使用滿意調查、使用后評價等綜合因素去考察。

“因借體宜”作為造園法已被證明是有效實用的,而筆者通過從案例、使用兩方面的分析也認同該法可為工業遺存改造所用。“因”為起源是客觀存在,著眼限制條件,“借”為方法,聚焦外在條件,“體宜”重視綜合評價,是建筑本體和外界環境的相恰[15]。四字所呈現的設計邏輯適用于工業遺存改造,其中“因”與“借”更仿佛是為工業遺存改造量身定做,充分吻合其特點并加以利用。“體宜”不明確的評價標準初看并不嚴謹,但這樣的不明確反而合適工業遺存建筑的改造,作為曾經工業文明輝煌的見證,改造勢必會引發爭議,一個相對模糊的評價方法留下了更多探討的空間,讓使用者和旁觀者也參與到討論中來,在討論過程中完成歷史與如今的對話,也拋出對未來的疑問。

當然“因借體宜”四字也并不全是由前至后的決定關系,“因”雖是設計的緣起,但“體宜”最終要呈現的結果也會對“因”的選擇造成影響,它們是一個相互作用的系統,可以分開討論,但不能割裂運用。造園法更多的是一種思想上的指導,實際運用時還應結合現有建筑理論,具體問題具體分析。本文以研究工業遺存改造為“因”,“借”柳亦春先生的文章,試著將造園法化用在改造設計中,希望是一個“體宜”的結果。

圖3,6:https://www.gooood.cn/modern-art-museum-and-its-ancillary-facilities-by-atelier-deshaus-tongji-architectural-design-group-co-ltd.htm 攝影師:田方方;

圖4,7:https://www.gooood.cn/renovation-of-80000-ton-silos-on-minsheng-wharf-china-by-atelier-deshaus.htm 攝影師:田方方;

文中其余圖片為作者自攝,攝影師:樊硯瑩。