“關城、鋼城、核城”職能主導的嘉峪關市特色風貌塑造與管控

唐相龍 白麗瓊 魏娟霞

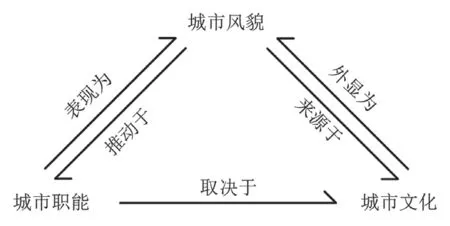

城市風貌是內源于文化資源和歷史底蘊[1],外顯于城市物質環境的一種城市屬性[2],城市文化是城市獨特風貌的形成基源,決定城市風貌的發展方向。而推動城市風貌形成的內在推動力中包括城市職能[3],因此城市風貌是城市職能的形象體現。從某方面而言,城市職能的確立也取決于城市長期形成的文化條件,會因城市文化的演變而引起相應的轉變。可見,城市文化與城市職能之間有著密切的聯系,而城市文化和城市職能都對城市風貌的產生與形成發揮重要作用(圖1)。嘉峪關市是一座歷史底蘊豐厚的西部城市,從明代嘉峪關關城文化到新中國成立后的酒鋼工業文化再到新世紀的新型核工業文化,不斷有現代文化植入嘉峪關市,并與古代文化相互融合,使得嘉峪關市在不同時期演化出了不同的城市職能,從而促進了多樣化城市風貌的形成,因此嘉峪關市可以說是城市職能和城市風貌相互影響的典型城市。本文以嘉峪關城市為例,從“三城”文化脈絡和職能形成入手,以不同職能為依據,將嘉峪關城市劃分為“三城”片區,并分析各職能片區的風貌現狀,通過明確各片區的風貌塑造目標和管控重點,使用空間塑造手法將“三城”片區職能以實體化的方式融合到城市面貌中,以期為嘉峪關市今后的風貌實踐提供借鑒。

圖1 城市風貌、城市文化、城市職能三者關系圖

1 “三城”文化價值與職能形成

1.1 “關城”文化價值與職能形成

“關城”文化價值源于嘉峪關關城悠久的歷史,關城的防御職能在新中國的建設過程中被逐漸削弱,但是文化旅游職能反而逐漸得到凸顯。嘉峪關(圖2)始建于明洪武五年,選址于歷史上被稱為河西咽喉的河西走廊中部偏西的嘉峪塬西麓,歷時168年完成關城建制。嘉峪關關城由內城、外城、城壕組成,與懸臂長城和嘉峪關段內的東北長城共同組成明代重要防御體系[4]。從建關之日起到新中國成立后,嘉峪關關城的職能就是防御外敵入侵、保衛國家安全。因為嘉峪關是現存長城上最大的關隘,也是中國規模最大的關隘,所以在1961年被列為全國重點文物保護單位,1987年被列入《世界文化遺產名錄》。隨著新中國的成立,關城防御外敵的職能逐步削弱,但憑借其“天下第一雄關”的歷史地位,嘉峪關在所在區域中具有了新的身份,古色古韻的關城為嘉峪關的城市風貌提供了濃厚的歷史氛圍,關城所在的區域職能也由此轉變為文化旅游。作為長城文化的物質性載體和嘉峪關人民的精神象征,嘉峪關推動著嘉峪關市歷史風貌的形成,是嘉峪關市的城市名片。

圖2 嘉峪關關城

1.2 “鋼城”文化價值與職能形成

“鋼城”的文化內涵在于深植于酒鋼的工業文化,酒鋼是嘉峪關市老城區的發展基石,決定了城市工業生產和居住辦公等職能的產生。嘉峪關市歷史上無郡縣設置,1955年,國家在西北創立了第一個大型鋼鐵聯合企業——酒泉鋼鐵集團[5],1965年,嘉峪關市因酒鋼企業的壯大被設立為一座新興現代化城市。此時,嘉峪關的長城文化受到現代工業文化的植入,在長達六十多年的酒鋼建設發展中,“鋼城”工業區范圍逐步擴大,鋼鐵工業文化價值也在此過程中得到持續強化,嘉峪關城市開始具有了濃厚的現代工業城市的風貌特點,被譽為“戈壁鋼城”(圖3)。因酒鋼建設需要,3萬多工人從鞍鋼、本鋼調至此地[6],人口的匯聚隨之帶來居住、商業、娛樂等眾多需求,酒鋼企業周邊開始建立起五一俱樂部和人民商城等公共設施,促成了此地除工業辦公之外的居住娛樂等生活性職能的自發形成。嘉峪關市作為工業城市,工業建筑以及因工人生活需要而建立起的與工業相關的空間是代表城市特色的建筑和場所,奠定了嘉峪關市老城區的工業風貌。

圖3 因酒鋼而形成的“戈壁鋼城”

1.3 “核城”文化價值與職能形成

“核城”具有深厚的核軍工文化底蘊,核工業的廠區搬遷和結構調整引發了“核城”職能的改變,豐富了原有職能類型,即從單一的核工業生產轉變為高新技術產業研究和現代化生活。新中國成立初期,為了增強軍事力量、鞏固國家安全,中國核工業總公司第四○四廠選址于嘉峪關以西近100km處,簡稱“404廠”(圖4),對外稱“甘肅礦區”,廠內職工又稱其為“核城”。于是在歷史文化和鋼鐵文化的基礎上,嘉峪關市又被注入了現代核工業文化。但核工業基地本身具有保密性質,因此并沒有大范圍影響城市風貌的主要特征。核工業文化真正開始對嘉峪關城市風貌產生影響的時期是2007年的廠區搬遷和2020年以四○四為基礎啟動的中核嘉峪關綜合保障區項目。原來的行政辦公和生活區整體搬遷至嘉峪關市,封閉式的核工業制造更新為新型的科研創新,在城市新職能的存在條件下,現代化、科技化的城市風貌不斷產生,并將在未來引導“核城”形成現代時尚、富有魅力的生活環境。

圖4 原“404廠”早期住宅樓

2 “三城”職能片區劃分與風貌現狀

2.1 “三城”職能片區劃分

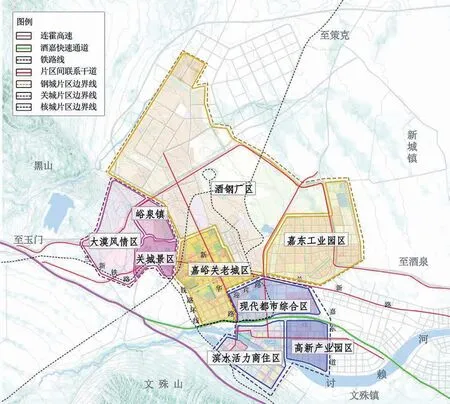

嘉峪關市長城文化、鋼鐵工業文化和核工業文化等多元文化促成了城市豐富的職能類型,在多樣的職能主導下,嘉峪關市內形成了與之對應的三個特色各異的風貌職能片區,分別是“關城”、“鋼城”和“核城”(圖5)。在關城歷史地位的影響下,“關城”片區的職能是歷史文化旅游,所輻射的風貌范圍包含嘉峪關關城文化旅游景區及其景區西面的大漠風情區和峪泉鎮。“鋼城”的主要職能是工業生產和辦公和舊城居民的居住生活,主要由酒鋼廠區、嘉東工業園區和嘉峪關老城區構成,依據《嘉峪關市城市總體規劃(2016—2030)》中標注的酒鋼廠區和嘉東工業園區界限,并參考《嘉峪關市中心城區風貌規劃研究(2013.04)》中的傳統風貌區邊界,劃定“鋼城”片區范圍。“核城”的主要職能是高新技術產業研發和現代化生態居住,所影響的城市風貌范圍片區主要包括酒嘉快速通道以北的現代都市綜合區、討賴河兩側的濱水活力商住區和中核404保障區內的的高新產業園區。

圖5 “三城”職能風貌片區劃分圖

2.2 “三城”風貌現狀分析

“關城”片區最為鮮明的風貌特征是關城及其周邊文化主題公園和大漠共同形成的戈壁塞上風光,雖然歷史悠久、風貌獨特,但整體文化氛圍不夠濃郁,并未發揮出該有的文化輻射效應。“鋼城”呈現北工業、南居住的城市功能格局,片區道路以方格網狀為主,街道較寬,建筑風貌老舊,建筑布局、街巷肌理較其他片區更為密集和完整。自2007年404搬遷開始,“核城”便向城市東南方向外延式快速擴展,就現狀而言,“核城”的已建設區域主要在北部和西南部,呈現出以現代主義風格為主的建筑風格,東南部區域正在建設中,還未形成完整的風貌體系。

3 “三城”職能片區特色風貌塑造

3.1 “三城”片區總體風貌架構

為了達到展示嘉峪關城市特色風貌、對外傳輸嘉峪關城市形象的目的,本文將嘉峪關“三城”片區總體風貌構架為“一軸兩脈貫三城,三核多點綴三區”(圖6)。

圖6 “三城”職能片區總體風貌結構圖

兩軸兩脈貫三城:“兩軸”分別是串聯“鋼城”和“核城”的新華路——花雨路路段和貫穿“三城”的蘭新路,依托兩軸整合沿線風貌特色資源,不僅能夠展現城市發展文脈,還有利于“三城”片區風貌的和諧過渡。“兩脈”則指高速沿線生態景觀脈和討賴河沿岸景觀脈。討賴河沿岸景觀脈主要依托討賴河及其沿岸生態公園、湖泊水系等生態功能空間,在尊重自然本底的基礎上,打造沿岸景觀風貌,提升嘉峪關市生態品質。

三核多點綴三區:“三核”分別指位于“關城”區的嘉峪關關城核心,位于“鋼城”區的酒泉鋼鐵集團核心,以及位于“核城”區的新區研發核心。“多節點”指包括酒鋼職工游樂園、迎賓湖旅游園區、東湖生態旅游景區、森林公園、南湖文化生態園、討賴河生態園、明珠文化生態園等在內的重要功能節點,多節點的景觀一體化營造,能使“三城”片區風貌在各具辨識度的同時,達到一定程度的相互融合。

3.2 “關城”——塑造“歷史關城”

“關城”是以古跡觀光游覽為主要城市職能的片區,悠久的關城歷史、豐厚的文化遺產為城市積淀了濃厚的歷史底蘊,“關城”片區的特色風貌塑造主要依托片區西北方向的大黑山和戈壁沙漠的地貌特征,以嘉峪關關城、戈壁沙漠、峪泉古鎮為核心資源,使其成為嘉峪關市內,乃至整個西北部地區最能體現大漠風光與人文奇觀互相交織的特色區域。

3.3 “鋼城”——塑造“工業老城”

“鋼城”是嘉峪關市內最能反映嘉峪關市傳統生活景象的文化風貌區,新華路兩側的老舊居民樓、工業區周邊的職工樂園是帶有嘉峪關市特色的地域型建筑和公共空間,“鋼城”應以北部酒鋼為基礎、以南部生活區為重點將片區塑造成感知市井文化氣息、延續傳統生活記憶的“工業老城”,從而凸顯出“鋼城”厚重的工業文化,呈現傳統城鎮形態。

3.4 “核城”——塑造“現代新城”

“核城”是嘉峪關市的新發展片區,“核城”內有曲折蜿蜒的討賴河和沿岸尺度多樣的生態公園,以及建筑風格多樣、組織方式靈活的新建商業貿易點和居住區,依據片區主導職能,片區風貌塑造要求注重景觀效果與使用功能相結合,形成簡約現代、整體協調的高新技術科研氛圍和生態宜居的居住環境,以展示鮮明的新城形象和時代特征。

4 “三城”職能片區特色風貌管控重點

城市特色風貌基本都是依托建筑、環境等載體呈現,因此城市風貌的管控重點在于對建筑體量、綠化環境等風貌要素的控制,但是風貌塑造并不需要做到面面俱到的全要素管控,針對不同區域的風貌特點,將關鍵性的一種或幾種風貌要素把控好,就可以達到良好的整體效果[7]。因此,在每個職能片區選取對其職能影響最大的風貌要素進行重點管控即可。

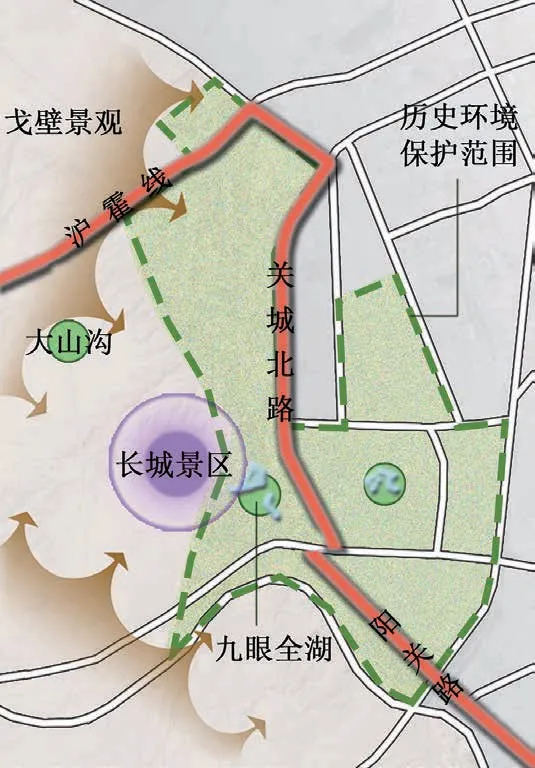

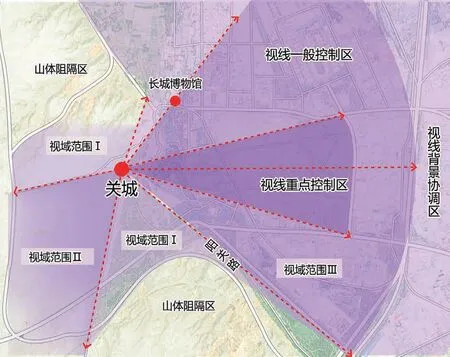

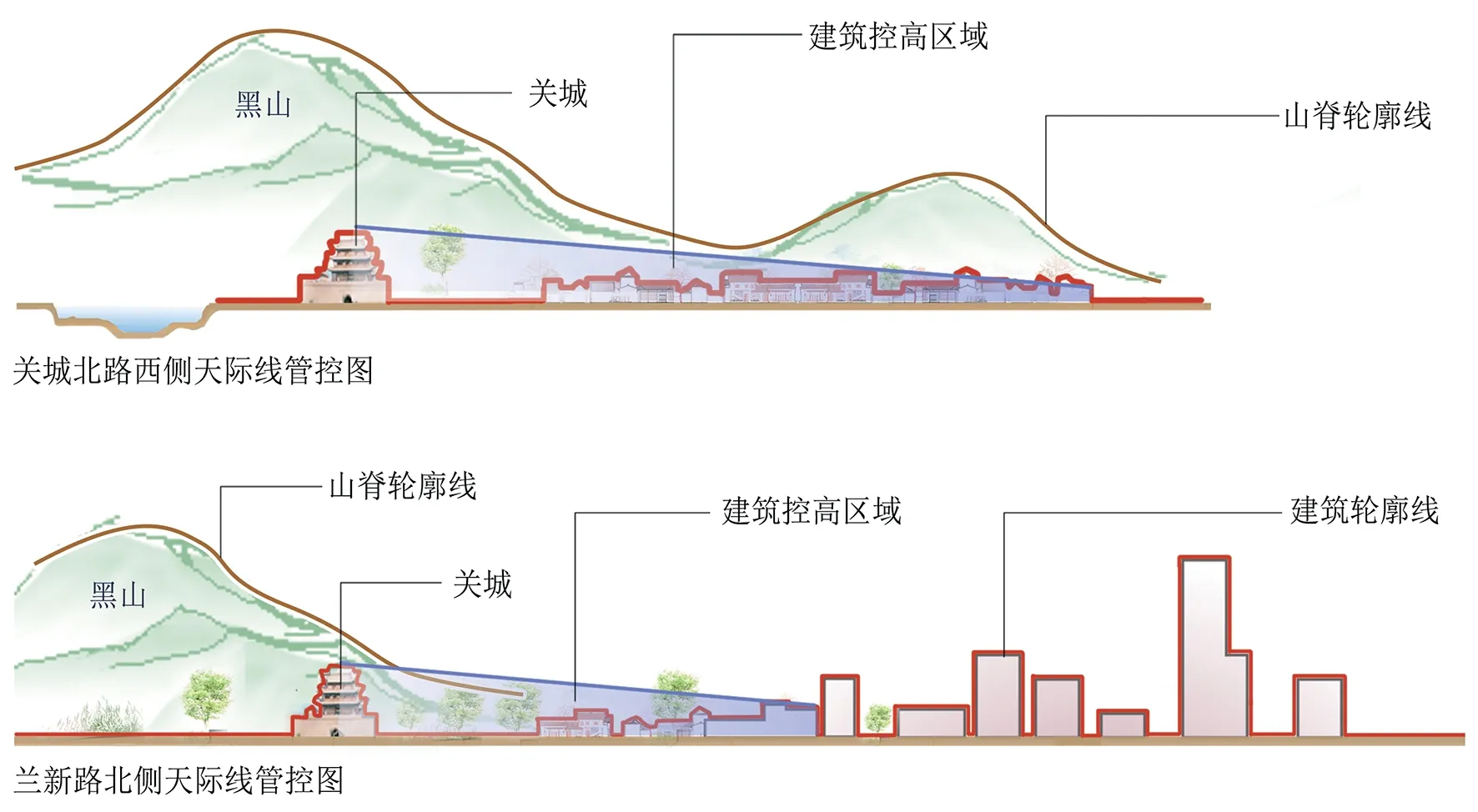

4.1 “關城”——保護關城、控制視廊、優化天際線

歷史風貌是“關城”片區形成觀光游覽職能的主要推動力,片區內的嘉峪關關城等歷史古跡是嘉峪關城市歷史文脈的延續,是影響其片區職能形成的最大元素,因此風貌管控應從歷史遺跡本身和遺跡周邊環境兩方面著手。一方面,在管控時應保護能夠體現嘉峪關城市文化內涵、特色鮮明的文化遺存格局,包括以嘉峪關關城為主體的城墻遺址和覆蓋周邊山體戈壁水系等環境要素,即提升關城南路和關城北路以西、陽關路以南的嘉峪關長城文化旅游景區、九眼全湖、大山溝等區域景觀環境質量(圖7);另一方面要塑造“關城”區域內的重要視廊、優化天際線。本研究選取片區內最高可視點關城作為景觀視點作視域分析(圖8)后發現,視域范圍Ⅰ被山體阻隔,視域范圍Ⅱ為戈壁荒漠,這兩個范圍內不存在遮擋視線的人工建筑物,建筑物、構筑物高度稍作管控即可。視域范圍Ⅲ的南側和北側分別以陽關路和與長城博物館的連線為視域邊界,此區域內部內的人工建筑是最容易對視線通廊造成阻礙的元素,因此在視廊管控時應特別注意對建筑物高度的控制,結合實際情況,本文將此視點視域范圍劃分為視線重點控制區、視線一般控制區和視線背景協調區,對建筑高度進行分級控制。城市輪廓線可利用黑山、關城、城市建筑物進行優化,使之富有韻律、形態多重(圖9),形成仰山望關的空間格局,從而凸顯關城文化游覽的職能特色。

圖7 “關城”歷史環境保護要素圖

圖8 關城視點視域范圍分析與視線控制圖

圖9 “關城”天際線管控圖

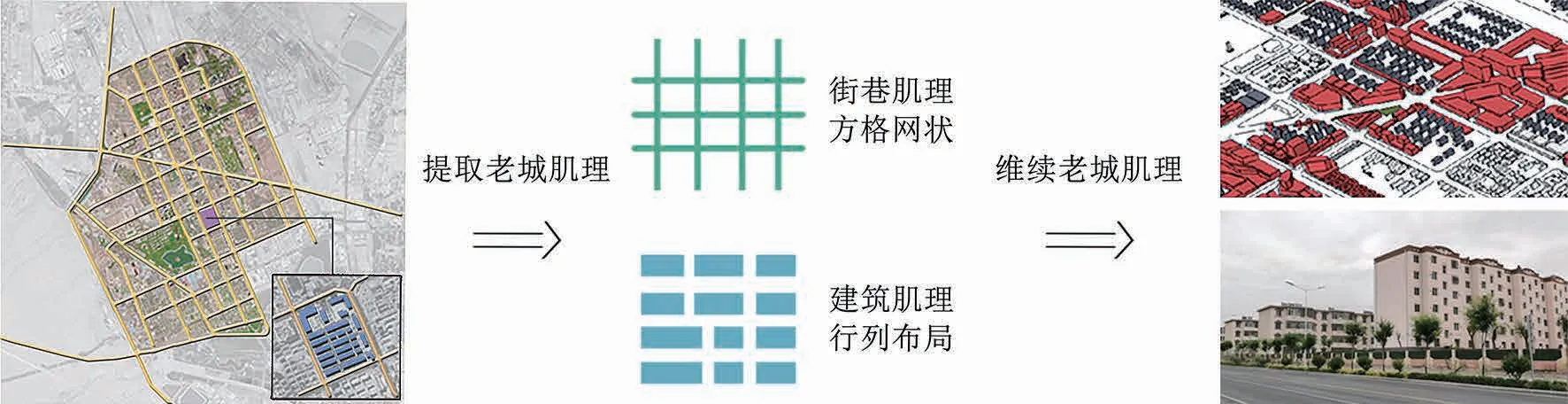

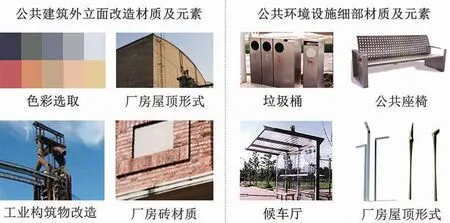

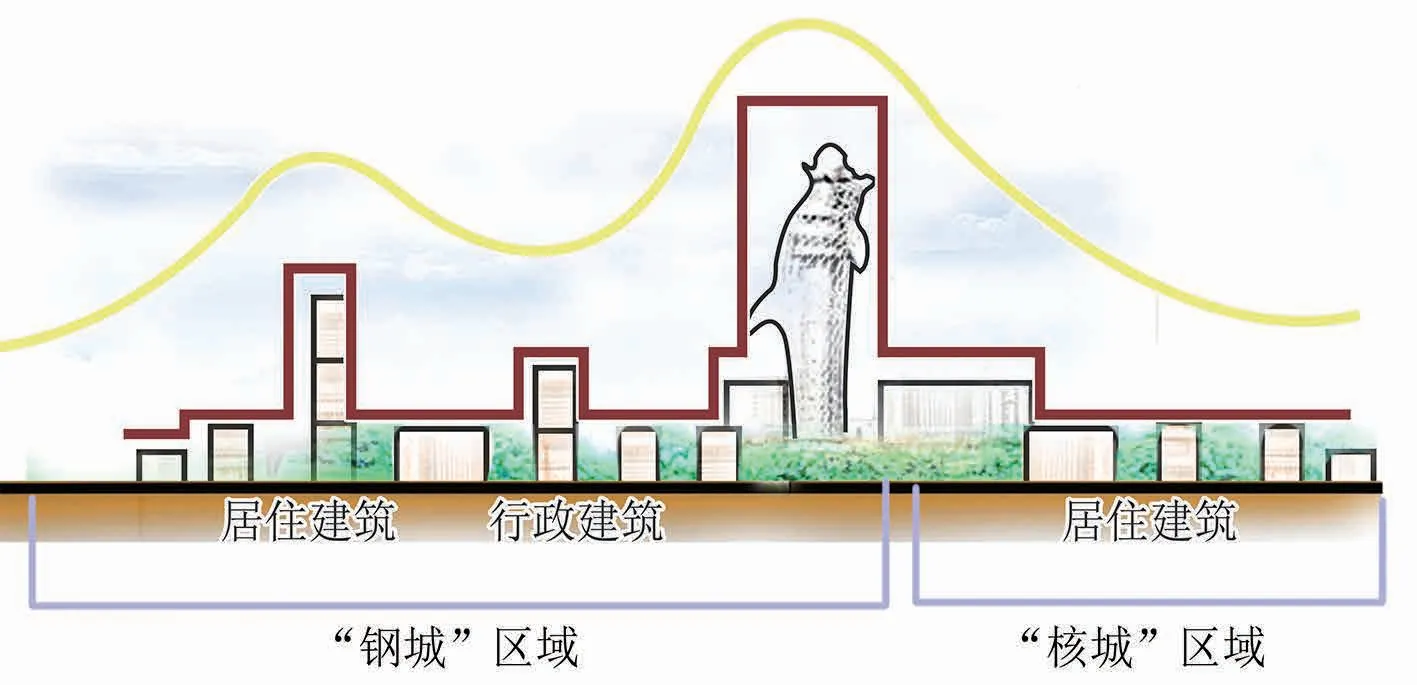

4.2 “鋼城”——控制建筑色彩風格

工業建筑是“鋼城”風貌特色的靈魂,具有重要的歷史價值,其管控要點在于保護現存工業建筑物和構筑物的風貌完整性,“鋼城”居住區是嘉峪關市的傳統老城區,見證了整個城市的發展歷程,不僅具有空間屬性,還具有相應的社會屬性,孕育著當地居民對此地的集體記憶與情感訴求。因此老城區的風貌要素管控重點在于在延續現有街巷肌理和傳統低密度格局,展現“鋼城”傳統空間景象(圖10)。主要表體現在建筑布局形式和各類建筑風格的把控上。首先應及時修繕老舊破敗的居住建筑風貌,新建居住建筑應為與老舊小區相適應的多層和小高層,并采用傳統行列式布局;公共建筑外立面可融入工業元素,選取能夠體現酒鋼工業特色的建筑色彩以提升城市原有空間環境品質,其次,還應注重將環境小品的設計與嘉峪關鋼鐵文化相結合,例如在其細部運用輕鋼質地材質強化“鋼城”的整體形象,突顯區域工業文化內涵(圖11)。另外,還需注意“鋼城”內的“西部明珠氣象塔”處于“核城”和“鋼城”兩個風貌區功能結構的轉換處,因此在風貌管控上要注重周圍建筑功能和建筑風格的銜接過渡,逐漸從舊城區建筑風格過渡成現代都市風貌(圖12)。

圖10 延續老城街巷肌理和傳統低密度格局

圖11 “鋼城”公共建筑外立面改造及公共設施示意

圖12 氣象塔節點周邊建筑管控示意圖

4.3 “核城”——打造濱水空間和現代化地標

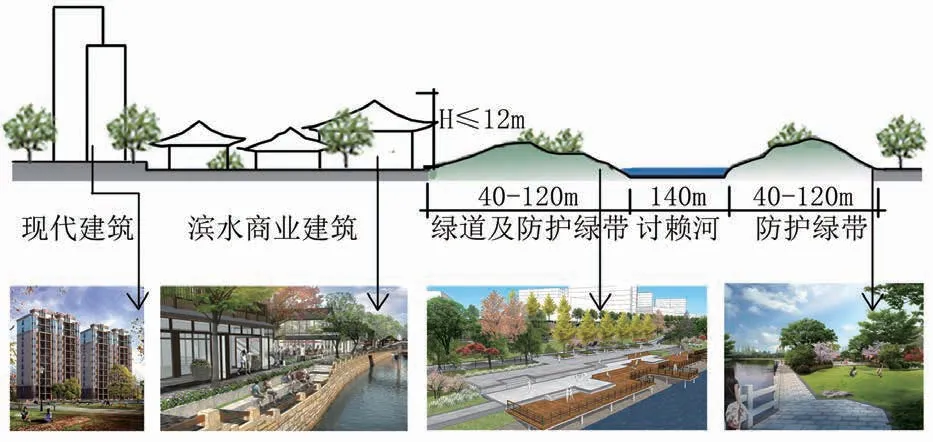

“核城”片區職能主要是高新技術產業研發和都市生態居住,該片區是基于核工業文化形成的嘉峪關市新區,因此管控重點不是改造,而在于打造未來良好的片區格局。首先,討賴河穿城而過是“核城”不同于其他三個片區的獨有風貌元素,也是影響“核城”形成生態宜居職能的關鍵要素,因此水系和濱水景觀是“核城”風貌管控的重要要點。對討賴河要素的管控首先是保護討賴河河流寬度、清澈度等自身景觀要素。其次利用討賴河沿河岸塑造宜居宜業的濱水區域(圖13),沿河綠帶寬度控制在40~120m,內部設置慢行綠道系統,并依托沿河線狀展開多個生態園,沿線建筑高度控制在3層以內,風貌以仿古建筑為主,利用建筑與水的可視關系,塑造完整的視線走廊。其次,“核城”片區缺乏能夠展示區域空間形象特征的標志物,可結合“核城”高新科技產業研發職能,風貌管控應打造一個集科研、現代文化和體驗為一體的節點空間,并在節點內部建設一個代表“核城”乃至嘉峪關市在高新技術產業領域的城市新地標,利用簡潔的建筑造型和現代新型合成材料,濃縮城市產業研發、魅力都市的現代特征,增強“核城”可識別性,展現都市活力形象。

圖13 討賴河濱水空間管控示意

結語

為了凸顯嘉峪關城市多樣化的風貌特色,實現片區風貌與片區職能的最佳融合,本文以嘉峪關市多元文化影響下的“三城”職能為主導,選取各個片區的特有風貌資源作為管控重點要素。“關城”展現了“天下第一關”的雄姿,片區的文旅職能對文物和環境保護提出很高的要求,因此管控重點是保護關城、控制視廊、優化天際線;“鋼城”作為嘉峪關市的發展基石和傳統老城區,其風貌管控的主要目的在于延續傳統城市肌理、提高城市環境品質;“核城”所發揮的是新型產業研發和生態居住職能,在風貌塑造時需要凸顯出科技魅力和宜居生活的城市特色,管控重點在于討賴河濱水空間塑造和打造與片區引領未來發展定位相契合的現代化地標。

城市風貌與城市職能聯系緊密,在不同的職能主導下嘉峪關市形成了悠遠古樸的古代“關城”片區、滄桑懷舊的傳統“鋼城”片區和現代前沿的都市“核城”片區,這些片區風貌各異,對比鮮明,但在多元的城市文化和豐富的城市職能的長期碰撞、交流、融合中,這些片區又在嘉峪關城市中并存共生、協調發展,共同組成了多樣和諧的城市特色風貌。當前國土空間總體規劃編制工作已經開展,城市風貌規劃必將成為關注重點,“三城”職能主導下的分區風貌塑造及管控方法思路,可以為嘉峪關城市風貌規劃建設提供理論借鑒。

資料來源:

圖2:錢秋紅拍攝;圖3:馬吉晶拍攝;

圖4:http://slide.news.sina.com.cn/x/slide_1_64237_104923.html#p=6;

圖10:右上角模型圖源于《嘉峪關市中心城區風貌規劃研究(2013.04)》;

圖11 :《 嘉峪關市中心城區風貌規劃研究(2013.04)》;

圖13:下部4張示意圖從左到右依次來源于:https://ziliao.co188.com/d40188903.html,https://new.qq.com/rain/a/20200424a0nnfb00,https://bbs.zhulong.com/101040_group_200407/detail38916175/p1.html?louzhu=0,http://www.dashangu.com/postimg_15273780.html;

其余圖片均為作者自繪、拍攝。