基于微更新的歷史文化街區改造研究

——以蘇州大儒巷改造設計為例

付曉渝 丁亞蘭

歷史文化街區是城市過去歷史遺存的縮影,也是城市當下對外展示的窗口。自1986年我國將“文物古跡比較集中,或能較完整地體現出某一歷史時期傳統風貌和民族地方特色的街區”列為保護對象以來[1],歷史文化街區的保護與更新在不斷的發展。曾經粗暴性的改造破壞了文物古跡、迎合性的改造將有價值的歷史街區淪為“假古董”,簡單性的改造用單一的風格來應對所有的空間改造,結果抹殺了街區數百年累計的歷史信息,使其改造流于表面[2]。而微更新是小微型的更新改造模式,其改造對象集中于小尺度的微空間,采用的策略是漸進式的微改造,對于場地是低干預的微沖擊,并且只需要低成本的微投資,更適用于當下的歷史文化街區。

因此如何通過微更新的模式,解決場地現存的問題,滿足基本的功能,保護街區歷史的原真性,同時使其能夠真正地融于當代城市之中,成為了一個重大議題。目前,蘇州姑蘇區召開古城保護更新三項重點工作推進大會,即圍繞名人故居梳理保護工程、歷史街區文化遺存展示工程、綠化景觀工程等3個重點項目,其中包括以大儒巷特色街巷為試點,力求打造一批“最江南”的吳地水鄉特色街巷[3]。為此,本文通過梳理微更新的理論及實踐發展,探究歷史街區目前的發展狀況與問題,構建歷史文化街區微更新改造框架,并結合蘇州大儒巷改造設計案例進行應用探討。

1 從大拆大建到微小改造:國外城市微更新理論研究進展

1.1 國外城市微更新研究進展

第二次世界大戰之后,國外的城市更新發生了“清除貧民窟—鄰里重建—社區更新”的變化,由大規模的推倒重建,逐步轉向中小微規模的改造。在19世紀末20世紀初,由于工業革命而遺留下來的大量衛生條件惡劣、配套設施不完善、過分擁擠的高密度貧民區,造成嚴重的社會問題,政府頒布相關政策,以拆除為主要手段清除貧民窟。推倒重建的發展模式促進中心區域繁榮,土地價格上漲,導致了居住人口外遷,內城逐漸衰落。20世紀60~70年代,開始“住宅和社區發展計劃”“老建筑有選擇的再利用”,既注重經濟發展又要求環境復蘇。70年代以后,城市居民紛紛成立自己的組織,“自下而上”的參與城市更新與社區環境改善[4-5]。

城市更新的發展過程中,面對重建、更新、擴建出現的各種問題,不同學者對城市更新模式開始進行反思,亞歷山大在《城市并非樹形》中寫到大規模的改建,只能分離城市的功能,否定城市的多樣性與復雜性。簡雅各布斯在1961年《美國大城市的生與死》這本書中,提倡小規模、有活力的改建并保護地方鄰里環境的模式。相關的學術探討與民間實踐,使城市微更新逐步被人們所關注。

1.2 國外城市微更新研究進展

我國的微更新理論來源于吳良鏞先生提出的“有機更新”[6],他認為城市是一個有機的整體,采用適當規模、合適尺度,依據改造內容與要求,妥善處理目前與將來的關系,強調小規模改造與整治的重要性。據我國統計局調查,2020年末,我國常住人口城鎮化率超過60%。城市發展由大規模增量建設轉為存量更新的發展模式,目前我國各個城市也在進行微更新的實踐探索。2015年深圳開展《趣城·社區微更新計劃》,以城市微小公共空間為突破口,為城市帶來新的趣味空間;2015年《上海市城市更新實施辦法》正式施行,并于2016年啟動“行走上海——社區空間微更新”活動;2016年《廣州市城市更新辦法》提出“微改造”的城市更新模式。

目前也有許多學者關注城市微更新,并開展了相關的微更新實踐,劉悅來[7]關注社區微更新,參與建設多個上海社區花園,強調市民對社區花園建設、管理和維護的參與。侯曉蕾、郭巍[8]從北京舊城的胡同街巷出發,通過挖掘夾縫空間或者微空間,進行微更新實踐。王承華[9]以脈絡修復、觸媒帶動和內生動力激活三個視角,探討歷史文化街區微更新的方法。上述文獻的微更新街巷尺度多從社區、胡同出發,歷史文化街區更新還只是停留在對于整個街區宏觀的把控,目前針對歷史文化街區中的街巷視角的微更新方法與策略的研究還有所欠缺。本文以蘇州平江歷史文化街區的大儒巷為研究對象,以街巷尺度的更新為視角,探討微更新如何推動歷史文化街區中的街巷發展。

2 歷史文化街區微更新改造策略

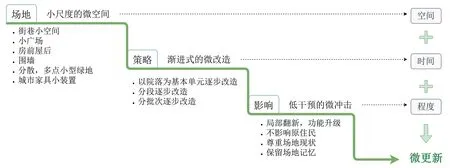

結合歷史文化街區的相關理論研究、政策、實踐案例,總結歸納出改造策略框架,重點從更新的空間、實踐、程度3個層次來組織框架(圖1)。

圖1 歷史文化街區微更新改造策略框架

2.1 選擇小尺度的微空間

城市微更新要能夠做到宏觀與微觀的“視角轉換”。微更新不代表只著眼于微小處,也不代表片面地看待問題,不是妥協和折中的改造手法,而是看待問題的新視角。既要能夠看到整個歷史文化街區的整體景觀風貌,甚至是區域和城市之間的聯系,又能夠轉換到其中的一條小街巷空間。北京南銅鑼灣的更新中,選擇以院落為基本單元進行微改造,小規模的逐步改造,避免了強迫居民搬遷整治的做法。2019年《北京歷史文化街區風貌保護與更新設計導則》中也提出“分散、多點、小規模”的綠化方式。

2.2 采取漸進式的微改造

要針對性地解決街巷現存的問題,選擇適合的微空間作為切入點,并且采取循序漸進的手段代替一次性的改造,最終實現大范圍的影響。使街巷既能夠作為歷史街區中的一個部分展示出與整體一致的景觀風貌,又能展現其獨特性。成都的寬窄巷子在建設中采用“條件成熟一個院落實施一個院落的方法”,從2004年開始修建,到2008年改造竣工。這種漸進式的修繕與建設,既滿足了多種功能,又保持了街巷風貌。

2.3 形成低干預的微沖擊

微更新對于原有場地應是微介入與低干預,既要保護物質空間的街巷肌理、房屋格局和景觀風貌,又要尊重當地居民的日常生活要求。永慶坊的微更新對于片區的活化具有一定的積極意義,但是由于改造過程中,部分建筑失去嶺南建筑特點,且存在影響原住民窗戶的采光、部分房屋受到施工隊不同程度的破壞等問題,因此與當地居民產生摩擦,造成不良的影響[10]。

3 蘇州大儒巷微更新改造設計

本文選擇蘇州平江歷史文化街區中的大儒巷改造設計為典型案例,結合上文框架探討微更新改造設計再現歷史遺存街巷的價值和功能。大儒巷位于臨頓路醋坊橋以北,東起平江路,西接觀前街,全長403m,巷寬7.3m(圖2)。康熙《蘇州府志》記載“大儒巷以明代大儒王敬臣居此,故名”。隨著時代的發展,大儒巷由最初的“宗教+居住”的功能向多元化、復合化的功能轉變,目前作為聯通觀前街與平江路,串聯兩種商業空間的公共長廊,其更新與改造對于地區的發展具有重大的意義(圖3)。

圖2 蘇州大儒巷區位

圖3 大儒巷功能歷史演變

3.1 改造前大儒巷存在的問題

2002年平江歷史文化街區開始整治,但是由于當時的政策、資金等多方面的原因,導致大儒巷目前仍存在以下一些問題。

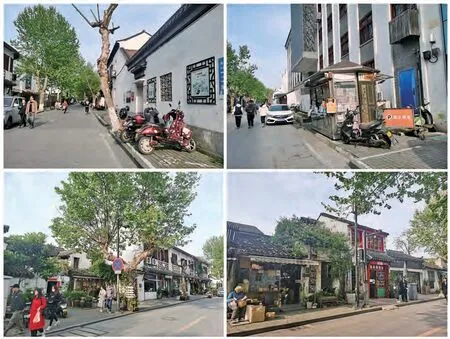

(1)慢性空間不足,人車流線混亂

大儒巷內的人行道緊鄰建筑,不足1 m寬,保留的樹木分割為不連續的片段,且存在居民雜物、非機動車占用人行道的現象,導致行人在車行道上通行,人車之間流線混亂。場地的東西兩側各有一地下停車場,來往的車輛停放,在一定程度上又加大了安全隱患(圖4)。

圖4 場地現狀照片

(2)景觀空間不足,停留空間欠缺

不同時代不同居民對大儒巷進行了建設與改造,有的利用了建筑前的空間,自主地設計小尺度的綠化景觀,但是有的區域卻是堆放的雜物、停放的非機動車、保留的老舊的報亭。街巷的不同路段景觀風貌差異大。并且整個街巷沒有能夠讓人停留休憩的公共空間,場地內唯一的一處可供小坐的區域也是由某商家在店鋪前提供的兩個座椅。

(3)資源未被利用,缺乏街巷特色

街巷內的歷史資源豐富(圖5),但未被充分利用,沒能體現其時代性與延續性。古跡背后的典故,通過只存在當地人的口口相傳之中,未能夠向大眾進行傳播和展示[11]。

3.2 基于微更新的改造設計途徑

(1)微調流線:重新劃分路權,增加慢行空間,確保行人安全

①路權劃分:歐美國家近年來將街道整體進行統籌規劃,重新分配車行與慢行權屬,這種“去汽車化”設計適應當下城市的發展[12]。舒適的步行尺度和安全的車行速度才能夠真正地激發場地的活力,滿足當地居民和游客的通行需求。場地沿用現狀機非混行斷面形式,并重新進行路權劃分,適當壓縮車行空間,留出更多的步行空間。路中設置機動車單車道3.5m,兩側為慢行空間(單側3.3~4.85m)。并且車行道和慢行道用不同的路面鋪裝增強其引導性(圖6)。

②車行流線:通過設計來引導司機降低車速,如:適當減小轉彎半徑;路段間隔50m設置寬度3m,長度30m的機動車收窄段。并且能夠滿足不同情況下的車行需求,當有大型消防應急車輛駛入大儒巷時,可局部借用慢行空間通行,保障4m的消防通道;選取道路空間相對寬裕的路段設置2~3處會車位,確保兩車相遇時能正常通行(圖7)。通過大儒巷沿線停車場出入口及大儒巷西端設置車輛感應設備,當有車輛從臨頓路駛入大儒巷時,禁止停車場車輛駛出。

圖7 街巷不同功能區域斷面

③人行流線:對人行空間進行合理分區,形成步行通行區、設施帶與建筑前區,滿足步行通行、設施設置及與建筑緊密聯系的活動空間需求。步行通行區要保持連貫,避免不必要的高差,并將各類街道設施集約布局在設施帶內,避免市政設施妨礙步行通行。當沿街僅需要少量小尺度設施時,應將設施沿路緣石布置,其余空間作為步行通行區的補充。

(2)微改空間:公眾參與更新+見縫插針改造+滿足功能需求

①位置選擇。設計在不破壞場地肌理的基礎上,以見縫插針的手法增加大儒巷的綠色空間,創造吸引人停留的公共區域。通過現場調研和分析,選擇景觀效果不好的、堆放雜物的或閑置的小地塊,如街角、建筑前區。小空間的改造影響輻射周邊街巷,串聯周邊的南顯子巷和肖家巷。

②公眾參與的微更新模式。大儒巷內有旗袍、咖啡、手工藝品售賣的店鋪,也有原住民的住宅,其建筑使用者為了吸引客人或是由于自身的興趣愛好,自發地進行微更新的實踐。如:利用花盆或是雜貨箱種植植物,或是在樹上懸掛風鈴等等。微更新因其實施空間范圍小,改造難度不大,公眾更容易操作。在設計過程中,應引導周邊居民參與建設的過程,設計師為其提供更加專業的意見,有利于自下而上地完成更新的進程,也有利于促進微空間的景觀維護。

③空間營造。以政府投資和公眾捐贈為更新資金,以設計師為主導,施工團隊為輔助,結合街巷居民的參與進行微改造。并根據現有建筑空間的儒雅、古樸的氛圍,綜合考慮了整體的景觀風貌。臨頓路入口設計為主廣場,可作為街巷主要的公共活動空間;宅前屋后的微空間采用可組合移動式的種植箱或是立體綠化,充分利用現有空間栽種植物,增加綠化覆蓋率,改善居住環境;建筑前區結合道路綠化,將各類街道設施模塊化,座椅、樹池、燈具和垃圾箱等,均可按照需求自由組合,形成一個個可供停留的小休憩空間(圖8)。

圖8 道路基礎設施模塊

(3)微加文化:靜態動態結合,體驗歷史文化,帶動街巷發展

歷史文化街區是一種活化的、動態的、無圍墻的城市博物館形式,作為城市的“活態博物館”[13],為外來參觀者提供了解當地地域文化的機會。大儒巷屬于歷史街區中的一條巷子,應展現出其獨特的歷史文化底蘊,主要的方式包括靜態的展示與動態的參與。

①靜態展示:場地歷史遺存的歷史建筑,包括名人故居、民宅、昭慶寺等。除此之外,還有古井、古樹以及古橋梁,均保留良好,可作為靜態展示的空間。除此之外,充分利用街巷入口空間,打造展覽前區空間,并將3段與現有風格不和諧圍墻改造為文化展示墻,利用其他微小空間形成多個展窗。平江歷史街區基本上延續了南宋《平江圖》中的“水陸并行,河街相鄰”的雙棋盤格局,大儒巷南側原有河,但是1958年填河拓寬成路面,原本的河道消失不見。設計利用道路空間,地面用鑲嵌LED照明的方式,再現原來河道的記憶。

②動態參與:大儒巷,因大儒王敬臣居此方得此名。大儒,也叫鴻儒,多指有學問、品德高尚的知識分子。大儒巷有這樣豐厚歷史底蘊,設計時應凸顯儒客讀書人所具有的溫文爾雅的風貌。街區呈活態健康發展,可以通過引入相關業態,促進相關文化活動的進行,而不是停留在某一歷史階段[14]。這樣的功能更新,既能夠使人們在各種活動中感受到場所精神,又能夠帶動經濟的發展,不是僅憑投資建設對于物質實體進行保護與更新,而是注入生機的持續性的發展[15]。可注入的業態包括:培訓類——大儒學堂、大儒畫坊、書法培訓;表演類——大儒禮堂、評彈劇場、《金榜題名時》園林式沉浸喜劇;文創類——大儒集市、大儒筆莊等等。在兼顧原住民生活延續性的基礎上,將讀書、品茶、書法課、評彈表演等文化體驗活動,與購物休閑融于整個街巷,讓人們體驗到蘇式慢生活。

結語

歷史文化街區是城市重要的資源,其更新和改造不僅能夠改善當地居民的生活環境,更能夠延續城市歷史文化并帶來一定的經濟發展。本文探討了大儒巷的微更新改造設計,以場地的流線、空間、文化三方面的問題為出發點,通過微更新的改造模式,解決了人車沖突的矛盾、景觀空間不足的現狀、文化內涵未被發掘的情況。每條街巷空間,既有共性的問題,也有差異化的矛盾。因此其更新與改造需要以微更新的視角作為切入點,綜合考慮流線、空間、文化、經濟等多個方面。通過選擇小尺度的微空間,采取漸進式的微改造,形成低干預的微沖擊,讓歷史文化街區煥發生機。

資料來源:

圖1~2、7:作者自繪;

圖3:蘇州自然資源和規劃局;

圖4:作者拍攝;

圖5~6、8:江蘇省設計集團有限公司《大儒巷特色街巷策劃方案》。