變分回波跟蹤算法在武漢汛期臨近預報中的適用性

龐 晶,袁 凱,李武階,李 明,劉佩廷

(武漢市氣象局,武漢 430040)

對流天氣臨近預報通常是指對某一區域雷暴及其產生的災害性天氣未來0~2 h 發生、發展、演變和消亡的預報,在氣象災害防御中具有極其重要的地位。陳明軒等[1]、俞小鼎等[2]和程叢蘭等[3]對強對流臨近預報方法進行了詳細分析和闡述,認為目前強對流天氣臨近預報主要有以下2 種方法,基于雷達回波的外推技術和數值天氣預報技術。數值預報雖然已經在氣象領域得到了廣泛應用,但仍存在其自身的局限性[4],特別是在臨近預報應用方面,不僅需要復雜的物理計算過程,準確率低,而且在精細化程度方面難以滿足業務需求[5,6],因此,天氣雷達仍然是對流天氣臨近預報的主要工具。業務上應用的臨近預報方法主要是基于雷達數據的雷暴識別跟蹤和自動化外推預報技術[7],主要包括單體質心法、交叉相關法和光流法。

單體質心法由于其較大的計算量和只適用于強對流風暴的“先天性缺陷”,導致其預報準確率難以有較大幅度的提高[8];交叉相關法沒有考慮深對流系統通常伴隨較強的垂直運動,因此該方法僅適用于緩慢變化的層狀云降水系統,對快速增長或消散的強對流系統的預報效果并不理想[9,10];光流法可以較為準確地得到雷暴的整體運動趨勢,但對于熱帶降水系統尤其是臺風系統,光流法沒有考慮到雷達回波的旋轉性,導致其預報效果不如交叉相關法,此外,其基本模型較實況仍存在不少誤差,比如要求圖像遵循灰度不變形假設,另外求解光流場時,也只適用于回波運動較小的情況,對于快速移動的回波誤差仍然較大[11,12]。

鑒于交叉相關法和光流法外推預報中的不足,近年來,國內外眾多學者基于連續時次的雷達資料,采用變分回波跟蹤算法(Variational Echo Tracking method,VET)進行強天氣臨近預報,廣泛開展了變分回波跟蹤算法在臨近預報預警中的應用研究。Michael等[13]利用瑞士雷達資料,分析了2005—2010年20 個夏季強降水事件,結果顯示基于變分回波跟蹤算法的臨近降水預警,要優于歐拉算法和高分辨率的數值天氣模式預報結果;吳劍坤等[6]通過對京津冀地區18 個典型對流個例定量檢驗發現,當雷達回波強度閾值為35 和45 dBz 時,無論是30 或60 min外推預報,變分回波跟蹤算法的命中率和臨界成功指數都明顯高于交叉相關法,且虛警率更低,另外天氣類型定量檢驗發現絕大多數天氣類型變分回波跟蹤算法外推預報效果優于交叉相關法。本研究嘗試將變分回波跟蹤算法引入到武漢汛期強天氣的預報預警中,檢驗和評估該算法對武漢雷達回波的臨近預報能力,可為武漢雷達回波臨近預報提供參考。

1 資料

研究主要用 2021 年汛期(5 月 1 日至 9 月 30 日)武漢新一代多普勒天氣雷達組合反射率因子產品,其范圍覆蓋湖北東部地區的以武漢雷達站為中心、邊長為320 km 的正方形區域,其經、緯度分別為113.098°—115.648°E,29.247°—31.797°N,時間分辨率為6 min,空間分辨率為1 km×1 km,雷達回波數據進行了固定地物雜波和超折射回波的抑制[6]。

2 方法

2.1 變分回波跟蹤算法基本原理

變分回波跟蹤算法由Laroche 等[14]提出,其核心思想為采用變分技術,從連續時次雷達回波資料中反演出運動矢量場,根據反演的運動矢量場對雷達回波進行外推預報。

盡管相鄰2 個時次的雷達反射率因子會隨時間變化而發生變化,但在短時間內(6 min 內),這種變化可以認為非常微小,因此可以假定雷達回波的運動基本滿足拉格朗日守恒,即雷達回波反射率因子在短時間內保持不變。變分回波算法的關鍵在于采用變分方法,通過極小化某一包含了反射率因子守恒項和平滑約束項的代價函數,得到其最優解,即最終的雷達回波運動矢量場(u,v)。采用的代價函數如下。

式中,FZ為反射率因子守恒約束項,可以用全區域所有點聯系時次的反射率因子殘差的平方總和代替,其求解表達式如下。

式中,ψZ為反射率因子守恒約束項的權重系數,代表了雷達資料質量,一般整個雷達區域取一個常量;u和v分別是雷達回波在X 和Y 方向上的運動速度;Z(x,y,t0) 為t0時刻的反射率因子,Z(x-uΔt,y-vΔt,t0-Δt)則為t0-Δt時刻的反射率因子。

式(1)中,FV為引入的平滑約束條件項,其作用是限制(u,v)在空間上的可變性,防止得到的(u,v)與周邊差異過大,其表達式如下。

式中,ψV為平滑約束條件項的權重系數,一般為常量。

綜上可知,代價函數中包含2 個控制變量(u,v),其求解轉化為尋找最優的(u,v)使得該代價函數值最小,因此可以采用迭代方法求其最優解。

式中,XN為包含了控制變量(u,v)的第 N 迭代點,dN為第N 次的搜索方向,由代價函數相對于控制變量的梯度計算得到,aN為第N次的步長因子,N為迭代次數。因此,不同的步長因子和搜索方向構成了不同的迭代方法,本研究采用廣泛使用的擬牛頓法(L-BFGS 法)[15],該方法具有計算穩定、收斂快、節省計算開支等優點,特別適合求解大范圍無約束優化問題。

具體計算步驟如下。①設定收斂條件,并給出控制變量(u,v)的一個初猜值;②計算代價函數以及代價函數相對于控制變量(u,v)的梯度,按照一定的方法求得搜索方向dN;③確定步長因子aN,使目標值有某種意義的下降;④應用公式(4)計算得到XN+1,如果XN+1滿足收斂條件,則停止迭代,得到最優解XN+1,反之如果不收斂,則N=N+ 1,跳至第2步,直到求得最優解。

2.2 檢驗方法

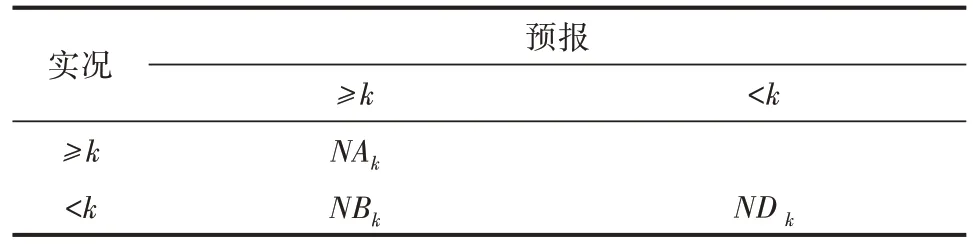

為了客觀衡量VET 算法對雷達回波的外推預報能力,引入氣象領域應用較廣的3 個評價指標,臨界成功指數(Critical Success Index,CSI)、命中率(Probability Of Detection,POD)和 虛 警 率(False Alarm Rate,FAR)[16],對預報結果進行量化評估,具體檢驗評分的計算公式如下。

式中,NAk為預報正確格點數,NBk為空報格點數,NCk為漏報格點數,k為檢驗雷達回波不同強度閾值,采用分閾值的檢驗方法(分別為20、30、40 和50 dBz),逐個像素點進行檢驗(表1)。

表1 雷達回波預報分級檢驗

3 結果與分析

3.1 整體評分

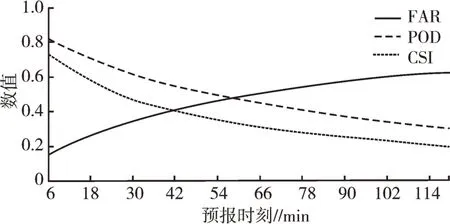

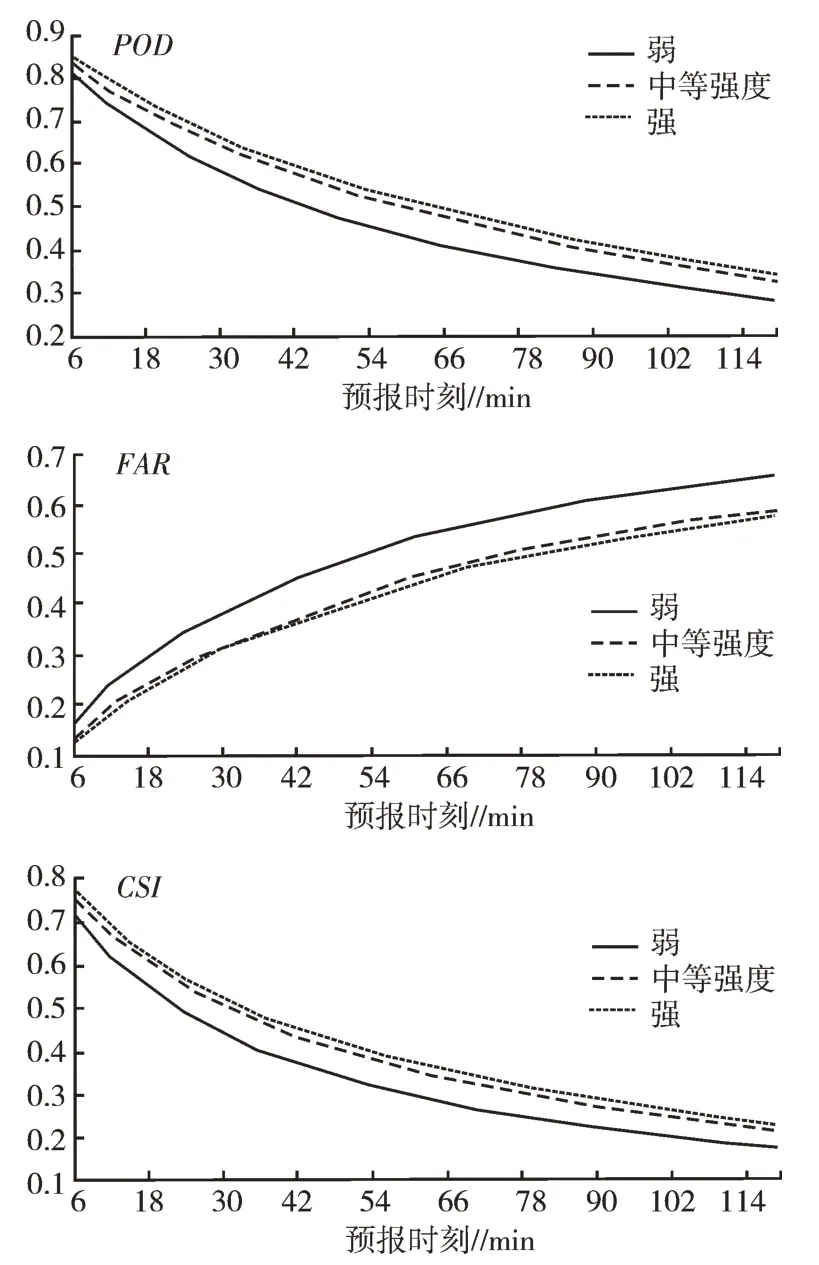

以10 dBz 為回波強度閾值,對14 326 組檢驗樣本2 h 的平均得分(預報時間間隔為6 min)進行再平均,CSI達 0.358,POD為 0.483,FAR為 0.463。Germann 等[17]基于美國雷達組網資料分析變分回波跟蹤算法的臨近預報研究中得到,CSI在0.3 以上視為有效預報,因此可以看到VET 算法表現出較好的預報能力。從各種評分指標隨時間的演變來看(圖1),隨著預報時效的延長,VET 算法的預報能力逐步下降,表現為FAR的緩慢上升以及POD、CSI的緩慢下降。從變化趨勢來看,隨著預報時效的延長,預報能力的降幅相對平穩,各指標均表現為48 min 以后變化趨于平穩。以CSI為例,48 min 之前變幅在7%以上,48 min 之后變幅穩定在4.8%~7.0%。

圖1 14 326 組檢驗樣本FAR、POD、CSI隨時間的演變

為了客觀衡量各算法對于不同強度回波的預報能力,進行了不同閾值(≥20 dBz、≥30 dBz、≥40 dBz)回波的檢驗評估(表2)。整體來看,隨著回波強度的增加,CSI和POD都迅速降低,FAR雖然呈下降趨勢,但變化幅度在3.5%以內,另外CSI和POD均在30~40 dBz 下降最快,說明其對較強回波的敏感性要強于弱回波。

3.2 不同強度降水過程和不同降水性質的檢驗評估

王莉萍等[18]利用 1960—2009 年 1 789 個氣象觀測站的逐日降水資料,統計分析了中國區域降水的時空分布特征暴雨孕災環境的脆弱性及氣象服務需求等,將中國分為4 個暴雨災害敏感區,并基于降水影響對降水過程進行定義,分析給出了降水強度、覆蓋范圍、降水持續時間3 個降水過程綜合強度的評估指標。參考該評估指標,按照不同降水強度和不同降水性質進行分類,將觀測站點的平均降水量(RR)和中雨以上占比(PP)作為分類標準,檢驗樣本分為3 類降水強度類型:弱降水(RR<10)、中等強度降水(10≤RR<25)、強降水(RR≥25),2 類降水性質類型:分散性(PP≤20%)、區域性(PP≥70%)。

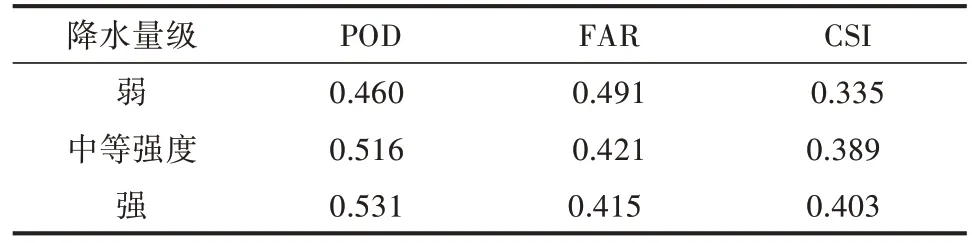

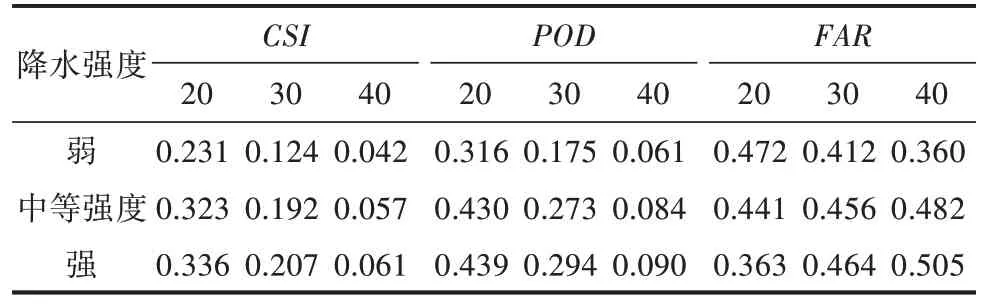

3.2.1 不同強度降水過程的檢驗評估 分別計算不同降水強度各類檢驗指標(表3),可以看到,POD、FAR、CSI均表現為強降水最優,強降水較弱降水提升幅度分別為15.4%、15.5%、20.3%。

表3 不同降水強度VET 算法評分

從各評分指標隨時間的演變(圖2)來看,不同降水強度之間各指標值雖然表現不同,但整體趨勢較為一致,都表現出FAR緩慢上升以及POD、CSI緩慢下降,同時,中等強度以上降水預報能力明顯強于弱降水,而中等強度和強降水之間的差距較小,不同時效各指數差距均在5.5%以內。預報時效120 min以內,POD、FAR、CSI均表現為強降水最優,與弱降水相比,POD提升幅度為3.8%~21.6%,FAR降低幅度為11.3%~20.8%,CSI降低幅度為6.5%~30.7%。

圖2 不同降水強度檢驗樣本平均的POD、FAR 和CSI時間演變

同樣,進行了不同閾值回波的檢驗分析(表4)。整體來看,隨著回波強度的增加,CSI、POD均逐漸降低,FAR表現為弱降水逐漸降低,中等強度及強降水逐漸上升。同時,不同降水強度各指標下降和上升最快的區間有一定的差異,弱降水均表現為20~30 dBz 上升/下降較快;中等強度及強降水,除中等強度FAR在20~30 dBz 上升較快外,其他指標均表現為30~40 dBz上升/下降較快。

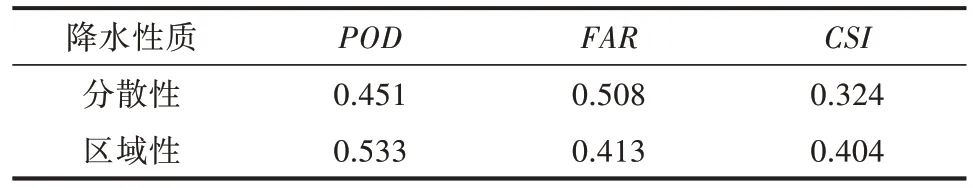

表4 不同降水強度下各閾值回波預報的平均評分

逐個指標來看,除FAR在弱降水≥30 dBz、≥40 dBz 強度上表現最優外,在各強度上(≥20 dBz、≥30 dBz、≥40 dBz)CSI、POD、FAR均表現為強降水最佳。各閾值回波預報中(除≥30 dBz、≥40 dBzFAR以外),強降水與弱降水相比,CSI提升幅度為45.7%~67.1%,POD為38.9%~68.1%,FAR為23.1%。

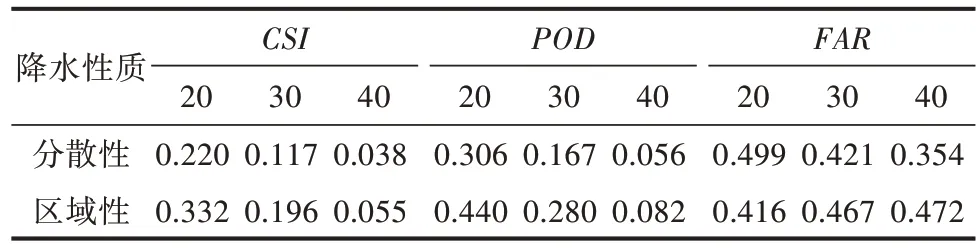

3.2.2 不同降水性質的檢驗評估 分別計算各檢驗指標分散性和區域性2 種降水類型(表5),可以看到與不同降水強度結果類似,POD、FAR、CSI均表現為區域性優于分散性,提高幅度分別為18.2%、18.7%、24.7%。

表5 不同降水性質VET 算法評分

從各評分指標隨時間的演變來看,各指標值整體趨勢與上述規律一致,都表現出FAR 的緩慢上升以及POD、CSI的緩慢下降。同時,隨著時間的推移,FAR之間的差距均表現出逐漸增大的趨勢。預報時效 120 min 以內,POD、FAR、CSI均表現為區域性更優,與分散性相比,POD提升幅度為4.3%~26.1%,FAR為15.2%~22.7%,CSI 為7.6%~40.9%。同樣進行了不同閾值回波的檢驗(表6)。整體來看,隨著回波強度的增加,CSI和POD都迅速降低,FAR 逐漸上升。同時,不同降水強度各指標下降和上升最快的區間有一定的差異,CSI和POD在30~40 dBz 下降最快,區域性降水FAR在 20~30 dBz 上升最快,而分散性降水在30~40 dBz下降最快。

表6 不同降水性質下各閾值回波預報的平均評分

逐個指標來看,除FAR在分散性降水≥30 dBz、≥40 dBz 強度上表現最優外,在各強度上(≥20 dBz、≥30 dBz、≥40 dBz)CSI、POD、FAR均表現為區域性降水最佳。各閾值回波預報中(除≥30 dBz、≥40 dBzFAR以外),區域性較分散性提升幅度分別為45.0%~67.7%、43.8%~67.6%、16.6%。

3.3 案例分析

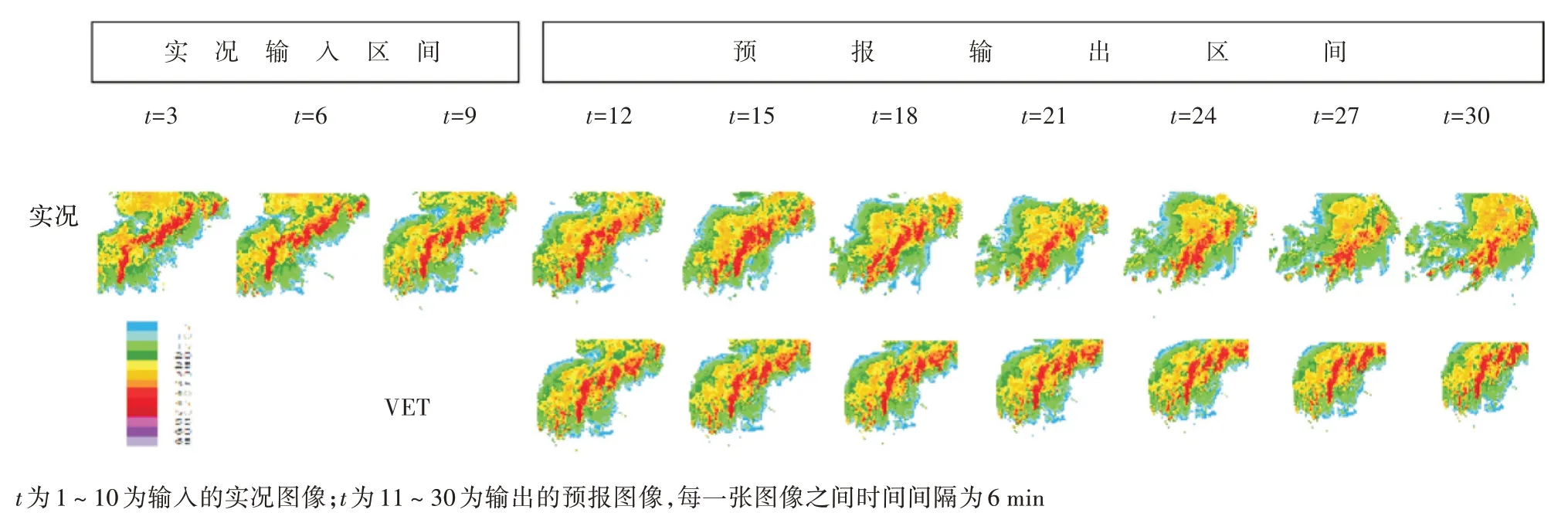

3.3.1 2021年5月15日7:00—9:00區域性降水 2021年5 月15 日受高空低槽和中低層切變線共同影響,武漢普降大到暴雨,局部大暴雨,全市63%的站點達到暴雨量級,最大小時雨強為58 mm,為典型的區域性強降水。7:00 雷達回波上顯示(圖3),武漢西北部地區有中心強度超過45 dBz 呈東北-西南走向的帶狀回波存在,帶狀回波后側還伴隨有強度稍弱的片狀降水回波,從后期回波的演變來看,該帶狀回波緩慢東移,并略有南壓,強度基本不變,但強回波范圍有所減小。從VET 的預報來看,120 min 以內,對于回波東移預報較好,回波強度與實況基本吻合,強回波后側片狀回波的發展移動也有所體現,但對于回波的南壓預報欠佳。

圖3 2021 年 5 月 15 日 07:00—09:00 雷達實況和預報對比

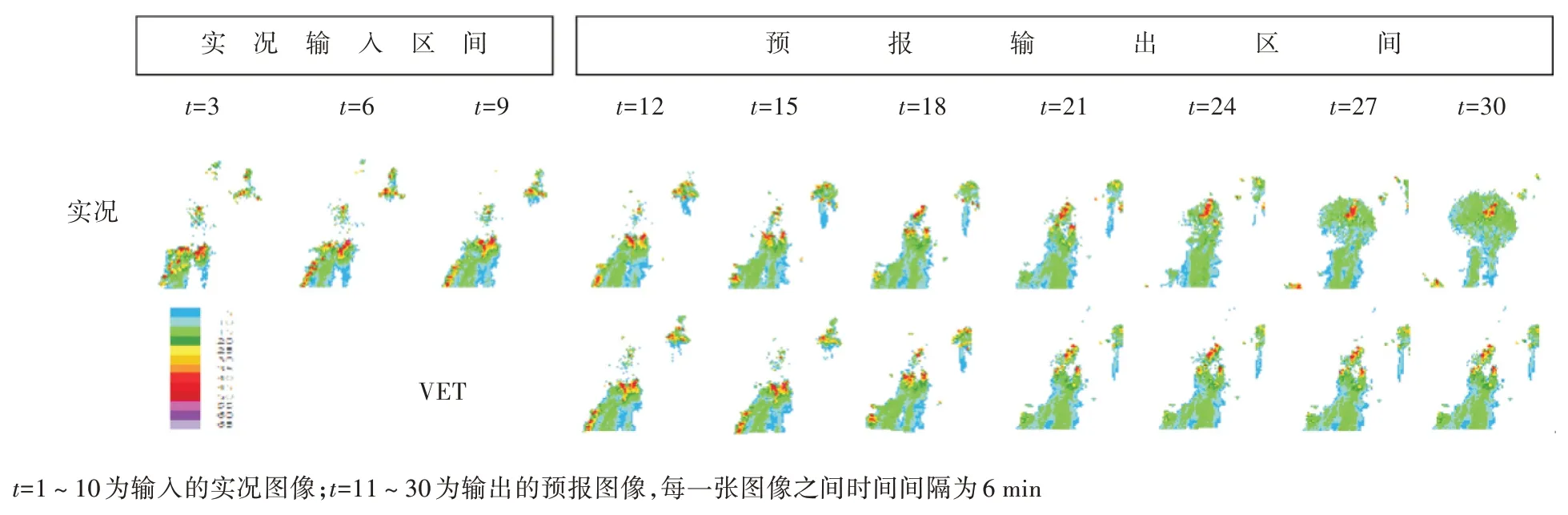

3.3.2 2021年9月3日18:00-20:00分散性降水 2021年9 月3 日受低層擾動影響,傍晚至夜間武漢中部出現分散性雷陣雨,局部伴有雷暴大風,降水分布不均,全市平均雨量6 min,最大累計雨量38 min,最大小時雨強 32 min。17:00—18:00 的雷達回波上顯示(圖4),武漢東北部、南部各有分散性回波存在,回波強度超過50 dBz,但范圍均較小,南部回波面積稍大。從回波的演變來看,預報時效內北部回波逐漸減弱消散,移動不大,南部回波自西南向東北方向移動,強度均呈減弱趨勢,至19:24 多個分散回波合并后,移動變慢,強度減弱。模式算法的預報結果為對北部回波的預報范圍強度均較好,南部回波的移動較實況吻合,僅范圍較實況偏弱。120 min內,VET算法對該次分散性回波的發展和移動預報較好。

圖4 2021 年 9 月 3 日 18:00—20:00 雷達實況和預報對比

對比分散性和區域性降水的分析結果,VET 機器學習算法不僅對回波運動有一定的把握能力,而且對回波強度的變化也有一定的預報能力,但隨著預報時長的延長,預報性能均有所下降,因算法所采用的網絡結構在提取空間特征的過程中不可避免的存在信息損失,預報時效越長,信息損失越明顯,從而導致預報能力下降。

4 結論

1)從時間演變來看,隨著預報時效的延長,VET算法的預報能力逐步下降,表現為FAR緩慢上升以及POD、CSI緩慢下降,但降幅和增幅都隨時間逐漸變小,48 min 后曲線變得非常平緩,不同降水性質之間的差異卻逐漸增大,且這種差異在一般強度回波時表現得更加顯著。

2)隨著回波強度的增加,VET 算法的預報能力降低,但其對較強回波的敏感性要強于弱回波,表現為CSI和POD在30~40 dBz下降快于 20~30 dBz。

3)不同降水強度檢驗來看,VET 算法對于強降水的預報能力優于弱降水;時間演變特征類似,均為強降水更優;不同閾值檢驗強降水提升幅度均在12%以上,表現出VET 算法對較強回波的預報能力較好。

4)不同降水性質的檢驗結果類似,分散性和區域性降水各指標不同閾值提升幅度在8.2%~19.7%。

5)對區域性、分散性降水案例的分析結果表明,VET 算法不僅對回波運動有一定的把握能力,而且對回波強度的變化也有一定的預報能力。但隨著預報時長的延長,預報性能均有所下降,原因為算法所采用的網絡結構在提取空間特征的過程中不可避免的存在信息損失,預報時效越長,信息損失得越明顯,從而導致預報能力下降。