2021 年黃岡市小麥生產調研

閆振華,趙樹琪,張華崇,戴寶生,黃曉莉,梅 高,周 堅,雷旺英,李 蔚

(1.黃岡市農業科學院,湖北 黃岡 438021;2.黃岡市農業農村局,湖北 黃岡 438021;3.黃岡市農業技術推廣服務中心,湖北 黃岡 438000)

湖北省作為中國重要的小麥主產省,小麥種植面積常年保持在106.7 萬hm2左右;其中黃岡市小麥種植面積常年保持在3.5萬hm2以上[1]。為了解小麥生產現狀,2021 年5 月中旬黃岡市農業農村局聯合黃岡市農業技術推廣服務中心、黃岡市農業科學院等單位對黃岡市羅田縣、黃梅縣、武穴市、蘄春縣、浠水縣、團風縣和黃州區等小麥生產情況進行考察與調研。結合收集的相關資料,總結形成了以下調研報告。

1 考察地點

根據前期面積調查及農業糧食項目落實情況,調研組一行先后赴羅田縣大河岸鎮、黃梅縣新開鎮、武穴市大法寺鎮、蘄春縣橫車鎮、浠水縣蘭溪鎮、黃州區堵城鎮葉路洲、團風縣羅霍洲等地,實地考察了小麥生長情況,進行了現場取樣測產和病蟲害調查。

2 現場考察和訪談結果

調研組一行與各縣市農業農村局、農業技術推廣服務中心和鄉鎮農技站等行政技術人員、種植大戶和專業合作社負責人等就小麥生產主要應用技術及小麥生產主要存在的問題進行了座談交流。調研組現場考察病蟲草害發生情況。

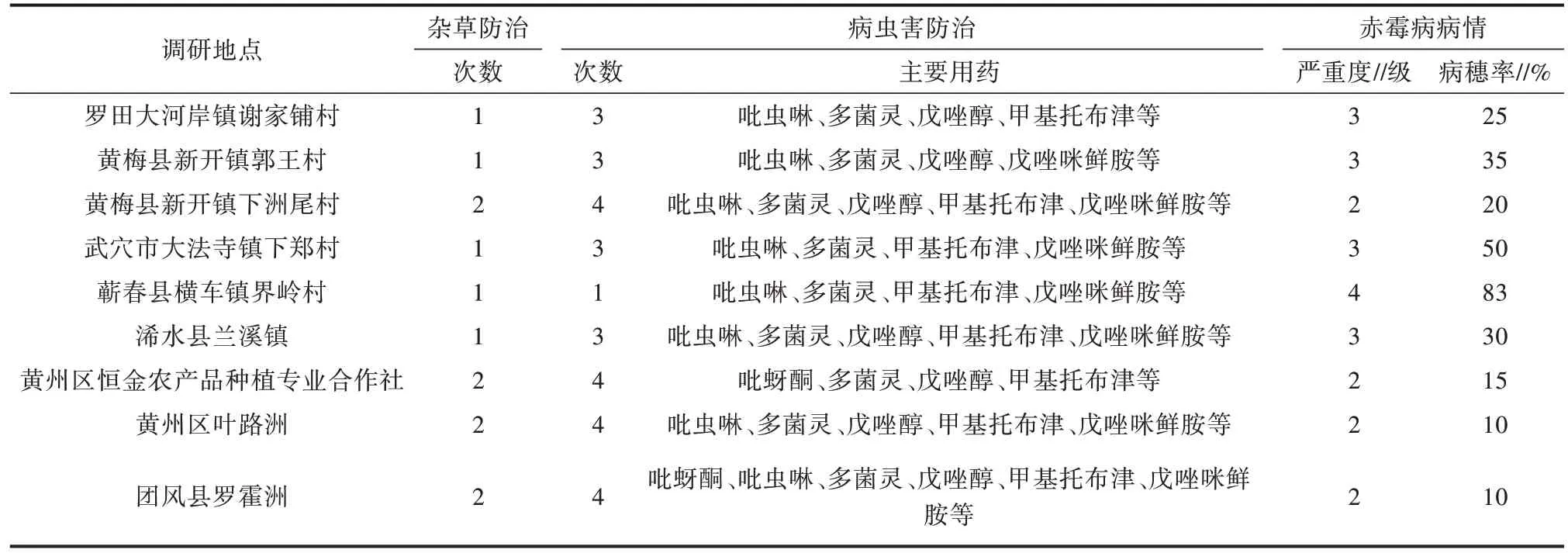

2.1 小麥田間病蟲草害防治情況

各調研地點小麥田間病蟲草害防治情況如表1所示,調研的生產主體主要是規模化種植的大戶,大多數農戶進行病蟲害防治用藥基本一致,一般進行了1~2 次的草害防治,3~4 次的病蟲害防治,病蟲害田間發生較輕,田間銹病輕度發生,赤霉病多數在2~3 級(表1)。

表1 各調研地點小麥田間病蟲草害防治情況

蘄春縣的種植大戶由于家庭原因來不及防治,病蟲害僅防治1 次,田間赤霉病發生較重,赤霉病病穗率達83%,病級達4 級。黃州區和團風縣羅霍洲的種植大戶病蟲害防治比較到位,時機把握比較準,因此赤霉病發病較輕。

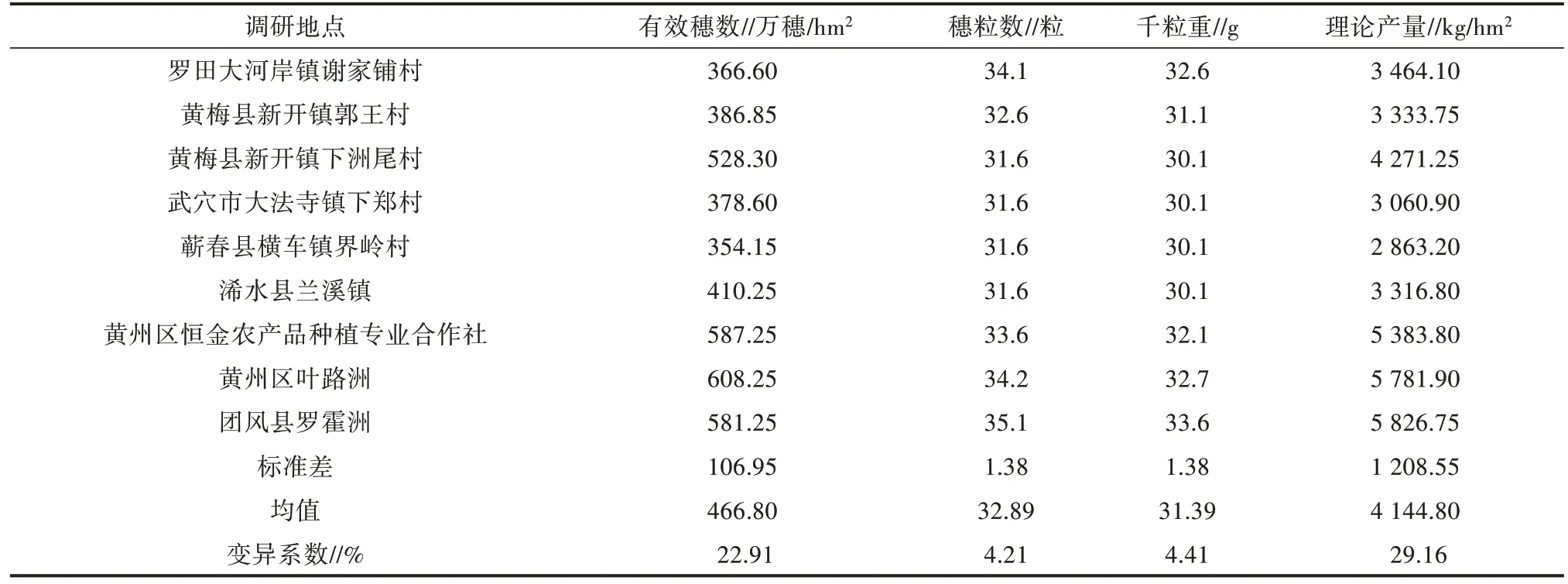

2.2 現場測產結果

調研組根據五點取樣法進行了取樣,每個樣本面積為0.25 m2,現場測定有效穗穗數,室內考種測定穗粒數和千粒重,折算成理論產量(乘以系數0.8)。由表2可知,各調研地小麥平均產量為4 414.80 kg/hm2,變化幅度為2 863.20~5 826.75 kg/hm2,產量變異系數為29.16%。產量構成要素分析表明產量的變異主要是由于有效穗數的差異導致的,有效穗數的變化幅度達354.15 萬~608.25 萬穗/hm2,變異系數達22.91%。黃州區和團風縣羅霍洲的現場測產均超過5 380 kg/hm2,豐產優勢明顯。

表2 各調研地點小麥現場測產結果

2.3 沿江平原小麥規模化生產效益情況

據調研,浠水縣蘭溪鎮、黃梅縣新開鎮等沿江平原地區以及黃州區葉路洲、團風縣羅霍洲和浠水縣戴家洲等江心洲地區,冬季枯水期小麥規模化生產面積大、效益好、機械化程度高。

3 小麥生產存在的問題

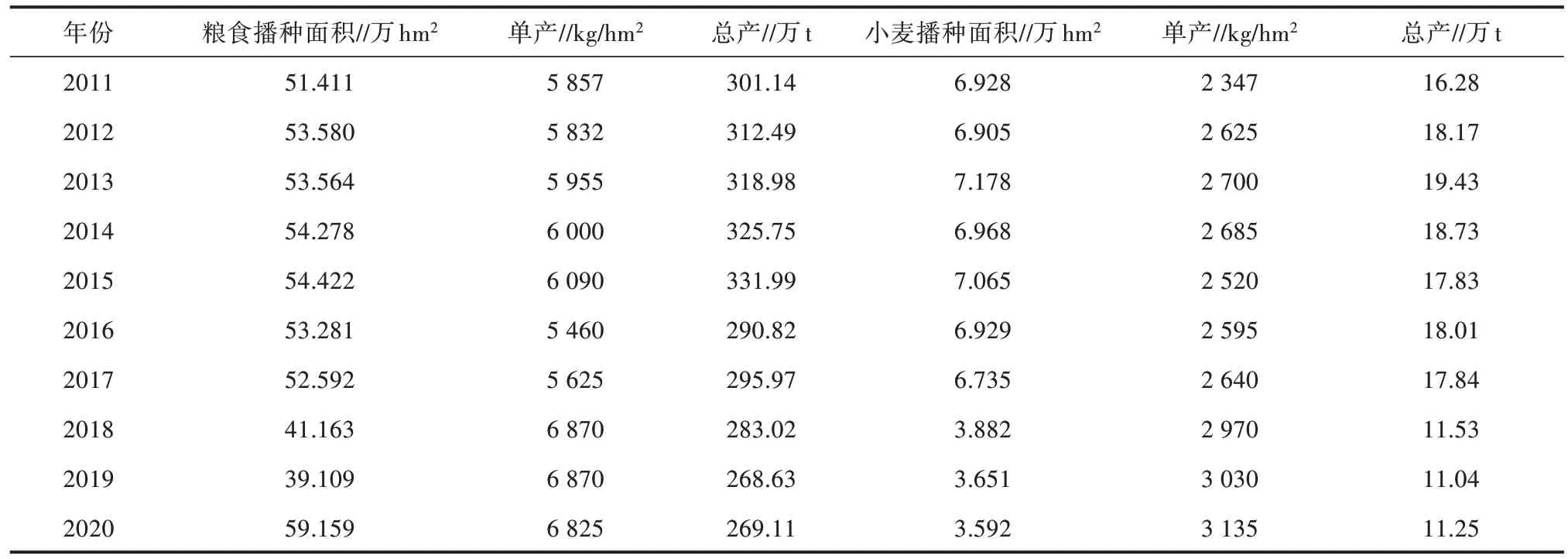

3.1 小麥播種面積呈逐年下降趨勢

如表3 所示,黃岡市2011—2020 年小麥種植面積呈逐年下降趨勢,2011—2017 年小麥種植面積平均為6.96 萬hm2,而2018—2020 年小麥種植面積平均為3.71 萬hm2,小麥種植面積縮減十分明顯,其中2018 年小麥種植面積比 2017 年減少 2.853 萬 hm2,縮減了42.37%;2020 年小麥種植面積比2019 年縮減1.6%。

3.2 小麥總產下降,單產不高

由表3 可知,2011—2020 年黃岡市糧食單產呈增加趨勢,糧食總產穩定在268 萬t 以上;雖然小麥的播種面積有所減少,但小麥的單產呈增加趨勢,2019 年和2020 年小麥的單產突破3 000 kg/hm2;2020年小麥單產3 135 kg/hm2,比2019年增產3.47%。

表3 黃岡市2011—2020 年糧食和小麥生產情況

雖然小麥單產呈增加趨勢,但黃岡市小麥的單產依然低于全國及長江中下游其他小麥主產省,更低于黃河流域小麥主產省,以黃岡市小麥單產較高年份的2019 年為例,全國小麥單位面積產量為5 630 kg/hm2[2],河南省為 6 557 kg/hm2[3],山東省為 6 090 kg/hm2[4],山西省為 4 137 kg/hm2[5],而黃岡市只有 3 030 kg/hm2[6]。

調研發現,除團風縣羅霍洲、黃梅縣新開鎮下洲尾村和黃州區等地小麥有效穗數超過520 萬穗/hm2,其他地點小麥有效穗均低于450 萬穗/hm2;有效穗數與小麥的產量呈極顯著正相關關系[7],這就導致難以實現高產穩產。

3.3 品種雜亂,種子質量差,品種品質不佳

調研發現,黃岡市小麥主栽品種主要為襄麥系列品種、以揚麥20 為主的楊麥系列品種和鄭麥9023等,同時也存在各地私自從外省引進未經湖北省引種備案的現象,這就造成小麥種子質量參差不齊,影響小麥單產,導致小麥品質下降。此外還發現,各調研種植大戶多重視提高小麥產量,而對品質不夠重視。黃岡市優質專用小麥品種少,推廣品種中雖營養品質不錯,但是蒸煮品質一般,烘烤品質差;總體來說,黃岡市小麥品種品質低于全國平均水平[8]。

調研還發現,大多數農民喜歡自行連續留種,或直接從當地其他農戶手中購買表現比較好的小麥留種,易造成小麥優良種性退化、種子質量下降,使病害加重、單產降低[9]。

3.4 稻茬小麥管理技術不到位,受漬害較重

羅田縣、武穴市、蘄春縣和浠水縣4 個縣市均為稻茬小麥,普遍存在田間排水不暢,受漬害影響較重。漬害在小麥整個生育期均可能發生,苗期受漬害會出現僵種甚至霉爛,導致出苗率低、已出苗的遲遲不發生分蘗、次生根極少、苗小葉黃等;拔節至抽穗期發生漬害主要表現為上部功能葉發黃、葉片變短、株高矮小、單穗的小穗和小花數明顯減少、穗粒數一般減少二到四成,有穗數減少三成左右;揚花至灌漿階段發生漬害主要表現為根系死亡、功能葉早衰、光合作用減弱、千粒重下降三到五成;生產中小麥的漬害往往就發生在揚花至灌漿階段,對小麥產量影響最大[6]。

黃岡市稻茬小麥比例高,由于秸稈還田等問題,稻茬小麥播種難,加之對稻茬小麥管理及技術措施落實認識不到位,后期排水難,易造成漬害。小麥由于漬害導致后期早衰,嚴重影響小麥分蘗、成穗和后期灌漿,導致有效穗和千粒重較低,最終表現為低產。

3.5 小麥生產氛圍不濃

由于黃岡市春天雨水較多,導致小麥病害重、產量低、品質差,造成小麥生產積極性不高。黃岡市小麥價格極不穩定,一般在2 元/kg 左右。小麥生產中投入的化肥、農藥、人工等成本逐年漲幅較大,農民在扣除種子、化肥、人工成本之后,收益甚微。此外,黃岡市部分小麥收購商只收購白皮小麥,導致農民種植積極性較差。

4 對策與建議

4.1 做好黃岡市好小麥宣傳工作

調研表明,種植大戶、特別是病蟲害防治到位、田間技術措施管理及時的規模化種植主體普遍反映小麥產量在4 500 kg/hm2以上,小麥質量好,賣價高,與安徽省和河南省小麥差別不大。應充分利用冬春農閑季節,開展多層次、多渠道、多形式地小麥高產高效農業科技培訓,組織廣大干部、技術專家深入農業生產一線,進村入戶開展小麥技術指導。打造小麥規模化高產示范田樣板,利用樣板帶動輻射,提高農民種植小麥的積極性[9]。

4.2 規范種子市場,積極選育、引進、推廣優質新品種

農業執法部門應加強種子市場監管,對未經審定或引種備案的品種,嚴禁推廣、銷售。針對黃岡市小麥生產上往年易重度發生條銹病、赤霉病和葉枯病等特點,建議積極選育、引進、推廣抗病新品種。關注湖北省和長江中下游地區審定的優質抗病高產新品種,結合當地實際情況,適時引進推廣。

4.3 加強病蟲害防治技術宣傳

小麥整個生育期會遭受條銹病、白粉病、赤霉病及蚜蟲等病蟲危害,若不進行病蟲害防治,黃岡市小麥常會出現赤霉病病粒超標、黑胚率超標現象,導致低產低質。因此,要做好病蟲害防治技術宣傳,充分利用電視媒體、廣播、報紙、農民信箱、農技110 等形式,廣泛培訓指導病蟲害防治技術。保障病蟲害防治技術到戶到田,做好統防統治,做好農藥減量和綠色防控。

4.4 落實稻茬麥田漬害防治措施

土壤耕作層水分含量過多,導致小麥根系長期缺氧是形成麥田漬害的根本原因。因此,防治稻茬麥田漬害可以通過降低土壤耕作層的含水量,使地下水降低,減少潛層水,來增強土壤透氣性,從而促使土壤水氣協調。主要方法為,①搞好農田基本建設,建起排泄流暢的排水系統;②在前期整地播種時要做好田內廂溝、腰溝、圍溝、田溝等“四溝”配套,做到麥田受漬害時能及時排水;③適度深耕,降低潛層水,加厚活土層,擴大作物根系的生長范圍;④增施有機肥和磷肥,以改善土壤通透性,加快雨水滲透速度,協調土壤水氣狀況,促進小麥根系深扎,能有效防止小麥漬害[6,10]。

4.5 加快農村土地流轉,培育新型農業經營主體

分散的小戶經營模式已不適應現代農業的發展[10]。小麥比較適合機械化、規模化種植模式。因此,需加快農村土地流轉速度,培育新型農業經營主體,如種植大戶、家庭農場、合作社等。新型農業經營主體能快速推廣農業高新技術,更好實現農業機械化,利于統防統治,提高小麥品質與產量,控制減少人工成本,產生規模經濟效益,以擴大黃岡市小麥的種植面積[11]。

4.6 開發冬閑田

小麥適合機械化規模化種植,開發冬閑田種植小麥大有可為。據調研,種植133.4 hm2小麥產量可達百萬斤(一般規模化種植的生產主體均自有農機,物化投入每666.7 m2一般在200 元左右,毛利300 元左右)。黃岡市常用耕地面積為35.483 萬hm2,夏收糧食 10.149 萬 hm2,油菜 19.378 萬 hm2[12],據此測算黃岡市冬閑田面積達50 萬hm2,按照小麥單產5 000 kg/hm2,若黃岡市有50%冬閑田開發種植小麥,小麥將增產1.25 億kg。建議進一步加大小麥生產的政策扶持力度,完善小麥補貼方式,減少農民投入成本[13]。在政府引導和政策扶持下,能切實把夏糧增收做成利國利民的好事,實現黃岡好小麥提質增產增效。