戲劇沖突在農村氣象科普動畫中的應用

——以《不再流淚的八角》為例

吳天明,姜輔嫄,羅桂湘,侯君杏,藍玉峰

(1.廣西壯族自治區氣象培訓中心,南寧 530022;2.廣西氣象學會,南寧 530022;3.廣東省珠海市公共氣象服務中心,廣東 珠海 519000)

中國面臨的各種氣象災害形勢復雜嚴峻,防災減災科普宣傳教育是預防和減少災害損失的有效手段。氣象科普除了使公眾獲得防災減災的基本知識和技能之外,還要充分考慮到受眾的需要,把氣象科普知識從傳播到達提高到有趣傳播到達,才能收獲良好的傳播效果[1]。想要達到這一效果,首先要有好的劇本。將戲劇中的矛盾沖突理論應用到動畫劇本中,便能起到很好的效果。從戲劇的專業角度,矛盾沖突是戲劇的靈魂,戲劇能夠通過表現故事的矛盾沖突來展開情節。以矛盾沖突作為情節發展的主要線索,要求矛盾要貫穿戲劇的開端、發展、高潮和結局,而矛盾的提出和解決則在情節的發展中解決和完成。在此過程中,矛盾沖突也能推動劇情發展,進一步完成對人物形象的塑造,使人物性格更飽滿。國外很多劇作家在戲劇理論中,把沖突作為戲劇藝術的本質特征。在中國戲劇理論和批評中長時間流行一種說法,沒有沖突就沒有戲劇。基于氣象科普動畫具有傳播科學知識的屬性與戲劇沖突的藝術特點,二者的結合便成為一種新的科普知識的傳播形式[2]。

1 氣象科普動畫的發展歷程

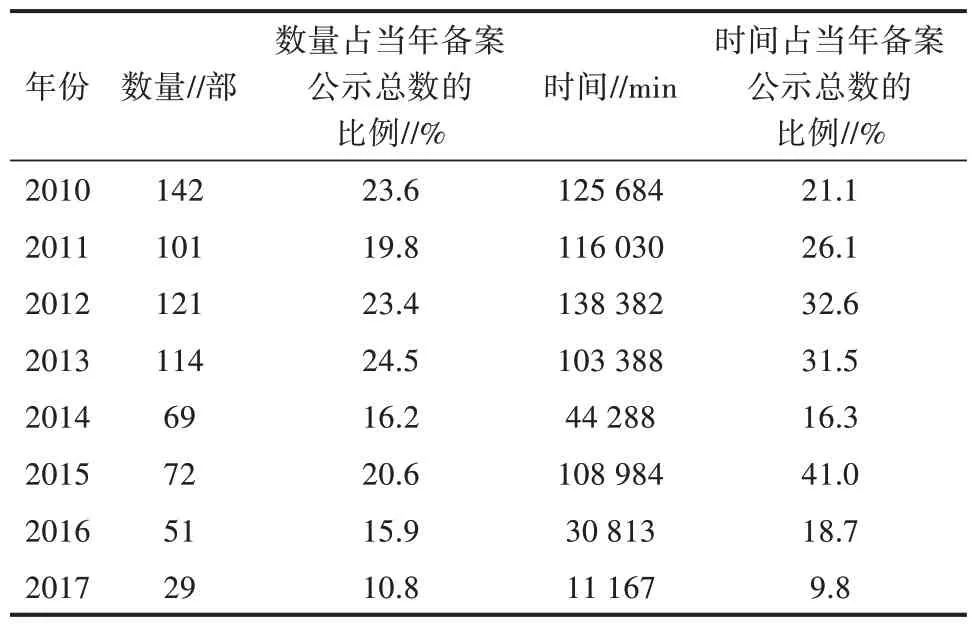

“科技創新、科學普及是實現科技創新的兩翼,要把科學普及放在與科技創新同等重要的位置”,這是習近平總書記科技創新思想的總體體現,也是黨和國家對科學技術普及和創新文化建設工作的重視。但在科普工作方面,中國依然存在科普作品創作水平不高、傳播內容同質化、單一化現象較為突出,存在科普作品未能滿足公眾快速增長的多元化、差異化需求等問題。對此,國家提出要大力推進新媒體、自媒體等基于移動互聯的“互聯網+科普”新技術、新形式的運用,逐步提升科普影視、科普動漫等科普原創能力。通過搜集2010—2017 年全國國產電視動畫片制作備案公示的數據,發現科普教育題材的動畫片共699 部、678 736 min(表1)[3]。

表1 2010—2017 年國產科普教育題材電視動畫片制作備案公示情況

在國家政策的鼓勵下,中國動畫片制作單位對于科普教育題材動畫片的制作具有一定的興趣和熱情。但中國科普教育題材動畫片的發展還存在很多問題,真正寓教于樂、受觀眾喜愛的科普動畫作品并不多[3]。

中國氣象科普動畫作品數量較少,作品藝術性與科學性的結合效果不佳,原因是大部分氣象科普動畫的創作是由相關的氣象部門主導,承包給專業的動畫公司。在這個過程,動畫制作人員缺乏相應的氣象專業知識,氣象知識點的表現力不夠,所以內容單調、形式單一,知識說清楚了,但效果沒有達到最佳,觀眾也不喜歡看。隨著中國對防災減災的科普宣傳重視程度不斷提高,氣象科普動畫依靠良好的發展環境取得了快速的發展。以2006 年福建省氣象影視中心制作的動畫片《氣象百問》為肇始,氣象動畫逐漸進入人們視野;2009 年南京信息工程大學創作紀念汶川地震的氣象動畫片《逃走的水》將地震前兆、氣象特征、次生災害以及逃生知識等內容融入到情節中,增強公眾防范自然災害的意識[4];2011年深圳氣象影視中心制作的《雞雞扎扎》氣象預警系列是以輕松、幽默的方式,用4 只小動物的搞笑表演普及氣象及生活小常識,宣揚保護環境、熱愛生活的理念,也為氣象科普動畫的發展注入了活力;2019年河北省氣象服務中心的《氣象災害防御系列動畫》針對河北省常見的災害性天氣,采用通俗、幽默的語言風格,針對與公眾日常生產生活息息相關的防御知識進行可視化解讀,采用原創卡通形象演示各種災害防御技能,普及相關氣象知識,在內容上,突破平鋪直敘的講解方式與文字架構。

新媒體成為影視動畫發展的重要推動力,為動畫制作提供了強大的技術支持,具有應用價值[5]。如2021 年柳州市氣象局自主研發的“云朵朵風陣陣”系列科普創新產品,以氣象山歌,拼圖集猜謎、游戲拼裝、知識閱讀為一體,包括風、雨、雪、雷電、霧和霾、干旱6 個童趣十足的氣象主題拼圖,受到學生們喜愛。中國氣象科普中心制作的《二十四節氣》系列手繪動畫,研發的臺風、氣象觀測儀器系列等AR 科普產品,在創意和制作水平、傳播上都有很好的效果。

當年不討人喜歡的氣象影視動畫作品能成為現在的流行作品,除了特效技術的提升,更多的是作品的內涵和靈魂。氣象科普動畫作品肩負科技傳播的使命,但在保證科學性和嚴謹性的前提下,藝術性也尤為重要。短短幾分鐘的作品,做到吸引觀眾的同時還能傳播氣象科普知識,劇本創作起到關鍵的作用。創作軟件、技術都是影視動畫制作的輔助,內容才是吸引觀眾的核心要素[6]。因此,只有創作出好的劇本,將科學知識自然地融入到劇情之中,才能吸引受眾,達到寓教于樂的目的。

2 氣象科普動畫與戲劇沖突跨界融合

氣象科普動畫片是綜合氣象知識、動畫技術、影視藝術、借助于計算機圖形學創作而形成的一種新生的氣象科普載體[7],它開創了氣象科普的新形態,在氣象科普領域有著獨特的優勢。戲劇看上去是另一種作品形式,但它們的跨界結合,在氣象動畫中使用戲劇的矛盾沖突原理,可能有獨特的效果。沒有沖突就沒有戲劇,這一原理也能應用于氣象動畫創作。所謂戲劇沖突是指戲劇中人物與人物、人物與環境、人物自身的矛盾和斗爭,是社會生活矛盾在戲劇藝術中集中概括的反映[8]。氣象動畫中的內容關鍵點,往往也是社會生活中急需大眾了解掌握的氣象知識點。矛盾產生、發展、解決的過程,就是劇本內容傳播的過程。精心進行藝術處理,就可以達到典型化的效果。而且劇情的高度集中、曲折多變、矛盾沖突的尖銳激烈不僅符合現實生活中矛盾斗爭發展的規律,而且也反映了觀眾尋幽探勝的審美要求[9]。這些戲劇領域的理論,應用于氣象科普動畫也能展現出很好的效果。

2.1 主題中的矛盾

科普動畫的主題是劇本創作者的主導思想,是作品的靈魂,劇本的事件、情節、細節、對話、結構都服從主題思想的要求,故事情節的展開都要有利于主題思想的體現。確定一個劇作的主題,應該貼近生活、富有時代感的題材。只有了解大眾的需求,迎合大眾的口味,才能擴大受眾范圍,達到科普宣傳的目的。主題之中使用矛盾沖突,可以使主題更突出鮮明。

以氣象科普動畫《不再流淚的八角》為例,從動畫主題來看,瑤山村寨的脫貧困難和黨中央提出來的脫貧攻堅,實現共同富裕有強烈的矛盾沖突。解決好這一矛盾就可以完成脫貧攻堅,達到鄉村振興目標。主題不是為寫而定,不是生拉硬靠,而是真實生活中存在的強烈矛盾沖突,因此這個主題更能引發人們發自內心的共鳴,讓觀眾感受到時代的脈搏。該作品就比較容易與這個時代每個人的感情、思想勾連在一起,成為一部富有時代感的動畫作品,成為人們時光的印記。

2.2 情節中的矛盾

氣象科普動畫的劇情設計與一般電視劇來講要短,情節也相對簡單。然而,在劇本中矛盾沖突貫穿情節的始終,有矛盾才有情節的發展,矛盾的激烈才能讓劇本富有吸引力。《不再流淚的八角》故事情節中的矛盾沖突中融入氣象科學知識,將“回南天”專項氣象服務轉化為為農服務、助力鄉村振興的成果設為情節矛盾點,將村民困難、氣象服務、“回南天”科普、脫貧工作等沖突巧妙組織在一起,不僅揭示了鄉村振興的時代特征,而且還結合當地實際,抓重點,補短板,使氣象服務在鄉村振興工作中發揮重要作用。

情節中的瑤寨鄉村在廣西十萬大山深處,屬南亞熱帶季風氣候,光能資源較為豐富、氣候溫和,雨量豐沛,無霜期長、山地土壤肥沃、土層深厚,十分適合八角、肉桂等香料植物的生長,農民家家戶戶房前屋后都種有八角樹,八角生產成為了解決當地貧困的產業。然而,每年的3—4 月八角春果成熟的季節也往往是廣西特有的“回南天”季節。氣象專家把“回南天”形成的機理給觀眾講明白,它是一種特殊的潮濕天氣現象,常出現在華南春季的2—4 月,主要原因是冷空氣減弱之后,暖濕氣流迅速反攻,空氣升溫要比室內物體升溫更快一些,暖濕氣流的露點溫度高于室內冷的物體表面溫度時,濕度達到飽和就會發生水汽相變凝結現象,室內物體的表面冒出水珠。“回南天”天氣給八角的晾曬造成很大麻煩,甚至會引起八角霉變腐爛,直接讓脫貧演變為返貧。人不能控制天氣,但“回南天”天氣問題不解決就無法實現鄉村振興。解決這個矛盾沖突,就成為了劇本中情節的發展方向,也就是氣象科普動畫宣傳的方向。

2.3 人物形象之間的矛盾

在有一定劇情的氣象科普動畫片劇本的創作中,角色的塑造占有重要的地位。顧仲彝曾說:“人物之間的意志沖突最具體的表現,是一切沖突中最富于戲劇性的沖突”[10]。一部動畫片不能單純依靠情節來打動觀眾,很重要的一方面通過人物形象之間的矛盾沖突塑造角色的形象,讓角色具有獨特的行為、語言以及鮮明的個性,讓觀眾的腦海里留下深刻的印象。科普動畫雖不像戲劇表演中矛盾沖突那么激烈。但在科普動畫中設置的人物注意使用矛盾沖突這個理論,塑造出鮮活的卡通形象,是其中重要的環節,也是開發相應的文創IP 產品的基礎,就能達到很好傳播的效果。《不再流淚的八角》中設置了“大紅”與“小綠”2 個形象,分別代表了八角已曬干狀態和未成熟狀態。小綠因不能變成大紅而“流淚”,便體現了八角形象轉化的矛盾。此外,駐村第一書記與以瑤寨姑娘悶莎為代表的村民在脫貧的幫扶解決問題上也存在矛盾。村民不相信駐村第一書記能夠解決天氣問題,駐村第一書記無法勸說村民根據“回南天”預報來進行八角的儲存和采摘,兩者之間也存在矛盾。這些人物形象的矛盾既沒有根本利益上的矛盾沖突,也沒有本質的不可調和的沖突,但體現人民群眾日益增長的物質文化需求與社會生產力相對落后的矛盾,有矛盾就有看點。最后氣象專家的出現,通過精準預報解決了氣象矛盾。駐村第一書記通過引進八角烘干項目,進一步解決了之前各組人物之間的矛盾,也完成了氣象科普和脫貧攻堅,達到鄉村振興的目標。

2.4 角色與環境的矛盾

角色是環境風格化的表現,環境設計是動畫的重要組成部分,一方面為角色提供活動的空間、塑造影片風格,另一方面也給創作者提供鏡頭調度,光影及空間想象的依據。有些劇本在表現主人公同環境的矛盾沖突時,往往將環境擬人化,把角色與環境兩者之間的矛盾沖突,巧妙轉化為角色與其他人物之間的沖突,以增添整體的趣味性和沖突感。在《不再流淚的八角》中,為表現主人公同自然環境的矛盾,將“回南天”過程“擬人化”,使之成為面目猙獰的“惡魔”,將本短片戲劇性進展矛盾沖突(在情緒、劇情、力度方面)推向了最高點。打敗惡魔的過程就是解決矛盾沖突的過程。在這個過程中,首先明確想讓觀眾知道發生了什么。每年春季的“回南天”,瑤族姑娘悶莎家到處是濕漉漉的,給八角的采摘和晾曬帶來不小的麻煩。觀眾從中獲取到主人公在遇到“回南天”天氣的情況下,自身無法解決農產品采摘、資金、烘干技術、人手不足等問題。其次,要了解塑造的角色想要達到的目標,達成小綠和大紅的角色轉變,這就是村民們需要第一書記幫扶解決的問題。第一書記通過氣象現代化預警預報手段,為農業提供精細化的“回南天”預警預報服務,并指導八角采摘、晾曬和儲存的問題,逐一解決村民難題。角色的終極目標是脫離貧困,過上小康生活,發展產業促進鄉村振興的問題。

角色還需要有所經歷,繼續前進有所成長,面臨困境時有成功有失敗,才能在整個故事發展中營造一種跌宕起伏的緊張感,最終克服困難,讓人物形象更加飽滿,情節更加曲折有趣。在《不再流淚的八角》里,悶莎、大紅和小綠面對“回南天”時束手無策,無數次對抗失敗;第一書記和氣象專家的陸續出場,使得故事戲劇性轉折,滿足觀眾期待,通過為農服務氣象預警預報技術繼續與“回南天”“惡魔”對抗并獲得勝利,將劇情推向高潮。

2.5 氣象山歌凝練影片核心戲劇沖突

戲劇矛盾與沖突是電影敘事展開的元動力,是影片敘事的核心要素與中心議題,其往往貫徹于全片敘事始終。優秀的電影音樂作曲家往往能夠敏銳地察覺及捕捉到影片的核心戲劇沖突,并以音樂的形式將其再現,令其不僅僅駐留在觀者的腦海中,更深刻的烙印于心;令觀者對其不僅僅止步于頭腦上的思索、意識及領悟,更進一步體味到感性上的深刻震顫、觸動與共鳴[11]。

在《不再流淚的八角》里,山歌的創作選擇影片中突出的、相互關聯、相輔相成的核心戲劇矛盾與沖突,來為其創作相應的山歌曲子和歌詞來烘托主題。“十萬大山美如畫”與“回南天”物品長霉腐爛“優美與腐爛”是一組矛盾;“回南天”“惡魔”與第一書記“邪惡與善良”又是一組矛盾,兩組凝練成動畫短片的核心戲劇矛盾與沖突。影片開頭以兩句“十萬大山美如畫,滿山開遍八角花”山歌作為引子,把觀眾帶入廣西十萬大山綠色植被覆蓋,生態旖旎的瑤寨風光。粉紅或深紅色的八角花色彩繽紛,它們不僅具備調節生態、涵養水土等實用性功能,同時具有較高的可觀賞性,激發人們內心深處對自然環境的向往,增添了一抹鮮活的色彩,讓人們對農業環境產生了全新的認知[12]。結尾以氣象山歌“預知干濕晴與陰,氣象服務助振興,我成瑤寨搖錢樹,八角銀行傳美名”做總結,達到精確凝練主題的宣傳效果。這種音畫之間相互襯托主題的處理,深深震撼著觀眾的心靈,帶來愉悅的觀影感受,為人所津津樂道,俗稱“音畫對位”手法創造出的獨特藝術效果[11]。

3 小結

氣象科普動畫短片雖只有幾分鐘,但對文學腳本的創作也需要精心設計,利用戲劇理論中的矛盾沖突原理在氣象科普動畫中的跨界融合[13-18]。在滿足觀眾需求的同時,按照情節發展的邏輯,把段和段、場和場,承上啟下、合情合理地連接起來,展現氣象科普的魅力,取得了不錯的效果[19-21]。這種作法從劇本主題、劇情和人物設計的矛盾沖突入手進行劇本創作,從而在保證其科學性的基礎上,增強其表現力,提升其藝術吸引力,以此提高科普知識的傳播效率,真正做到了氣象科普知識從傳播到達提高到有趣傳播到達。