東道國政治風險對企業對外直接投資績效的影響

——基于企業風險管理能力與東道國自由裁量權的聯合調節效應

杜曉君,石茹鑫,馮 飛,張 錚

(東北大學工商管理學院,沈陽 110169)

一、引言

隨著世界經濟一體化的深度融合和國際利益關聯性的日益加強,中國跨國企業對外直接投資規模逐漸擴大,2019 年度《中國對外直接投資公報》顯示,2019 年中國對外直接投資凈額為1369.1 億美元,對外投資流量和存量連續多年穩居全球第三,然而中國跨國企業在對外投資過程中遭受東道國政治風險的事件也逐年增加。特別是隨著“一帶一路”倡議逐漸從理念變為行動,中國跨國企業順勢加大了對“一帶一路”沿線國家投資的步伐,而“一帶一路”沿線大多為政治風險比較高的發展中國家。例如,2014 年,越南騷亂導致在越的中國企業停工;2017 年,塔吉克斯坦政府軍與國內反政府武裝交鋒,導致塔中公路一度停運并破壞了中亞天然氣管道,嚴重影響了能源運輸,給中資企業帶來了巨大損失。隨著逆全球化的深入發展,中國跨國企業遭受發達國家政治風險的事件也日漸增多。例如,2019 年,美國將華為及其子公司列入“實體清單”;2020 年,字節跳動遭遇美國的強制封禁。以上事例表明,隨著對外直接投資的快速發展,遭受海外投資的政治風險將成為中國跨國企業的對外投資新常態。

高政治風險區位的政府政策具有不連續性和不可預期性,是影響跨國企業對外直接投資績效的重要因素。傳統跨國企業理論認為高政治風險的東道國政府政策穩定性低且官僚體制力量強大,加大了東道國公共行政政策的不透明和市場的不自由競爭(Méon et al,2012),企業投資高政治風險東道國會帶來較低的收益。然而,針對新興經濟體跨國企業投資高政治風險區位的研究對傳統跨國企業理論提出了挑戰,Song(2002)發現高政治風險區位具有豐富的自然資源、更多廉價的勞動力和更廣闊的市場,能夠實現跨國企業在投資中的規模效應,能夠促進企業投資收益的增加。然而,東道國政治風險是外生變量,對跨國企業對外直接投資績效的影響應該是同質的,雖然已有文獻初步闡明了東道國政治風險對企業對外直接投資績效的影響,但卻無法對投資相近政治風險東道國的不同企業產生差異績效的問題做出合理解釋,對東道國政治風險與企業對外直接投資績效關系的考察尚缺乏整體性,難以洞悉東道國政治風險對企業對外直接投資績效的真實影響。

事實上,跨國企業在高政治風險東道國的投資績效受到企業能力和東道國政治結構的影響,企業能力直接決定了企業是否能夠影響甚至改變高政治風險東道國的不利投資經營環境以增加投資收益。跨國企業的對外直接投資具有母國的根植性,新興經濟體國家制度質量較差,為了彌補當地市場的缺位,企業在與母國政府持續互動的過程中逐漸形成風險管理能力,在面對高政治風險的東道國投資環境時會采取更積極的態度(Dieleman 和Boddewyn,2012),例如企業通過進行競選、游說、捐款等政治活動影響東道國政府對企業進行有利的監管和政策制定,降低在東道國面臨的政治風險,增加企業在高政治風險東道國投資的市場競爭力(Oliver 和Holzinger,2008)。因此有必要探討風險管理能力對跨國企業在高政治風險區位投資績效實現的影響。進一步地,東道國政治結構與企業能力也存在著交互作用,一定程度上東道國的政治結構決定了企業能力在東道國的應用效率。東道國自由裁量權作為東道國政治結構的重要表現形式,體現了東道國政府行政部門的制衡程度,影響跨國企業風險管理能力在東道國的有效性和適用性,從而影響企業在高政治風險東道國的投資績效。因此企業風險管理能力和東道國自由裁量權的交互可能會影響東道國政治風險與企業對外直接投資績效之間的關系。

基于以上分析,本文基于交易成本理論,探索東道國政治風險對企業對外直接投資績效的影響機制,以及跨國企業風險管理能力對東道國政治風險與企業對外直接投資績效關系的調節作用,本文進一步從東道國自由裁量權角度探討跨國企業風險管理能力有效性的情境條件,分析企業風險管理能力和東道國自由裁量權對東道國政治風險與企業對外直接投資績效關系的聯合調節作用,為解釋跨國企業如何在高政治風險區位實現對外直接投資績效的“黑箱”提供理論支持。

本文通過以下三個方面為東道國政治風險對跨國企業對外直接投資績效影響的研究做出貢獻:第一,本文基于新制度經濟學,從交易成本理論角度探究東道國政治風險對跨國企業對外直接投資績效影響的作用機制,是在傳統跨國企業理論的基礎上,對已有研究理論視角的拓展和完善。第二,引入跨國企業風險管理能力,探索東道國政治風險對跨國企業對外直接投資績效影響的作用邊界,強調了風險管理能力是跨國企業在高政治風險東道國實現對外投資績效的重要條件,是對已有研究無法解釋的投資相近政治風險東道國的不同企業產生差異績效問題的回應。第三,以東道國自由裁量權和跨國企業風險管理能力結合為研究重點,考察二者的聯合調節效應,不僅使得東道國政治風險對跨國企業對外直接投資績效影響的研究更加完整,洞悉東道國政治風險對企業對外直接投資績效的真實影響,還為跨國企業如何在高政治風險東道國有效實現對外投資績效提供建議。

二、理論分析與研究假設

(一)東道國政治風險對企業對外直接投資績效的影響

跨國企業的對外直接投資活動是在東道國制度環境下的經濟行為,受到東道國制度環境的制約,東道國政治風險是制度環境的主要構成部分,影響東道國政府公共政策的提供,是影響跨國企業投資經營狀況的重要因素(Henisz,2003)。關于政治風險概念的界定,可以歸納為三類。第一類,基于政治行動界定政治風險。Simon(1982)認為,政治風險包括東道國政府帶來的風險和社會帶來的風險,是為跨國企業的經營運作帶來消極影響的東道國政府行為或社會行為。第二類,基于政治事件界定政治風險。早期以政治事件定義政治風險是Roo(t1972),他認為政治風險是由于東道國國內政治事件的不斷發生所導致跨國企業在經營管理中遭受利潤或資產損失的風險。后來,逐漸有研究將導致政治風險的政治事件具化為征收、國有化等(Costa 和Figueira,2017)。第三類,政治風險的擴展性定義。有越來越多的學者將政治風險的定義擴大化,不局限于政府行為或政治事件。John 和Lawton(2017)認為政治風險是指東道國政治環境中的特定行為或無所作為,會直接地或間接地、定期地或偶發地導致跨國企業利潤發生改變的可能性。本文參考John 和Lawton(2017)的研究,將政治風險界定為由于政府政策變化導致投資環境的不可估計、非連續的變化,為跨國企業的投資運營帶來不確定性和不可預期性。

新制度經濟理論發現較差的公共制度環境會使組織產生交易成本,科斯從資源配置效率角度認識交易的本質,交易成本作為制度經濟學的核心范疇,是在交易中產生的成本,不僅存在經濟活動的具體契約中,還存在于整個經濟運行體制中,是一種經濟制度費用(Bertrand et al,2007)。由于跨國企業的對外直接投資活動是在東道國政治、行政和司法等制度背景下進行,東道國的政治風險會為企業的投資經營帶來交易成本。

東道國政治風險會影響跨國企業的事前交易成本,從而影響跨國企業的對外直接投資績效。由于高政治風險東道國政治、市場信息更加多變且復雜,跨國企業對東道國信息進行搜集、識別以對東道國的資源、特點、風險進行評估所花費的時間和金錢更多(Thomas 和Carolin,2014;Wei,2016),增加了跨國企業的搜尋成本;高政治風險東道國政策變數大,降低了東道國投資環境的穩定性和交易規則的可預見性,導致跨國企業在東道國的投資過程無法估計(Witt 和Lewin,2007),從而增加跨國企業明晰與東道國雙方權利和義務所花費的協商成本。高政治風險東道國政府不公正透明,對腐敗控制能力差(Li 和Vashchilko,2010),跨國企業要花費更多成本與東道國政府談判,且高政治風險東道國政府承諾的可信度較低,存在機會主義行為,跨國企業需要花費更多成本界定和保障產權。因此跨國企業與高政治風險東道國簽訂契約的成本更高(Katja,2011)。因此,東道國的政治風險會增加跨國企業的事前交易成本,從而導致跨國企業對外直接投資績效的降低。

東道國政治風險會影響跨國企業的事后交易成本,從而影響跨國企業的對外直接投資績效。跨國企業在對外投資中的資產具有專用性,本身不具有市場流通性,而高政治風險東道國對跨國企業實行高稅收、嚴管制、契約歧視等政治措施,不僅極大地掠奪了跨國企業的資產,阻礙其投資經營活動的進行,還使得跨國企業在投資中的資產成本難以回收(Buckley 和Casson,1998),從而增加跨國企業在東道國投資的沉沒成本。此外,高政治風險東道國政策動態調整大,東道國會推翻、改變或重新解釋政策承諾,例如,在事后的討價還價中東道國會改變跨國企業進入時商定的優惠條件(Boddewyn 和Brewer,1994),跨國企業需要投入更多的資源和精力來監督和控制交易過程,導致跨國企業在東道國監督成本的增加。因此,東道國的政治風險會增加跨國企業在東道國投資的事后交易成本,從而導致跨國企業對外直接投資績效的降低。綜上,本文提出假設1:

東道國政治風險能夠降低跨國企業的對外直接投資績效(H1)。

(二)跨國企業風險管理能力的調節效應

高政治風險區位具有極大的政治不確定性,跨國企業會面臨東道國突然的政策變動和不連續性帶來的風險(Bucheli 和Kim,2015),導致跨國企業面臨巨大的投資交易成本,使跨國企業的對外直接投資收益降低。但跨國企業不是僅僅被動接受東道國政治風險,跨國企業能夠利用風險管理能力對東道國政治風險進行反應,從而影響企業在高政治風險區位的投資績效。風險管理能力是跨國企業重組、利用(Tallman 和Fladmoe,2002)和釋放政治資源,以實現新的資源配置,使跨國企業能夠適應、預測甚至塑造東道國政治環境的能力。

跨國企業能夠運用風險管理能力在高政治風險的東道國采取防護策略(John 和Lawton,2017)。由于東道國政治風險對跨國企業投資的前階段和投資到位后的經營都有重要影響,跨國企業的防護策略主要分兩個階段進行。首先,風險管理能力強的跨國企業能夠掃描來自高政治風險東道國政治環境的信息,識別關鍵的政治環境信號,并持續不斷地更新企業的信息集,使得跨國企業更加了解高政治風險東道國的政治權利和權利的運作方式,加強對東道國政治游戲規則的認識,更好掌握高政治風險東道國政策的發展變化(Holburn和Zelner,2010),從而增加企業在東道國投資過程的可預見性,明晰企業與東道國之間權利、義務的壓力更低,降低了企業的協商成本。其次,風險管理能力強的跨國企業能夠利用在東道國的社會資本網絡,廣泛接觸有政治影響力的政治行為體,如政治家、官僚和第三方組織等,獲得東道國內部政治資源和信息,并了解他們的利益關系(John 和Lawton,2017),篩選出對政府有重要影響的關鍵信息,將這些信息的關鍵元素傳達給政府,并靈活應對來自政府各種視角提出的請求和問題,增加游說東道國政府的籌碼,降低高政治風險東道國政府對企業的嚴格管制和對企業政策承諾突然發生變化的可能,從而減少企業在對東道國投資中的沉沒成本和監督成本。

跨國企業能夠運用風險管理能力在高政治風險東道國采取塑造策略。風險管理能力強的跨國企業能夠構建與東道國政治行為者良好的政治關系,進一步為東道國政治事件提供信息和財力支持,參與制定東道國的“游戲規則”或影響東道國政府政策、法規制定進程(Yasuda 和Mitsuhashi,2017),確保與東道國政府之間更多的合作和更少的障礙,降低高政治風險東道國政府推翻、改變或重新解釋事先約定的政策承諾的可能(Villa 和Andrea,2014),降低了企業的監督壓力和成本。此外,風險管理能力強的跨國企業也可以通過動員消費者、雇員、股東和社區等“基層”進行廣告宣傳和政治教育,宣傳其優先政策立場,影響選民對東道國政治的偏好,由于選民的政治偏好和支持對政治家的政治生涯起重要作用,這些群體組織能夠對政府官員施加足夠壓力(Hillman 和Hitt,1999),間接減少高政治風險東道國政府的干預管制、制定對跨國企業不利的歧視性政策,降低企業被突然終止交易和資產掠奪風險,使得企業資產成本難以回收的可能性降低,減少企業的投資沉沒成本,從而降低東道國政治風險對企業對外直接投資績效的不利影響。綜上,本文提出假設2:

跨國企業風險管理能力會緩和東道國政治風險對跨國企業對外直接投資績效的抑制作用(H2)。

(三)東道國自由裁量權與企業風險管理能力的聯合調節效應

跨國企業的風險管理是在東道國的政治環境中進行,東道國的政治結構差異會為跨國企業帶來不同的尋租空間(Cox 和Mccubbins,1997),從而導致跨國企業風險管理效果的差異。作為東道國政治結構重要表現形式的東道國自由裁量權,是在一定權限范圍內,東道國政府在多大程度能夠自主決定是否制定政府政策、制定何種政府政策、何時制定政府政策及怎樣制定政府政策以單方面改變企業在東道國開展活動的條件即“游戲規則”的權力,體現東道國政府的權力制衡程度(Henisz,2003;Alcantara 和Mitsuhashi,2012)。東道國自由裁量權與企業風險管理能力之間可能存在復雜的交互作用,共同影響東道國政治風險與企業對外直接投資績效之間的關系。

當東道國自由裁量權很低時,政府行政部門充分制衡,立法機構、司法機構和政府這三類政治行為者有不同的偏好,為政策改變建立共識的難度很大(Fernàndez et al,2015)。因此,跨國企業很難通過游說具有更大影響力的關鍵政治家以改變東道國政府制定的對跨國企業不利的政策,只有企業與東道國各個部門的政治行為者建立關系,平衡各方的偏好和利益關系并得到戰略認同,企業方有觸及東道國政策制定的可能,但是自由裁量權低的東道國更遵守規則,尋租空間較低(Fernàndez et al,2015),企業難以通過政治活動的進行與東道國政治行為者建立關聯,也難以塑造影響企業與東道國政治行為者關系的對話者(Mizruchi,1996),導致跨國企業獲得東道國政府的內部信息與政策安排的難度和成本更大。因此在自由裁量權較低的東道國,跨國企業的風險管理難以有效進行(Pfeffer 和Salancik,2003),投資到高政治風險東道國帶來的交易成本無法彌補。相反,如果東道國自由裁量權較大,政府制衡程度相對較低,跨國企業不必與大量的東道國政治參與者打交道,只需與關鍵政策制定者建立密切聯系和網絡連接,企業能夠以較低的成本直接或間接參與東道國的政治進程,更有效地減少東道國的機會主義行為(Henisz,2003;Fernàndez et al,2015)。此外,自由裁量權高的東道國的政府政策制定和執行的可信度低,有較大的尋租空間,為跨國企業利用風險管理能力影響東道國的政策制定提供更多方式和途徑,例如,當高政治風險的東道國政府出于政治目的突然單方面改變跨國企業進行市場交易的條款和條件時,如果通過單純游說東道國政治行為者來影響東道國政策制定等方法收效甚微,在自由裁量權高的東道國,企業有更大的空間采取其他途徑與東道國政治行為者建立聯系,如企業可以通過雇傭在外交部、國際組織或超國家組織任職的政治家,建立跨國企業與東道國政府的國際聯系網絡,使他們積累的專長和知識融入處理東道國的事務中,與東道國政府進行有效地談判、建立國際聯盟(Arregle et al,2013),從而降低東道國政府政策對企業的不利影響。綜上,本文提出假設3:

企業風險管理能力對東道國政治風險和企業對外直接投資績效的調節作用還依賴于東道國自由裁量權的大小,即東道國的自由裁量權越大,跨國企業風險管理能力對東道國政治風險與跨國企業對外直接投資績效關系的調節效應越顯著(H3)。

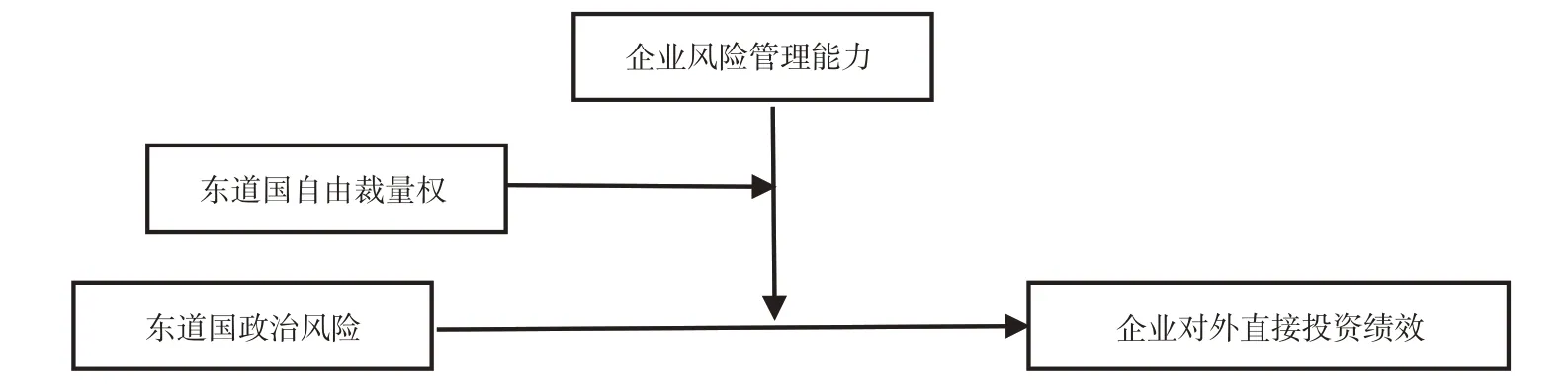

為了清晰展示各個假設之間的關系,提出如圖1 所示的概念模型。

圖1 概念模型

三、研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文選取2008—2018 年中國滬深A 股上市企業對外直接投資事件為樣本,并對原始樣本數據進行如下篩選和處理:①對于同一企業同一年對多個東道國進行的投資,本文選取最具代表性的投資額最大的一次投資事件;②考慮到金融業的獲利方式與其他行業差別較大,剔除金融業的樣本數據(根據2012 年版證監會行業分類);③剔除ST(special treatment)、*ST 等存在特殊處理的樣本數據;④剔除觀測值缺失的樣本數據。觀測期間涉及上市企業共3415 家,具有對外直接投資行為的上市企業共406 家,共得到1354 個樣本。其中,觀測期間涉及28 個具有對外直接投資行為的金融業企業,共89 個樣本,31 個具有對外直接投資行為的ST、*ST企業,共119 個樣本,203 個觀測值缺失的樣本,本文對上述411 個樣本予以剔除,最終得到有效樣本943 個。考慮到異常值會對數據的處理結果產生影響,本文對主要變量進行上下1%分位的Winsorize 處理。本文所使用的企業層面數據來源于BVD(bureau van dijk electronic publishing)數據庫中的全球企業數據庫(ORBIS)、國泰安數據中心(CSMAR)和上市企業年報;東道國經濟層面數據來源于世界銀行的WDI(World Development Indicators)數據庫;東道國政治風險數據來源于國際國家風險指南(ICRG)中的政治風險指標;東道國自由裁量權數據來源于POLCON(The Political Constraint Index)數據庫。使用的數據處理軟件為Excel2016 和Stata15.0。

(二)變量和指標設計

1.被解釋變量

本文的被解釋變量是跨國企業對外直接投資績效(EIP)。由于不同企業的盈利模式不盡相同,很難有一個指標能完美衡量所有企業的真實績效表現。已有文獻使用企業增長期權、銷售收益率和資產收益率(ROA)、凈資產收益率(ROE)等衡量企業績效,考慮到本文研究的是跨國企業對外直接投資帶來的收益,資產收益率(ROA)是每一單位資產所帶來的收益,衡量了企業運用總資產來獲得利潤的情況。因此采用ROA來衡量企業績效。此外,由于數據可得性的局限,已有研究大多使用母公司的經營績效作為企業對外直接投資績效的代理指標,但跨國企業可能在海外同時設立多個子公司,母公司的績效還受到其他子公司經營表現的影響。因此用母公司績效衡量企業對外直接投資績效略顯偏頗。隨著數據可得性的增加,如BVD-ORBIS全球企業數據庫是包含了全球近3 億家企業的財務、管理層、新聞與行業信息的大型企業分析庫,企業海外子公司的信息可以從該數據庫獲得,且考慮到企業的投資績效具有滯后性,本文采用滯后兩年的海外子公司ROA作為企業對外直接投資績效的衡量指標。

2.解釋變量

本文的解釋變量是東道國政治風險(HPR)。目前已有不少機構(如標準普爾、穆迪和惠譽等)對世界各國的政治風險進行定期測算和評級,其中政治風險服務集團(political risk service group,PRS Group)發布的國際國別風險指南(international country risk guide,ICRG)中的政治風險指數所覆蓋要素眾多,對政治風險的評價較為全面和客觀,是學術界與實務界參考最廣泛的國家風險評估體系。因此直接引用該機構的數據用以衡量本文研究的東道國政治風險。ICRG 中的政治風險評估指標包括東道國政局穩定性、社會經濟條件、投資執行狀況、內外部沖突、軍隊干預政治、腐敗、法制、宗教與民族沖突、民主程度和行政效率等12 個方面,通過計算各個國家在12 項風險因素的分數,結合各因素的權重比率得出最后的政治風險分值。政治風險指數范圍為0~100,本文借鑒Duanmu(2014)的做法,對政治風險指數取倒數處理,數值越大表示國家政治風險程度越高。

3.調節變量

本文的調節變量是跨國企業風險管理能力(ERMC)和東道國自由裁量權(HCD)。企業的風險管理能力具有母國的根植性,主要是在與母國打交道的過程中形成和發展。因此本文以母公司的風險管理能力作為代理指標。由于跨國企業風險管理能力涉及內容范圍的不確定性,目前學術界對風險管理能力尚沒有形成明確的定義和成熟的代理指標(Holburn 和Zelner,2010)。吳一平和尹華(2016)發現建立與東道國政府之間的政治聯系是構建跨國企業風險管理能力的基礎。在高政治風險的國家,東道國政府會通過政策制定干預企業投資的進行,政府會根據關系的遠近親疏對跨國企業進行區別對待,跨國企業需要通過進行非生產性活動與政府建立牢固的政治聯系以使跨國企業的投資所有權得到保障,這需要跨國企業花費一定的非生產性支出。因此,本文采用母公司非生產支出作為風險管理能力的代理變量。參考卿智群和馮延超(2013)的研究,非生產性支出最可能隱藏于管理費用、銷售費用等非生產性支出的會計類科目中,本文以母公司的營業費用、管理費用和營業外支出之和,取自然對數衡量跨國企業風險管理能力的大小。

政治約束指數(POLCON)的構成主要包括針對每個國家的政策變化擁有否決權的獨立權力機構(如行政、立法和司法權力機構)的數量。因此,采用POLCON測量東道國自由裁量權的大小。該指數范圍是0~1,為了更清晰地體現東道國自由裁量權與企業風險管理能力對東道國政治風險與企業對外直接績效關系的聯合調節效應,采用2 減去該指標的數值作為衡量東道國自由裁量權的綜合指標,數值越小,表示東道國擁有否決權的權力分支數量越多,政治家單邊改變游戲規則越困難,東道國自由裁量權越小,數值越大,代表東道國政治約束越低,東道國權利制衡較弱,東道國自由裁量權越大。

4.控制變量

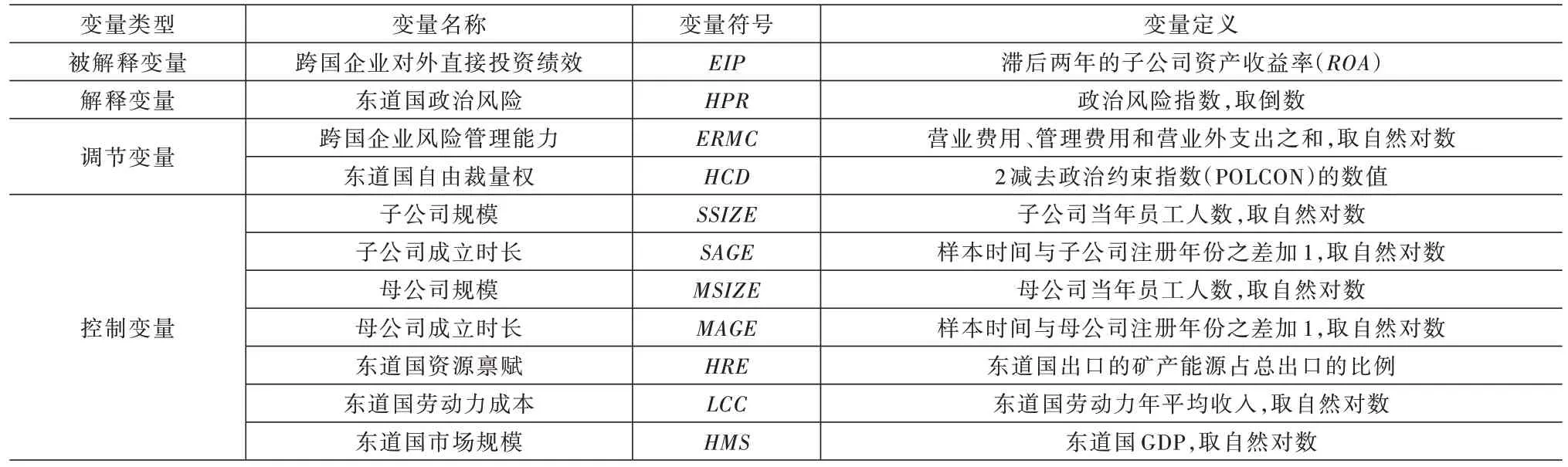

除上述變量外,控制了其他可能影響跨國企業對外直接投資績效的變量,主要為子公司特征變量、母公司特征變量和東道國特征變量。子公司特征變量包括子公司規模(SSIZE)和子公司成立時長(SAGE)。子公司規模(SSIZE)用子公司當年員工人數,取自然對數衡量;子公司成立時長(SAGE)用樣本時間與注冊年份之差加1,取自然對數衡量。母公司特征變量包括母公司規模(MSIZE)和母公司成立時長(MAGE)。母公司規模(MSIZE)和母公司成立時長(MAGE)處理方式均與子公司相對應指標相同。東道國特征變量包括東道國資源稟賦(HRE)、東道國勞動力成本(LCC)及東道國市場規模(HMS)。東道國資源稟賦(HRE)用東道國出口的礦產能源占總出口的比例衡量;東道國勞動力成本(LCC)用東道國勞動力年平均收入,取自然對數衡量;東道國市場規模(HMS)用東道國GDP,取自然對數衡量。同時對行業(INDUS)和年份(YEAR)進行控制,以消除潛在影響。變量的定義和計算方法詳見表1。

表1 變量定義表

(三)檢驗模型

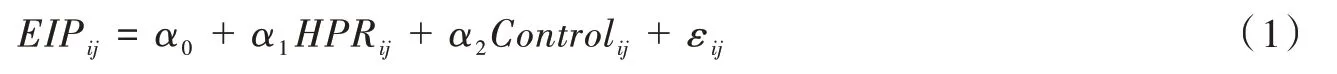

為檢驗H1,構建模型1 考察東道國政治風險對企業對外直接投資績效的影響。

為檢驗H2,構建模型2 考察企業風險管理能力對東道國政治風險與企業對外直接投資績效關系的調節作用。

為檢驗H3,構建模型3 考察東道國自由裁量權和企業風險管理能力的聯合調節作用。

在以上模型中,i、j分別表示跨國企業和東道國;被解釋變量EIPij表示跨國企業的對外直接投資績效;解釋變量HPRij表示東道國政治風險;ERMCij表示跨國企業風險管理能力;HCDij表示東道國自由裁量權。模型中的控制變量包括子公司的規模(SSIZE)、子公司成立時長(SAGE)、母公司的規模(MSIZE)、母公司成立時長(MAGE)、東道國資源稟賦(HRE)、東道國勞動力成本(LCC)、東道國市場規模(HMS)、行業(INDUS)和年份(YEAR)。在模型1 中,若檢驗系數α1顯著為負,則表示東道國政治風險能夠降低企業對外直接投資績效;模型2 檢驗了企業風險管理能力的調節效應,若檢驗系數α3顯著為正,則表明企業風險管理能力對東道國政治風險對企業對外直接投資績效的影響存在負向調節作用,反之則表明存在正向的調節作用或沒有顯著影響;模型3 檢驗了東道國自由裁量權、企業風險管理能力的聯合調節效應,根據檢驗系數α7的正負及其顯著性,判斷東道國自由裁量權對具有不同企業風險管理能力的企業投資高政治風險區位的績效產生何種影響。

四、實證分析

(一)描述性統計與相關性分析

1.描述性統計

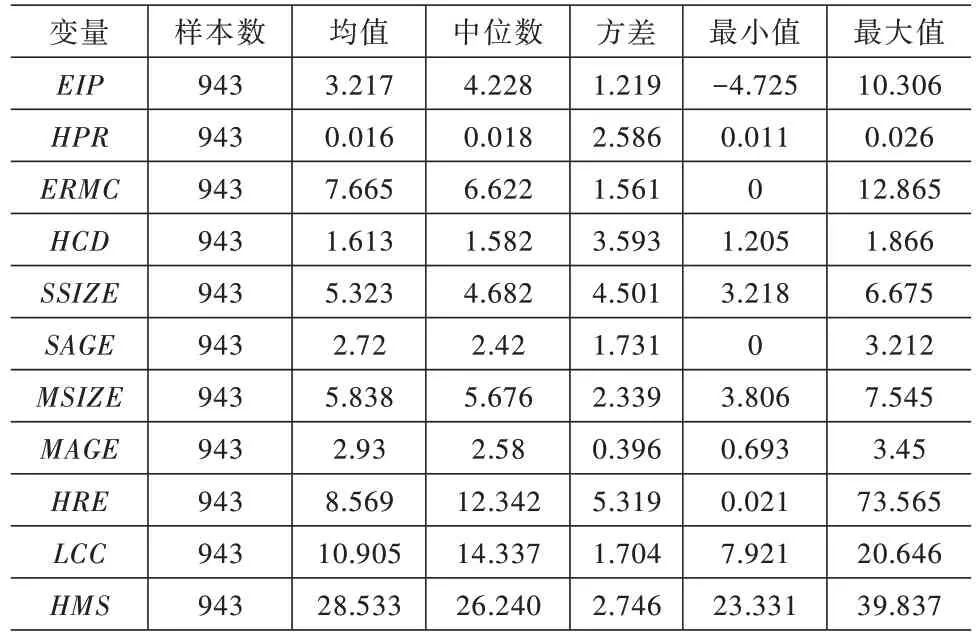

表2 列示了有關變量描述性統計的結果。從表2可以看出企業對外直接投資績效的均值為3.217,方差為1.219,表明企業對外直接投資績效差異較大,最小值為-4.725,說明部分企業對外投資經營表現較差。東道國政治風險均值為0.016,與中位數0.018 十分接近,方差為2.586,說明跨國企業有投資于高政治風險區位的趨勢,但各個企業投資區位選擇的差異較大。企業風險管理能力的最小值為0,說明仍有部分企業不具有風險管理能力,均值為7.665,說明大多數企業風險管理能力較強。東道國自由裁量權最大值為1.866,最小值為1.205,方差為3.593,說明不同東道國之間的自由裁量權差異性較大。

表2 描述性統計

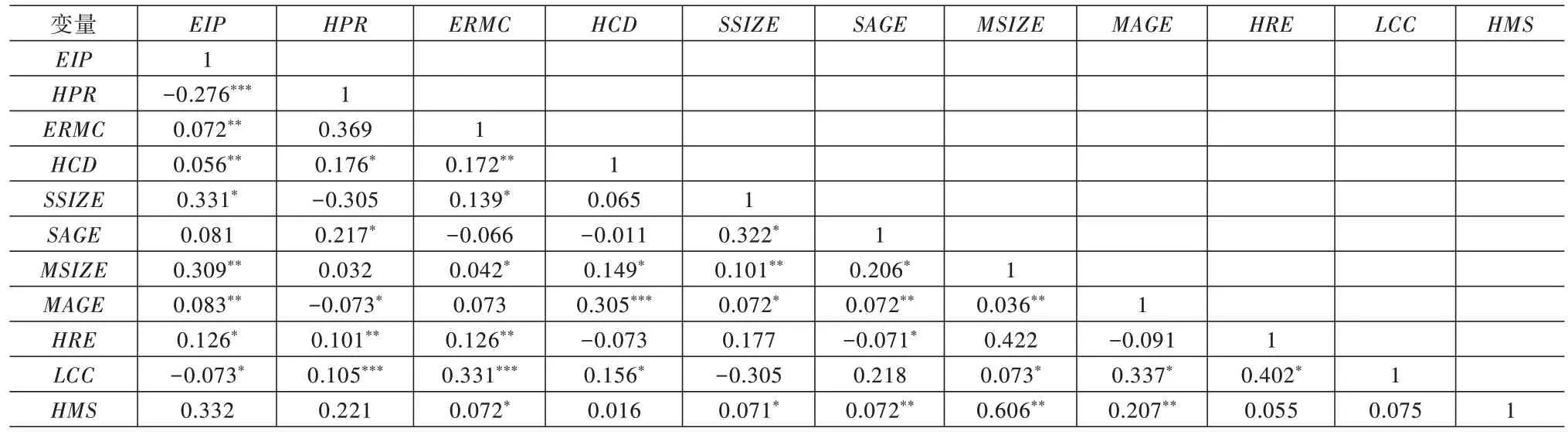

2.相關性分析

表3 分別列示了變量間的相關性分析結果,企業對外直接投資績效與東道國政治風險在1%的水平上顯著負相關,初步表明東道國政治風險越高,企業對外直接投資績效越低。企業對外直接投資績效與企業風險管理能力、東道國自由裁量權均正相關且在5%水平上顯著,說明企業風險管理能力與東道國自由裁量權對企業對外直接投資績效表現為積極影響,其調節作用有待于進一步驗證。子公司規模、母公司年齡、母公司規模、東道國資源稟賦與企業對外直接投績效均顯著正相關,東道國勞動力成本與企業對外直接投資績效顯著負相關,子公司年齡、東道國市場規模與企業對外直接投資績效的關系并不顯著。此外,進一步進行方差膨脹因子分析(VIF),結果表明,VIF 均值為2.6,最大值為5.3,遠小于臨界值10,研究結果不受多重共線性影響。

表3 相關性分析

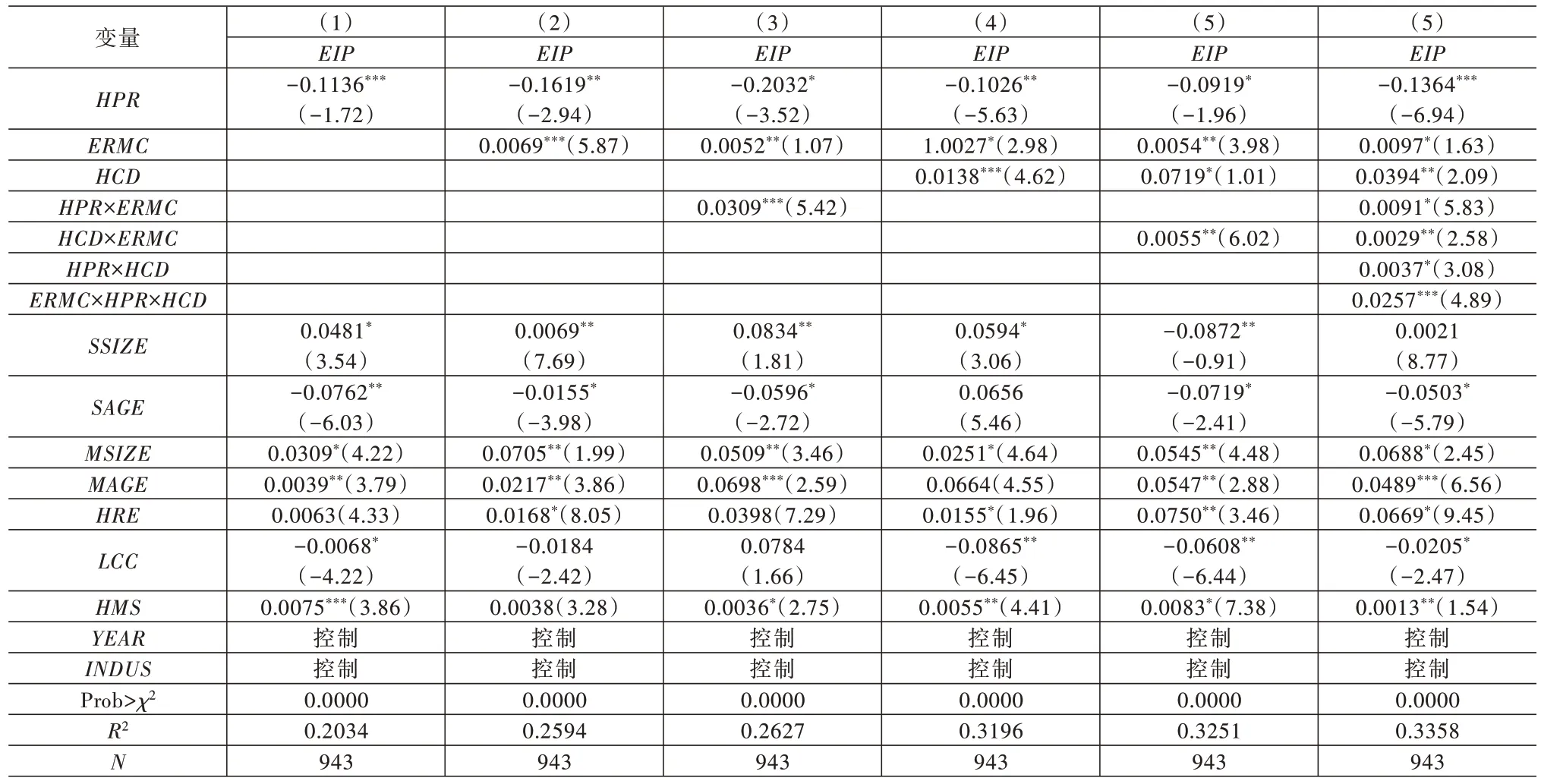

(二)回歸分析

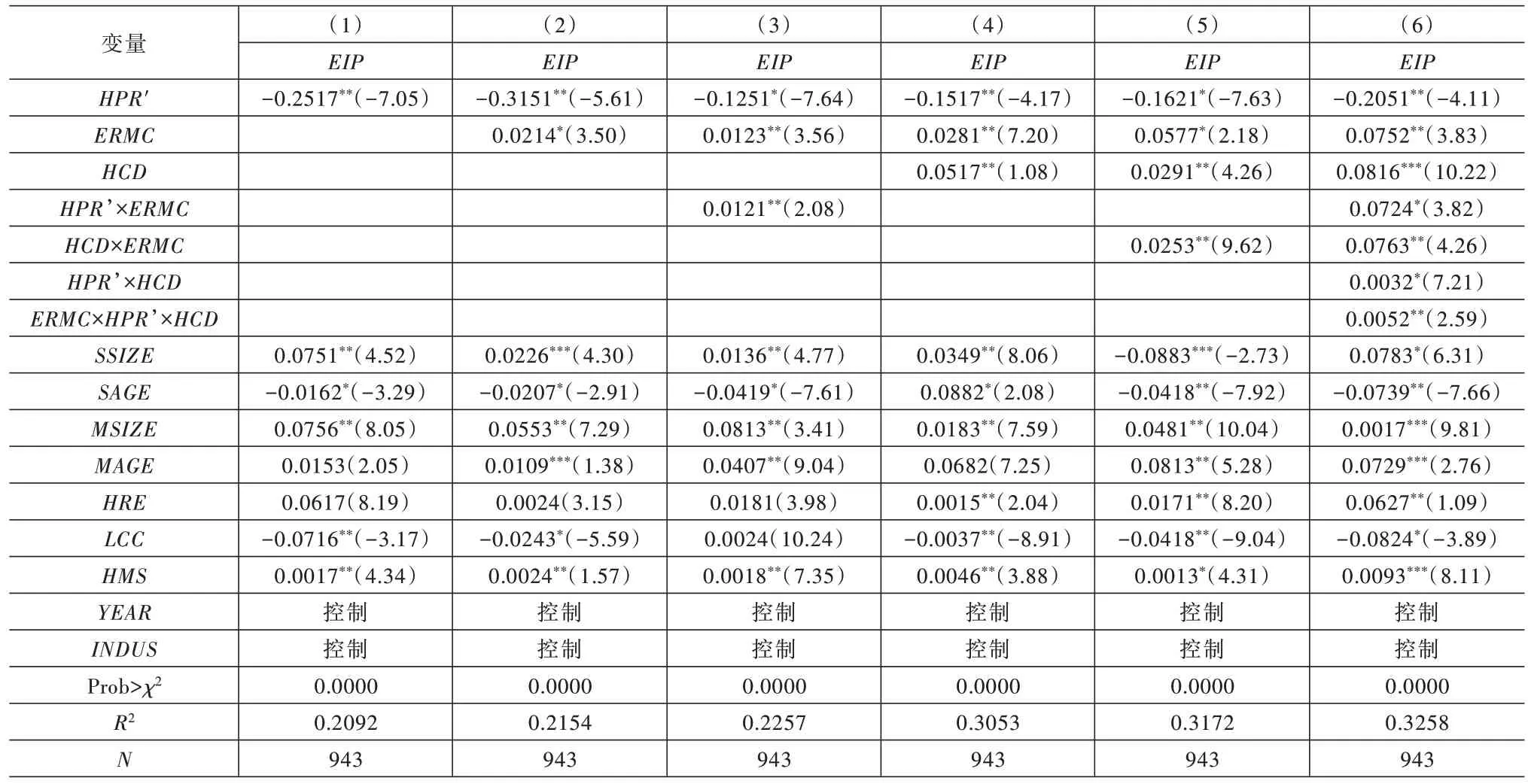

表4 列示了變量的回歸結果。(1)列引入控制變量和自變量東道國政治風險,檢驗東道國政治風險對企業對外直接投資績效的影響,結果顯示東道國政治風險的回歸系數為-0.1136,且在1%的水平上顯著,說明在控制其他因素的前提下,投資到高政治風險的東道國會降低企業的對外直接投資績效,H1 得到驗證;(2)列和(3)列為企業風險管理能力調節效應驗證模型,分別引入企業風險管理能力、企業風險管理能力與東道國政治風險的交互項,結果顯示企業風險管理能力的回歸系數為0.0069,且在1%的水平上顯著,企業風險管理能力與東道國政治風險的交互項的回歸系數為0.0309,且在1%的水平上顯著,表明企業風險管理能力負向調節東道國政治風險對企業對外直接投資績效的影響,即跨國企業風險管理能力會緩和東道國政治風險對跨國企業對外直接投資績效的抑制作用,H2 得到驗證。(4)列~(6)列為東道國自由裁量權與企業風險管理能力的聯合調節效應驗證模型,分別引入東道國自由裁量權、東道國自由裁量權與企業風險管理能力的交互項、東道國政治風險與企業風險管理能力的交互項、東道國政治風險與東道國自由裁量權的交互項及東道國政治風險、企業風險管理能力與東道國自由裁量權的交互項,結果顯示企業風險管理能力和東道國自由裁量權的交互項系數為0.0055,且在5%的水平上顯著,即企業風險管理能力和東道國自由裁量權會對企業對外直接投資績效產生交互效應,東道國政治風險、企業風險管理能力和東道國自由裁量權的交互項系數為0.0257,且在1%的水平上顯著,表明東道國自由裁量權強化了跨國企業風險管理能力對東道國政治風險與跨國企業對外直接投資績效關系的調節作用,H3 得到驗證。

表4 回歸結果

(三)進一步分析

為了更加精準地探究東道國政治風險對跨國企業對外直接投資績效的影響,本部分通過分樣本檢驗捕捉東道國政治風險對跨國企業對外直接投資績效的影響是否存在異質性,本文根據跨國企業的投資模式和損益狀態進行進一步驗證。

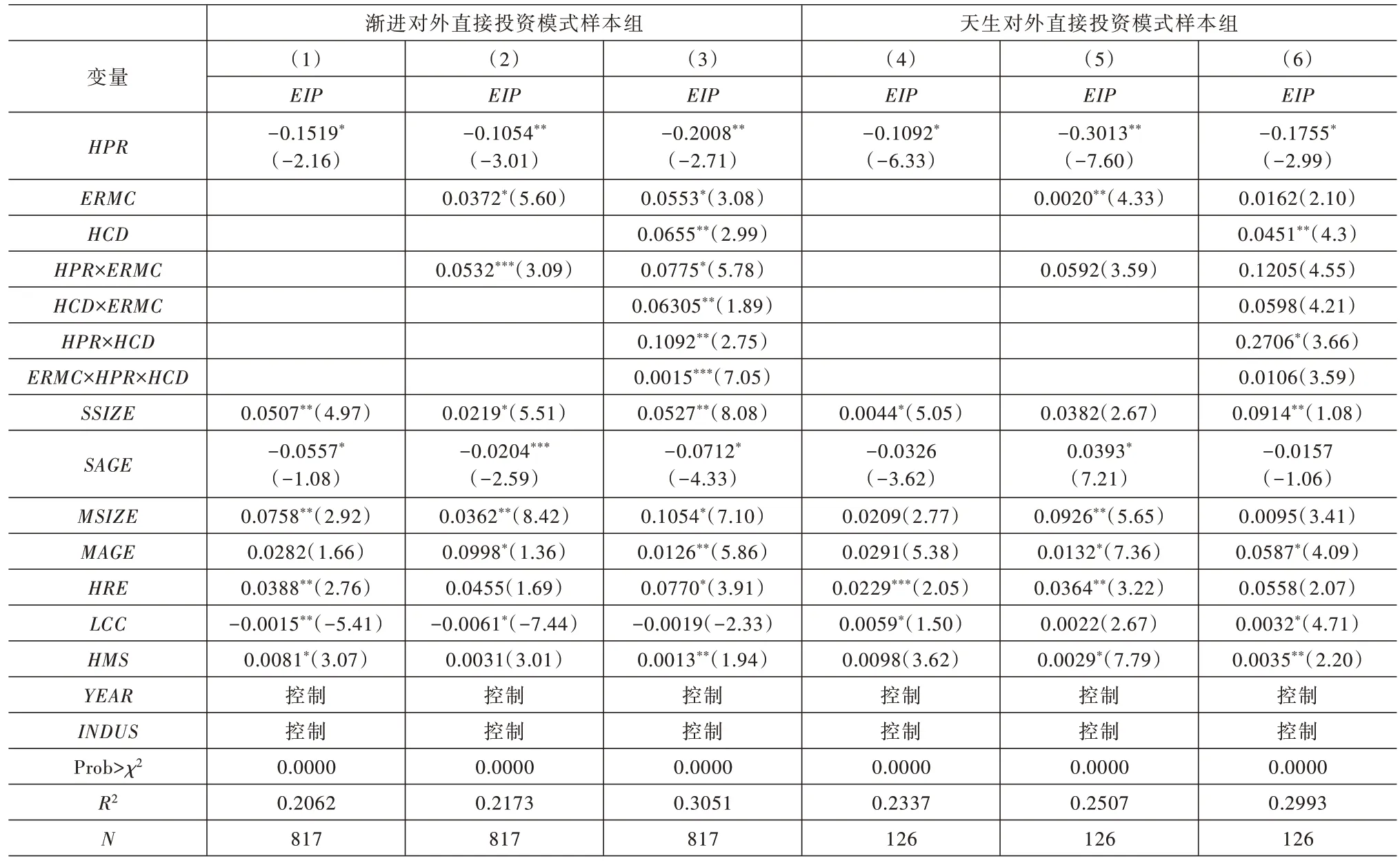

1.跨國企業投資模式的影響

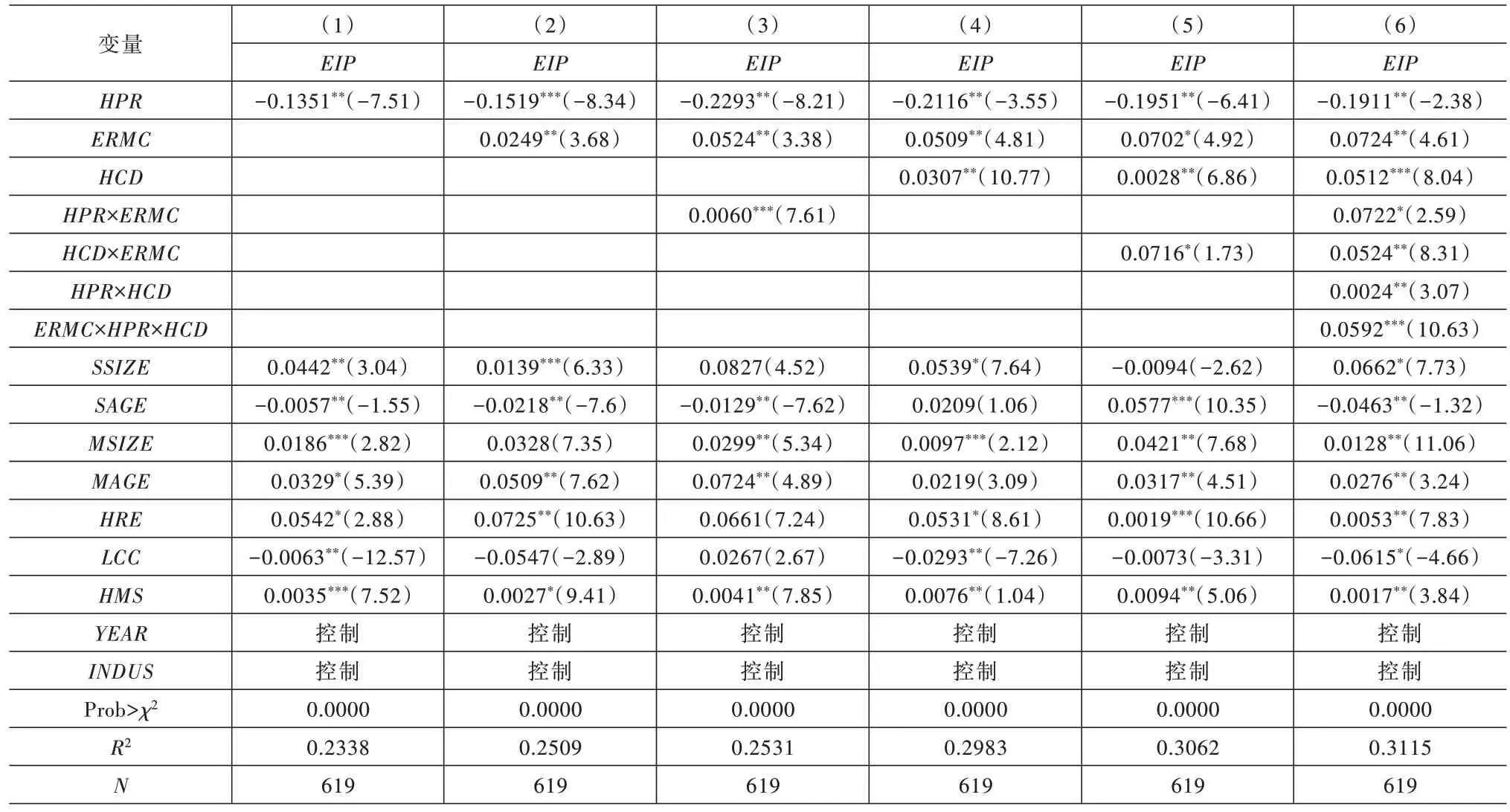

母公司遵循的投資模式差異會影響企業在高政治風險區位的投資績效。為了對此進行深入分析,將整體樣本分為天生對外直接投資企業和漸進對外直接投資企業樣本組,如果母公司在成立的前三年內開始對外投資活動,且銷售額至少25%來自于對外直接投資,則為天生對外直接投資模式,否則為漸進對外直接投資模式。其中,天生對外直接投資企業樣本數為126,漸進對外直接投資企業樣本數為817。表5 為企業投資模式異質性的檢驗結果。結果顯示,東道國政治風險與天生對外直接投資企業的投資績效有顯著負向關系,企業風險管理能力的調節效應并不顯著;而漸進對外直接投資企業樣本檢驗結果則與實證結果一致。對上述結論有以下解釋。

表5 企業投資模式異質性的檢驗結果

高政治風險東道國制度不健全,具有較大的不可預測性和波動性(Busse 和Hafeker,2007),企業的風險管理經常需要對東道國各種突發狀況進行臨時調整。因此企業需要具備更多國際投資知識基礎和風險管理經驗。漸進對外直接投資企業是以小規模、漸進式的步驟走向國際市場,能夠在國際投資環境中建立學習曲線,可以將經過漸進和耗時地學習發展的與國際市場供應商、客戶和政府機構協調的知識和經驗應用于高政治風險東道國的風險管理(Song,2002)。而天生對外直接投資企業從第一次對外投資開始便邁出一大步,在沒有對外直接投資經驗的情況下便非常迅速地投資多個制度環境,習慣于迅速從投資環境中學習知識,很少有時間來評估、吸收國際投資知識和風險管理經驗。因此企業的風險管理難以對高政治風險東道國的突發狀況迅速做出具有針對性的調整,導致風險管理的效率和適用度的降低甚至消失(Kostova 和Zaheer,1999),

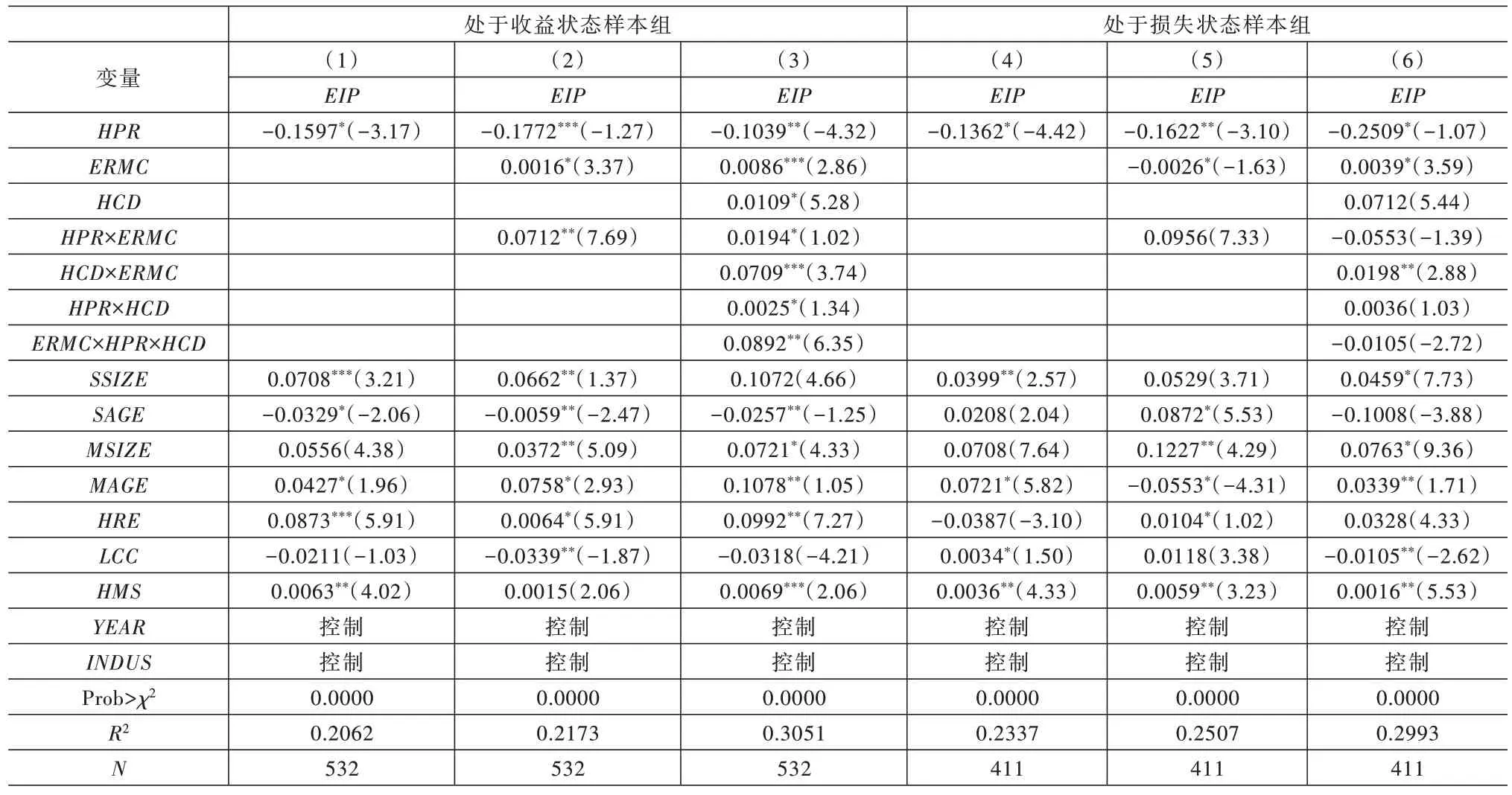

2.跨國企業損益狀態的影響

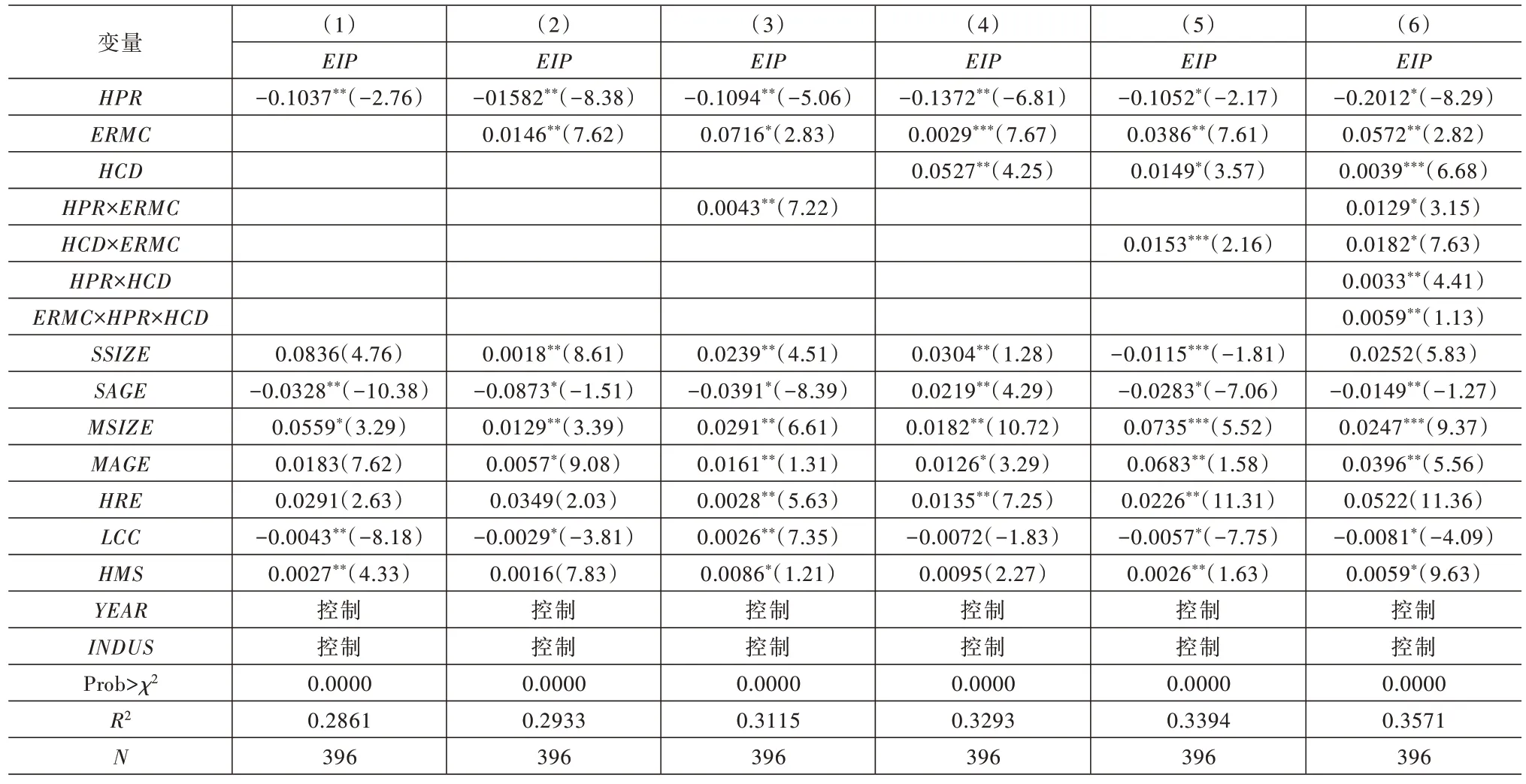

根據前景理論的觀點,由于跨國企業無法獲取高政治風險東道國全部信息,跨國企業在對外直接投資中的戰略決策制定并非根據跨國企業決策者完全理性,而是基于決策者最優的心理滿意程度(Argote 和Greve,2007)。因此,跨國企業決策者對投資的心理預期影響投資的效果,而跨國企業的損益狀態主要影響決策者的心理預期。為了對此進行深入研究,本文以母公司投資上一年度的收益率作為參照點(Kahneman 和Tversky,1987),將樣本企業分為處于收益狀態的跨國企業與處于損失狀態的跨國企業,進行分樣本檢驗。如果母公司本年度的投資收益率低于上一年度的投資收益率,則將其界定為處于損失狀態的跨國企業,如果母公司本年度的投資收益率高于上一年度的投資收益率,則將其界定為處于收益狀態的跨國企業,其中,處于收益狀態的跨國企業樣本數為532,處于損失狀態的跨國企業樣本數為411。表6 為企業投資損益狀態異質性的檢驗結果。結果顯示,對于處于收益狀態的跨國企業,研究結論成立,對于處于損失狀態的跨國企業,東道國政治風險對跨國企業對外直接投資績效有顯著的負向影響,而企業風險管理能力的調節效應并不顯著。對上述結論有以下解釋。

表6 企業投資損益狀態異質性的檢驗結果

企業風險管理能力在東道國的應用作為一種企業經營管理戰略是由企業決策者制定。因此風險管理效果還依賴于企業決策者的主觀動機。根據傳統的前景理論的確定效應,處于收益狀態的企業傾向于規避風險,更偏好于特定的收益,當跨國企業投資于高政治風險的區位時,處于收益狀態的企業決策者會預期高政治風險的東道國政府進行有損企業利益的潛在干預的可能性較高(Argote 和Greve,2007),預期企業將面臨巨大的損失。因此,企業更有動機并愿意投入更多的資源進行風險管理以減少東道國政府政策變化對企業的不利影響。根據前景理論的反射效應,處于損失狀態的企業會認為沒有什么可以繼續“失去”的,更偏好于風險和不確定的收益(Argote 和Greve,2007),當企業投資于高政治風險的區位時,處于損失狀態的企業決策者會預期高政治風險的東道國存在巨大的潛在機會,企業能夠通過對高政治風險機會的發掘和實現為跨國企業的投資經營帶來的轉機(Karni,2013),企業更有動機將資源用于高政治風險區位機會的發掘和實現而非風險管理。因此企業對高政治風險東道國的風險管理效果較差。

(四)穩健性檢驗

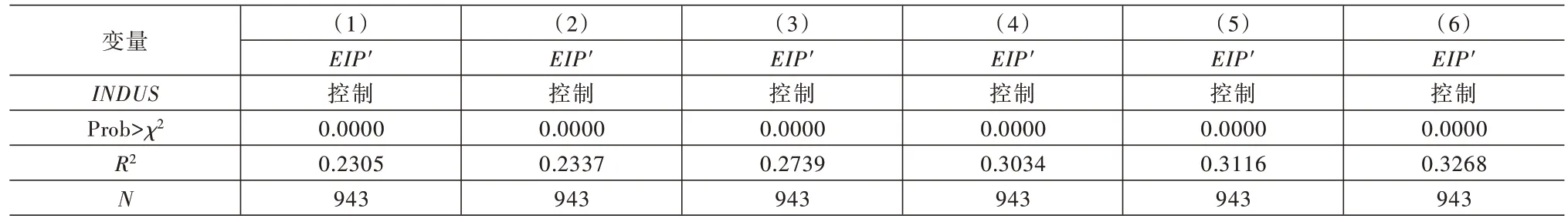

為保證研究結論的可靠性,進行以下穩健性檢驗;①替換被解釋變量,采用子公司的凈資產收益率(ROE)作為衡量企業對外直接投資績效的替代指標,記為EIP'。②替換解釋變量,選取世界銀行全球治理指標(worldwide governance indicators,WGI)作為衡量東道國政治風險的替代指標。WGI 包含6 項分項指標,官方公布的取值范圍為[-2.5,2.5],實際獲取的數值最小值為-2.81,最大值為2.45。為了更清晰地體現東道國政治風險對企業對外直接投資績效的影響,采用5 減去這6 項指標的數值,并將這6 項分項指標取均值作為衡量東道國政治風險的替代指標,記為HPR',數值越大,風險越高。③考慮“一帶一路”倡議的影響,自2013年“一帶一路”倡議提出以來,有越來越多的跨國企業到高政治風險區位投資,為檢驗“一帶一路”倡議對研究結果是否有影響,以2013—2018 年的樣本重新進行回歸分析。④考慮跨國企業所有權性質的影響,由于跨國企業風險管理主要是與東道國政府打交道。因此跨國企業積累的與母國政府打交道的經驗對于風險管理可能具有影響。因此將與母國政府打交道經驗較小的民營跨國企業樣本進行單獨檢驗。經上述穩健性檢驗后發現,回歸分析結果基本沒有發生變化,具體結果見表7~表10。

表7 穩健性檢驗1

續表7

表8 穩健性檢驗2

表9 穩健性檢驗3

表10 穩健性檢驗4

五、結論

本文基于2008—2018 年中國滬深A 股上市企業對外直接投資數據,結合交易成本理論,剖析了東道國政治風險對跨國企業對外直接投資績效的影響,并探索企業風險管理能力的調節作用,在此基礎上,進一步分析東道國自由裁量權和企業風險管理能力的聯合調節效應,得出以下結論:①東道國政治風險能夠降低跨國企業的對外直接投資績效;②企業風險管理能力會緩和東道國政治風險對企業對外直接投資績效的抑制作用;③東道國自由裁量權和企業風險管理能力具有聯合調節效應,東道國的自由裁量權越高,企業風險管理能力對東道國政治風險與跨國企業對外直接投資績效關系的調節效應越顯著;④企業的對外投資模式和損益狀態對東道國政治風險與企業對外直接投資績效的關系及企業風險管理能力與東道國自由裁量權的調節效應具有異質性影響。這表明,跨國企業在做出投資高政治風險區位決策時,不僅要考慮企業風險管理能力的塑造和對不同自由裁量權的東道國進行選擇問題,還要結合自身的投資模式、損益狀態與投資戰略進行匹配,以實現跨國企業更高的對外直接投資績效。

六、對策建議

第一,為了實現在高政治風險區位的投資績效,跨國企業更應注重發展風險管理能力。跨國企業能夠利用風險管理能力采取防護策略和塑造策略,確保與東道國政治行為者之間更多的合作和更少的障礙,減少高政治風險的東道國政府對企業不利的政策變化,甚至塑造對企業有利的政策變化,降低企業在高政治風險東道國投資的交易成本。因此,跨國企業應提高對風險管理能力的重視程度,并從社會網絡構建、政企關系投入等角度發展和培養企業的風險管理能力,增加東道國政府和政治利益相關者對企業的認可。

第二,具有風險管理能力的跨國企業在對高政治風險區位進行投資選擇時,還要考慮東道國政治結構的差異,盡量選擇自由裁量權高的東道國。自由裁量權高的國家權力不會形成制衡,政治行為者個人決策能力較強,且尋租空間較大,跨國企業能夠通過結交有政治影響力的個人影響東道國政府對跨國企業的監管和東道國政策的制定,不僅降低風險管理成本還使得風險管理更加有效,能夠更好地實現跨國企業的對外直接投資績效。

第三,采取漸進對外直接投資模式的跨國企業和處于收益狀態的跨國企業更適合投資到高政治風險區位。跨國企業投資模式和損益狀態的異質性會為企業投資高政治風險東道國帶來風險管理效果的差異,采取漸進對外直接投資模式的企業能夠逐漸積累國際投資知識和風險管理經驗,在風險管理過程中更好應對高政治風險東道國的突發狀況;處于收益狀態的企業更傾向于風險規避,企業決策者會預期投資高政治風險區位更大的負面結果,更有動機對企業風險管理能力進行資源投入,增強風險管理效果。因此并不是所有具有風險管理能力的企業在高政治風險區位都能獲得投資績效,企業應結合自身投資模式特點和損益狀態做出投資高政治風險區位選擇。