基于BIM對城市慢行系統規劃探索

張鴻鵬 王湘鑒 郝辰宇

摘要 通過對石家莊鐵道大學東門附近路況進行調研分析,發現道路存在的一些包括基礎設備安置位置不恰當、交通設備老化、機非混行等問題,對慢行系統進行探索,引入BIM技術三維可視化,道路類型、非機動車和行人系統規劃,并與交叉口的幾何特征和間距、人流特征、交通組織等相協調,模型建立包括模型創建思路、模型繪制方法,最終可以形成完善慢行系統。

關鍵詞 慢行交通;BIM;模型展示

中圖分類號 U491.12 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2022)06-0038-03

引言

近年來,石家莊交通管理部門大規模修建軌道交通系統,加強對停車行為的規范治理,市中心的小汽車保有量和出行量逐漸減少,同時逐漸推廣共享單車;從自行車革命到慢行交通城市建設,隨著生態環境優化和公共空間的改造,慢行交通正在復興。

1 慢行系統的必要性

慢行系統主要是指將人類使用公交、自行車等慢速工具出行,能夠更高效地處理慢行主體行路難、快慢交通工具矛盾嚴重的問題。雖然慢行交通有著眾多的好處,但由于在前期道路設計時,較少考慮慢行系統,因此慢行交通中的違規問題比較嚴重。合理設計城市慢行系統,有利于提高交通效率,提高安全度和舒適度。城市交通層面的慢行交通發展目標可以定位為:貫徹“人性化城市”的理念,形成與城市交通發展相適應,與城市車輛發展相互協同,與城市公共交通系統良性連接,監督管理有序的平安、方便、有效的城市非機動車體系。

2 項目概況

選擇區域如圖1,位于石家莊鐵道大學東門出口與益莊廣場前區域之間,區域建筑及交通組成較為復雜,東門南側為陸軍軍醫大學士官學校附屬醫院,北側為部分商販以及石家莊長江心理精神醫院,東門出口附近較為開闊,為一條非機動車道,在時段中存在少量行駛機動車以及路邊停靠的機動車,交通流量主體仍為非機動車。整體路段為運河橋下橋出口路段,因而車流量在高峰時刻存在部分擁堵狀況,且橋梁出口處存在學校入口與商場、醫院等大型城市構造,規劃存在一定的不合理性。東門北側100 m為益莊商場,在周末以及每日18點為高峰時段,且由于地鐵口莊窠·鐵道大學站的存在,步行人流量在任何時段處于一個均勻變化的量,給慢行交通的設計提供可能。整體路段以非機動車為主,其中非機動車中又以自行車為主,電動車為輔。

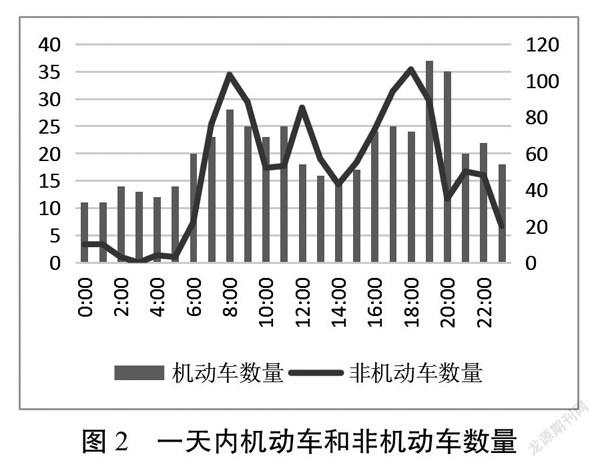

從整體上來看,工作日和周末的行人數量的時間特征都較為規律,在工作日均出現早晚高峰,周末無明顯高峰。對9月8日一天內該區域24小時每個時間點的機動車數量與非機動車數量統計,數據如圖2。

從圖2中能夠分析可知,在該區域機動車數量有明顯的高峰時間點,變化相對較為平穩,在7點到11點和19點至20點時間段內較多,19點數量最多,為37輛;在該區域非機動車從5點開始,騎行數量隨時間的推移快速增長,在8點達到峰值,在9點到16點非機動車數量存在波動,其中12點是一個小高峰,在18點為第二個高峰。從該數據發現,在8點附近和18點到20點,機動車和非機動車數量偏高,非機動車和機動車的混行現象嚴重,易形成交通擁堵,降低交通速率,給駕駛員和行人的安全帶來隱患。

3 慢行系統存在的問題

由于之前缺少對慢行系統的整體規劃和建設[1],使整個慢行設施缺乏完整性,包括沒有充足的非機動車停放空間、沒有考慮步行過街設備破損老舊、無障礙設施不齊全等問題。同時,慢行空間內還出現了違停等道路侵占現象,導致了路面寬度狹小、道路部分節點被阻斷、非機動車道缺乏等問題,造成步行、非機動車和機動車混行現象嚴重,同時在車輛經過道路時會面臨很大的道路交通安全隱患。一般情況下,人不僅是交通事故的受害者,同時也是交通事故的制造者。行人在道路上行走時,由于心理、生理等因素,很可能對自身安全構成威脅。在行人交通事故中,不走斑馬線、不按人行信號燈行駛、不走人行步道等因素占很大比例。另一方面,交通設施不合理。紅綠燈控制時間不合理、交通標志不清晰、交通設施不合理等,會對行人的心理和行為產生很大的影響,從而容易使行人不遵守交通規則而影響行人的安全。出行者的出行階段幸福感與道路交通擁堵狀況是呈負相關的。在高峰時段,車輛開始遭遇遲滯不前、輕微擁堵,對出行者的情緒會產生負面效應。

4 提升規劃可實施性的策略

處理好機動車與非機動車及行人的矛盾[2],加強慢行交通建設,合理規劃非機動車道和人行道,機非分離,可以解決機動車和非機動車交通之間的問題,保護交通參與者的安全,增強慢行交通的便利性與連續性,讓慢行交通成為城市居民主要道路交通方式,恰當連接石家莊鐵道大學東門慢行活動密集區與義莊廣場之間主要慢行區域的節點。

優化慢行網絡,突破慢行瓶頸,大力發展公共自行車可以很好地緩解步行公共交通與其他公共交通方式銜接不暢的問題。公共自行車系統在我國許多城市的實踐證明,公共自行車是一種非常方便的短途出站交通工具。公共自行車系統不僅能有效解決慢行交通與其他交通方式的銜接問題,提高居民出行質量,還能增強城市慢行交通的吸引力。

5 基于BIM慢行優化設計

鐵道大學東門慢行系統建設,根據城市中心地區的步行體系特點,對莊窠·鐵道大學站點及影響附近的范圍,即區域內進行建設了高密度、連續性的步行交通系統,并按照將道路布局進行分散和更有效地連接的原則,主動將步行路網和基礎設施進行更有效的優化,形成了統一的鏈式出行服務網絡,同時也將與周邊建筑物、換乘設備等進行更高品質的集成。優化慢行系統,以適應人們中短途出行采用。通過問卷調查,獲取鐵道大學東門慢行系統周圍市民出行習慣以自行車和電動車出行方式為主,利用數據分析得出市民出行問題,城市快速機動交通系統存在末端交通問題,難以實現點對點到達,最終交通目標的實現依然需要借助慢行系統來完成,分析優化設計“步行+自行車為主體”的發展模式,得到站點周邊慢行交通的優化體系。

針對鐵道大學東門慢行系統,圍繞學校、醫院等公共服務設施構建一種較為安全寧靜的無障礙慢行交通,同時以地面通道為主,逐步拓展慢性網絡的構建以及更高效率中短途出行交通方式的構建。道路作為一種帶狀構筑物的形式[3],依附于地表且在施工過程中受到周邊地形和既有構筑物的影響,以運河橋作為研究中心,向四周拓展慢行交通研究范圍,對BIM模型數據進行一系列格式轉換、坐標轉換、模型屬性賦予等的處理。道路BIM通過深化建模以及標注與信息數據層的疊加,最后完成了各數據層的整合和三維展示,從而完成道路信息搜索、三維漫游顯示等功能。

過街設施的規劃布局[4],應當更好地貼切道路網規模、道路類型以及一系列部署計劃,并同路口的幾何特征和距離、人流車輛特點、道路交通組織方案,以及實際的交通流量等相互協調。運河大橋附近的人行過街設施形式,為實現在城市內交通快速路、主干道和人車輛密集地區的立體過街形式,在設計階段應當針對城市道路的功能特性,以及交叉口形式、地理環境、人車流量等因素重點考量,以便進行全天候的步行設施。根據城市功能布局特點,游憩性和生活功能性等品質共存,城市步行體系的構建將以步行為主并兼顧自行車交通功能,使“慢行絕對優先”的理念越來越深入人心。在BIM構建時,著重對道路進行設計。

三維可視化的應用貫穿于整個BIM建模的工作流程,同時也是設計階段中最主要的溝通方法。道路交通設計使用價值最高[5],因為三維可視化技術既能夠在提升溝通效果的同時保證信息的正確性,也能夠在需要情形下對重點地區道路進行研究。“交通樞紐”相關功能分析與設計協助是BIM應用在設計階段的研究重點,解決慢行交通問題。作為交通樞紐,交通建筑與城市人流、車流、物流的銜接設計成為重點[6]。

設計任務啟動后,首先要分階段錄入BIM信息,保證新項目信息的順利錄入。其次,輸入現有結構的設計數據,以降低設計錯誤率。同時建立交通樞紐項目BIM建模標準、常規構件和主要設備模型庫,建立項目組織協作模式和工作流程,為后續工程建模提供指導。

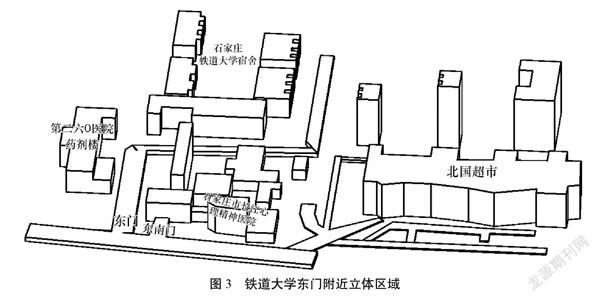

鐵道大學東門區域,如圖3,由于運河橋位置的交通樞紐特性,交通、道路、醫院等信息需要優先錄入,場地、道路等信息統一錄入便于之后交通分析等后續工作的進行。BIM建模成為表達設計意圖、問題檢查和完成效果的有效手段。可視化項目為業主、設計、施工多方對接提供了直觀的渠道。

通過BIM的三維模型和仿真技術,對地面附屬設計進行協調和集成,實現一體化的專項設計。在設計過程中通過模型的建立,能清楚地看到鐵道大學東門慢行系統與周邊環境的相互關系[7]。

6 應用前景

在我國全力推進優化城市慢行系統建設的大背景下,按照組織管理指引保障了城市道路慢行基礎設施的高品質,政府部門應當對市政基礎設施建設予以有序協調、監督管理,政府有關主管部門也要做好良好運營監督,履行好對城市緩步基礎設施建設的良好監督管理與維護的責任,對違停、侵占等破壞慢行系統問題,要進行法律依規處置,致力于建設更優良的城市慢步通行環境,確保慢步質量,從而積極構建國際慢行友好城市。對于建筑群較復雜的核心路段,利用BIM技術的可視化特點快速高效地將設計后的效果與現狀進行對比,在設計階段方便進行更好地溝通、討論和決策。隨著未來BIM技術在工程中的持續廣泛應用和迭代,最終可以形成完善慢行系統的完整實用的設計和實施方案。

7 結語

當代交通建筑中各種交通運輸方式的相互換乘,以及巨大客流的匯集給其提供的則是更多的服務需求,而單純功能的交通建筑發展已經無法適應旅客多元化的需要,慢行交通則更加便于附近居民出行。綠色交通建筑和新的功能要求迫使現有設計依托BIM技術在思維方式、工作方式上有新的突破,從而推動設計方法的創新。基于BIM的設計模式改變了傳統的設計推敲過程和傳統的單純2D、3D的信息呈現方式,將慢行交通建筑視為一個完整的系統,每一個連接以及每一處相互作用都在其中有著重要的意義。綜上所述,以新的技術手段引領整體協調為準則的新建筑設計流程,才可以適應當代慢行式交通建筑發展的需要,同時對“交通強國”的戰略布局有重要作用。

參考文獻

[1]徐良杰.城市慢行交通系統規劃的研究[J].建材與裝飾,2017(12):248-249.

[2]楊莉.高密度城市開發地區慢行系統發展策略研究[J].交通與運輸,2021(S1):187-191.

[3]孫靚雯,吳寧寧,羅超.國土空間規劃下的武漢市慢行系統發展策略[J].交通與運輸,2021(S1):211-214+231.

[4]潘勛.智慧城市背景下城市慢行系統空間規劃設計探究[J].智能城市,2021(17):47-48.

[5]張玉潔.中小城市引導“慢行回歸”的規劃探索——以慈溪市中心城區慢行系統規劃為例[J].上海城市規劃,2021(2):70-75.

[6]夏海山,張燦,金路.綠色交通建筑設計創新與BIM技術應用[J].華中建筑,2016(3):128-131.

[7]杲穎.徐州軌道交通BIM技術運用實踐——以徐醫附院站為例[J].中國建材科技,2019(4):118-120.

收稿日期:2022-01-17

作者簡介:張鴻鵬(2000—),男,本科在讀,研究方向:城市道路交通設計、規劃、施工建設。