山區(qū)特長隧道路線方案設計研究

余鑫 何洋

摘要 高速公路建設對山區(qū)經(jīng)濟水平增長和居民生活水平提高具有較大影響。隧道路線設計作為山區(qū)高速公路設計中十分重要的環(huán)節(jié)之一,受到地勢起伏高差大、水文地質(zhì)條件復雜、環(huán)水保因素和國土空間規(guī)劃體系等影響,隧道路線設計難度極大。文章以高速公路特長隧道為依托,先對影響隧道路線設計的制約因素進行全面分析,進一步結合臨近隧道設計經(jīng)驗,探討在山區(qū)特長隧道路線方案設計過程中,不同制約因素對設計方案的影響,根據(jù)控制因素針對性地確定選線原則,擬定應對策略,合理選擇指標,擇優(yōu)確定路線方案。

關鍵詞 山區(qū);高速公路;特長隧道;路線設計

中圖分類號 U412.32 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2022)06-0056-03

引言

重慶地處四川盆地東南丘陵山區(qū),地勢起伏大,素有“山城”之稱。高聳的山峰是美麗山水城市一道靚麗風景線,但在重慶地區(qū)高速公路建設中,為改善線形,克服高差,不得不廣泛采用隧道工程,因而隧道工程往往成為建設重點和難點。其中隧道路線設計對前后路線銜接、建設難度、建設工期均有著重大影響,隧道路線設計顯得更為重要。其影響因素包括沿線城鎮(zhèn)規(guī)劃,沿線鐵路、水運、管線和電力設施分布,沿線自然條件、風景名勝等其他因素[1]。設計時應保護環(huán)境,重視地質(zhì)選線,避讓大型不良地質(zhì)地段[2]。隧道路線選線方法主要有地形選線、地質(zhì)選線、減災選線和環(huán)境選線等[3-5]。該文以高速公路特長隧道路線設計為例,分析選線難點,考慮眾多控制因素進行比選,供類似項目借鑒。

1 工程概況

中梁山隧道位于重慶市北碚區(qū),為渝武復線高速主線新建段控制性工程,雙向六車道高,設計速度100 km/h,施工圖設計左洞5 263 m,右洞5 310 m。隧道地層由新至老依次為:第四系全新統(tǒng)坡殘積層(Q4dl+el);新田溝組(J2x)、自流井組(J1-2z)、珍珠沖組(J1z);三疊系上統(tǒng)須河組(T3xj)、中統(tǒng)雷口坡組(T2l)、下統(tǒng)嘉陵江組(T1j)與飛仙關組(T1f)。

隧道洞身橫穿觀音峽背斜,隧址區(qū)水文地質(zhì)條件復雜,嘉陵江組(T1j)和雷口坡組(T2l)巖溶發(fā)育,隧道洞身發(fā)育斷層,洞身穿越含煤地層及軟弱圍巖,附近分布老煤礦采空區(qū),易發(fā)生老窯突水、采空區(qū)崩塌以及瓦斯突出和煤塵爆炸等工程、水文地質(zhì)危害。

2 路線控制因素

中梁山隧道環(huán)境控制性因素極多,隧道順接嘉陵江特大橋,橋位布設受通航、行洪、保護區(qū)等多因素影響。所處中梁山地質(zhì)條件十分復雜,穿越煤礦采空區(qū)、瓦斯突出區(qū)、多層巖溶,隧道段落上方臨近兩座水庫。既有蘭渝鐵路、遂渝鐵路、在建樞紐東環(huán)鐵路等隧道穿越中梁山,規(guī)劃渝西高鐵走廊也位于中梁山,此外還有既有襄渝鐵路、北碚油庫、鐵路專用線及磨心坡車站,交叉關系復雜。中梁山部分段落臨近自然風景名勝區(qū)等,環(huán)保要求高。隧道進口有水泥廠,生產(chǎn)規(guī)模大,須盡量避免對其干擾,隧道出口受鐵路磨心坡站、加油站、既有鐵路橋梁、北碚油庫、S204等因素控制。中梁山隧道里程長,工程風險高,工程規(guī)模大,須合理路線設計,規(guī)避風險。

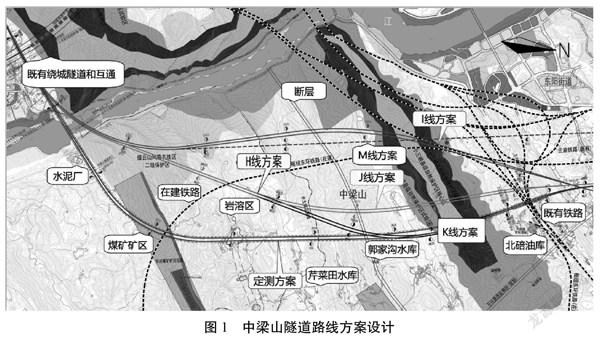

綜合控制因素分析,為確保方案不遺漏,設計階段擬定了A-R等15個路線方案,分別針對上跨鐵路、下穿鐵路橋梁群、下穿鐵路路基、與鐵路隧道并行、靠近風景區(qū)保護區(qū)、調(diào)整嘉陵江特大橋橋位、跨徑、調(diào)整隧道與巖溶空間關系、拆遷加油站、省道S204改造等多種方案進行了深入分析。隧道各方案均穿越各不良地質(zhì)體,基本無法繞避,須在工程地質(zhì)工作基礎上進行綜合分析比較,從地質(zhì)角度優(yōu)選相對危害性較小的合理工程路線設計,該文選擇K線(定測方案)、H線、I線、J線、M線比選說明(見圖1)。

3 路線方案設計

3.1 K線方案

K線采用235 m剛構橋垂直跨越嘉陵江,設置中梁山隧道進口,緊貼風景名勝區(qū)外緣,不侵入名勝區(qū)范圍,不侵擾水泥廠主要生產(chǎn)廠房,后與在建樞紐東環(huán)鐵路隧道交叉沿西北方向前行,經(jīng)北碚油庫西側來龍村附近隧道結束,以橋梁形式下穿襄渝鐵路、襄渝二線、在建樞紐東環(huán)鐵路橋,跨越S204后,經(jīng)袁家灣避免對工業(yè)區(qū)拆遷,布設天頂南互通,至西山坪隧道進口。

3.2 H線方案

H線以285 m斜拉橋跨越嘉陵江,后經(jīng)風景名勝區(qū),開挖中梁山山體,后與在建樞紐東環(huán)鐵路隧道交叉沿西北方向前行,經(jīng)北碚油庫西側來龍村附近隧道結束,以橋梁形式下穿襄渝鐵路、襄渝二線、在建樞紐東環(huán)鐵路橋,跨越S204后,經(jīng)袁家灣避免對工業(yè)區(qū)拆遷,布設天頂南互通,至西山坪隧道進口。

3.3 I線方案

I線以285 m斜拉橋跨越嘉陵江,后經(jīng)風景名勝區(qū),開挖中梁山山體,后與樞紐東環(huán)鐵路同向靠近嘉陵江一側展線,經(jīng)蘭渝高鐵中梁山隧道、樞紐東環(huán)鐵路隧道上方,出洞后騎跨兩鐵路橋梁,后跨越襄渝鐵路、襄渝二線及各鐵路連接線,后布設天頂南互通,隧道規(guī)模雖短,但橋梁規(guī)模增加。經(jīng)調(diào)查樞紐東環(huán)與蘭渝鐵路隧道凈距較小,不具備從兩鐵路隧道間穿越條件,I線橋梁布設難度較大,同時與鐵路交叉風險大。

3.4 J線方案

J線以285 m斜拉橋跨越嘉陵江,后經(jīng)風景名勝區(qū),開挖中梁山山體,后與樞紐東環(huán)鐵路交叉,穿越縣級自然保護區(qū),從樞紐東環(huán)、襄渝鐵路、襄渝二等鐵路上方以橋梁形式跨越,經(jīng)袁家灣布設天頂南互通,至西山坪隧道進口,中梁山隧道規(guī)模雖短,但橋梁規(guī)模增加。

3.5 M線方案

M線以285 m斜拉橋跨越嘉陵江,后經(jīng)風景名勝區(qū),開挖中梁山山體,上跨蘭渝高鐵隧道,跨越襄渝鐵路、襄渝二線、蘭渝高鐵等若干鐵路連接線,該項目西山坪隧道進口受蘭渝高鐵明家溝隧道位置控制,天頂南互通、東陽停車區(qū)受小學、變電站等影響布設空間緊張。若采用上跨蘭渝高鐵方式,由于鐵路間高差大,受縱斷限制,上跨蘭渝鐵路以后下穿普速鐵路困難,則跨越鐵路段落均為橋梁,工程規(guī)模增加明顯。若采用下穿跨蘭渝高鐵方式,由于公鐵隧道安全距離及縱斷限制,下穿蘭渝高鐵后上跨遂渝鐵路,需要在700 m范圍內(nèi),克服20 m以上的高差,隧道形成凹曲線,布置不合理。若采用全部下穿鐵路方式,隧道縱坡達3%以上,隧道安全性無法保證,方案不成立。

3.6 隧道進口條件

中梁山隧道進口段路線受既有繞城高中梁山隧道、既有繞城高速施家梁互通、施家梁互通布設條件、觀音峽嘉陵江大橋、縣級自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、水泥廠、地質(zhì)條件等影響。嘉陵江北岸路線須設置施家梁互通與繞城高速既有施家梁互通形成交通轉換,同時兼顧落地功能連接G212,故而方案縱斷受限,從繞城高速中梁山隧道上方跨越繞城高速布設互通難以實現(xiàn),因此須在既有繞城高速中梁山隧道進口前設置橋梁跨越既有繞城高速。

以橋梁形式跨越既有繞城高速后,K線采用剛構橋垂直跨越嘉陵江;H線、I線、J線由于施家梁互通西北側為順層,且由于互通布設平面半徑、縱斷坡度的限制,若要實現(xiàn)觀音峽嘉陵江大橋與嘉陵江、中梁山垂直正交,互通西北側邊坡將由3級增加至6級,處治難度大,風險大,為兼顧施家梁互通布設條件影響,觀音峽大橋跨徑加大,同時位于1 920 m平曲線,2.5%縱坡范圍內(nèi),橋梁形式采用斜拉橋。

由于嘉陵江北側中梁山山勢高峻,為兼顧施家梁互通布設條件影響,除K線外,各方案均須在名勝區(qū)內(nèi)對中梁山山體開挖7級以上,對環(huán)境影響較大,風景區(qū)建設須做重大工程選址報告,上報主管部門審批,綜合優(yōu)勢不明顯。因此進口條件K線最為適宜。

3.7 隧道出口條件

隧道出口主要受到鐵路磨心坡站、加油站、既有鐵路橋梁群、北碚油庫、S204等因素控制,特別是鐵路橋梁群對路線影響最大,中梁山隧道出口和鐵路相交位置,僅兩處較為適宜,K線、H線處以橋梁方式下穿鐵路橋梁群;J線處以橋梁方式上跨鐵路橋梁群,這兩處位置相比,K線工程規(guī)模最優(yōu),有效減少了公鐵交叉干擾,降低了工程風險及鐵路運營風險,同時避免了加油站拆遷,隧道出口位置較為有利。

3.8 K線高低線對比

經(jīng)比選K線進出口位置最優(yōu),進一步做高低線對比。K線低線方案,中梁山隧道跨越在建樞紐東環(huán)鐵路隧道后,從兩層暗河中間穿過,而后從襄渝、襄渝二線、在建樞紐東環(huán)鐵路、北碚油庫、鐵路專用線下穿過,設計標高距鐵路最低標高24.49 m以上設置隧道出口,經(jīng)袁家灣大橋后,設置天頂南互通。由于隧道影響,S204道路需要進行改路,改路方案須設計一座6×40 m預應力連續(xù)箱梁橋梁。K線高線方案,中梁山隧道跨越在建樞紐東環(huán)鐵路隧道后,從第一層暗河上方穿過,設計標高距第一層暗河上緣21.90 m,而后在襄渝、襄渝二線、在建樞紐東環(huán)鐵路、北碚油庫鐵路專用線上方設置磨心坡特大橋跨越鐵路、S204等,之后設置天頂南互通,新增磨心坡特大橋需要設置大跨跨越鐵路,距離在建樞紐東環(huán)鐵路軌底標高僅16.43 m,部分墩高高達50 m,橋梁規(guī)模明顯增加,同時需要在樞紐東環(huán)鐵路與襄渝鐵路兩鐵路線間設置橋墩,兩鐵路線均為運營狀態(tài),須采用轉體施工,建設難度、周期等均會增加,中梁山隧道提前出洞后,會影響北碚油庫輸油管道,協(xié)調(diào)施工困難均較大。因此K線采用低線方案更優(yōu)。

4 中梁山隧道段落路線方案對比

經(jīng)綜合比選推薦采用K線低線方案,詳見表1。

5 結語

通過對中梁山隧道路線設計比選研究,主要有以下結論:

(1)地下水主要沿背斜構造線順地層流動,流向主要沿槽谷自北向南,排至嘉陵江,出水口于江面以下,路線盡量向嘉陵江方向調(diào)整,暗河標高降低,隧道從暗河上面穿過,減少施工運營風險。

(2)統(tǒng)籌兼顧將方案影響范圍內(nèi)的互通立交、特大橋等一并納入比選。

(3)隧道路線可借鑒在建東環(huán)鐵路隧道地質(zhì)資料及巖溶暗河處治經(jīng)驗,提前預判隧道水文地質(zhì)情況。

(4)K線采用正交235 m剛構橋跨越嘉陵江,其他線路均須采用斜交285 m斜拉橋,施工周期、難度等優(yōu)勢明顯。

(5)H、I、J線均須穿越風景名勝區(qū),洞口邊坡開挖高,環(huán)境影響大,相關流程較長,且工程規(guī)模無優(yōu)勢。

(6)中梁山隧道出口有效減少了公鐵交叉干擾,降低了工程風險及鐵路運營風險,同時避免了加油站拆遷,隧道出口位置較為有利。

(7)M線、I線與鐵路多次交叉,與鐵路的協(xié)調(diào)難度及與學校、變電站等干擾程度等均無優(yōu)勢。

參考文獻

[1]許金良. 道路勘測設計[M]. 北京:人民交通出版社, 2009: 128-132.

[2]霍明. 山區(qū)高速公路勘察設計指南[M]. 北京:人民交通出版社, 2003: 16-20.

[3]公路路線設計規(guī): JTG D20—2017[S]. 北京:人民交通出版社, 2017.

[4]嚴峰. 山區(qū)高速公路工程地質(zhì)選線研究[D]. 西安:長安大學, 2014.

[5]唐正光, 徐則民, 吳金華, 等.基于氣候、植被及工程地質(zhì)的公路“環(huán)境選線”[J]. 武漢理工大學學報(交通科學與工程版), 2009(5):1016-1019.

收稿日期:2022-02-21

作者簡介:余鑫(1987—),男,本科,工程師,從事高速公路設計與技術管理工作。