超大斷面隧道開挖方案數值模擬研究分析

摘要 文章通過對某通道工程地下隧道兩種不同開挖方案進行模擬,對比分析其優缺點,并對結果進行研究分析從而指導實際施工。研究結果表明:在滿足規范要求情況下,采用方案較優的雙側壁導坑十步法只需增加一次開挖步驟,減少臨時支護的施作位置,能使隧道拱頂沉降降低12%,地表沉降降低19%。采用雙側壁導坑十步法使隧道的工作區間增大,更方便現場機械化施工。綜合比較,選取雙側壁導坑十步法作為該段的施工方案。

關鍵詞 數值模擬;隧道開挖;超大斷面隧道;FLAC3D

中圖分類號 U452.11 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2022)06-0172-03

引言

計算機技術的發展也在推動著巖土工程數值計算的發展,實踐證明,數值模擬方法在隧道開挖方案評估方面有著重要作用。陳帥宇[1]運用FLAC3D對水利樞紐工程地下廠房區進行了模擬施工開挖過程,討論了洞室圍巖因開挖而導致的變形,分析了圍巖的塑性區分布及地下廠房洞室群圍巖的穩定性,并針對局部進行加固處理。朱念焜[2]以某大斷面山嶺鐵路隧道建設為實例,運用FLAC3D軟件進行數值模擬計算,探討了三種不同施工方案對隧道圍巖位移、應力及塑性區穩定性的影響,綜合比較,采用對圍巖位移變形有更好控制效果的CD法,為實際提供理論支撐。高軍[3]采用FLAC3D數值分析軟件對粉土和砂土層盾構隧道開挖的過程進行了模擬,討論了開挖過程中周圍土層的應力和變形規律,為實際生產提供了參考。

該文結合某通道工程為工程背景,結合FLAC3D軟件對深埋超大斷面隧道開挖過程進行模擬分析,通過對比不同施工方案所引起圍巖的位移、應力、地表沉降等,進而為工程實際方案的選擇提供指導性依據。

1 工程簡介

某工程隧道長55.2 m,最大凈跨度寬度為30.51 m,最大凈高為17 m,最大斷面開挖面積為421.73 m2,為超大深埋斷面隧道。根據勘察報告顯示,隧道距地面頂最高處為200 m。

該隧道通過燕山晚期第二次侵入花崗巖地層,中粗粒結構,塊狀構造,節理、裂隙稍發育,主要節理為N10~39°,以中風化花崗巖、微風化花崗巖為主,巖體較為完整,綜合評定圍巖等級為三級。

隧道廠區內地貌屬于沿海低山丘陵地貌,地下水主要賦存于坡積、沖積層中,丘陵區斷裂帶為潛在的賦水區。地下水埋藏較淺,一般為1.0~1.5 m。施工導洞內地表水比較豐富,地下水在斷裂構造帶較發育。

2 數值模擬

2.1 模型建立

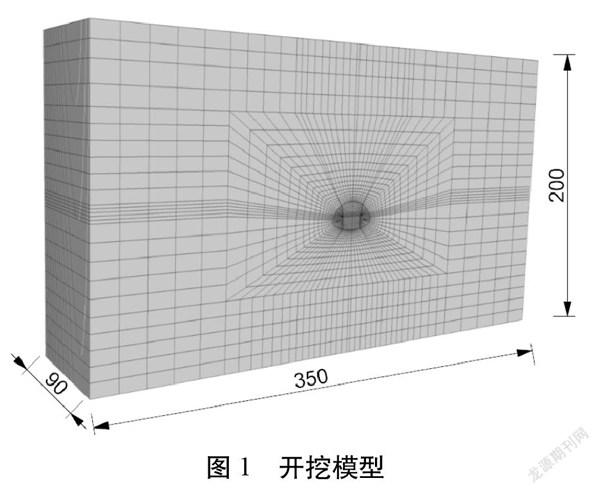

FLAC3D采用的是顯式拉格朗日算法[4]和混合-離散分區技術,在處理大變形破壞問題時能更好的求解。為建模時模型與實際工程盡可能保持一致,有關研究表明,隧道開挖施工在隧道直徑3~5倍的范圍內對周圍圍巖有影響[5],該文模型隧道x方向上為350 m,隧道長度y方向上為90 m,z方向為200 m。其開挖模型如圖1所示:

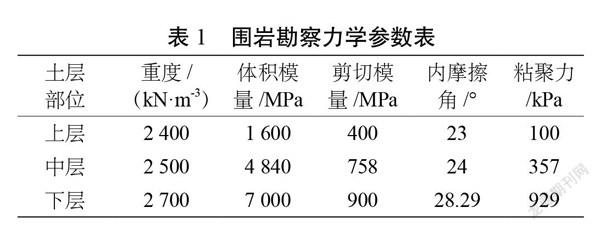

模型上部為自由邊界,其余均為法向約束,計算時在其z方向上添加等效重力,模型計算網格為八面體為主,共計27 880個單元,286 552個節點。根據地質勘察報告文件顯示,該隧道所處土體分為3個土層,分別為砂礫狀強風化花崗巖、碎塊狀強風化花崗巖、中風化花崗巖。在數值分析計算時選擇庫倫摩爾本構模型,實體單元,根據勘察文件,選取力學參數如表1所示。

2.2 開挖方案設定

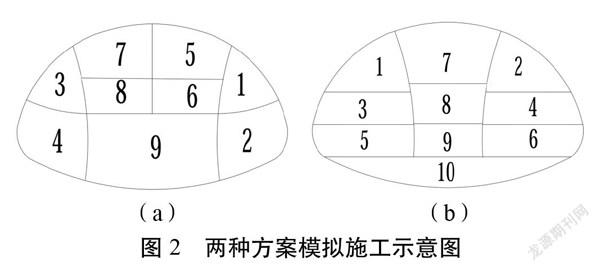

隧道開挖模擬方案為雙側壁導坑九步法(九步法)和雙側壁導坑十步法(十步法)。兩種模擬方案示意圖如圖2所示:

兩種開挖方案均按照圖示中序號由小到大進行,每次開挖的深度為5 m,開挖后及時施作初期支護和臨時支護,待支護完成后打入錨桿,完成支護。初期支護采用理想彈塑性模型來進行模擬,根據現有設計要求,將錨桿的彈性模量設定為28 GPa,泊松比0.2。等開挖到合適的距離后(即同一斷面的圍巖全部開挖完成后),進行臨時支護拆除,直至完成隧道開挖,另外在模擬中,未涉及二次襯砌有關問題。

3 結果分析

3.1 圍巖位移分析

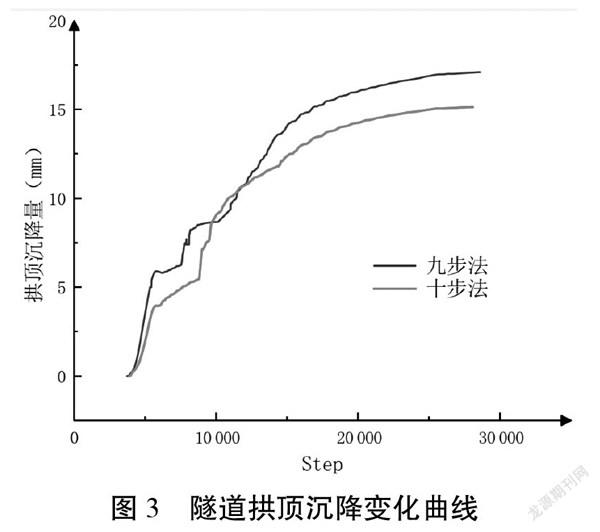

超大斷面隧道開挖施工時,常用圍巖位移的變化來反映隧道圍巖的穩定性,因此隧道拱頂圍巖的位移分析是關注的重點。先計算初始地應力,把位移狀態清零,提取出數值模擬計算結果,繪制隧道拱頂沉降變化曲線如圖3所示。

在分析步達到9 000時,十步法明顯優于九步法,采用九步法所引起的隧道拱頂沉降量達到了17.23 mm,對比十步法其沉降量為15.16 mm,分析其原因,相比較于九步法,十步法將隧道掌子面分為面積大小相似的幾個區域,且每次開挖面積較少,因此施工對隧道周圍巖石的擾動較小。兩種方法都滿足隧道安全標準[6],但十步法比九步法降低了12%的拱頂沉降。

3.2 地表沉降分析

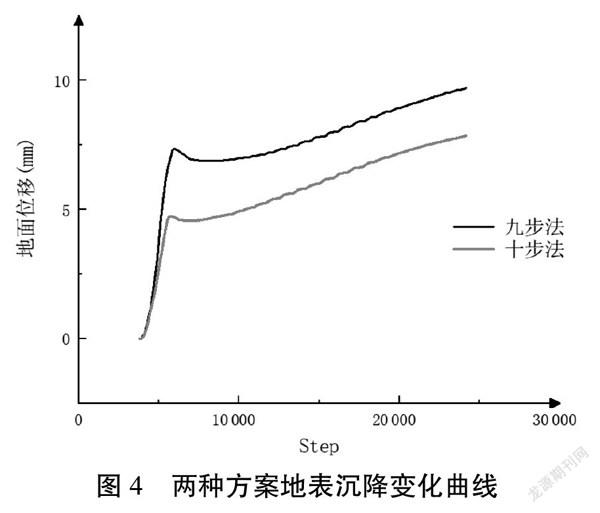

十步法改變了開挖順序,且更改了臨時支護的位置,并減少了大量的臨時支護,對比兩種方案導致地表的沉降,如圖4所示。在模擬計算時,在同一位置處設立監測點,隨著開挖分析步的進行,分別記錄兩種工序開挖對上部地面的影響。結果顯示當頂部掌子面開挖后地表沉降急速達到最大,隨著分析步的進行地面沉降緩慢增加。二者地表沉降變化曲線保持一致,待隧道最終開挖完成后,二者分別達到了9.7 mm和7.85 mm,對比分析十步法比九步法減少了19%的地面位移。

3.3 圍巖應力分析

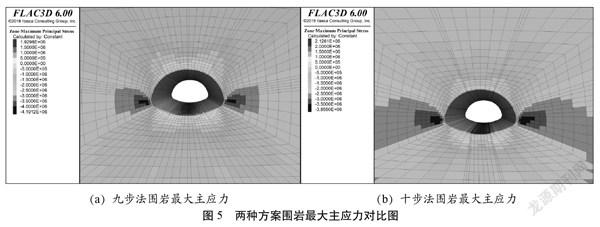

十步法減少了大量的臨時支護,需要驗證圍巖是否處于一個安全的狀態,為此提取出數值計算的結果進行分析。圖5為兩種不同開挖方式完成后,隧道圍巖最大主應力分布圖。結果顯示,圍巖應力分布規律相同,均出現在了隧道兩側,九步法產生的最大主應力為4.19 MPa,十步法產生的最大主應力為3.89 MPa,比九步法降低了5%,分析其原因是因為開挖方案不同,十步法將外側圍巖分為8塊,相對避免了圍巖應力集中的現象。

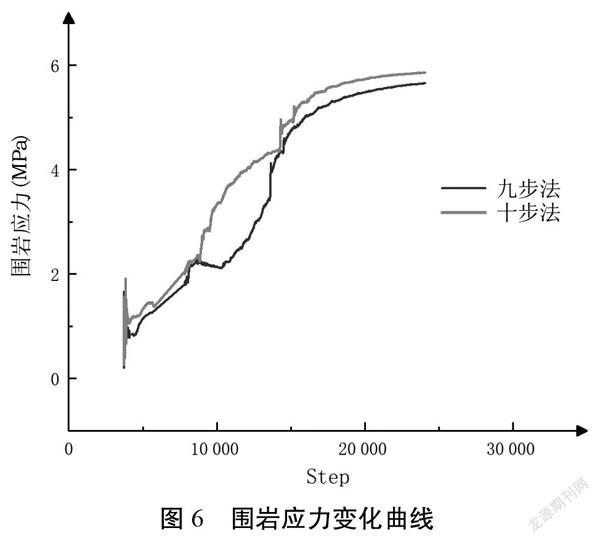

另外,對比二者在同一監測點上x方向上圍巖應力如圖6所示。由于二者的開挖步驟不同,且一次開挖掌子面的面積不同,導致其圍巖應力有所不同,對比分析九步法引起圍巖應力約為5.71 MPa,十步法所引起的圍巖應力約為5.86 MPa,比九步法增加了2%。

4 結論

通過運用FLAC3D軟件,對兩種不同的施工工序進行模擬分析,得出以下結論:

(1)在相同的參數條件下,開挖方案選取的不同,導致圍巖的狀態也不一樣。但兩種方案均滿足隧道設計標準,具體表現在:十步法降低了12%的拱頂沉降、19%的地面沉降,其最終引起了15.16 mm的拱頂沉降和7.85 mm的地表沉降。但隨著臨時支護的減少,十步法也僅僅增加了2%的圍巖應力,滿足要求。

(2)由模擬數據與現場數據對比分析,十步法在減少大量臨時支護后,仍能滿足現場施工要求。且根據工程現場實踐經驗可得知,在面對大斷面隧道開挖時,十步法所產生的導坑較為規則,在實際作業時,整體按照先上后下的順序開挖,作業空間大,方面大型機械進入施工,促進現場機械化施工進程。

該文所述雙側壁導坑十步法是在三級圍巖狀態下的模擬施工,在實際施工過程中,每一導坑開挖時,每次循環進深為2榀拱架距離(即開挖深度5 m),每一導坑開挖至安全距離后進入可進行下一導坑施工,該文也可為其他圍巖狀態不同的隧道開挖提供參考。

參考文獻

[1]陳帥宇, 周維垣, 楊強, 等. 三維快速拉格朗日法進行水布埡地下廠房的穩定分析[J]. 巖石力學與工程學報, 2003(7): 1047-1053.

[2]朱念焜, 陳月順, 賈晶磊. 大斷面隧道開挖穩定性數值模擬分析[J]. 太原學院學報(自然科學版), 2021(1): 1-6.

[3]高軍, 劉亞克. 盾構隧道在施工中的沉降分析[J]. 建筑設計管理, 2016(5): 91-93.

[4]鄧紅衛, 朱和玲, 周科平, 等. 基于FLAC~(3D)數值模擬的前后處理優化研究[J]. 礦業研究與開發, 2008(2): 60-62.

[5]蘇曉堃. 隧道開挖數值模擬的圍巖邊界取值范圍研究[J]. 鐵道工程學報, 2012(3): 64-68.

[6]張世飆, 夏述光, 左昌群, 等. 軟巖隧道圍巖變形量與變形速率臨界值及警戒值探討[C]//中國公路學會第三屆全國公路科技創新高層論壇——湖北優秀論文集. 2006: 43-46.

收稿日期:2022-03-05

作者簡介:張昂然(1989—),男,本科,工程師,從事道路與隧道工程施工管理工作。