以志愿服務促進學生自我發展及生涯教育內化的實踐探索

蔡榕樺

摘要:借鑒對精神自我和生涯教育方式的研究,針對自我可塑性較強的青少年(主要指中學和大學在校學生),通過提高精神性的“知/情/意/行”發展模式,以志愿服務為主要訓練途徑,尋求提高青少年精神自我修養的方法,借此希望為中學生涯教育的實施和內化尋求新的突破口,使學校生涯教育能與社會現實及人的終身發展相結合。

關鍵詞:生涯教育;精神自我;志愿服務

中圖分類號:G44 文獻標識碼:B 文章編號:1671-2684(2022)11-0062-03

隨著“新高考”模式的全面鋪開,廣東省2018年宣布加入新高考隊伍,實施“3+1+2模式”。高中生涯規劃教育是普通高中一種系統的教育構想,是引導高中學校積極應對教育改革,重建課程體系,全面關注學生學業評價與綜合發展的重要舉措,是高中學校建設的一個重要轉型。高考政策的改變,要求學生從過去過于關注學業成績轉變為更加關注自我發展的層面,會更加關注精神自我的發展。

精神性(spirituality)一詞來源于“spiritus”,是“內部自我”的活動。青少年是發展自我的關鍵時期,如何內化生涯教育理念,更好地培養學生的精神自我,幫助其突破狹隘的自我,摒除極端利己的觀念,將關系到青少年未來一生的發展。

目前,普及性生涯教育研究大多集中在認知層面的生涯課堂設計及活動層面的外部世界體驗游戲方面,大部分課程主要針對如何選科、升學和擇業,活動主要是如模擬職業招聘會之類的大型校園活動。而校外的生活實踐也很重要,社區志愿服務體驗式的教育應該是生涯教育中的重要版塊。現在部分學校已經意識到生涯活動探索的重要性,但大多缺乏連貫性和系統性。華南師范大學宋春燕博士研究認為,生涯教育行動包括學習領域、支持體系、行動路徑、實現方式四大模塊,本文將著重從“實現方式”這個版塊進行探討研究。以高中學生的志愿服務實踐為主要訓練途徑,詳細分析了志愿服務實踐對于學生精神自我水平提高的作用,并探討如何讓學生最終成為一個全面、健康、和諧發展的社會人,實現幸福的人生。

本文主要分為調查研究和實驗研究兩個階段,在調查研究階段,對青少年志愿者群體的精神自我現狀進行調查,得出不同性別、學習階段、參與志愿服務次數、參與志愿服務角色的學生精神自我的特點;實驗研究階段是教育實踐研究,將27名被試分配參加對應的志愿服務活動,進行為期一年的志愿服務實踐活動。

通過以上研究,我們得出結論:志愿服務活動有利于學生認識自我,促進其與世界的和諧相處,有利于學生自我發展及生涯教育的內化。

一、調查環節:青少年志愿者精神自我的現狀調查研究

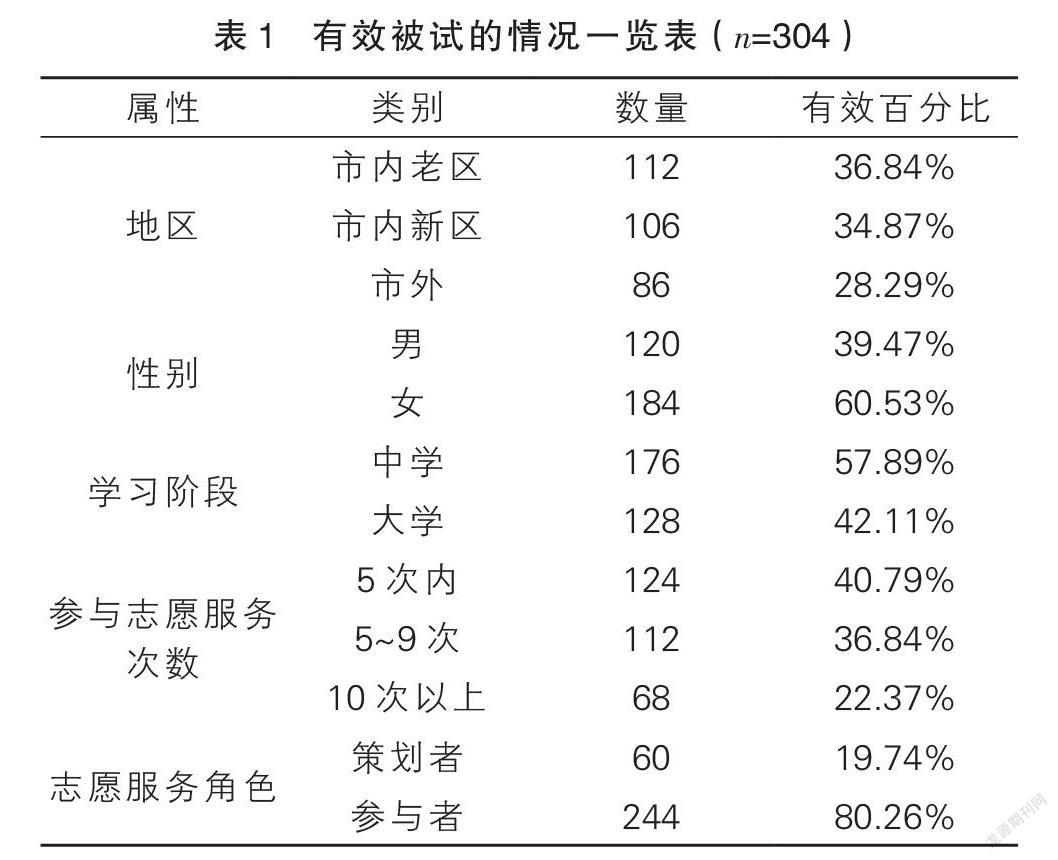

隨機抽取廣東省廣州市的一些青少年志愿者組織中的320名志愿者進行了調查,調查工具采用Howden編寫的“精神性評定量表”,問卷采用六點計分法,從完全不符合到完全符合。其中,各維度分別是:維度一:生命的目的和意義;維度二:內心的應變力;維度三:天地萬物的一體感;維度四:超越性。量表的得分為各條目的分數相加,分數越高代表個體的精神性越高,最后進行統計分析。本調查研究一共發出320份問卷,回收304份問卷,有效回收率為95.6%。其人口統計學情況見表1。

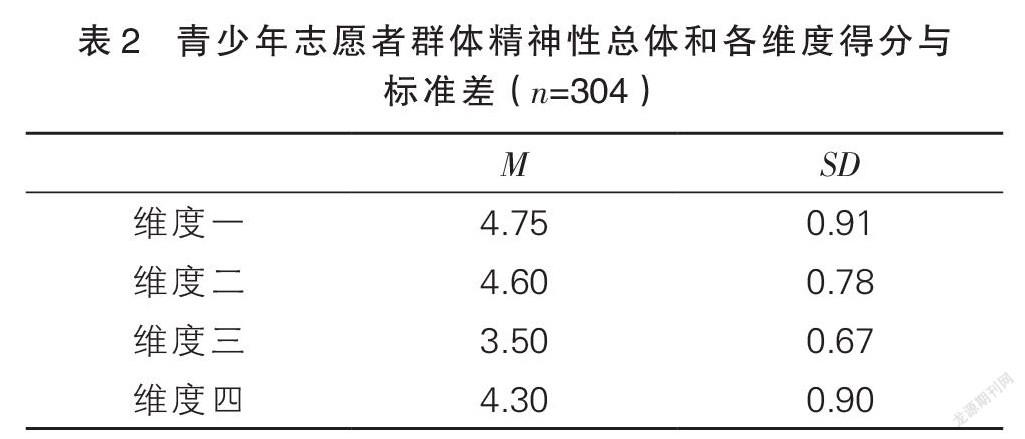

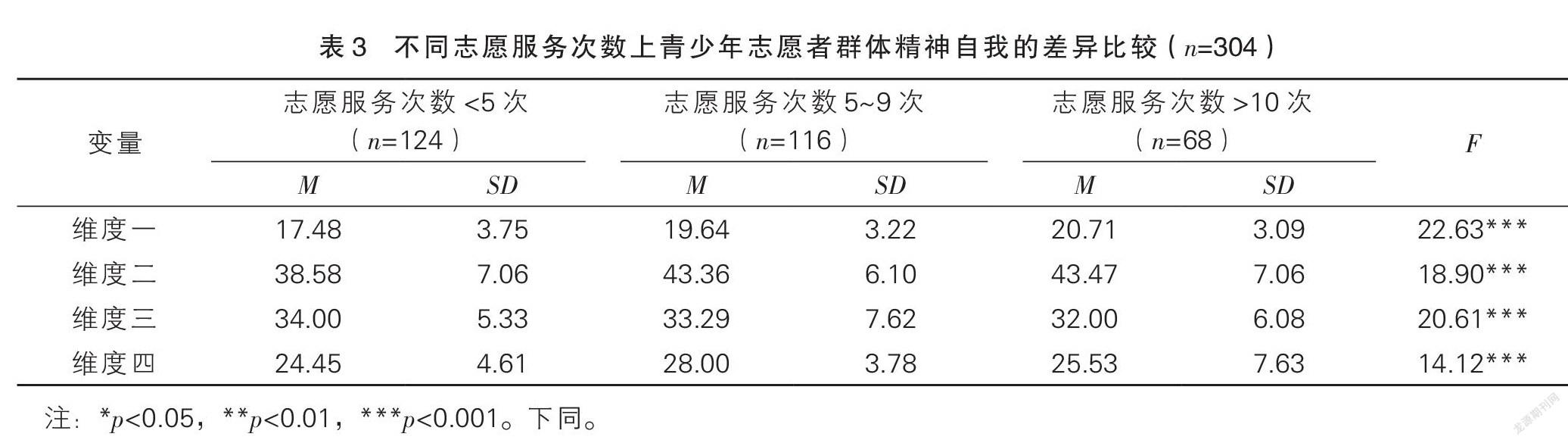

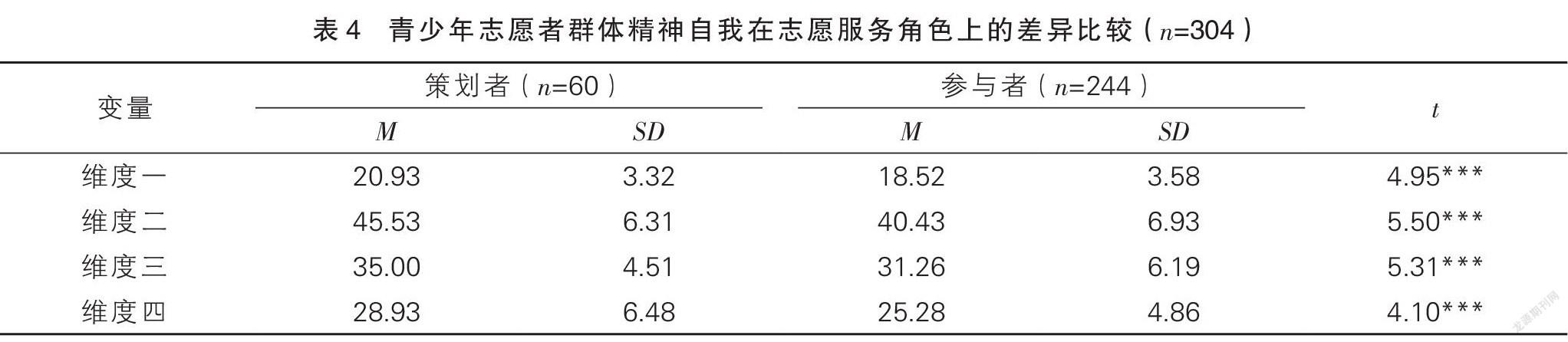

研究結果表明,青少年志愿者群體在精神性的得分上總體呈中等偏上水平,在各維度上表現出不平衡狀況,但差異不明顯。其中,在維度一(生命的目的和意義)上得分最高,另外,參與志愿服務的次數和承擔的角色對于青少年精神自我的提升有明顯的作用。在志愿服務次數上,次數越多精神性越高;在志愿服務角色上,策劃者優于參與者。具體數據見表2、表3和表4。

由表2可發現,志愿者群體的總體精神性水平處于中等偏上,其中的四個維度中,三個維度上的得分均超過平均值(>4),只有在第三個維度,天地萬物的一體感上,介乎有點不符合和有點符合之間,說明志愿者群體在生命的追求和意義上有自己的目標,無論身處危機、平靜或沉著時,有著較高的內心應變力,這也是生涯教育很重要的培養目標。

方差分析發現:在不同的志愿服務次數上志愿者群體精神自我的各個維度均差異非常顯著,其中,在維度一和二上,次數越多精神性越高;在維度三上,精神性水平隨志愿服務次數的增加而減少;在維度四上,在5~9次的志愿服務次數上,精神性水平最高。

采用獨立樣本t檢驗研究志愿服務角色在志愿者群體精神自我各維度上的差異情況,結果表明:在志愿服務角色上志愿者群體精神自我的各個維度均存在非常顯著的差異,且在各個維度上均是策劃者優于參與者。(見表4)

二、實驗環節:青少年志愿服務模式實驗研究

通過以上的調查研究,我們發現,青少年志愿者群體在精神自我方面普遍水平較高,且不同學習階段的學生在志愿服務角色、參與志愿服務次數上有不同的體現。精神自我中生命的目的和意義、內心的應變力、天地萬物的一體感和超越性,其實跟學校生涯教育的目標一致,即讓學生具有自我概念、了解社會角色,在世界中找到自己的方位、方向和方法,與世界和諧相處,幫助學生實現終身生涯的發展。所以,提高學生的精神自我有助于學生生涯教育的內化。

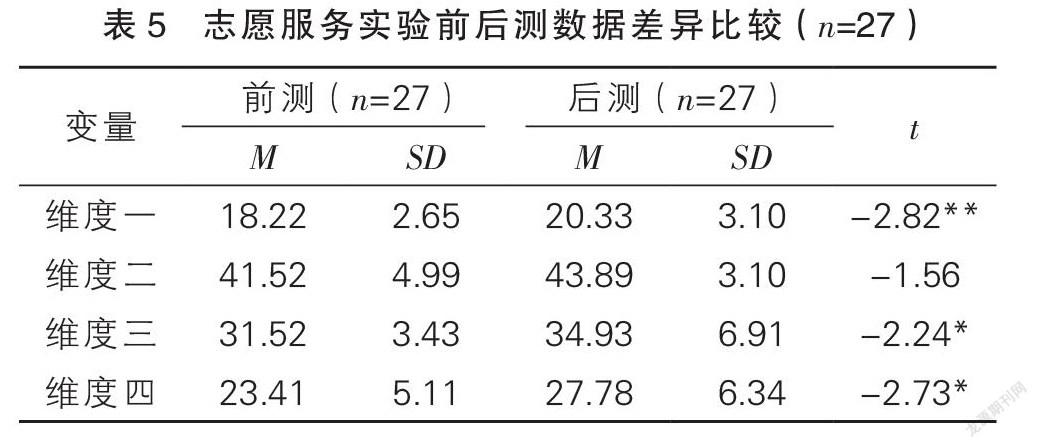

在實驗環節,我們制定為期一年的志愿服務實踐,并隨機選取一批大一新入學學生加入某志愿組織(非團委、學生會等有專職教師進行指導的重要組織)。在實踐過程中,研究者加入固定的規劃和引導,提前制定好相應的制度并堅持執行,如必須小組共同備課、每次實踐后需進行個人感悟分享及小組經驗總結,目的在于細化人與人之間的聯結及對志愿服務的感悟。最后進行前測、后測比較,得出結論:大多數維度經過處理后均差異顯著,且各維度后測數據均值均大于前測均值。可以認為,差異顯著是由于測試有效性而導致的,學生的精神自我經過實驗操作后均得到提升,具體見表5。

三、結果與討論

現階段,國內很多初高中學校都在努力構建本校的生涯課堂設計,每年也愿意傾全校之力舉辦大型的職業探索活動,但對高考綜合測評系統中要求的志愿實踐活動不夠重視,對學生的志愿服務活動也沒有特定的規劃和引導。

本文通過對志愿者群體的現狀進行調查及后期進行實驗對比研究,根據青少年精神自我的特點,以志愿服務實踐為切入口,在成長過程中進行適當地引導和干預。最終得到結論:普通高中的生涯規劃教育需重視志愿服務實踐,志愿服務實踐有助于促進青少年的自我成長,更有助于生涯教育的內化,能幫助青少年明確自我的概念,了解社會角色,學會在世界中找到自己的方位、方向和方法,提高與世界和諧相處的能力,有利于實現學生的全面發展。

參考文獻

[1]徐夫勝.大學生世界、人生觀和價值觀教育的系統論思考[J].淮南工業學院學報(社會科學版),2000(2):48-51.

[2]冉小先.美國、加拿大等北美國家德育生活化、實踐化的基本做法及啟示[J].前沿(思想政治教育),2007(4):92-95.

[3]趙芬櫻,宋春燕.基于“生涯風車”模型的生涯規劃課程[J],中國德育,2018(24):21-24.

[4]宋興川,樂國安.大學生生活滿意度與精神信仰關系的研究[J].應用心理學,2004,10(4):39-43.

[5]尤佩娜.中國漢族大學生的精神性及其對心境的影響[D].北京:首都師范大學,2008.

[6]劉書瑜.大學生的精神性及其心理彈性的關系[D].福州:福建師范大學,2006.

[7]朱凌云.生涯適應力:青少年生涯教育與輔導的新視角[J]全球教育展望,2014,43(9):92-100.

[8]劉靖文. 高中生涯教育的實踐與反思:認識層次與定位[J]. 中小學心理健康教育. 2018(6):16-18.

[9]孫競.香港中學生涯教育概述及對內地的啟發和借鑒[J]. 廣西教育學院學報. 2017(6):101-105.

[10]宋春燕.新高考背景下的學生選擇:高中生涯探索與決策[M].廣東高等教育出版社,2019.

編輯/張國憲 終校/石 雪