家長學校課程體系的構建與實踐

周文清 楊金霖 王季超

摘要:家長應該具有科學的育兒觀,懂教育理論,了解孩子的身心發展規律。家長學校作為家長接受教育的保障機構,不僅應該具備完整的運行系統,更需要有科學性、系統性的課程體系。從2008年至今,學校家長課程已經歷了四次更迭,目前建立了以基礎課程、專題課程、親子課程和活動課程為一級分類的課程體系,兼具科學性和實際效用。

關鍵詞:家長課程;課程體系;評價體系

中圖分類號:G44 文獻標識碼:B 文章編號:1671-2684(2022)11-0065-04

成長環境對一個人的身心發展影響深遠,一個孩子的健康成長離不開學校教育這個主陣地,更離不開原生家庭的滋養。大量實踐證明,家庭教育對學生的性格、情緒、人際關系、價值觀等有很大影響[1]。2010年以來,國家陸續推出了加強家庭教育的相關政策,其中《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-2020年)》提出,要充分發揮家庭教育在兒童青少年成長過程中的重要作用,家長要掌握科學的教育方法,培養子女良好的習慣[2]。在2019年全國教育工作會議上,教育部部長陳寶生對家庭教育提出要求,“積極推動將家庭教育納入基本公共服務體系,爭取專門經費支持,通過家委會、家長學校、家長課堂、購買服務等形式,形成政府、家庭、學校、社會聯動的家庭教育工作體系。”[3]家校攜手形成合力,打造家校社教育共同體,已成為必由之路。家長學校作為家長接受教育的保障機構,不僅應該具備完整的運行系統,更需要有科學性、系統性的課程體系。

一、家長學校課程更迭

家長學校家長課程(簡稱家長課程)作為家校合作的一項重要內容,隨著國家對家校合作專業性要求的提高,不斷發生著變化。家長課程從最初的經驗主義課程,發展演變為有系統的、科學的課程體系架構的課程,以山東大學附屬中學家長學校為例,從2008年成立至今,家長課程經歷了四次更迭。

(一)個人經驗主義課程階段

個人經驗主義課程具有現實基礎,是教師在教育教學過程中,在與家長們接觸過程中,在解決家庭教育的現實問題時,有意識地總結積累形成的課程。它體現了純粹的經驗主義,有濃厚的個人主義色彩。家長學校在早期階段開展的課程多是此類課程,它為后續家長課程的發展奠定了基礎,也留下很多好的課例。比如附中家長課程中的一些品牌課,如同行課“家校合作,成就孩子”,育子課“學做智慧的父親,培養內心強大的孩子”“如何與孩子談談情說說愛”“期待 等待 善待”“溫和穩定,共贏中考”,親子課“經由閱讀抵達教養佳境”等,都是在那個時期產生的課程,一直沿用至今。

(二)集體經驗主義課程階段

隨著家長學校制度的完善,按照學校課程安排,家長課程開始有完善的集體備課制度,所以課程不再是主講教師的個人經驗分享,而是家長學校教師的集思廣益,共同確定授課主題與內容,一個人的經驗變成多個人的經驗匯集,有集體備課和磨課。在這種制度下,課程根據不同年級和學段進行細致劃分,使課程符合學段要求。

集體經驗主義課程雖然向前邁了一大步,但依然擺脫不了“自上而下”的“憑心”“憑感覺的經驗”課程設計的局限。

(三)基于需求的課程建設階段

時代在發展,家長的教育理念和層次也在發展變化,家長對課程的要求越來越高,同時也有自己的思路。實踐中發現,家長學校安排的課程,未必是家長們需要的。此時,面向家長的需求調查應運而生。查閱資料發現,對于各家長學校或者機構,家長需求調查是一個必經階段,它是課程體系架構的基礎,也是課程具有科學性、系統性的基礎。

(四)課程體系化建設階段

1.課程體系概念

課程體系是指在一定的教育價值理念指導下,將課程的各個構成要素加以排列組合,使各個課程要素在動態過程中統一指向課程體系目標實現的系統。課程體系主要由特定的課程觀、課程目標、課程內容、課程結構和課程活動方式組成,其中課程觀起著主宰作用。課程體系是育人活動的指導思想,是培養目標的具體化和依托,它規定了培養目標實施的規劃方案。

2.家長學校課程體系

自2010年國家發布《全國家庭教育指導大綱》以來,家長學校課程有章可循,進入課程體系階段。這個階段代表著家長學校作為一個獨立的實體存在,課程也從單純的“上課過程”變為有理念、有目標、有評價、有過程的課程,擁有整體性、邏輯性與開放性的特征。

二、家長課程體系架構

(一)課程觀的架構

家長學校課程觀基于學校“做有信仰的教育,共享生命成長”的理念,確定了“教育有信仰,同行有力量”為課程理念,讓家長成為“懂教育,善欣賞,肯接納,愿等待”的同行者,期望家長與孩子共同成長,做孩子的好榜樣。

(二)課程目標

1.解決家、校教育價值沖突,實現對家庭教育的價值引領;

2.提升家庭教育的科學化、專業化、系統化、發展化;

3.倡導新時代背景下的親子關系;

4.構建資源導向的家校合作課程體系,促進學校教育的現代化。

(三)課程內容與結構

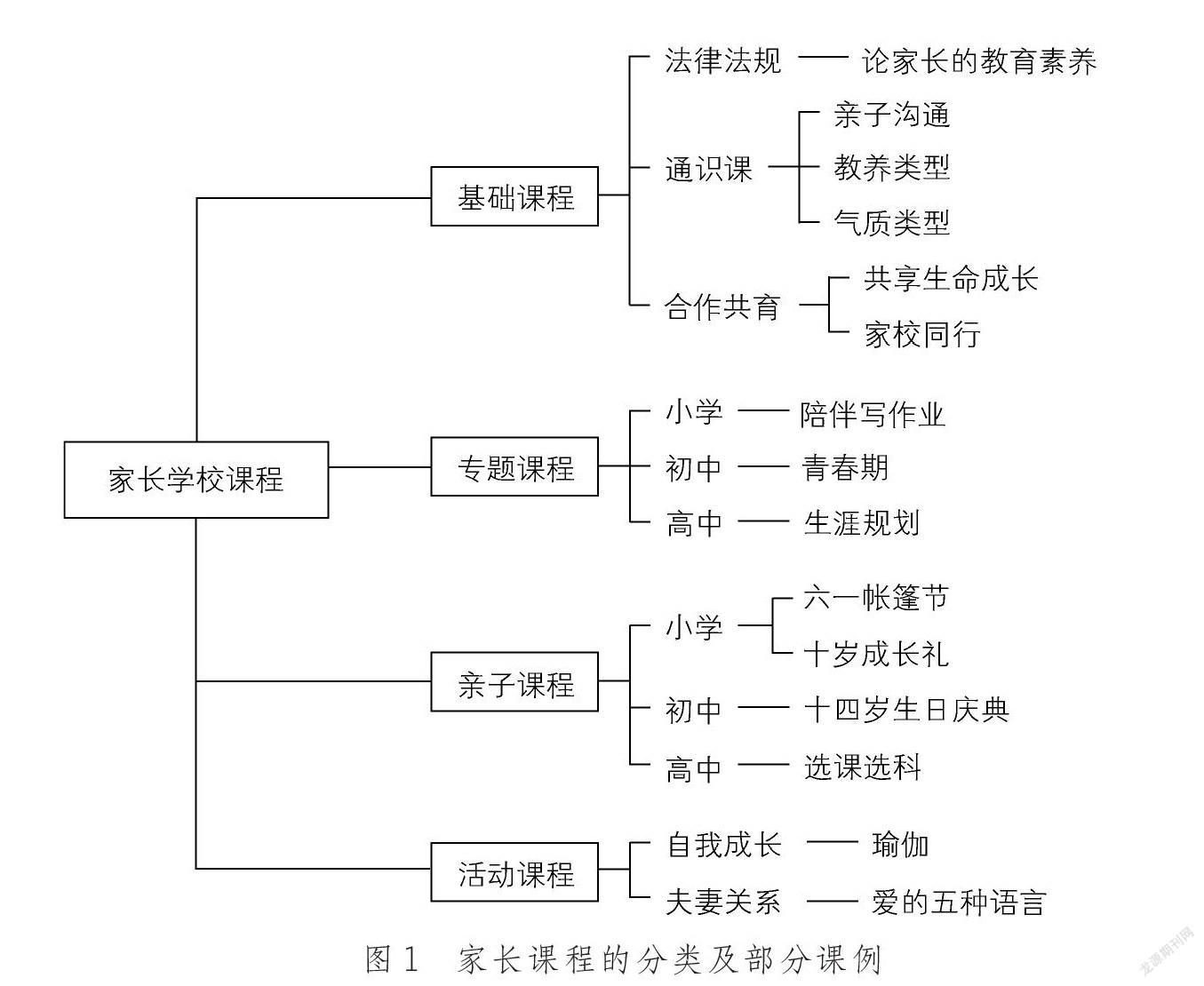

我們根據《全國家庭教育指導大綱》要求,根據學生的身心發展規律,結合家長實際需求,參考教育部關工委審核推薦的《家庭教育》教材,將課程分為四類:基礎課程、專題課程、親子課程、活動課程。(圖1為家長課程體系中部分課例)

1.基礎課程

基礎課程又稱必修課程,是全體家長參與的課程,包含家庭教育法律法規、合作共育、通識教育三個部分。

家庭教育法律法規主要讓家長了解家庭教育的重要性,了解新時代家長應該具有的養育能力,如“論家長的教育素養”。

合作共育主要包括學校理念與發展規劃,希望家長了解并認同學校理念,成為學校教育的同行者。如“做有信仰的教育”,由校長向家長介紹學校辦學理念、教育教學宗旨;“家校合作,成就孩子”,讓家長了解家校合作的重要性,了解家長學校課程和家長應該配合學校做的事情;“項目式學習帶給孩子的能力”,讓家長了解學校開展項目式學習的原因,以及項目式學習的價值,讓家長認識到并能夠配合學校參與孩子的項目式學習活動。

通識課程主要是家長需要了解的各個年齡段學生的身心發展規律,培養家長科學育兒的教育觀和能力。如小學段“做好幼小銜接準備”“運動對孩子的影響”“游戲對孩子執行功能的影響”“讀懂孩子,了解孩子先天氣質類型”等課程。

基礎課程主要是講座形式,固定教師上課。疫情期間,學校組織教師研究了線上家長課程的開展,并保留了珍貴的影像資料,為線上課程開展奠定了基礎。

2.專題課程

專題課程相當于選修課程,部分家長參與,針對家長存在的共同問題確定專題,比如“如何陪伴孩子寫作業”“孩子網絡成癮背后的心理訴求”“成績在成績之外”等課程,分別針對作業、網癮、成績展開。因為并非所有孩子都存在作業問題,所以只針對有此類需求的家長開展,具有很強的針對性。

如果說基礎課程是“由上而下”的知識的傳播,那么專題課程就是“由下而上”的需求滿足。我們學校專題課程的確定有一套完整的流程,每年每學期都針對家長進行調查,在家長有需求的情況下安排實施專題。

3.親子課程

親子課程和學校德育課程相輔相成,依托于學校德育課程,家長參與到學校組織的德育活動中。有些活動屬于全員參與,有些活動由有需求、有條件的家長參與,例如學校特色活動“十歲成長禮”“十四歲生日慶典”都是學生和家長全員參與;“家長進課堂”“家長送課”等活動屬于部分家長的自愿活動。

4.活動課程

活動課程屬于家長學校的課程,又不同于學校課程,更確切地說,它是家長借助家校平臺,自發自愿組織的家長成長小組。活動課程由家長組織、家長教授、家長參與,但區別于校外機構的部分在于,所有的參與者都是校內家長,屬于校內范圍,因此屬于家長學校課程。

活動課程不是固定的,它根據不同年級不同家長提供的資源的變化而變化,最終因為學生的畢業而結束。活動課程的內容和形式是幾種課程里最豐富的,有個人成長小組,例如瑜伽、茶藝、花藝等課程,也有探討教育問題的讀書、圓桌沙龍等。

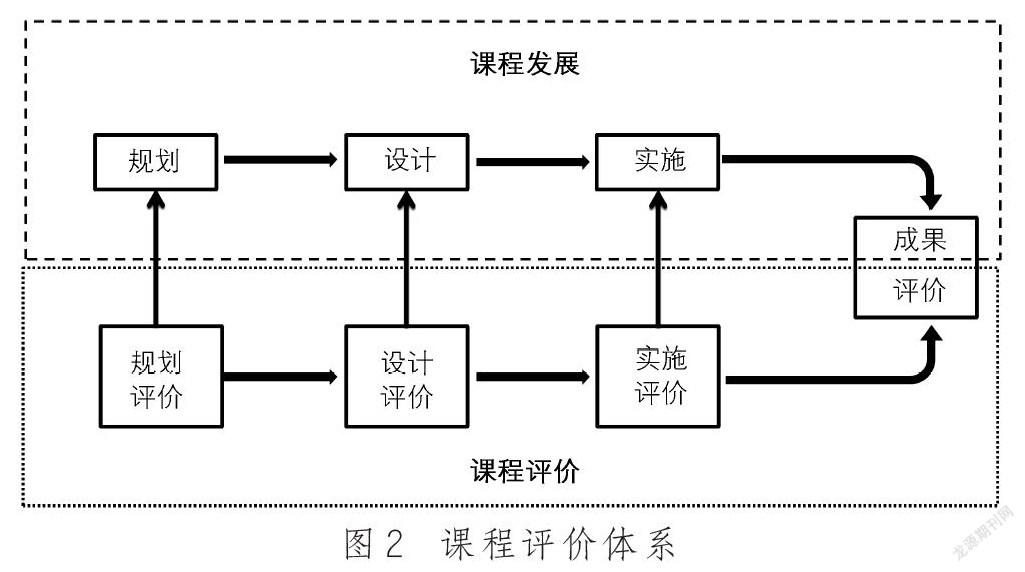

(四)課程評價

《基礎教育課程改革綱要(試行)》提出,要“建立促進課程不斷發展的評價體系”,基于此,家長課堂課程遵循“課程發展和課程評價相結合”的原則,構建貫穿課程發展各個環節的課程評價體系。(見圖2)

規劃評價:通過調查的形式,了解家長的真實需求。2019年,對學校1~12年級,小初高三個學段家長進行大范圍調查,回收有效問卷11496份。課程設計與授課內容按不同學段、不同模塊有所區分,縱橫交錯,大大增強了針對性和實效性。

設計評價:采用集體備課形式,理論與實踐相結合,同課異構,集思廣益,確定課程結構和內容。

實施評價:實施評價由教師和家長共同完成,教師根據課程目標達成情況,對課程實施過程進行評價,家長根據聽課收獲與感受進行回饋評價。

山大附中家長學校家長有“三學”,即“聽中學、說中學、學中悟”。“學中悟”,顧名思義,在學的過程中思考感悟。通過給家長們布置“作業”,促使家長直面孩子的真實問題,鼓勵家長在系統學習之后系統“反思”,在反思中感悟,提升自己,收獲成長。家長的反思也是課程實施評價的一部分。

三、家長課程體系的實踐

課程的實施離不開制度保障,課程實施包括實施制度保障和服務機構保障。實施制度包含“家長課堂報名制度”“家長課堂上課制度”“家長課堂集體備課制度”“家長課堂評價制度”“優秀家長學員評價制度”,以確保課程順利開展。服務機構由家校成員組成,包括校區學段負責人和項目組成員,實行項目式管理,按照“家長學校項目式管理制度”進行分工,明確職責,確保家長學校整體運行。其中,負責人帶領本校區項目組成員安排家長課堂課表、教師、開課地點等事宜,家委會負責組織家長聽課秩序和家庭作業。

目前,家長學校已完善的課程有基礎課程14節,其中包括法律法規1節、同行課程3節、通識課程10節。通識課程涵蓋學生的身心發展規律、幼小銜接、小初銜接、初高銜接、情緒管理、兒童時間管理、學習心理學等內容。專題課程以孩子的身心發展規律、日常習慣養成、學習能力、情緒情感、人際交往、親子溝通、生涯規劃等方面作為二級分類,目前累計50多節專題課程,每學期根據家長的不同需求進行安排。

在2019年學期中,家長學校和其他學校安排一樣遇上疫情長假,在課程實踐遭遇困難的同時,也為家長課堂帶來新的機遇。家長學校響應國家號召“疫情期間不停學,線上線下相結合”,線上家長課堂應運而生。根據調查,確定家長可以接受的視頻長度為5~8分鐘,所以,線上家長課程多為5~8分鐘的短片,目前已經積累24節線上課程。線上課程緩解了家長的居家焦慮,增強了家長居家陪伴的有效性。家長課程也在此基礎上不斷地積累更新,以適應互聯網時代。

四、對家長課程實踐的反思與展望

家長課程體系的開發與實施,既需要遵循教育學原理,也需要遵循心理學原理,使得家校合作課程體系的建設更具科學性,這樣才能更好地促進學生發展。目前以基礎課程、專題課程、親子課程、活動課程為一級分類的課程體系,兼具科學性和實際效用。

家長的差異性導致家長需求參差不齊,即使做過調查,依然不能覆蓋全面,這為家校合作提出了創新性發展的更高要求,需要我們的家長課程隨時作出相應的調整。所以,課程體系的建立不僅要有系統性,更需要遵守開放性原則。除了根據學校的辦學理念和科學規律,建立整合的課程,更需要考慮家長需求,設置可以靈活調整的選修類課程。

參考文獻

[1]凌霄,張玉霞,王茵,等. 成長自己 成就孩子——高中生家長成長團體實施成效研究[J]. 心理技術與應用,2015,3(8):42-50.

[2]繆向東.家庭教育社會學[M]. 南京:南京師范大學出版社,1999.

[3]陳俠.課程論[M]. 北京:人民教育出版社,1989.

編輯/張國憲 終校/石 雪